木住協が創設した「省エネ住宅プロテクション」について(2025.4月法改正対応)【住宅業界NEWS】

建築学生の皆さんは、2025年4月1日から施行された「省エネ基準適合義務化」について理解しているでしょうか?

4月1日から脱炭素大改正と呼ばれる「3つのルール変更」がありました。その3つとは下記の通りです。

(1)全ての新築で省エネ基準適合を義務化!

(2)木造戸建住宅の建築確認手続き等を見直し!

(3)木造戸建住宅の壁量計算等を見直し!

これらの詳細は過去記事で紹介しておりますので不明な方はこの機会にご確認ください。

2025年4月大改正「4号特例の縮小(実質的な廃止)」と「省エネ基準適合義務化」他【住宅業界NEWS】

【住生活月間】2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組み【住宅業界NEWS】

本記事では、省エネ基準適合義務化に対応する団体保険制度として、木住協が創設した「省エネ住宅プロテクション」について解説します。

木住協とは?

木住協の正式名称は、「一般社団法人 日本木造住宅産業協会」です。

木住協は、木造軸組工法住宅の普及と木造住宅産業の健全な発展に寄与することを目的に、1986年4月に建設省(現在の国土交通省)認可の公益法人として設立され、その後、2013年4月に内閣総理大臣認可の一般社団法人に移行しました。

団体の会員は、木造住宅の設計を行う個人、法人や木造住宅および住宅用機器・部品・部材等を生産・供給する法人を会員としています。

団体の事業として、技術開発・研究開発や調査研究、需要拡大のための普及啓発、人材育成などに取り組み、また瑕疵担保責任保険や瑕疵保険に関する調査研究も行っています。

団体保険制度「省エネ住宅プロテクション」とは?

脱炭素大改正によって、建築実務者(設計者)はこれまでになかったトラブルに直面する恐れがあります。例えば、省エネ基準に適合するように設計したにもかかわらず、引き渡し前に確認すると不適合であることが判明したり、断熱材の施工不良や換気設備の設置し忘れなど、省エネ性能に影響を及ぼすような施工上の欠陥によって、建て主と約定した省エネ性能を満たさないことが発覚したりした場合です。

当然、施工のやり直しや欠陥の原因を調査する費用、建て主への損害賠償などが必要になります。

新たに木住協が創設した「省エネ住宅プロテクション」は、再施工や調査費用、損害賠償などに対して、1物件に対して最大500万円を保障する保険制度です。省エネ住宅プロテクションは、木住協の会員のみが加入できる団体保険制度で、初年度は2025年4月1日から1年間が保健期間となります。保険料は全額損金処理が可能となっており、年間包括契約のため、業務ごとの保険手配は不要となっています。

「省エネ住宅プロテクション」保険の対象・適用など

省エネ住宅プロテクションの対象となるのは、2025年4月以降に施工した物件です。新築か改修かは問いませんが、施工の欠陥を対象としており、設計や工事監理による欠陥は対象となりません。

また適用は建て主と約定した省エネ性能を満たしているかどうかで判断されます。つまり省エネ基準に適合していたとしても、工事契約でZEH水準を約定していた場合は、施工の欠陥でZEH基準を達成する必要があるので、水準を確保するために行われる再工事などは保険が適用されるのです。

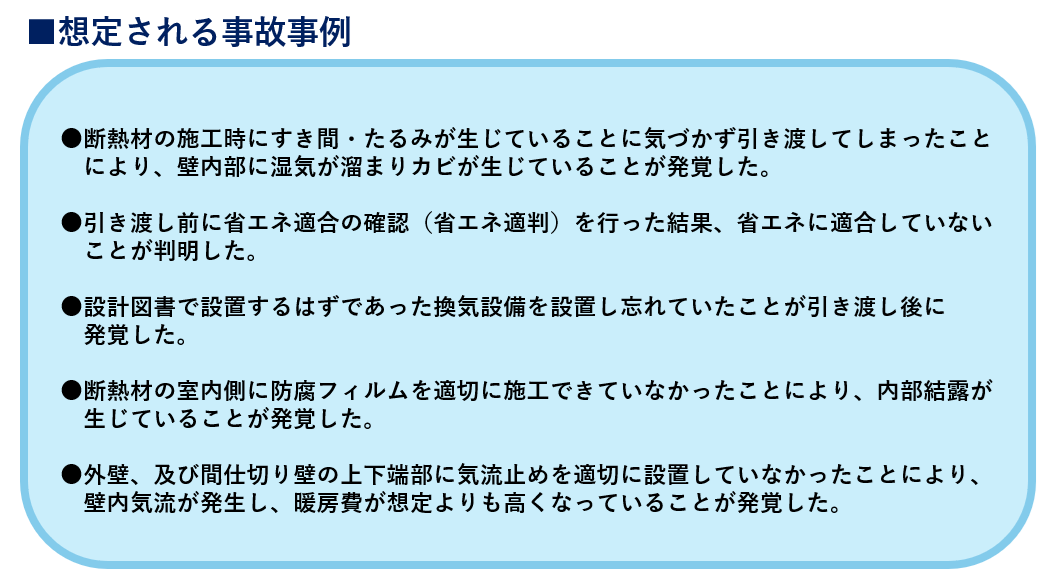

木住協では、想定される事故事例として下記5点をパンフレットに記載しています。

出所:木住協「省エネ住宅プロテクションパンフレット」から筆者により構成

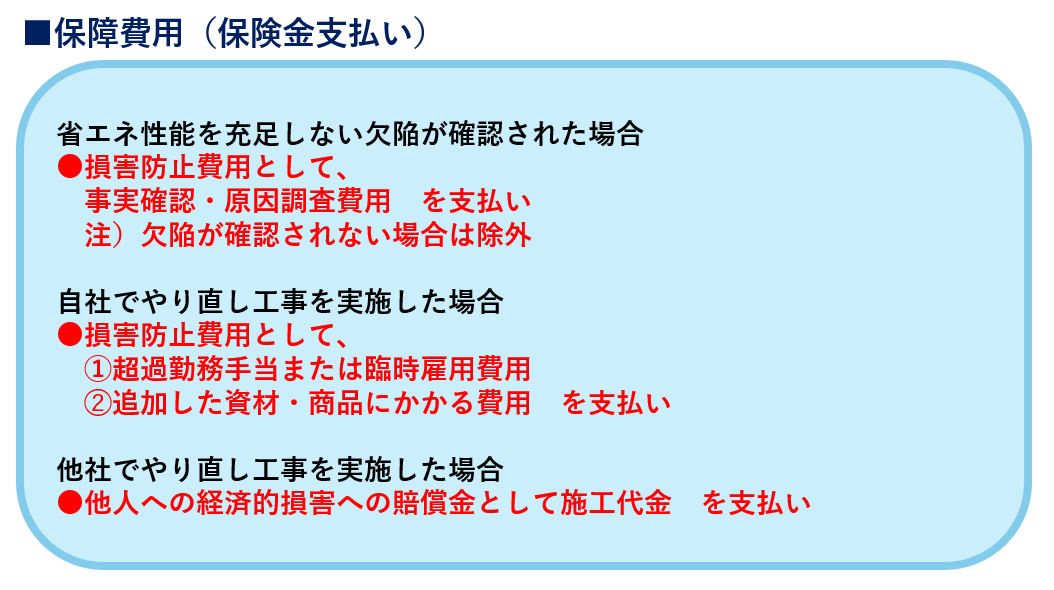

省エネ住宅プロテクションにより保障される費用は下記の通りです。

出所:木住協「省エネ住宅プロテクションパンフレット」から筆者により構成」

まとめ

本記事で紹介した保険制度は木住協会員である個人、法人を対象としたものですが、新たに施行された省エネ基準適合義務化に対して、施工ミス発生のリスクをカバーする新制度であり、住宅関連企業への就職や住宅設計者を目指している学生が知っておくべき時事的な情報・知識と考えて本記事で紹介しました。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)