「ピラミッド原則」に学ぶ、考えを伝えるための技術

考えを整理して伝えることの難しさ

専門学校や大学での設計・研究活動は、ある問題意識や興味を出発点に、リサーチや分析を行い、自分なりの考えを積み重ねて、成果をアウトプットしていくことだといえます。

しかし、いざ自分の考えをまとめようとすると、何からどう整理すればよいか分からず、煮詰まってしまうことも少なくありません。また、例えばエスキス注1)やゼミにおいて、自分の考えをプレゼンする際、「うまく伝わらなかった」と感じることもあるでしょう。設計も研究も、そんな試行錯誤の繰り返しです。

では、どうすれば設計や研究における考えを整理し、他者にうまく伝えられるようになるのでしょうか。

私自身も何度もつまずき、悩んできた一人です。しかし、その壁にぶつかりながらも、徐々に考えることや伝えることは「技術」なのだと実感するようになりました。ここでいう技術とは「スキル」とも言い換えられます。スポーツにおいてルールを覚え、練習を重ねて技を磨くように、考えることや伝えることも型を身に付け、それを繰り返すことで、確かなスキルとして育っていくのではないかと思っています。

考える技術・書く技術

こうした考えを教えてくれたのは、バーバラ・ミント氏の著書『新版 考える技術・書く技術-問題解決力を伸ばすピラミッド原則-』文献1)でした(fig1)。この書籍は、世界中で翻訳され、広く読まれている名著のため、ご存じの方も多いかもしれません。日本語版は山﨑康司氏が翻訳を担当しています。ただし、非常に詳細かつ体系的に書かれているため、最後まで読み切るには少し根気が必要です。

fig1 バーバラ・ミント(著)『新版 考える技術・書く技術-問題解決力を伸ばすピラミッド原則-』

そこで、ここでは山﨑氏自身が執筆した『入門 考える技術・書く技術 日本人のロジカルシンキング実践法』文献2)を紹介したいと思います(fig2)。こちらは前著の要点をより平易にまとめた入門書です。日本語での思考や表現の傾向を踏まえて書かれた実践的な内容で、ロジカルシンキングに慣れていない人にとっても理解しやすく、自分でも実践できそうだと感じられる内容になっています。

fig2 山﨑康司(著)『入門 考える技術・書く技術 日本人のロジカルシンキング実践法』

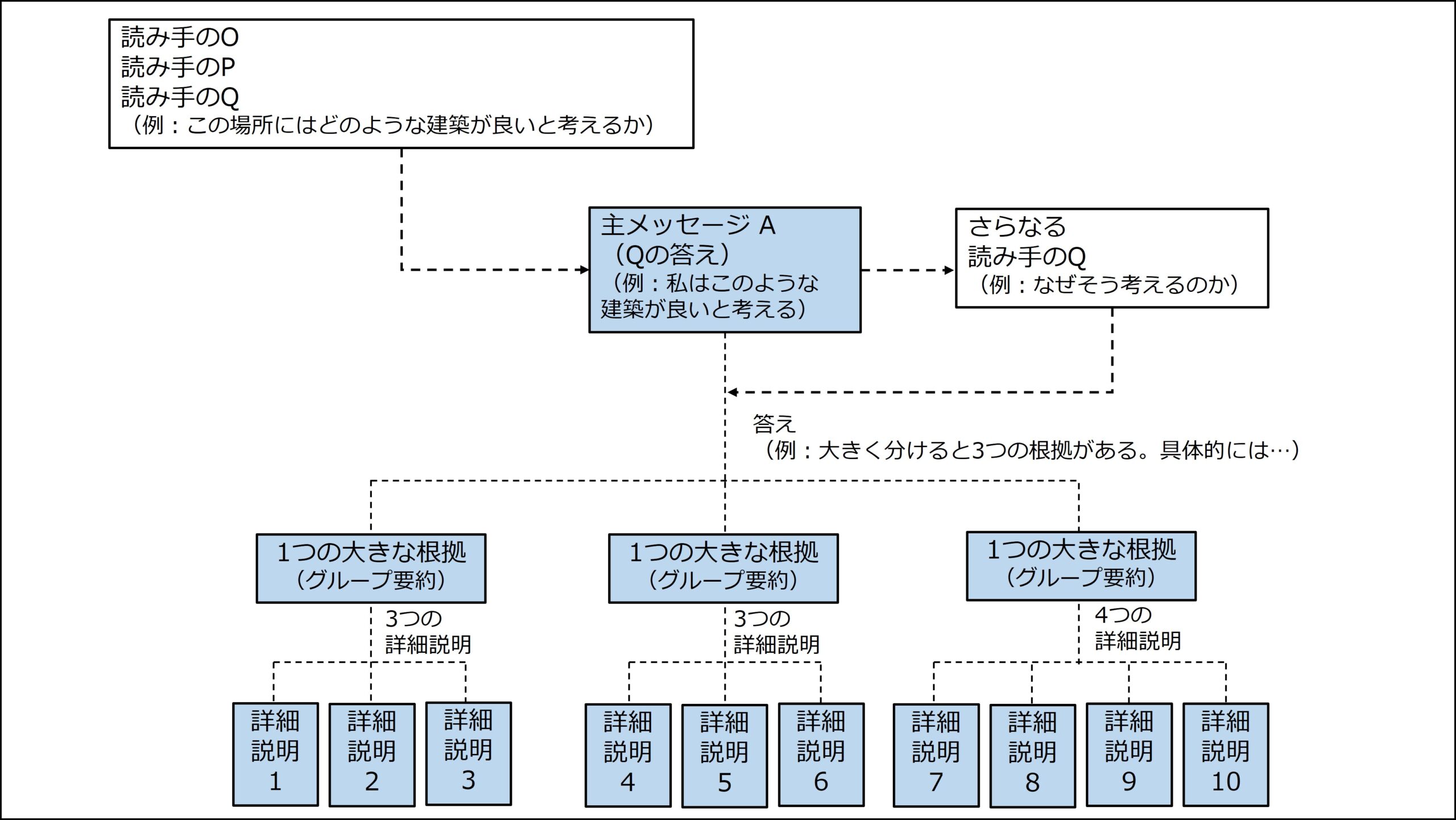

両書に共通して、強調されていることは、「ピラミッド原則」によって考えを整理するという手法です。「ピラミッド原則」とは、伝えたいメッセージを一文に絞り、情報をグルーピングしながら、ピラミッド状に思考を構築していく方法です。

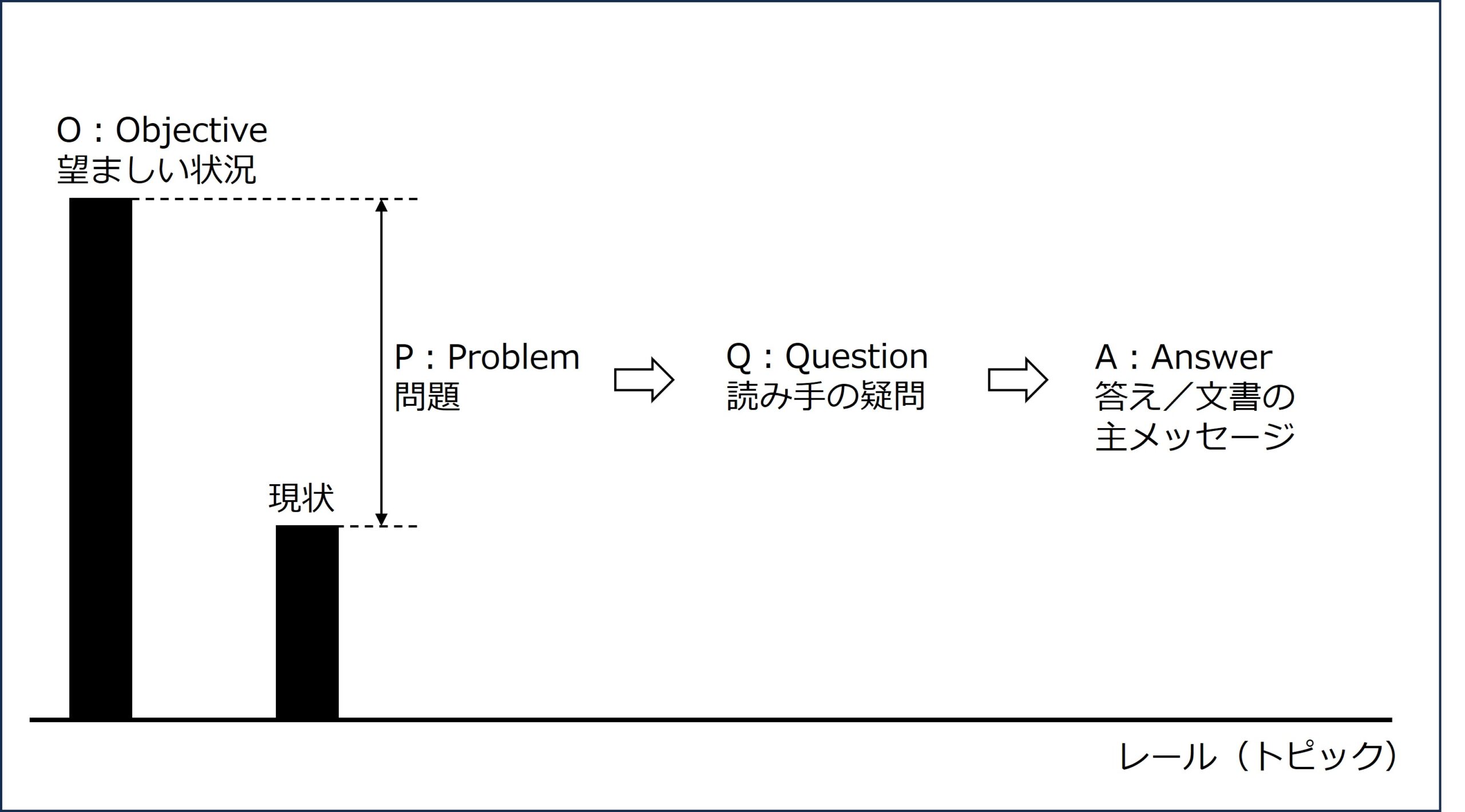

ピラミッドを組み立てる前段階としては、「読み手の関心や疑問に向かって書く」ことが重要であると述べられています。そのために役立つのが、「OPQ分析」です。各要素は以下の通りです:

・O:Objective → 望ましい状態

・P:Problem → 現状とObjectiveとのギャップ(問題)

・Q:Question → 読み手の疑問

OPQ分析では、まずは他者の立場になって、何が望ましい状態で、現状にどんな問題があるのかを明確にし、その上でどんな疑問が生じているのかを整理します。そして、その疑問に対する答え、すなわち自分の主張が次の要素です。

・A:Answer → 文書の主メッセージ

このOPQAの流れが「レール(トピック)」となり、ピラミッドの骨格を形づくっていきます(fig3)。そして、Answer(A)はピラミッドの頂点となり、そこから根拠や具体例をグルーピングして展開していきます。作成後は、接続詞や論理のつながりをチェックしながら、ピラミッド全体の整合性を確認します(fig4)。

fig3 OPQ分析のイメージ(例)

(出典:『入門 考える技術・書く技術 日本人のロジカルシンキング実践法』山﨑康司(2016)p.28をもとに作成)

fig4 Answer (主メッセージ)を頂点にしたピラミッド

(出典:『入門 考える技術・書く技術 日本人のロジカルシンキング実践法』山﨑康司(2016)p.45をもとに作成)

その後、ピラミッドの構造に沿って文章化していくことで、考えがぶれず、説得力のある文書やプレゼンテーションを目指すことができます。ピラミッド構造が正しく成り立っているかを確認する方法についても、本書で詳しく解説されています。興味を持たれた方は、ぜひ手に取って読んでみてください。

設計課題でこそ活かせる伝える技術

この本は、「書く技術」とタイトルにあるように、基本的にはライティングの場面を想定したものです。しかしながら、実際には設計課題のプレゼンテーションにも応用できる内容だと感じました。

私が学部4年生だった春学期、設計課題のグループエスキスで、非常勤で教えにいらしていた著名な建築家が「敷地の説明よりも、まず何をテーマにしたのかを一言で話してほしい」と仰っていたのを思い出します。

多くの建築学科では、学部4年生の設計課題にもなると、自分で敷地を選び、その敷地に建つ建築を設計する形式をとります。当時は、エスキスの際の第一声で「私が選んだ敷地は〇〇県〇〇市で、この場所の歴史は・・・」などといきなり具体的な敷地の説明から話しがちで、私自身もそうしていました。

しかし、設計の意図を伝えるには、まず「何をテーマにしたのか」を明確に示すことが大切だったのだと後になって感じました。これは、ピラミッドの頂点にある主張(Answer)から他者に伝えるという姿勢と同じことを言われていたのだと気づかされました。この書籍を読んで、「もっと早く知っておきたかった」と思ったのは、そんな体験と重なったからです。

ボトムアップとトップダウンを行き来する

私たちは、思いついたことを順に並べて話したり、考えた順序のまま伝えたりする「ボトムアップ」の思考に陥りがちです。しかし、他者に自分の考えを伝える際には、一度それを俯瞰し、「トップダウン」の構成で整理し直してみることが重要なのかもしれません。

本書でも「ややトップダウンを意識して書くのがよい」と述べられています。その一つの理由として、人間の思考は意識しないとボトムアップになりやすいため、トップダウンを意識することでちょうどよいバランスが取れるとされています。

とはいえ、実際には「純粋なトップダウンやボトムアップではなく、両者を行き来しながらピラミッドを構築していく」とも説明されています。

最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ繰り返していくうちに、なんとなく感覚がつかめてくるように思います。私もまだピラミッド原則をうまく使いこなせているとは言えませんが、それでも時間をかけて考えたことがうまく伝わらないのは、やっぱりもったいないなと感じています。

ぜひ、次に考えをまとめるときのヒントとして「ピラミッド原則」を少し意識してみてください。

■註釈

注1)「エスキス」とは、設計の過程でアイデアをスケッチや模型などで表現しながら構想を練る作業。フランス語で「下絵」や「素描」の意。

■参考文献

1) バーバラ・ミント(著),グロービス・マネジメント・インスティテュート(監修),山﨑康司(訳):『新版 考える技術・書く技術-問題解決力を伸ばすピラミッド原則-』第45刷,ダイヤモンド社,2021

2) 山﨑康司:『入門 考える技術・書く技術 日本人のロジカルシンキング実践法』第10刷,ダイヤモンド社,2016

文-住田百合耶