専門性をもつということについて

こんにちは。今月から「総合資格navi」でコラムを担当させていただくことになりました住田百合耶と申します。

このサイトは、全国の建築・土木を学ぶ学生の皆さんに向けて情報を発信する場ということで、私のコラムも、皆さんの学びや挑戦の一助となれるような内容を目指したいと思っています。また、建築・土木の世界に興味を持ち始めた方にも読んでいただけたら嬉しいです。コラムでは、なるべく読みやすく、易しい言葉を使うことを心がけたいと思います。

まずは、簡単に自己紹介をさせてください。

私は1991年、広島県竹原市に生れました。15歳から5年制の工業高等専門学校(高専)の建築学科に通い、その後、より学びを深めるため、大学へ編入学しました。横浜に移り住み、学部、修士では第一線で活躍される建築家の先生方のもとで設計を学びました。日々何かを吸収しようと必死だったことが今でも思い出されます。その後は、一度設計から離れ、より専門性を追求していきたい思いで、博士課程へ進学しました。何度も諦めそうになりながら2025年3月に博士号(工学)を取得しました。

そんなふうにして、紆余曲折ありながらも自分なりに学びを深めてきた私から伝えられることが、少しでも誰かの心に残れば嬉しいです。決して偉そうなことは言えませんが、一緒に考えていくようなコラムにしていければと思っています。

■専門性をもつとは

さて、前置きが長くなりましたが、皆さんはどのようなきっかけや関心から建築や土木の専門分野を学んでいるのでしょうか。私自身、建築を学ぶ中で、「専門性をもつ」とはどういうことなのかについて考える機会が度々ありました。今回はそのテーマについて、私なりに書いてみたいと思います。

専門性をもつ、あるいは身に付けるというのは、ある特定の分野について深い知識やスキル、経験を積み、その分野において他の人よりも高いレベルで対応・判断・実行できるようになることといえます。

建築や土木の分野は非常に幅広い学問領域を扱っています。例えば、日本建築学会では大きく、計画系、構造系、環境系の3分野に分類され、そこからさらに細かな部門が存在します。部門は、材料施工、構造、防火、環境工学、建築計画、農村計画、都市計画、建築経済・住宅問題、建築歴史・意匠、海洋、情報システム技術、教育、地震災害 文献1)と実に多様です。

専門学校や大学で、建築や土木の学問を修めていく中で、私は、上記のような細分化された専門領域の中にさらに細分化された「自分の専門」を自分で考え築いていくことが、とても重要だと考えています。Chat GPTをはじめとする、生成AIのような技術がますます身近になるこれからの時代、何でも知っていることよりも、大きなくくりの専門領域の中に「自分の専門」と言えるようなものを育てていくことが、より一層大切になってくるのではないでしょうか。

■専門知識のアウトプットと構造化

国分峰樹さんの著書『替えがきかない人材になるための専門性の身に付け方』文献2)の中では、「専門知識とは構造的な知識である」ことが述べられています(fig1)。

fig1 専門性について書かれた参考文献

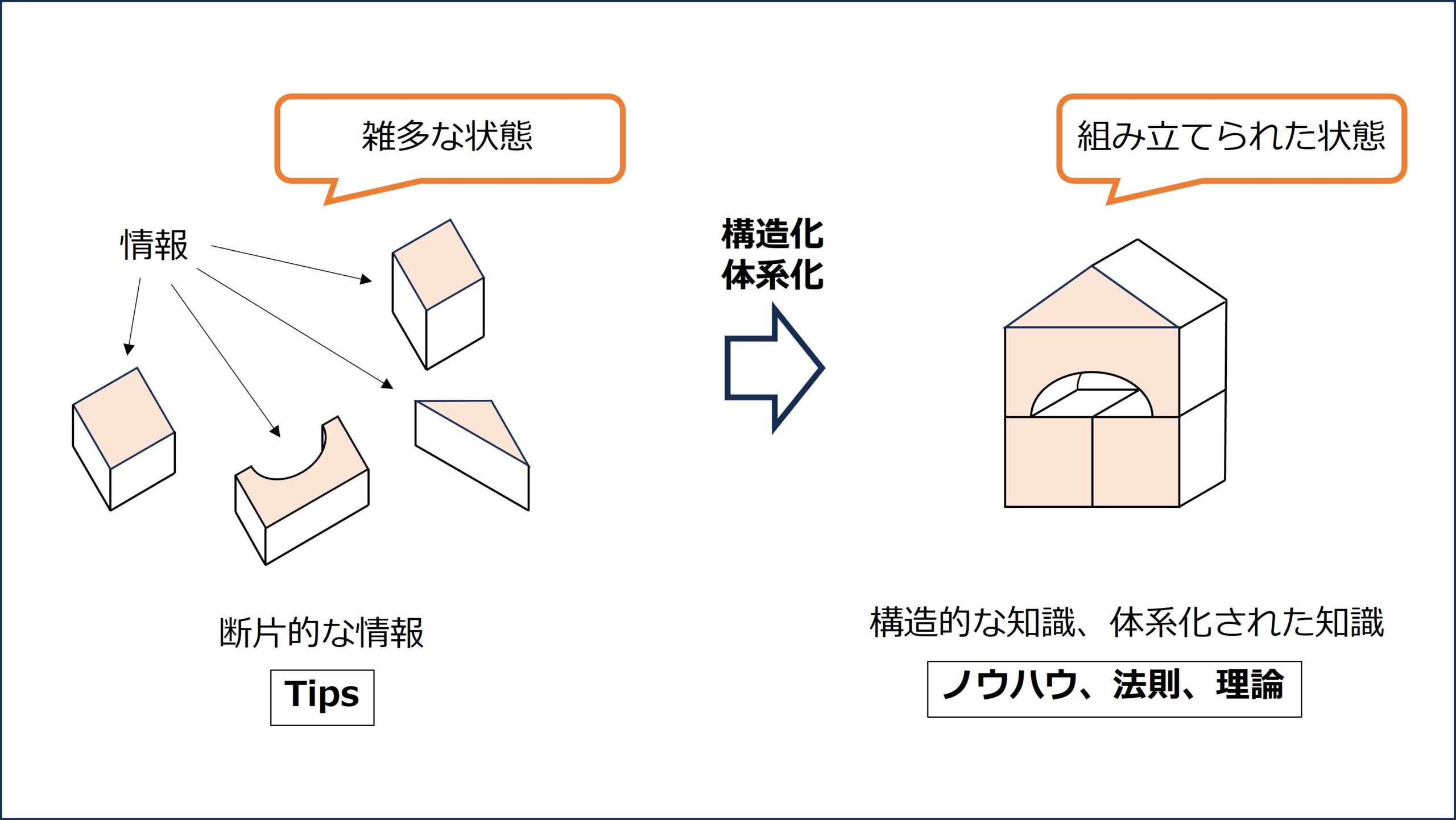

fig2に示すように、様々なところから取り入れた断片的な情報(専門知識)を構造化、体系化していくことではじめて、その人なりの専門性が育っていくのだと思います。

このことからも、日々の研究や制作において、fig2の右側に示すような「構造的な組み立て」を意識してアウトプットすることが重要であるといえます。同書では、専門性とは、「専門知識のインプットだけではなく、専門知識のアウトプットである」とも述べられています。とりわけ、卒業・修了論文や制作は、それまでに蓄積してきた断片的な知識を構造的にアウトプットする大きな機会であり、自分の専門性を育てる上で重要な節目となるでしょう。また、学会への論文投稿やコンペへの応募など、自ら積極的にアウトプットの場をつくっていくことも、専門性を深めるうえで有効な手段となるはずです。

構造化においては、fig2の左側にあるような「断片」が何であり、それらをどうつなぎ合わせ、組み立てるのかを意識してみると良いかもしれません。そして、それらの組み立てを繰り返し見直し、アップデートしていくプロセスが、自分だけの専門性を育てていく道につながっていくのだと思います。

fig2 「専門知識」とは構造化された知識のこと

(出典:『替えがきかない人材になるための専門性の身に付け方』国分峰樹(2023)p.137をもとに作成)

■「自分の専門」を育てるには

「自分の専門」といえるものを育てるには時間がかかります。すぐに構造化できるわけではなく、ネットを探しても先生に聞いてみても分からないことも多いでしょう。

断片的な情報として何を集めるかを考える上で大切なのは、自分のバックグラウンドを振り返り、何に興味関心があるのかを突き詰めて考えること、つまりは自分をよく知るところから始めることだと思います。そのヒントは、日々の暮らしの中に潜んでいるかもしれません。興味や関心を大切にしながら掘り下げていくことで、思いがけず、自分ならではの専門性にたどり着くこともあるのではないでしょうか。

私自身、博士課程では、瀬戸内海の島嶼部を対象に建築材料の使用実態とその要因を通した地域性の研究に取り組みました。このテーマは、瀬戸内海沿岸で生まれ育った自身のバックグラウンドに加え、建築をモノとしてだけでなく、その土地に暮らす人々や文化とともに捉えたいという関心から、徐々に形づくられていったものです。振り返ってみると、大学4年時の卒業制作においても、瀬戸内海の島々と本土をつなぐ提案を行っており、実に多くの時間をかけて、特定の場所や人々、文化について思考を重ねてきたのだと、あらためて実感しています。

今、建築や土木の学びに取り組んでいることは、専門性を育てるための「軸」を身に付けているということでもあります。それはやがて、専門知識をアウトプットし、構造化するための拠り所となるはずです。

日々の課題や論文、制作が思うように進まない時は、それも自分の専門を構造化していくための過程だと思えば、少し前向きになれるのかもしれません。また、社会に出てキャリアを築いていく中でも「自分の専門をどのように構造化していくか」という視点は、大切なヒントになるでしょう。

自分をよく知り、断片的なピースを集め、それらを何度も組み立て直していく──。そのプロセス自体が実はとても創造的な営みなのだと思います。

■参考文献

1) 日本建築学会:細分類名一覧,https://www.aij.or.jp/scripts/mokuroku/saibun.htm(2025年06月10日閲覧)

2) 国分峰樹:『替えがきかない人材になるための専門性の身に付け方』,フォレスト出版,2023

文-住田百合耶