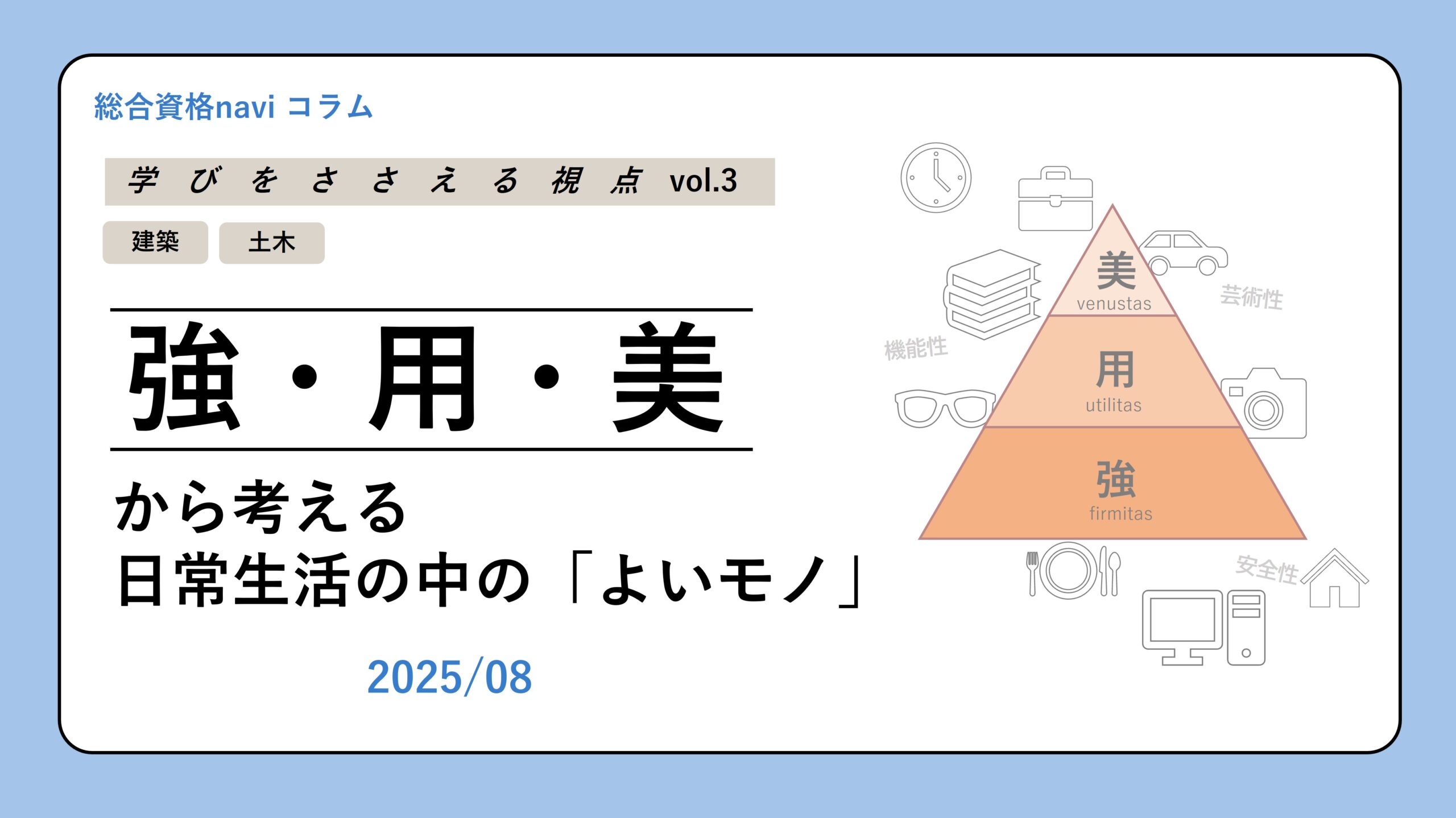

強・用・美から考える日常生活の中の「よいモノ」

よいモノとは?

皆さんはこれまでに、「よいモノに出会った」としみじみ喜びを感じた経験はありますか。建築や土木を専門に学ぶ皆さんは、物理的な「モノ」と日常的に向き合っていることでしょう。分野に限らず、心動かされるモノとの出会いには、わくわくするような感動が伴います。

とはいえ、「よいモノ」と言っても、その概念はあまりに広く感じられるかもしれません。デザインが美しいもの、使い心地が良いもの、環境や社会への配慮が行き届いているもの、歴史や物語を感じられるもの。答えは人それぞれでしょう。

私にとって「よいモノ」の大切な基準の一つに「強・用・美(きょう・よう・び)」のバランスがあります。

「強・用・美」とは?

「強・用・美」とは、紀元前1世紀頃に生きたローマの建築家ウィトルウィウスが著した『建築十書』の中で説かれている建築の3つの立脚点のことをいいます。建築学生にとっては、学問の入門的な概念であるため、すでに馴染みのある方も多いかもしれません。原文では「Firmitas(強)、Utilitas(用)、Venustas(美)」と示されています。

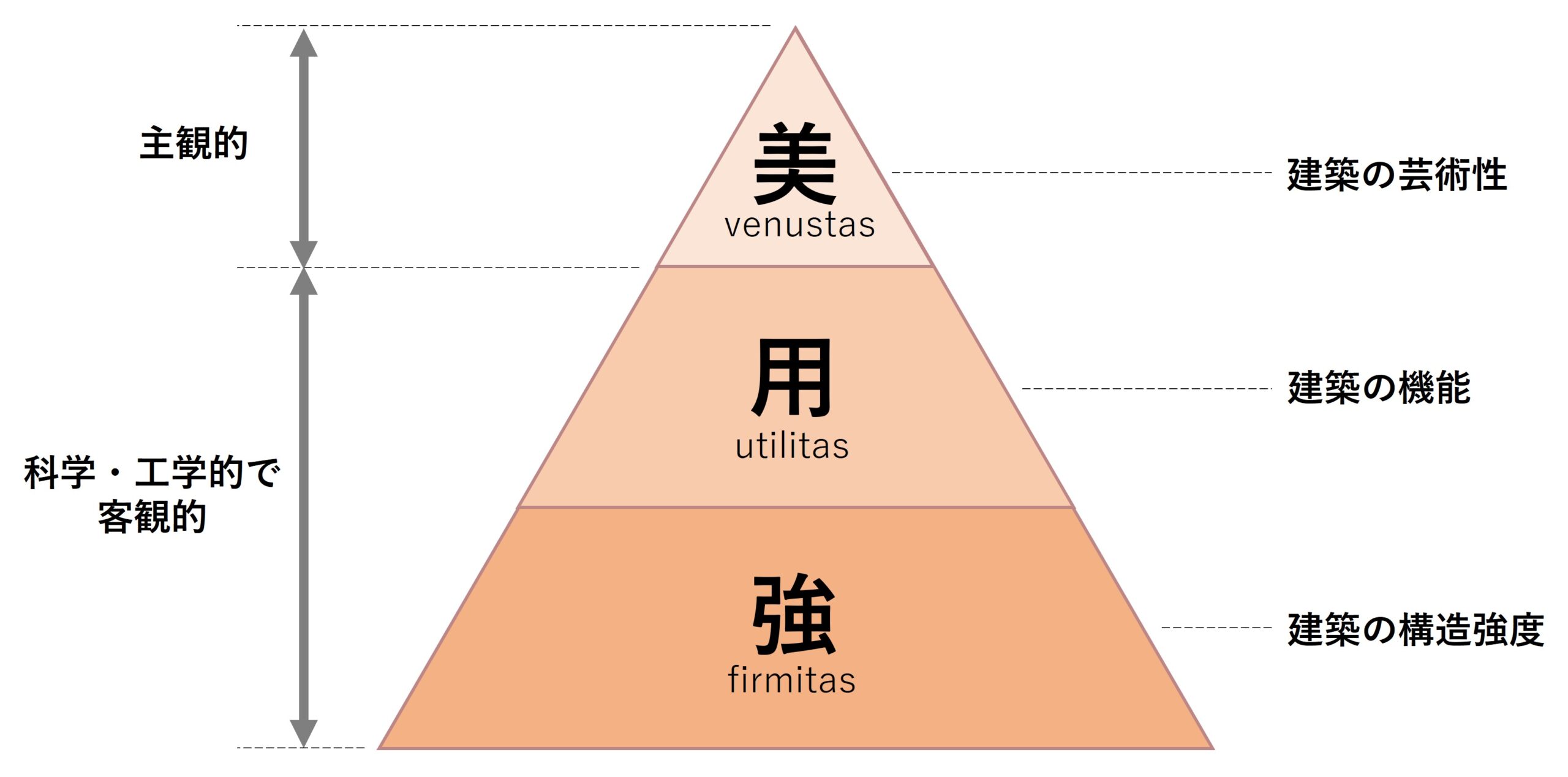

瀬口昌久氏の論文「建築倫理とウィトルウィウスの3原則」(2021)文献1)では、「「強」と「用」は、建築の構造強度と建築機能を、「美」が建築の芸術性を表し、前者が科学・工学的で客観的であるのに対し、後者は主観的である。」と述べられています(fig1)。

また、森田慶一氏の『建築論』(2011)文献2)の中では、「強さの理は構造学に属し、用の理はプランニングの学に属し、美の理は造形理論に属する。」とも言われています(fig2)。

fig2 森田慶一著『建築論』(2011)

もう少しかみ砕くと、下記のように説明できます。

・「強」は構造的な強さ・耐久性・安全性を意味し、地震や風雨に耐える構造体であること。

・「用」は使いやすさや機能性。人の暮らしを支え、快適さや利便性を提供するもの。

・「美」は見た目の美しさや心地よさ。感性に訴えかける魅力があること。

ウィトルウィウスは、この3つの要素の「理・立場が保たれるように造られるべきである」と説きました文献2)。

そしてこの考え方は、建築だけに限らず、私たちの日常のさまざまな「モノ」にも当てはまるのではないかと感じています。

建築だけではない「強・用・美」

例えば、服。耐久性のある生地で、着心地がよく、シルエットが美しい服は、まさに「強・用・美」を兼ね備えた存在といえます。

着物のたたみ方を大人になって習った時、当時の私はその複雑さに驚きました。しかし、しわができないように折り目を工夫しながらたたむ設計になっており、寸法も昔の和箪笥にぴったり収まるかたちになっていると知り、「用」と「美」が調和する知恵に関心しました。さらに、布地への負荷を抑え、長く着物を守るたたみ方が「布の耐久性」を維持するという意味で、「強」の観点も隠れているのだと気づかされました(fig3)。

fig3 着物の「強・用・美」

家電製品はどうでしょうか。頑丈で壊れにくく、操作性や省エネ性に優れ、インテリアにもなるデザインの美しい家電は、人々の暮らしに長く寄り添います。戦後の高度経済成長期に普及した「三種の神器」(テレビ・洗濯機・冷蔵庫)も、技術と使いやすさの融合、美しい佇まいがあってこそ、暮らしを豊かにしていったのだと想像します。今の便利な生活は、メーカーの方々が長年にわたって「強・用・美」を追求してきた結果とも捉えることができます。

最近では、モバイルバッテリーの発火問題が話題になりました。出先で充電がなくなった際の便利グッズであり、私もよく持ち歩いているモノです。しかし、いくら高性能でスタイリッシュなデザインであっても、安全性が担保されていなければ「強」は欠けており、「よいモノ」とは言えません。「用」や「美」が際立つように見えても、「強」が不十分では、モノとしての信頼性が揺らいでしまいます。

ウィトルウィウスが紀元前に提唱したこの3要素は、現代においてもモノを見る際に普遍的な視座を与えてくれます。

これからの「よいモノ」の条件

さらに現代では、「強・用・美」に加えて、材料の産地や循環性、つくり手の顔が見えるかといった視点も「よいモノ」を見る上での一つの基準になっているように感じます。「SDGs」という言葉が今や、日常に浸透しているように、モノの持続可能性についても重要視されるようになってきました。

例えば、木製の家具は、どこの木材を使い、どのような職人さんがどれだけの手間をかけてつくったのか。それを知るだけでもモノへの価値や愛着がぐんと深まります。

実際に私も、昨年「キッチンの食器棚が欲しい」と思い、寸法や収納力、色合いなどから検討を進めました。工場量産品も選択肢にはありましたが、最終的には、九州・大川の家具職人さんが一品一品つくっているという点に惹かれ、購入を決めました。大量生産品とは違う、「この人がつくっている」と感じられる魅力がありました。

また、大阪・関西万博で河瀨直美氏がプロデュースする「Dialogue Theater-いのちのあかし-」では、奈良と京都の廃校の材料をパビリオンとして再構築されています(fig4)。これは「強・用・美」におさまらない、時間と記憶の蓄積や、現代の社会性への応答という価値を包含する事例だと思っています。

fig4 大阪・関西万博「Dialogue Theater-いのちのあかし-」(筆者撮影)

これからの時代、デジタル技術がますます進む中で、「よいモノ」の価値観に新たな観点が追加されたり、より多様になっていったりするものと思われます。

日常生活の中で「よいモノ」について考えてみる

私たちは日々モノに囲まれて暮らしています。何年も着続けているお気に入りのコートはなぜ魅力的なのでしょうか。ずっと使い続けているボールペンは、どこが優れているのでしょうか。逆にすぐに使わなくなってしまったモノは、何かの要素が欠けていたのでしょうか。

身近な生活道具や愛用品に目を向け、「強・用・美」がどのように宿っているかを考えてみたり、自分なりの「よいモノの定義」を考えてみたりしても良いかもしれません。

それは単なる物理的な性能や見た目だけではなく、心の豊かさや暮らしの質を左右する要素ともいえるのではないかと思います。モノをただ使うのではなく、選ぶことや観察することを通した感性を育てていくことで、自身の生活そのものが、これまでより少し楽しく新鮮なものになっていく気がします。

■参考文献

1) 瀬口昌久:「建築倫理とウィトルウィウスの3原則」,『技術倫理研究』18巻,pp.1-25,名古屋工業大学技術倫理研究会,2021

2) 森田慶一:『建築論』第1版第15刷,東海大学出版会,2011

文-住田百合耶