戸建て住宅(注文・分譲)販売戸数ランキング(直近3カ年対比)【業界研究】

国土交通省が公表している「建築着工統計調査報告」によると、2024年度の新設住宅着工戸数は、前年度比2%増の81万6,018戸で、3年ぶりに増加しました。

2025年4月からの脱炭素大改正(建築物省エネ法と建築基準法の改正)を控えた駆け込み需要で着工戸数が増加した影響や、大都市圏を中心に賃貸需要が高まり、分譲マンションの着工数が増加したことなどが要因とされています。

しかし、戸建て住宅に関しては34万5,587戸で、前年度比2%の減少となりました。

注文住宅は設計から建築までの工期が長く、建設資材の高騰や労務費の上昇など建設コストが急増したことにより、販売価格が上がっているのに加え、全体的な物価高の影響により、消費者の購入マインドが低下していることが考えられます。

本記事では、例年8月下旬に日本経済新聞社が発刊している「日経業界地図」に掲載されている「戸建て住宅(注文・分譲)の販売戸数ランキング」を出典元として、総合資格ナビが独自に、直近3年比較を検証して紹介するものです。

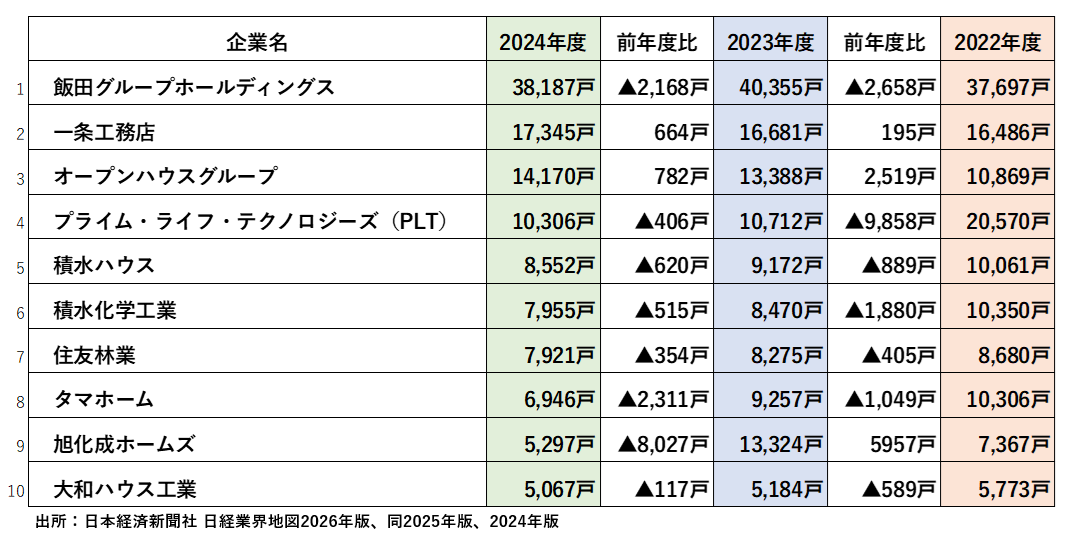

戸建て住宅(注文・分譲)販売戸数ランキング(直近3カ年対比)

日経新聞社発刊の「日経業界地図2026年版」は、2025年8月18日付で発刊されました。

本年は少し早めの発刊であり、過年度は、ほぼ8月下旬発刊となっています。下表は、「日経業界地図2026年版」に掲載された、2024年度の「戸建て住宅(注文・分譲)の販売戸数ランキング」表に、過年度の「日経業界地図」に掲載された、2023年度および2022年度の同ランキング表の販売戸数を追加して、企業毎に前年度比の販売戸数増減を表示したものです。

ランキング表中に掲載された企業は、販売戸数の変動で、年度ごとに順位変動はありますが、10社の企業に変動はありません。よって、国内戸建て住宅販売業者の大手10社と考えてよいと思います。

採用された販売戸数は「日経新聞社による各社聞き取り数値」であり、パワービルダー6社などの持ち株会社である、飯田グループホールディングスや、グループ体制で拡大しているオープンハウス、トヨタホーム、パナソニックホーム、ミサワホーム等の持ち株会社である、プライム・ライフ・テクノロジーズなどが上位にあり、以外の各社もグループ連結の数値として捉えています。

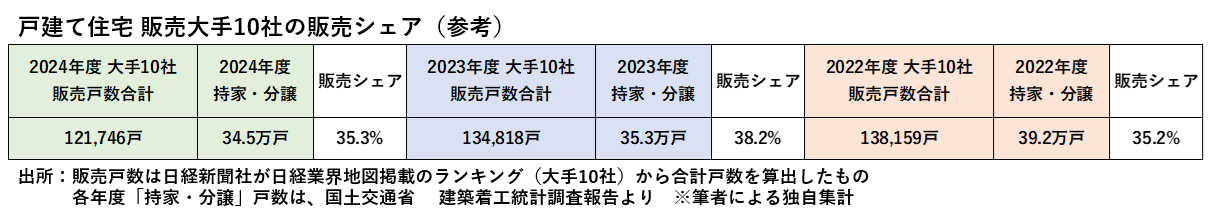

戸建て住宅(注文・分譲)販売大手10社のシェアは参考値で約35%

注文住宅や分譲住宅は、多くの工務店や地域ビルダーが手掛けており、大手ハウスメーカーよりも地域密着型で低価格なことから、地域で高い販売シェアを持つ場合があります。

そのため、大手10社でも全体のシェアは約3割にとどまります。過去3年間のシェア状況については、総合資格ナビが独自算定した結果を下表に示しています。

2024年度の大手10社販売戸数は12万1,746戸、販売シェアは、約35.3%となりました。同様、2023年度は約38.2%、2022年度は35.2%となります。

注文住宅と分譲住宅の年間販売戸数の割合は、国土交通省の建築着工統計調査報告に基づき、「持家」と「分譲(戸建て)」の合計を分母、大手10社の販売戸数合計を分子として仮算定しています。新設住宅着工戸数を使う理由は、全国の期間販売戸数の信頼できる統計がないためです。

実際には販売戸数と着工戸数では乖離があると思われますが、参考用集計による作表につきご容赦ください。

表にある通り、持家・分譲(戸建て)の着工戸数は、2022年度に39.2万戸だったものが、2024年度は34.5万戸になり、約4万7千戸も減少しています。

国内戸建て住宅市場で圧倒的なシェアをもつパワービルダーも、先細りしていく新築戸建て市場だけでは、やがては厳しい展開になることが予想されます。

豊富な不動産情報をもとに、利便のよい場所に、数戸が分譲できる規模の土地を一括仕入れして安価に住宅を提供できる業態が、現在のシェアに結びついていますが、十分に利益確保するためには、高付加価値化や多角化が必要になるでしょう。

企業研究では、経営戦略や中期計画などをしっかりと確認していくことがポイントになると思います。

パワービルダーについては、過去記事でまとめていますので、ぜひご覧ください。

パワービルダーとは?その強みと弱みを語る!【住宅関連企業の基礎知識】

工務店や地域ビルダーは県下シェアや商品力に着目してみよう

生まれ育った地元や、通学などを通して、馴染みを深めた地域で活躍したい学生にとって、工務店や地域ビルダーは就職先としても気になる存在でしょう。

特に「地域NO.1」として知名度が高い企業は、商圏で建築実績が豊富で、商品力や顧客に対する細かな気配り、アフターサービスまで高評価を得ていることが多いものです。

顧客対応に慣れている企業は、会社説明会やインターンでも親しみやすく接します。広告やパンフレットも、大手とは異なる工夫や暖かみが感じられます。

各社が住宅販売実績などを公表していると思いますが、建築着工統計調査報告でも、「県単位の新設住宅着工戸数」を公表しているため、働きたい都道府県での年間戸建て住宅着工戸数は確認することができます。

工務店や地域ビルダーの商品力は企業の大きなアピールポイントですが、1社だけでは良い点しか見えにくいこともあります。競合他社と比較したり、住宅展示場で実際の家を見学したりすることをお奨めします。百聞は一見にしかずということです。

ランキング表で大手ハウスメーカーが下位にある理由

「戸建て住宅(注文・分譲)販売戸数ランキング」で、大手ハウスメーカーの順位が下位であることを意外に感じた人もいることでしょう。

大手ハウスメーカーは、戸建てだけでなく集合住宅や社会福祉施設、商業施設の建設にも取り組んでいます。また、近年は自社が建設した物件のリフォームなど、ストック事業にも注力しています。

総合建設業を傘下として、高層マンションや大型商業施設、事務所ビルや倉庫、物流センターなど、多様な建設事業を展開している企業もあります。

このように事業の多角化により、戸建て住宅の販売比率は低下していく傾向にあるのです。

大和ハウス工業、積水ハウス、住友林業などは米国や豪州、東南アジアなど海外に進出して、現地デベロッパーと提携したり、M&Aを進めて子会社化することで、戸建て住宅の販売実績を伸ばしています。

大手ハウスメーカーの海外展開については、過去記事で紹介しています。興味がある方は、ぜひご覧ください。

大手ハウスメーカーの海外展開。日本の住宅がなぜアメリカで売れるのか?【住宅業界NEWS】

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)