「都市計画コンサルタント」の仕事内容とやりがい、向いている人のポイントについて【建設業の仕事】

最近、「都市・まち」に関わる進路について、学生から質問を受けることが多くなってきました。

私たちは都市で暮らしています。建設学生はものづくりだけでなく、都市やまち、そこに住む人々に目を向け、「まちづくり」に関わる仕事にも興味を持つようになります。

「まちづくり」は、都市の規模から歴史、人々の多様な生活まで幅広い要素があり、景観や路地裏など細部にまで多くの関係をもっています。

今回は、都市・まちに関わる仕事の中から「都市計画コンサルタント」について、その具体的な仕事内容や、やりがい、魅力について解説していきます。

具体的な関連業界や職種を目指して就活を開始している人から、都市まちづくりに興味があって、自分に合っているかどうか知りたい人まで、どんな人が都市計画コンサルタントに向いているのか?適性を判断するポイントも紹介していきますのでご一読ください。

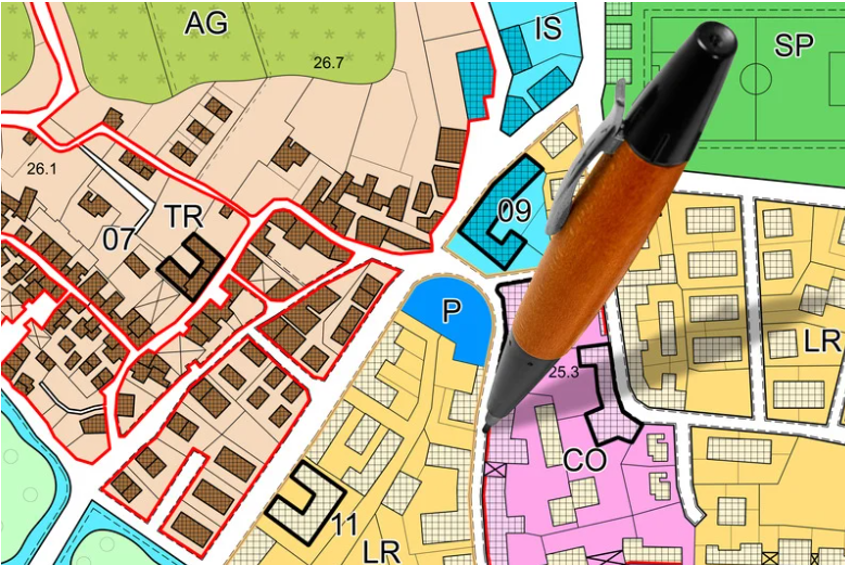

都市計画とは何か?

「都市計画」とは、既存の都市や街を時代に合わせて改良するための計画です。

現在の日本ではインフラが整備されているため、新しい都市を一から作ることはほとんどありません。

自治体には最上位の「総合計画」や「基本計画」があり、その下に分野ごとの行政サービス計画があります。都市計画はその一つで、各自治体は都市計画マスタープランを作成しています。

道路整備や再開発などの事業は、この都市計画マスタープランに位置づけられている必要があります。

都市計画コンサルタントとは?

建築業界、土木業界の中でも注目を集めている「都市計画コンサルタント」ですが、

詳しい業務内容や、進路とすべき企業がイメージできないという方も多いのではないでしょうか。

都市計画コンサルタントは、まちの将来像を考え、実現のための計画を立てる専門家です。人口や経済、環境などを踏まえて最適な提案をします。

主な業務には、都市計画マスタープランの作成、地区計画の立案、都市施設の配置計画などがあります。また、住民参加のワークショップ運営や、行政機関との調整なども重要な役割です。

近年では、持続可能なまちづくりや災害への対応など、新たな課題に沿った計画立案が求められています。この分野では、幅広い知識と創造力を活用する職種です。

マスタープランの作成は主に行政や自治体が行いますが、多くの場合、都市計画コンサルタントが委託や監修を依頼されることが多く、上位計画の策定や調査をサポートする役割も担っています。

行政が都市計画コンサルタントに、マスタープランなど上位計画の策定を委託する理由は、専門的な技術が必要になることや、都市計画は長期的なスパンでの仕事になるため、数年で異動となる行政職員が全ての作業に取り組むのは難しいためです。

都市計画コンサルタントは、マスタープラン作成以外にも、「街単位のプロジェクト企画や事業計画」の立案と運営サポートや、再開発事業への街づくりに関する専門家としてのサポートなど、都市計画に関する案件を幅広く担当しています。

都市計画コンサルタントの具体的な仕事とは?

都市計画コンサルタントの具体的な仕事内容を確認しましょう。

業務範囲は幅広く、建設業界におけるさまざまな知識が必要になる仕事です。

1.開発エリアの調査

地形、人口、交通アクセス、周辺環境、法規制などを調べ、街の特性と課題を把握します。

道路の整備や建物の高さ制限、商業施設を建設できる地域かなどは法律によって規制されています。自治体独自の条例などもあり、それらをすべて厳守しなければなりません。

2.都市開発計画の企画

調査内容をもとに、自治体の要望や住民のニーズを踏まえ、独自性のある街づくりの方針を立てます。

現代では、持続可能性や地方創生など、地域ならではのオリジナリティのある企画を求められており、都市計画コンサルタントの専門的な知見や高い提案力を活かして企画を構成していきます。

3.資料作成と説明

計画内容をわかりやすくまとめ、自治体や住民に向けて説明資料を作成します。

都市開発のコンセプトを明確に示し、地域住民に理解しやすい資料をつくる必要があります。

近年は資料や模型を作成して、住民や報道各社に向けた説明会を行政とともに実施することが多くなっています。

4.専門的なアドバイス提供

法律や都市デザインの知識を活かし、計画の妥当性や改善点を提案します。

5.マスタープランの策定支援

自治体の上位計画に基づき、長期的な都市のビジョンを描く支援を行います。

6.市民参加型ワークショップの運営

企画立案や説明にとどまらず、住民と一緒に街の未来を考える場を設け、合意形成を図ることもあります。

経験者が語る「都市計画コンサルタントのやりがい」5つの実例

実際に都市計画コンサルタントとして活躍している人に、やりがいを感じる点を聞いてみました。その中から5つの事例を紹介します。

1.持続可能な都市づくりへの貢献

都市計画コンサルタントの最大のやりがいは、持続可能な都市づくりに貢献できることです。環境に配慮した計画を立案し、実行することで、将来の都市の発展に寄与します。

2.地域社会への貢献が実感できる

都市計画コンサルタントは、住みやすい都市を作ることで、地域社会に貢献できる仕事です。計画の実行を通じて、地域の発展や住民の生活向上に寄与できることにやりがいを感じます。

3.多様な業務に携わることができる

都市計画コンサルタントは、多岐にわたる業務を担当するため、幅広い経験を積むことができます。異なるプロジェクトや地域での経験を通じて、自己の成長や専門性の向上を図ることができます。

4.環境問題などの解決に寄与できる

都市計画コンサルタントは、環境問題への対応が求められることが多く、持続可能な計画を立案することが課題となります。環境に配慮しながら、地域の発展に関われることがやりがいに繋がります。

5.調整業務がとにかく大変なところ

都市計画コンサルタントの仕事は、多くの関係者との調整が必要であり、複雑な業務が多いです。合意形成に時間がかかることもあり、ストレスの原因となることがありますが、大変だからこそ、やりがいを感じずにはいられないのです。

経験者が語る「都市計画コンサルタントの魅力」6つの実例

都市計画コンサルタントにお聞きした「仕事の魅力」を6つ紹介します。

1.まちの未来をデザインできる

再開発や都市整備の方針を企画し、「この街らしさ」を形にする仕事です。

学生時代に思い描いていた「まちづくり」に、実務で関われることが尊いと思います。

2.社会貢献性が高い

住民の暮らしや地域の活性化に直接関わるため、やりがいを感じやすく、人に誇れる仕事だと思います。

3.多様な専門性を活かせる

都市計画コンサルタントの同僚は、それぞれが学んだ建築・土木・法律・環境・福祉など、幅広い知識を総動員して提案に活かしています。

学習継続することが欠かせないことも、魅力的だと思います。

4.自治体や企業との協働プロジェクトが多い

公共性の高いプロジェクトが多く、行政や民間と連携して進める場面が豊富であることに魅力を感じています。

5.企画力が磨かれること

調査から分析、資料作成、住民説明まで多岐にわたる業務を通じて、企画をまとめるスキルが育つことに魅力を感じます。

6.需要が安定していること

都市の成長や人口の増減に伴い、都市計画の重要性がますます高まる中で、都市計画コンサルタントが果たす役割は重要で、なくてはならない仕事だと思います。

都市計画コンサルタントに向いている人の特徴とは?

1.課題解決に挑む探究心がある人

都市の課題は複雑で前例のないことも多く、粘り強く向き合う姿勢が求められます。多くの事例や仮説をもとに解決策を探求していくことにやりがいを感じられる人が向いています。

2.データ分析力がある人

都市計画コンサルタントは、市場調査やデータ分析を通じて都市のニーズや課題を把握し、解決策を見つける仕事です。データ分析が好きな人が向いています。

3.論理的かつ構造的に考えられる人

都市計画には、戦略的な思考と長期的なビジョンが必要です。法制度や空間構成、利害調整などを整理し、筋道を立てて提案できる、論理的で効率的なアプローチを考えられる人が向いています。

4.コミュニケーション力と共感力がある人

住民・行政・企業など多様な関係者と信頼関係を築き、調整する力が重要となるため、相手の視点に立ってわかりやすく伝えることができる共感力が必要となります。

5.柔軟な思考で変化に強い人

社会情勢や政策変更に対応しながら、最適な都市像を描く力が求められます。都市の魅力的なデザインや持続可能な開発の提案をするには、創造力が求められます。

6.学び続ける姿勢がある人

都市計画には、都市の歴史や人々の暮らしを学ぶことが重要である反面、常に進化する分野です。特にこれからは、地方創生に向けて、新しいデジタル技術や法制度にキャッチアップする意欲が大切です。

都市計画コンサルタントに向いていない人の特徴とは?

1.即断実行型の人

社交的な性格を持ち、早く判断して、すぐに実行に移したい人は、都市計画のように長期的で詳細な計画を立てる仕事は得意分野ではないかもしれません。

自分の意見を押し通すより、相手の立場に立って提案する姿勢が重要です

2.情熱的な広報活動家タイプの人

創造的で情熱的な主張を好むタイプは、多くの賛同を得ることも得意ですが、長期的な計画を立てることが苦手な場合があります。都市計画は冷静な目で細部に注意を払うことや、都市の歴史を重視する必要がある構造的な仕事になるため、合わないかもしれません。

3.感覚的で柔軟性に富む人

感覚的で柔軟性に富む人は、短期的な変化を繰り返すことに抵抗がありませんが、都市計画は、成り行きで変化することがなく、長期的で組織的に進めていくプロジェクトになるため、ストレスを感じることになるでしょう。

4.論理的思考が苦手な人

都市計画では複雑な法制度や利害関係を整理し、合理的な提案が求められます。論理的な思考が苦手な人は苦労する可能性があります。

5.コミュニケーションが苦手な人

行政・住民・企業など多様なステークホルダーと調整するため、対話力が不可欠です。住民対応など、精神的な負荷が高い場面も多く、プレッシャーに強いことも必要となります。

都市計画コンサルタントを目指すうえで重要な企業研究のポイント

都市計画コンサルタントになるまでのおおまかな流れを簡単に説明します。これは一例であり、他にもさまざまな方法がありますので、参考にしてください。

都市開発に携わる部門で働く

都市計画の経験を積むには、まず建設業界で働く必要があります。

多くの企業が「都市開発部門」という名称で部署を設けていますが、新卒入社の場合は、大手企業の専門部署や職種の求人に応募するのが一般的です。

専門コンサルタント会社も選択肢ですが、中小規模の企業が多くなり、働く人材も転職者が中心となる場合もあります。

■デベロッパー

デベロッパーの仕事は主に「土地取得」、「開発計画・建築」、「売却・貸出」、「管理」の4種類に分かれています。

企画・営業が土地を探し交渉し、取得後は設計部門が開発計画を立てた後、ゼネコンに建築を依頼します。開発後は入居者やテナントを募集・売却し、管理部署がその土地を管理します。

デベロッパーは、まちづくり全体に関わる仕事で多くの部署があります。主な業務は土地取得から建物販売までですが、企業によっては維持管理やエリアマネジメントも行います。

最近では、建物管理だけでなく、イベント開催やコミュニティ支援など付加価値を高める取り組みも増えています。

主体的に都市開発に携わりたい人は、デベロッパーが向いているでしょう。

■ゼネコン

ゼネコン(総合建設業者)は設計や施工管理、研究開発などをおこなっています。

なかでも大手5社、いわゆるスーパーゼネコンには、都市開発部、若しくはそれに準ずる部署があります。

スーパーゼネコンの都市開発部門は、施工につながる案件を獲得する営業的な役割を担っています。また、設計前の開発計画にも関わります。

スーパーゼネコンが施工を担う開発プロジェクトは、かなり規模が大きく、年単位で時間の掛かる案件がほとんどで、そうした大型プロジェクトや、実際に建築物を施工する側からとして都市開発に関わりたい人は、ゼネコンの開発部門を進路として検討してみると良いでしょう。

■組織設計事務所

組織設計事務所は主に行政やデベロッパーから依頼を受け、大規模建築物の設計や都市開発を担当します。

提案内容には建物の活用方法や地域活性化策までが含まれます。都市計画部門では、自社チームで基本計画を作成し、行政や市民にプレゼンして実施設計まで進めていきます。

都市計画プロジェクトでは、日建設計、三菱地所設計、日本設計などが有名ですが、小規模事務所では都市開発部門がないこともあります。

計画や設計案などを考えて発注側に提案するので、特に街づくりをしているという実感が持てる仕事です。都市開発について自分で考えて組み立てたいという人は、組織設計事務所が合っているかもしれません。

■専門コンサルタント

専門コンサルタントとは、特定領域に特化した建設コンサルタント企業のことですが、ここでは都市開発と関連性が高い土木コンサルタントのことです。

専門コンサルタントは、組織設計事務所と同様に建築のゾーニングやコンセプト、意匠、エンジニアリングなどを設計して、デベロッパーやゼネコン、行政などに提案する仕事です。

組織設計事務所と異なるのは、都市計画におけるアプローチの方法です。

組織設計事務所は都市計画を検討する際、建築物をもとに派生させて考えますが、専門コンサルタントでは橋などの構造物や景観から都市計画を考えます。

土木コンサルタント以外にも都市開発関連の仕事をしているコンサルタントは数多く存在します。専門のコンサルタント視点から都市開発に携わりたいと考えている人は、どのような視点から携わりたいのか考えて、企業研究を進めていきましょう。

都市計画系の専門コンサルタントは中小企業が多く、数も少ないため、新卒採用は決して多くない反面、大手で経験を積んでからの転職は比較的容易な場合もあります。

■鉄道業界

鉄道業界の都市開発事業は、デベロッパーと同様の手法ですが、沿線の利益向上が主な目的です。

鉄道会社の強みは沿線周辺に多くの土地を持っていることです。それらの土地で駅前再開発をおこなったり、沿線の街をより魅力的にして人口を増やしたりなど、デベロッパーとは違った視点で都市開発をおこなっていきます。

JRや京王電鉄、東京メトロなど、都心で規模の大きい鉄道会社には、たいてい都市開発部門があります。

広い視野で都市開発に携わりたいという人は、鉄道業界への就職を考えてみてはいかがでしょうか。

■行政(公務員)

公務員としても都市開発に携わることができます。主な例として挙げられるのは国土交通省、市役所、都道府県庁などです。

国土交通省は、国土の開発と保全、土地政策や都市計画の推進、海上運送や航空運送事業の発展など、総合的な国土交通政策を担当しています。

都市開発の基本計画策定や事業者との協議、事務作業に加え、建築や土木分野の業務も含まれており、業務内容は多岐にわたります。

市役所では、その土地ならではの歴史や伝統を活かした地域の活性化などに関わることができるなど、仕事全体が街づくりに繋がっているといっても過言ではありません。ですが、行政ということもあり民間企業などに比べると仕事の自由度はあまりないでしょう。

経済的に安定しながら堅実に都市開発に携わりたいという人は、公務員を視野に入れてみましょう。

都市計画コンサルタントに必要な資格

最後に都市計画コンサルタントに関連する資格についてご紹介します。

都市計画コンサルタントの仕事をするために必須となる、独占的な位置づけの資格はありません。

しかし、業界では技術士の取得が推奨される場合が多く、また、経験や実力を証明する「認定都市プランナー」という資格が存在します。

■技術士

技術士は、機械分野や電気分野、環境、建設、不動産、ITなどの高度な専門的な知識や技術を持つエンジニアを認定する資格です。

都市計画コンサルタントは環境、建設、不動産領域との関わりが強く、技術者としての倫理観や公共性を担保するために技術士の取得が推奨されています。

また、実際には、自らコンサルタントとして仕事を受託したり、独立開業したりするには、

必須の資格といえるでしょう。

■認定都市プランナーとは

認定都市プランナーは、「一般社団法人 都市計画コンサルタント協会」が主体となり、2015年から開始された、都市計画分野唯一の民間資格制度です。

都市計画実務専門家を、「都市プランナー」として認定することで、都市計画業務の質的向上を図るとともに、都市計画コンサルタントの職能の確立と社会的地位の向上を図るために設立された制度ですが、2021年には国交省技術者資格登録に合格し、社会的価値が国家資格並みに大きく向上しました。

認定都市プランナーには、認定都市プランナーと認定准都市プランナーの2つの区分がありますが、どちらも筆記試験はありません。

都市計画学会の会員や認定都市プランナーなどの推薦を経て、書類審査、口頭審査(認定都市プランナーのみ)によって、合否判定が決まる仕組みになっています。

しかし、認定都市プランナーは都市計画分野における実務経験が15年以上、認定准都市プランナーは5年以上の実務経験が必要であるため、学生時代に取得できる資格ではなく、まずは都市計画の業界に飛び込み、経験を積んで資格を取得するのが一般的な流れです。

まとめ

日本では新しい街づくりは少なく、都市計画コンサルタントは、主に既存の街をもっと住みやすくするために助言やアイデアを提供します。

この仕事は行政と関わることが多く、都市計画・街づくりの今後の方針を決定する部分に関われる点が最大のやりがいと言えるでしょう。

再開発など長期プロジェクトに携わる場合もあり、建築・土木に興味がある人で、上流工程や総合的な都市計画に関わりたい方に向いています。

その活躍の場は業界に多数ありながら、就活情報が少ないこともまた事実です。

興味をもった方は早くから情報収集を開始し、また、まずは企業で実務経験を積み、将来的なキャリアアップを想定した活動をしていくとよいでしょう。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)