「意匠設計」の仕事内容とやりがい、向いている人のポイントについて【建設業の仕事】

人々の暮らしを支えている建設業界。そのなかで建築設計は、建物を建てるために構造や方法を整理し、図面を作成する仕事です。

建築設計は「意匠設計」「構造設計」「設備設計」の三つに分かれ、それぞれ役割があります。

■意匠設計:施主の要望を反映し、建物の外観や内観をデザインします。

■構造設計:意匠設計をもとに構造計算を行い、強度や安全性を検証します。

■設備設計:空調や照明など、快適な室内環境に必要な設備を計画します。

最近の建築設計は、社会の変化や技術の進歩を反映して常に進化し続けています。

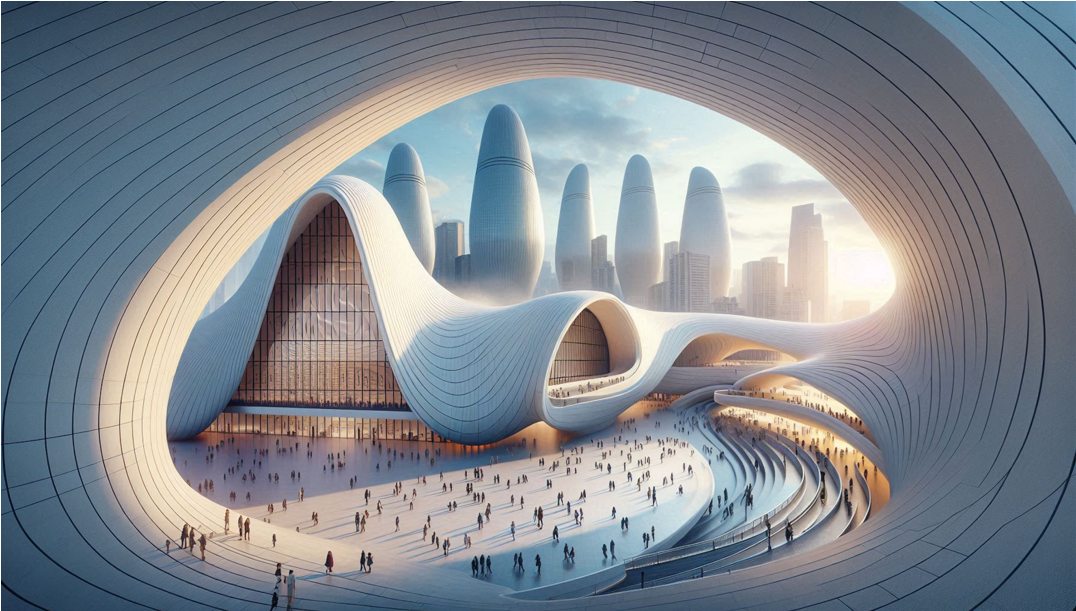

その中でも意匠設計は、環境に配慮したサステナブルな建築や、自然と調和するデザイン、そしてデジタル技術の活用が主なトレンドです。

建築家ザハ・ハディドの作品に代表されるような、有機的で複雑な幾何学的曲線、流動的でダイナミックな空間、そして周囲の景観を取り込むデザインは、設計技術の進歩やBIM、AIなどの普及なくして、建築を実現することはできなかったことでしょう。

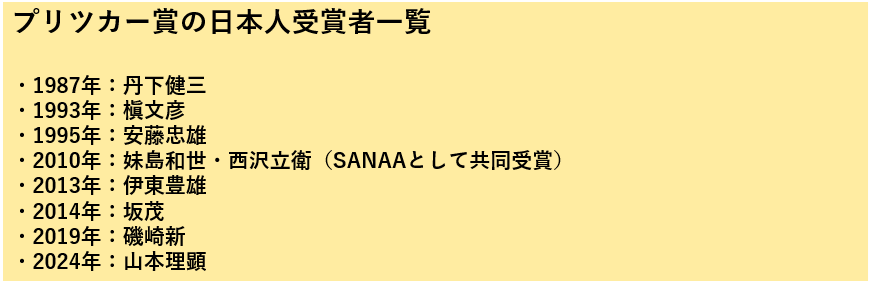

わが国では、プリツカー賞受賞者である9名の建築家をはじめとして、世界に名だたる建築家が多く活躍しています。

本記事では、意匠設計の具体的な仕事内容ややりがい、魅力について解説します。

具体的な関連業界や職種を目指して就活を開始している人から、意匠設計に興味があって、自分に合っているかどうか知りたい人まで、どんな人が意匠設計職に向いているのか?適性を判断するポイントも紹介していきますのでご一読ください。

意匠設計とは?

意匠設計は、建築物の「顔」ともいえる外観や空間デザインを計画し、建物の個性や使い勝手を決定づける重要な仕事です。

住宅や商業施設、公共建築など、さまざまな建物で「美しさ」と「機能性」を両立させる役割を担います。

構造設計や設備設計と並ぶ建築設計の三本柱の一つであり、建築全体のデザイン面をリードする「司令塔」として、人々が建物で過ごす時間や体験を豊かにする設計を担うことも特徴です。

意匠設計の具体的な仕事とは?

次に意匠設計の具体的な仕事内容について、実務の流れに沿って解説していきます。

それはプロジェクトの段階に応じて多岐にわたりますが、必ずしも番号順に実務が進行するわけではありませんので、ご注意ください。

■企画・構想段階

1.プランニング・デザイン検討

意匠設計の最初のステップはプランニングです。敷地条件や周辺環境、法規制を踏まえ、建物のコンセプトを固めていきます。

2.クライアントとの打ち合わせ

施主や利用者の要望や予算、建物の用途、クライアントが思い描くコンセプトなどを丁寧にヒアリングし、プロジェクトの方向性を定めます。

3.基本計画・ファーストプランの作成

クライアントの要望と調査結果を基に、建物の全体像をデザインし、間取りや空間構成を検討します。模型やCGパースなどを作成して提案することもあります。

■設計段階

4.基本設計

ファーストプランをより具体化する段階です。建物の配置や各室の大きさ、仕上げ材の方向性などを定めていきます。

5.実施設計

基本設計を基に、CADやBIMなどのツールを使い、施工に必要な詳細設計図(意匠図)を作成します。各寸法を決定し、使用する建材や設備の仕様などを細かく定めます。この段階では、構造設計や設備設計の担当者とも連携し、デザインと安全性・機能性が両立するように調整します。

6.各種申請業務

建築確認申請など、関連法規に適合していることを証明するための行政手続きを行います。

■工事監理段階

7.工事監理

設計図書通りに施工が進んでいるか、品質は確保されているかを現場で定期的にチェックします。

8.クライアントとの調整

工事の進捗に合わせて、クライアントと最終的な仕様調整や変更対応を行います。

9.他部門・施工者との連携

構造設計・設備設計と密に連携し、デザイン性・安全性・快適性をバランスよく実現し、施工者の質問や相談に応じて、工事を円滑に進めるための指示や調整を行います。

■竣工後

10.竣工検査

建物が完成した際、最終的な仕上がりを確認検査します。

11.アフターケア

竣工後も、必要に応じてメンテナンスや改修の相談に応じていきます。

経験者が語る「意匠設計のやりがい」5つの事例

実際に意匠設計で活躍されている人に、やりがいを感じる点を聞いてみました。

その中から5つの事例を紹介します。

1.自分のデザインが形になり、現実の建物になる

クライアントの要望をヒアリングし、自ら描いたデザインやスケッチが、さまざまな工程を経て、現実の建物として完成する過程に大きな喜びを感じます。

2.社会貢献と大きな責任

住宅から大型施設まで、さまざまな建物の設計を通じて、人々の暮らしや活動に快適性や利便性を提供し、地域社会に貢献できることや、建物の安全性などに大きな責任をもつことにやりがいを感じています。

3.設計した建物が作品として長く残る仕事であること

自身が手掛けた建物が何十年、何百年と残り、人々に利用され続けることは、意匠設計ならではの大きなやりがいです。

4.プロジェクトをリーダーとしてまとめること

意匠設計者は、構造設計者や設備設計者、施工管理者など多くの専門家と連携して、建築プロジェクト全体をまとめ上げる役割を担います。チーム一丸となって建築物を完成させたときの達成感や充実感は格別です。

5.クライアントの満足や評価がダイレクトに実感できる

クライアントのイメージや要望を、具体的なデザインに落とし込むことは、高いコミュニケーション能力が求められます。期待を上回る提案ができたときや、完成した建物を見て喜んでもらえたときに、大きな満足感を得られます。

経験者が語る「意匠設計の魅力」(6つの事例)

意匠設計で活躍する方にお聞きした、「仕事の魅力」を6つ紹介します。

1.クリエイティブで自身のセンスを活かせる仕事

デザインや設計の仕事は、自身の美的センスや創造性を存分に発揮できるフィールドであること。

2.世に作品を残せる仕事であること

建物のコンセプトやデザイン、機能性などを創造し、建築作品として世に残すものづくりに携われる魅力があります。自分が手掛けた建物が街の景観の一部となり、人々の記憶に残ることに大きな魅力を感じています。

3.多くの人々に評価される仕事であること

美術館や商業施設など、設計した建物が、新聞、雑誌、WEB等の媒体で紹介されたり、入賞する機会に恵まれたりするなど、施主だけではなく、多くの人々に評価されていることが実感できることは、自分の財産だと思う。

4.幅広い知識が求められる

デザインや歴史、アートだけでなく、構造、設備、法律、経済など、幅広い分野の専門知識が求められる。仕事を通して、さまざまな専門家と協働して最適解を求めるなかで、設計者としての成長を実感できる。

5コミュニケーションと連携が必要な仕事であること

自己完結する仕事ではなく、多くの関係者と連携しながら、プロジェクトを進めていく必要がある。自分は人間関係をつくることが得意ではないと思っていたけど、建築設計を通して、多くの仲間から学びや刺激を得ることができています。

6.多様なキャリアパスが想定できる

意匠設計職の就職先は、アトリエ系設計事務所、組織設計事務所、ゼネコンなど多岐にわたり、それぞれ扱う建物の規模や用途、働き方までが異なります。

経験を積むことで、自身の適性や興味に応じてキャリアを築いていくことや、独立開業も可能な仕事です。

意匠設計に向いている人の特徴とは?

1.建築設計やデザインが好きな人

「3度の飯より設計が好き」、「設計なら毎日でも、何度でも続けられる」ことが最大の適性になります。

2.創造力と発想力が豊かな人

制約の中で、柔軟に複数プランを立案し、そこから最適解を検討できる人が適しています。

3.美的センスや感性に富む人

建築デザインは社会的な景観に影響するため、美的感覚や表現力など技術と感性の両方が必要になります。

4.空間把握能力やバランス感覚がある人

動線計画や建物の内部構造など、立体的な整合性がイメージできる人

5.コミュニケーション能力が高い人

施主や構造設計者、設備設計者、施工管理者など多様な技術者と連携するには、第一に人の話を聞く力が求められ、次に伝える力、そして調整力が不可欠!

6.忍耐力と集中力

詳細設計では、図面の細部まで綿密に、粘り強く集中して取組める人が向いています。

7.細部までこだわるタイプの人

意匠設計者は建物全体のデザインに関わります。細かな寸法や建材の選定はもちろん、室内の細かな意匠もすべて設計していく必要があります。

8.CAD、BIM、CGソフトへの適応力

現代の設計業務では、CADやBIMの操作スキルが欠かせません。早くから慣れておく必要もありますが、操作技術や新しいソフトに適応することが得意な人が向いています。

9.スケジュール管理能力

意匠設計はプロジェクトの先頭を歩む仕事になるため、企画や初期設計、プレゼン準備などにスピードを求められることも多くなります。効率的にタスクをこなせる人が向いています。

意匠設計職を目指すには、上記幾つかに当てはまる方が適任です!

また、学生時代に設計課題や学生コンペ等で上位を制している実績なども、前提となってきます。

「意匠設計に向いていない人」を定義するならば、向いているポイントに当てはまらない人や、学部生で周囲と比べて、設計・デザイン力で優位性を実感できない人は、客観的に見て難しいかもしれません。始めれば設計に打ち込む仕事になるからです。

但し、志望者の多くは、建築設計研究室や意匠研究室で励んでいる学生だと思われますので、次項では、そんな皆さんへのアドバイスをまとめてみたいと思います。

意匠設計を目指すあなたへ「学生向けアドバイス」

意匠設計に興味がある学生の皆さんへ、これから業界研究や企業研究を進めるうえで役立つポイントをまとめます。

1.まずは「建物をよく観察する」習慣をつけること

街を歩くとき、学校や商業施設に入るとき、建物の外観や空間の使い方、動線、光の入り方などを意識して観察してみましょう。

「なぜこのデザインなのか」「使いやすい・使いにくい理由は何か」など、自分なりに考える習慣をつけることで、設計者の視点が身につきます。

2.図面や模型づくりに積極的に取り組む

大学の課題や自主制作で図面や模型を作る経験はとても重要です。手を動かして考えることで、空間把握力やデザイン力が磨かれます。

CADやBIMなどデジタルツールにも早めに慣れておくと、就職後も役立ちます。

3.設計コンペ参加は重要

学生時代から設計コンペや自主制作に積極的に取り組み、ポートフォリオを充実させることで就職や転職時に有利になります。

4.インターンや企業説明会に参加する

実際の設計事務所やゼネコンのインターン、企業説明会に参加することで、現場の雰囲気や仕事の流れを体感できます。

先輩社員の話を聞くことで、意匠設計のリアルなやりがいや苦労も知ることができます。

5.コミュニケーション力を意識して磨く

意匠設計は「人と話す仕事」です。クライアントや他分野の技術者と協力する場面が多いので、普段から自分の考えを伝えたり、相手の意見を聞いたりする練習をしておくと、将来必ず役立ちます。

6.建築士資格の勉強は早めにスタートしましょう!

一級・二級建築士の資格は、意匠設計のキャリアに不可欠です。

大学在学中から法規や構造、設備の基礎知識をしっかり身につけておくと、卒業後の資格取得がスムーズで、実務にも役立ちます。過去問に当たり、基礎知識を伸ばしましょう。総合資格学院に通学する大学生や大学院生も増えています!

7.大学院進学は必須なのか?

筆者は、学部卒で中堅組織設計事務所に就職した学生を何人か知っています。

但し、大手事務所や総合建設業、大手ハウスメーカーの意匠設計職は、多くが大学院卒中心の採用となっています。意匠設計は競争が激しく、コンペ入賞歴や卒業設計、修士設計、専門研究の実績を参考に、実力重視で採用に至る現実があります。

8.失敗を恐れずに挑戦する姿勢を大切に

設計は「正解が一つではない」世界です。

課題やコンペでうまくいかないこともありますが、失敗から学ぶことで成長できます。

自分のアイデアを積極的に形にしてみることが、将来の力になります。

意匠設計は、建築の「美しさ」と「使いやすさ」を追求する、やりがいのある仕事です。

学生時代から多くの経験を積み、好奇心と挑戦心を持って学び続けることで、きっと自分らしい設計者への道が開けます。皆さんも頑張ってください!

意匠設計を目指すうえで重要な企業研究のポイント

■企業研究の共通ポイント

1.企業の理念とビジョンを知る

経営理念や社風など企業がどのような価値観を大切にしているか、どのような建築を目指しているかを理解することで、自身の建築観との相性を判断しましょう。

近年、急速に進んでいるAIの導入など、企業がどのような方向性を目指しているか?今後の展望などを把握しておきましょう。

2.実績と強みを知る

手掛けるプロジェクトの規模や、どのような用途(公共施設、商業施設、住宅など)の建物を手掛けているかを確認します。

企業のウェブサイトや作品集でデザインの傾向や特徴を分析します。

また、過去の受賞歴は、企業が社会的に高く評価されているデザインの実績を知る手がかりになります。

3.キャリアと働き方を知る

入社後のキャリアプランやキャリアパス、企業のキャリア形成支援について調べます。

所内で勉強会や、資格取得支援制度など、スキルアップをサポートする人材育成体制があるかを確認します。働き方改革への取り組みや、残業時間、給与水準など、長く働くための労働環境についても調べていきましょう。

4.採用プロセスと求める人物像を知る

企業の選考プロセスを把握して、必要な準備(ポートフォリオ、面接、インターンなど)を把握します。企業が意匠設計者に求めている資質・能力などについて理解します。

■企業タイプ別のポイント

1.アトリエ系設計事務所

所長の建築に対する考え方や美学を深く理解すること。所長のインタビュー記事や著書などを読み込むことが重要です。所長の初期作品から最近の作品までを時系列で分析して、作風の変化や一貫性を把握します。

小規模な事務所も多く、所長と距離が近い反面、働き方はハードワークになりがちです。数年後には建築士資格を取得して、独立退所を前提としている事務所も多く、覚悟を持って志望理由を組み立てることが求められます。

2.組織設計事務所

意匠設計、構造設計、設備設計など各部門がどのように連携してプロジェクトを進めているかを確認します。大規模プロジェクトでは、高度な調整能力が求められます。

超高層ビル、大規模商業施設、都市開発など、手掛けるプロジェクトの規模や種類を把握します。

大手企業が多く、比較的安定した働き方や充実した福利厚生が期待できますが、ワークライフバランスに関する事務所の取組みを確認しておくとよいでしょう。

3.ゼネコン(設計部)

ゼネコンでは自社の施工技術やコストを意識した設計が求められます。

最近はデザインビルド案件も増えており、意匠設計が施工部門とどのように協働するのかを確認します。社内での設計部の役割や権限を把握します。施工管理や積算部門との関係性を理解することが重要です。

ゼネコンが持つ最新技術(BIM、プレキャスト工法など)をどのように設計に活用しているかを調べます。

■効果的な企業研究の方法

1.OB・OG訪問

実際に働く社員から生の声を聞くことで、ウェブサイトだけではわからない社内の雰囲気や実態を把握できます。就活へのアドバイスも得られることでしょう。

2.インターンシップ

実際に就業体験をすることで、企業文化や仕事内容を深く理解できます。

3.説明会やイベント

企業説明会や建築イベントに参加し、企業担当者と直接話す機会を得ます。

4.ポートフォリオの準備

研究で得た知見を元に、企業が求める人物像に合わせたポートフォリオを作成し、志望動機に説得力を持たせましょう。

意匠設計に必要な資格・スキル

1.一級建築士

すべての建築物の設計・工事監理ができる国家資格です。

大規模な建物や公共施設、商業施設など幅広い案件を担当する場合は必須となります。早期取得を意識して準備しましょう。

2.二級建築士

小規模な建物(住宅や小規模店舗など)の設計・工事監理ができる国家資格です。

一般的に、住宅系設計職や独立開業を志向している人は、まず二級建築士を取得し、その後一級建築士を目指す人が多いです。

3.木造建築士

小規模な木造建築物の設計・工事監理ができる国家資格です。

木造住宅などを中心に設計したい場合に有効ですが取得者は多くありません。

■その他に意匠設計で役立つ資格・スキル

1.CAD・BIM関連資格

CADやBIMの操作スキルは、現代の設計業務で必須です。

各種ソフトウェアの民間資格や講習修了証なども、就活では評価される可能性があります。

2.インテリアコーディネーター

内装や空間デザインに関わる場合に役立つ民間資格です。住宅設計に携わる場合は取得者が多くなっています。

3.建築積算士

設計とあわせてコスト管理や積算業務も行う場合に有利です。

意匠設計のキャリアパスとは?

意匠設計のキャリアパスは、大学卒業後の就職から始まり、経験や資格取得を重ねることで多様な道が広がります。学生や若手設計者向けに分かりやすくまとめます。

■意匠設計のキャリアパス

1.初期キャリア(新卒~若手)

大学・専門学校卒業後、設計事務所やゼネコン、ハウスメーカーなどに就職。

最初はアシスタントや設計補助として、先輩の指導のもとで実務経験を積みます。

CADやBIMなどの設計ツールの操作、図面作成、現場監理などを担当します。

二級建築士や一級建築士の資格取得を目指しながら、設計業務の基礎を身につけます。

2.中堅キャリア(設計担当~リーダー)

設計担当者としてプロジェクトを任されるようになります。

クライアントとの打ち合わせや、プランニング・デザイン検討を主導。

他分野(構造・設備設計、施工者)連携や調整も増え、コミュニケーションが重要になります。

一級建築士資格取得後は、より大規模な案件や公共施設なども担当可能になります。

設計事務所やゼネコンで昇進し、プロジェクトリーダーやチームリーダーへステップアップしていきます。

3.上級キャリア(マネージャー・独立)

プロジェクトマネージャーやデザインディレクターとして全体を統括します。

複数のプロジェクト管理、若手設計者の育成、組織運営なども担当します。

独立して自分の設計事務所を開業する道もあり、自由度の高いキャリア設計が可能です。

独立後は、設計だけでなく営業や経営も担う必要があるため、幅広いスキルが求められます。

4.その他のキャリアパス

大手ゼネコンやハウスメーカーへの転職

大規模プロジェクトや安定した待遇を求めて転職するケースも多いです。

研究・開発職や教育職への転身

大学や専門学校で建築教育に携わる、建築関連の研究開発職に進む道もあります。

意匠設計者は、大志を抱いて、建築家を目指せ!

意匠設計職を目指している皆さんなら、目標とする建築家が設計した建築作品に触れたり、講演を聞いたりして、「いつかは自分も建築家になりたい」と思ったことがあるでしょう。夢で終わらせることなく、ぜひ将来は建築家を目指していただきたいと思います!

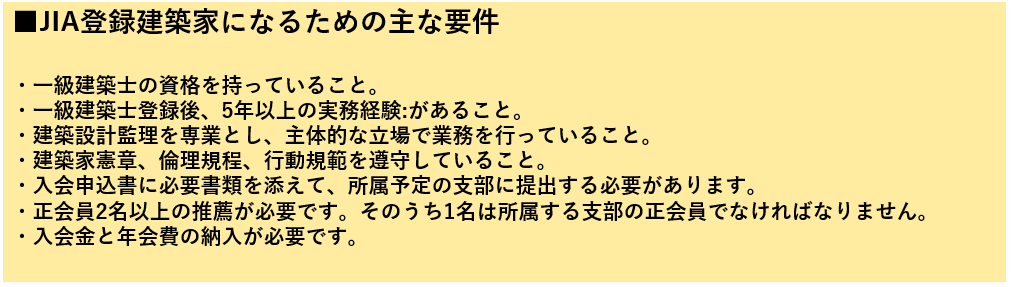

公益社団法人日本建築家協会(JIA)では、登録建築家になる要件を下記の通り定めています。

ここでは、JIAが定める「建築家の職能」について紹介します。

1.建築家はどんな仕事をする人?

建築家は、建物の設計や監理だけでなく、建築に関する幅広い専門的サービスを提供する職業です。医師や弁護士と同じく、社会に対して高度な専門性と公共性を持つ「プロフェッショナル」として認められています。

2.建築家に求められる資質と役割

建築家は、専門的な教育・訓練・試験を経て資格を取得し、社会に対してその能力を証明します。資格を持つだけでなく、倫理規定の遵守や継続的な自己研鑽(学び続ける姿勢)が求められます。

3.建築家の職能の原則(国際基準より)

・専門性(Expertise):

教育・訓練・経験を通じて培われた知識と技能を持つ。

・自律性(Autonomy):

専門知識に基づき、客観的で専門的な助言をクライアントや社会に提供する。

・委任(Commitment):

クライアントや社会の代理として、偏りのない判断とサービスを行う。

・責任(Accountability):

自らの仕事が社会や環境に与える影響に責任を持つ。

4.建築家の多様な役割

建築家は「設計者」だけでなく、法律コンサルタント、財務アドバイザー、演出家、現場監督、環境問題の専門家、そして建物の一生のパートナーとして、建築に関わる様々な役割を担っています。

5.建築家に期待されること

建築家は、依頼者や社会の期待に応え、美しく快適な環境を創造し、人間の幸せに寄与することが使命です。

社会的責任、専門家としての資質、自由と独立の立場、利他主義、職能団体への参加などが重要なポイントです。

まとめ

本記事では、意匠設計の仕事内容や適性、やりがいや、向いている人のポイントなどについて解説しました。

意匠設計は、建築の「美しさ」と「使いやすさ」を両立させる、専門性が高く、やりがいにあふれた仕事です。多様な人と協働し、自分のアイデアやデザインを建築作品として世に残せる点が最大の魅力ですが、一方で大きな責任や忙しさも伴う仕事です。

建築やデザインに情熱を持ち、粘り強く学び続けられる人には、ぜひ挑戦して欲しい仕事です。

意匠設計職になったなら、早期に一級建築士を取得して、多くの素敵な建築設計作品をご自身の名前で発表していって欲しいのです。そして、いつかは憧れの建築家や大学で学んだ恩師の先生方に続いて、あなた自身が建築家として、後進の教育や設計指導をしていただけたら大変嬉しく思うのです。

総合資格ナビは、意匠設計で活躍することを目指す皆さんの成功を応援しています!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)