【建設業の基礎知識】2025【4】建設業の循環型経済(サーキュラエコノミー)に向けた取組みについて

日建連(一般社団法人日本建設業連合会)の循環型社会への取組み

建設業は、国内全産業の約4割の資源を利用し、約2割の廃棄物を排出しています。

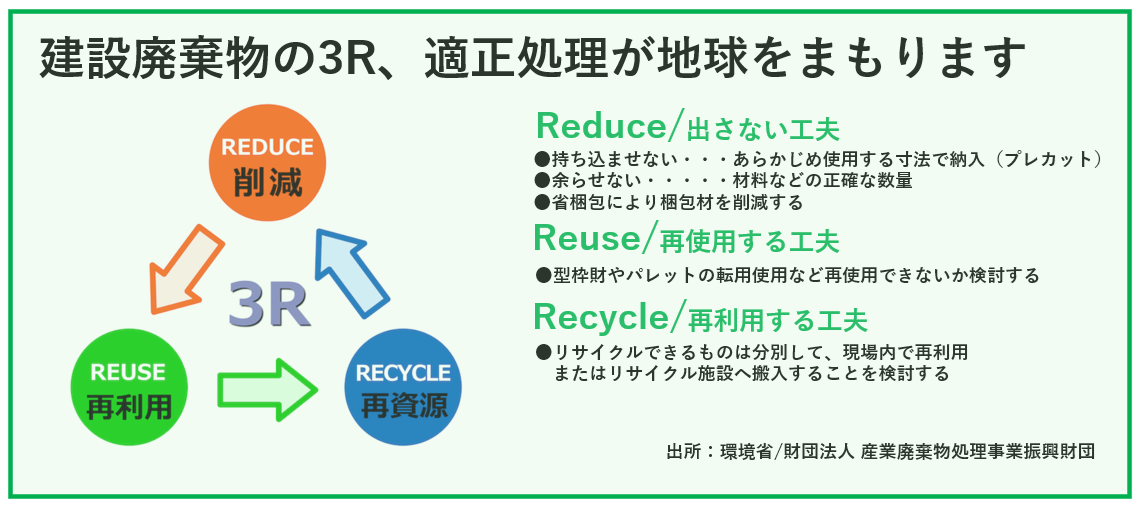

これらを削減するため、日建連は建設副産物対策として、資源の有効利用、建設廃棄物の3Rを長年にわたり推進し、その結果、最終処分量が大幅に減少するなど、一定の成果を上げてきました。

建設業界としては、適正処理ならびに循環型社会の実現に向け、さらなる建設廃棄物の削減とリサイクルを一層推進していきます。

建設業におけるサーキュラーエコノミーの取り組みとは?

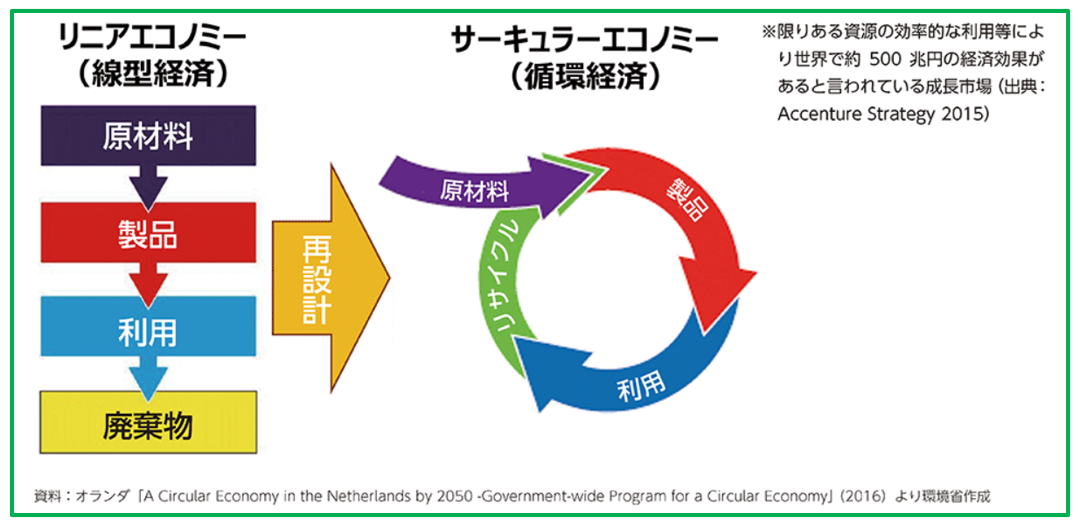

サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは、従来の「作る・使う・捨てる」という、リニアエコノミー(線形経済)から脱却し、資源を効率的に循環させることで、廃棄物を減らし、資源を最大限に活用する経済システムです。

建設業では、解体後の建材を再利用したり、設計段階から資源循環性を考慮したりするなど、様々な取り組みが広がっています.

■建設業におけるサーキュラーエコノミーへの具体的な取組み例

1.解体建材の再利用

解体によって発生する廃材(コンクリート・木材など)を、新築建物の什器や内装、外構に再利用することで、廃棄物を減らし、資源の無駄をなくします。

2.建材の品質管理とリサイクル

製品端材などを回収し、リサイクルまで適正処理することで、同じ製品へのリサイクルを可能にして、より質の高いリサイクルを実現します。

3.資材情報の共有

建設で使用する資材の情報を共有することで、CO2排出量を削減し、資源循環を促進します。

4.設計段階からの配慮

設計段階から、解体後のリサイクルや再利用を考慮した設計を行うことで、廃棄物の削減と資源の効率的な利用を実現します。

5.デジタルツインバースシステム

仮想空間と現実空間を共有し、身体感覚を伴った高い情報密度で現実と仮想空間の相互共有が可能なシステムを構築することで、設計や解体時の作業を効率化し、資源循環を促進します。

建設業におけるサーキュラーエコノミーのメリット

建設業におけるサーキュラーエコノミーのメリットは以下の通りです。

1.環境負荷の低減

廃棄物の削減や資源の効率的な利用により、環境負荷を低減します.

2.コスト削減

廃棄物処理費用の削減や、資源の再利用により、コストを削減します.

3.新たな価値創造

解体建材の再利用や、新たな材料の開発により、新たな価値を創造します.

4.持続可能な社会の実現

資源の循環と環境負荷の低減により、持続可能な社会の実現に貢献します.

日建連が建設副産物の対策として掲げている目標と達成状況

わが国では、建設副産物の対策となる「建設リサイクル」については、まず、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」(1991 年 4 月 26 日法律第 48 号)が制定され、次に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(2000 年 5 月 31 日法律第 104 号)が制定されています。

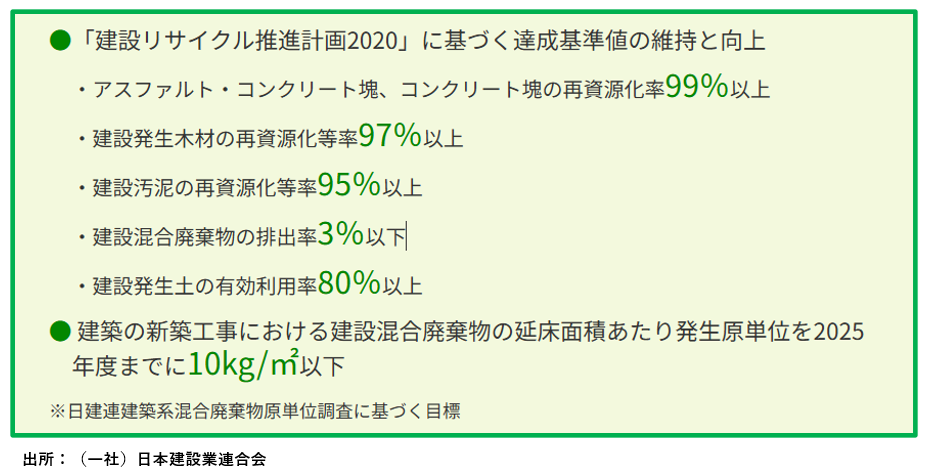

これらの法律に基づき、国土交通省は政策として「建設リサイクル推進計画」を1997年から開始して、以降、2002年、2008年、2014年、2020年と計画を更新してきました。「建設リサイクル推進計画2020」における2024年度達成基準値目標の数値は下記表の通りとなっています。

建設廃棄物のリサイクル率については、1990年代は約60%程度だったものが、2018年度は約97%となっており、1990 年代から2000 年代のリサイクル発展・成長期から、維持・安定期に入ってきたと考えられており、今後は、リサイクルの「質」の向上が重要な視点となると想定されるようになりました。

国土交通省は、このような背景を踏まえ、令和2年(2020年)9月30日、「建設リサイクル推進計画2020~「質」を重視するリサイクルへ~」を策定して公表しました。

「建設リサイクル推進計画2020」では、新規施策として、「廃プラスチックの分別・リサイクルの促進」、「リサイクル原則化ルールの改定」、「建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用」に取り組むことを決定し、これまで本省と地方で分かれていた計画を統廃合することになりました。

日建連でも現在はこの「建設リサイクル推進計画2020」に基づき、2024年度達成基準値目標を追いながら、2025年度以降も維持・向上につなげる取組みを継続しているところです。

建設業のサーキュラーエコノミー実現に必要なこと

1.企業間の連携

建設会社だけでなく、資材メーカーやリサイクル業者など、様々な企業が連携し、資源循環のサプライチェーンを構築することが重要です。

2.規制の整備

サーキュラーエコノミーを促進するためには、リサイクルや再利用に関する規制の整備が必要です。

3.社会の意識改革

サーキュラーエコノミーの意義を広く社会に周知し、国民の意識改革を促す必要があります。

建設業におけるサーキュラーエコノミーは、環境負荷の低減とコスト削減、持続可能な社会の実現に貢献する重要な取り組みです。

今後、より多くの企業がサーキュラーエコノミーに積極的に取り組み、循環型社会の実現を目指していくことが期待されています。

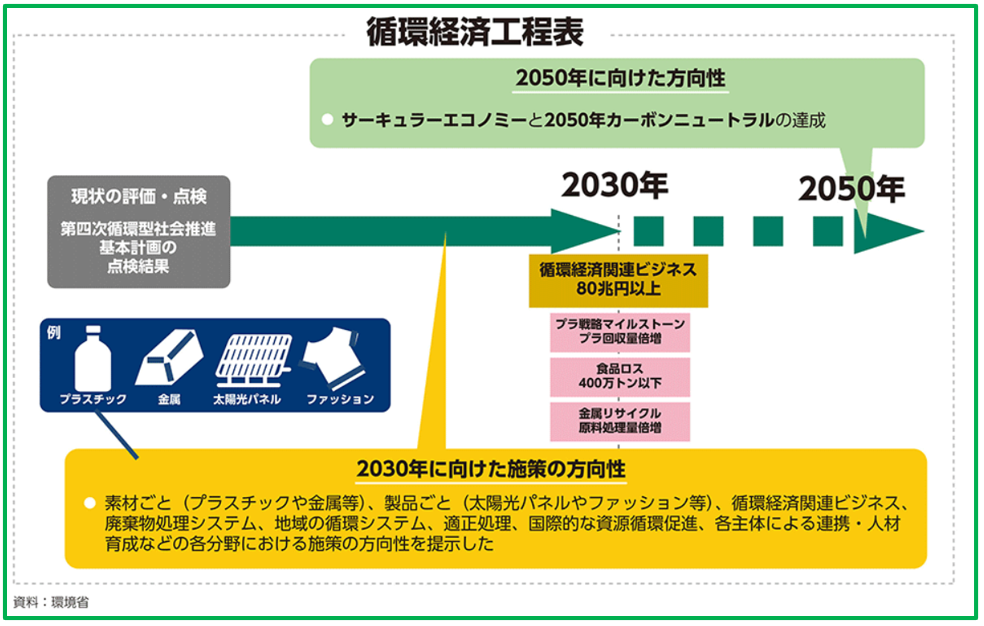

環境省が示す、2050年に向けた「循環経済工程表」

環境省では、2050年を見据えた目指すべき循環経済の方向性として、2022年に「循環経済工程表」を示しています。この工程表では、2050年カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーを同時に達成することを目指し、2030年までに素材ごと、製品ごとの方向性に沿った施策を進め、循環経済関連ビジネスの市場規模を、現在の約50 兆円から80 兆円以上にするという目標を掲げており、GXに向けた取組の一つと位置付けるとともに、あらゆる主体の取組推進に向けた環境整備を進めていくとしています。

循環経済の事例、建設業での取り組み

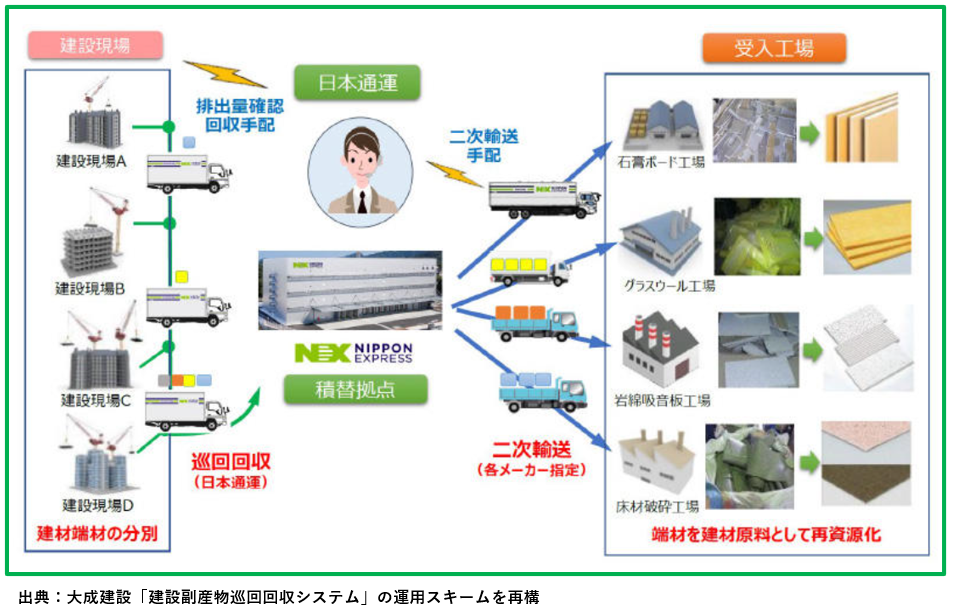

1.大成建設の建設副産物巡回回収システム

大成建設では2017年より、建設副産物の資源循環を目的に「建設副産物巡回回収システム」を現場で導入していました。そして2023年に日本通運と共同で運用スキームの再構築を行いました。

具体的には日本通運の専用回収容器「NRボックス」と物流ネットワークを活用することで、建材端材を効率的に回収して建材製造工場へ運搬する仕組みです。これにより、建設副産物から建材製品への資源循環が一層促進されます。

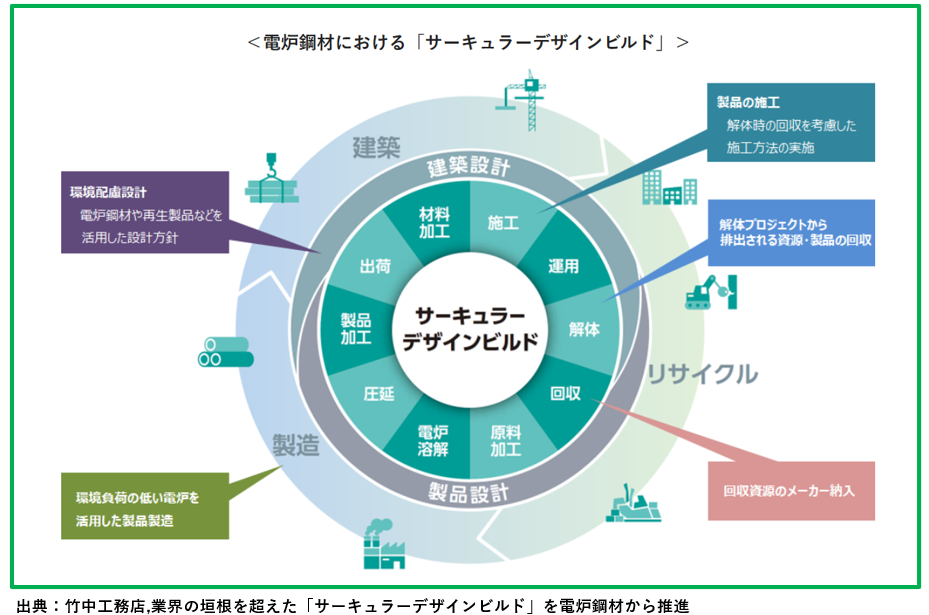

2.竹中工務店のサーキュラーデザインビルド

竹中工務店は巖本金属ら5社で連携して、電炉鋼材(鉄)を活用した「サーキュラーデザインビルド」の取り組みを2023年に開始しました。

鉄スクラップの回収・加工を担う製鋼原料加工会社・電炉鉄鋼メーカー・ゼネコンによる協業体制を構築し、業界の垣根を超えた循環サイクルの最適化を目指すのが特徴です。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)