【財務省】社会資本整備の議論で巻き起った「施工余力」論争について【業界情報】

2025年11月7日に開催された、財務省 財政制度等審議会 財政制度分科会において、社会資本整備の在り方が分析、展望されました。

建設業界団体や国交省はかねてより「施工余力は十分ある」と主張してきましたが、財務省は本会で異論を唱え、「建設業は他産業よりも厳しい人手不足」にあり、公共投資の増大が民間投資を圧迫するという趣旨で同省が懸念する「クラウディングアウト」を引き起こさないよう留意が必要だと改めて主張しました。

既に人手不足の影響が公共・民間のさまざまな事業の延期などにつながっているとする財務省見解について、「公共事業抑制政策」とみる批判的意見も一部で湧き起こっています。

本記事では、この財務省見解やその根拠、議論された本旨について解説します。

建設業4団体と国交省は9月に「施工余力十分」としていた

2025年9月11日、中野洋昌国交相(当時)と建設業界4団体のトップは、霞ヶ関で意見交換会を開き、官民協力で賃上げや生産性向上を継続する方針を確認し、「施工余力も十分ある」ことを確認しました。

団体側からは、物価高騰に対応した公共事業予算の確保や、第一次国土強靭化実施中期計画 初年度予算の早期編成を求める声が上がりました。各会長は、資材価格や人件費の高騰による受注環境の厳しさを指摘しつつも、「適正な価格と工期で発注されれば、公共、民間問わず、施工余力に問題はない」と強調しました。

中野国交相は順調な予算執行と業界の協力への期待を述べて会合を締めくくりました。

【解説】

国土交通省と建設団体との意見交換会は、定期的に開催されており、主な目的は「働き方改革」「担い手の確保・育成」「生産性向上」「賃上げ」など、建設業界が抱える課題について議論し、解決策を検討する重要な場です。

9月11日参加団体は、日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会の4団体です。

財務省が施工余力に疑念を示す根拠はどこにあるか?

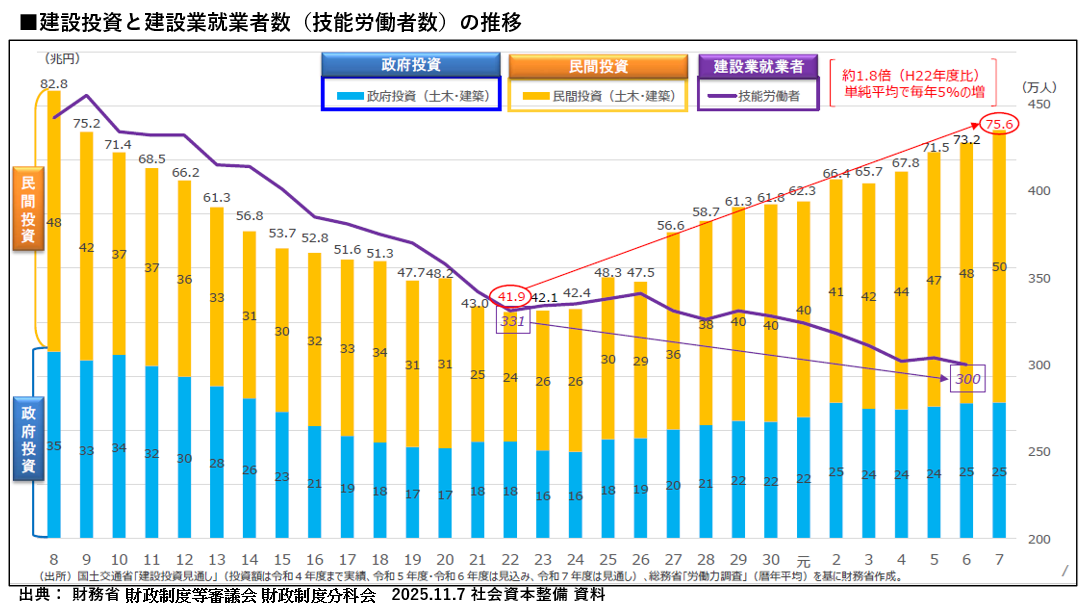

財務省が施工余力に疑念を示す根拠として挙げたデータの1つが「建設投資と建設業就業者数との関係」でした。

2025年度の建設投資見通しは75.6兆円で、2010年度の41.9兆円に対して、約1.8倍に増大しており、単純平均で年5%増大していますが、技能労働者数は331万人から300万人に減少しており、建設業の人手不足が深刻化しています。

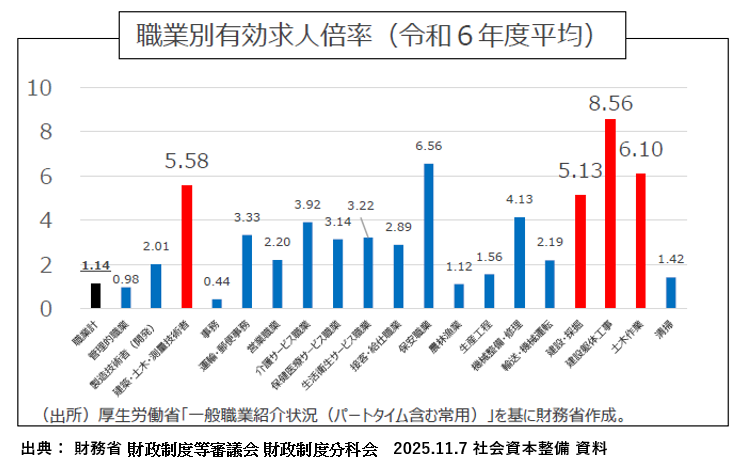

実際に2024年度の職業別有効求人倍率では、全体が1.14倍であるのに対して、建設躯体工事が8.56倍、土木作業が6.1倍と他産業を大きく上回っています。

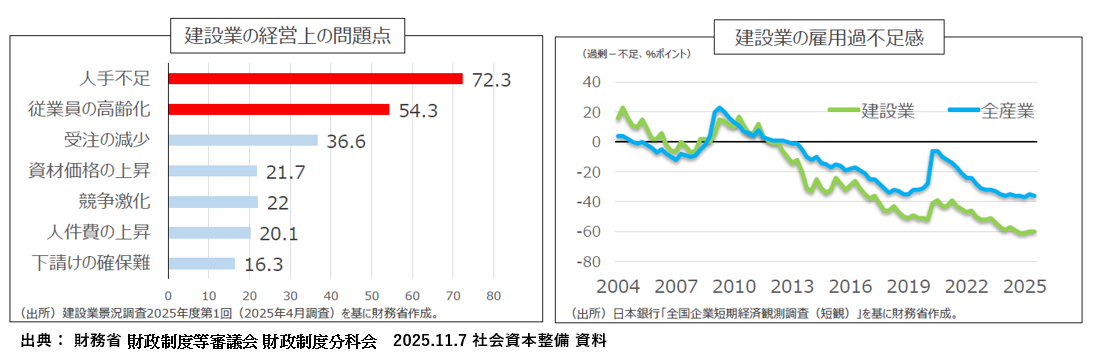

この現状を背景として、最も大きな経営上の問題点は「人手不足」であると72.3%の経営者が挙げており、続いて54.3%が「従業員の高齢化」を挙げています。

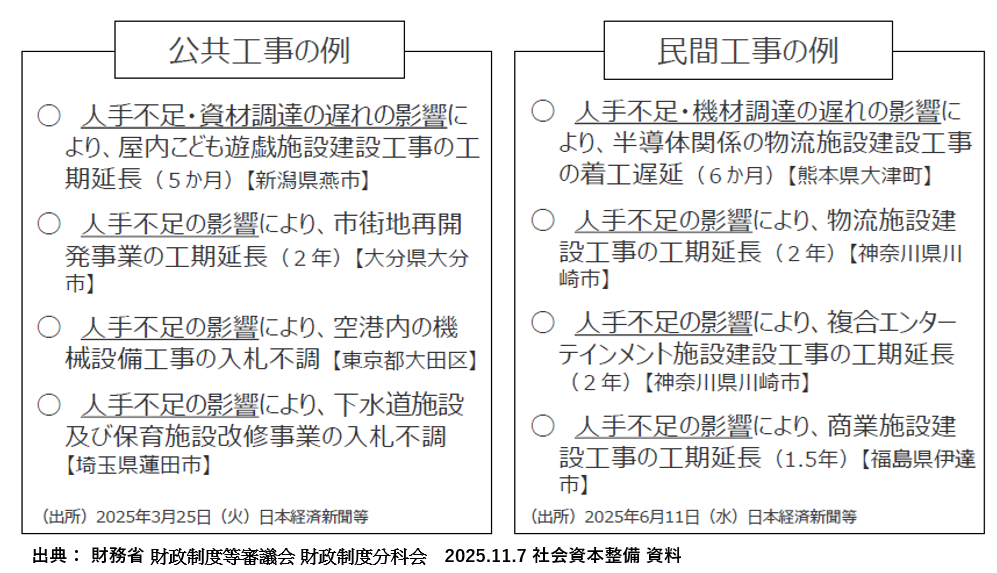

さらに、財務省は人手不足の影響などにより、工事の遅れが相次いでいるとして、公共工事では市街地再開発事業(大分市)の工期2年延長など4例を、民間工事では物流施設建設(川崎市)の工期2年延長、商業施設建設(福島県伊達市)の工期1年半延長など4例を挙げました。

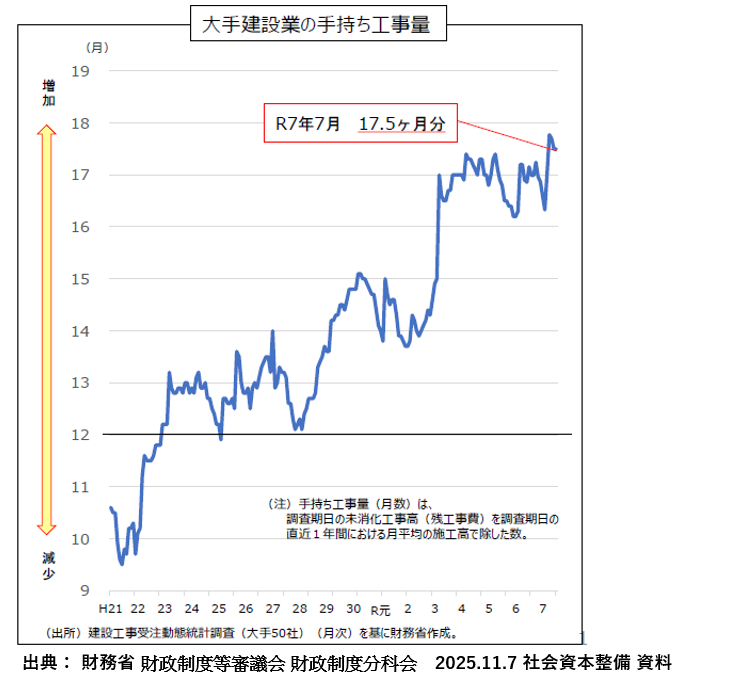

また「未消化の工事」が増大していることについて、大手建設業50社の手持ち工事量を示し、手持ち工事量が2021年に急増して以降、17カ月程度で推移し、2025年7月現在は17.5カ月分となることを示しました。これは現状ペースで進行すれば、全工事を消化するのに17.5カ月必要であることを意味しています。

財務省はこれらのデータを基に、国交省、建設団体などの「施工余力は十分」とする見解を否定し、公共工事が過度に増大することによる施工余力の逼迫で、民間工事や災害対応に支障が出るクラウディングアウトを起こさないよう留意すべきだと指摘したことになります。

建設業界などのこれまでの反応について

現段階で財務省の指摘に対して、国土交通省や建設業主要4団体が直ちに反証をしている状況は観測していません。但し、以前より、建設業の人手不足は20年以上続いた公共事業抑制政策の結果によるとの主張があり、また9月の意見交換会では、「公共は土木、民間は建築が中心ですみ分けがされているため、クラウディングアウトは起こらない」という主張が述べられていました。

国交省や4団体は、深刻な人手不足を十分認識しており、賃上げや働き方改革、生産性向上を重要課題としているなかで、インフラ老朽化対策となる、第一次国土強靭化実施中期計画の開始にあたり、資材価格高騰や適切な工期を考慮した公共事業予算の確保と、初年度予算早期編成を求める動きであったため、出鼻をくじかれてしまった感は否めません。

財務省 財政制度等審議会での議論、本旨は?

財政制度等審議会とは、国の財政に関する諮問機関であり、11月の財政制度分科会では、「社会資本整備のあり方」が議論される中で、建設業界の施工余力が問題視されました。

その根拠は財政健全化を目指す財務省が、公共事業費抑制を図るために提示している面もありますが、同時に事態を打開するため、生産性向上に向けた取り組みの実効性向上を図るべきと主張しています。

国交省が進めるi-Construction2.0の2040年度までに建設現場の生産性を2023年度比で1.5倍向上させる目標を達成するには、年2.4%程度の生産性向上が必要であり、新技術の開発支援や、地方自治体においても新技術を活用できるような環境整備などに取組み、実効性を高めていくとともに、公共事業関係費も生産性向上の目標を織り込んだ水準としていくべきとしているのです。

つまり従来通りの「公共事業抑制政策」や予算削減のみを前提とする対立ではなく、「生活を守る」ための経済・物価高対策と「成長をつくる」ための戦略的投資を、主たる政策として掲げる高市政権や片山さつき 財務大臣のもとで新たな「社会資本整備のあり方」として議論されたものと解釈するのが妥当ではないかと思われます。高市政権では国交相も自民党の金子恭之大臣に変わっており、改革の機運が高まることは十分想定できます。今後の展開は期待して見守る必要があると感じ、本記事で解説しました。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)