建設コンサルタントが進める自動設計の現在 第2回【業界研究】

国土交通省が公表したi-Consuruction2.0は、建設現場のあらゆる生産プロセスのオートメーション化に取り組み、2040年までに建設現場の省人化を少なくとも3割にすることを目標としています。

i-Consuruction2.0実現の鍵を握るBIM/CIMは2023年4月から原則適用が始まっていますが、従来はBIM/CIMデータ作成に多くの作業時間や費用、手間がかかってしまうなど、非効率面が報告されてきました。

前記事では、その解決策として、パラメトリックモデルを活用した自動設計システムを開発して運用することで大幅な時間短縮を実現した、パシフィックコンサルタンツの事例を紹介しました。

本記事ではシリーズ第2回として、八千代エンジニヤリングが取組む自動設計システムについて紹介します。

八千代エンジニヤリングが遥かに早く3D設計を導入した理由

日本の土木分野で3次元設計の導入が進み始めたのは、2012年後半に国土交通省がCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)試行プロジェクトを始めた2012年度後半からでした。その後、2016年度からi-Consuruction施策が始まりました。

i-Consuructionは、3Dモデルによって土木構造物の調査・設計を行うCIMと、3Dモデルによって施工を行い、維持管理までを連携させるワークフロー等によって、2025年までに建設業の労働生産性を20%向上させるプロジェクトでしたが、八千代エンジニヤリングは、これら国の動きよりはるかに早く、2005年度にオートデスク社の土木用3次元CADを導入して3D設計を開始しています。

2019には約 800 人の技術者の 4 割に当たる 380 ライセンスの BIM/CIM ソリューションを導入し、様々な分野の技術者が自ら3D 設計に取り組みを開始し、積極的にBIM/CIM活用に舵を切りました。

日本を代表する大手建設コンサルタント八千代エンジニヤリングが、国に先駆けてBIM/CIM活用戦略に取り組んできた理由には、次のようなポイントがありました。

1.生産性向上と環境の両立

BIM/CIMは設計だけではなく、3Dモデルを環境解析に使うことができ、社会インフラが周辺地域に与える影響を最小限にすることができます。

2.維持管理のデータベースとして活用

構造物をデジタルツインとして構築して、点検や維持管理の履歴を管理することで、維持管理の効率化や自動化につなげられる。

3.グローバル化への対応

海外プロジェクト増加に伴い、国際標準化が進むBIM/CIMモデルで、スムースにデータ交換を行うことができる。

4.情報公開への対応

調査・設計内容をBIM/CIMを使ってプレゼンテーションすると、専門家以外にもわかりやすく、地域住民に理解や協力が得られやすい。

5.効率的な人材育成

2D図面から立体形状を把握するには熟練が必要でしたが、最初から3D設計を進めることを通じて、短期間でエンジニアを育成することが可能となった。

八千代エンジニヤリングでは上記のような「5つの理由」を背景に、まず技術者自身がBIM/CIMを活用することに取り組み、2014年夏にはオートデスクのBIMソフトRevitを導入し、特に若手チームにBIM仮想コンペ「Build Live Japan2014」、「Build Live Japan2015」に連続挑戦させて入賞成果をあげるなど、積極活用を促進してきたのでした。

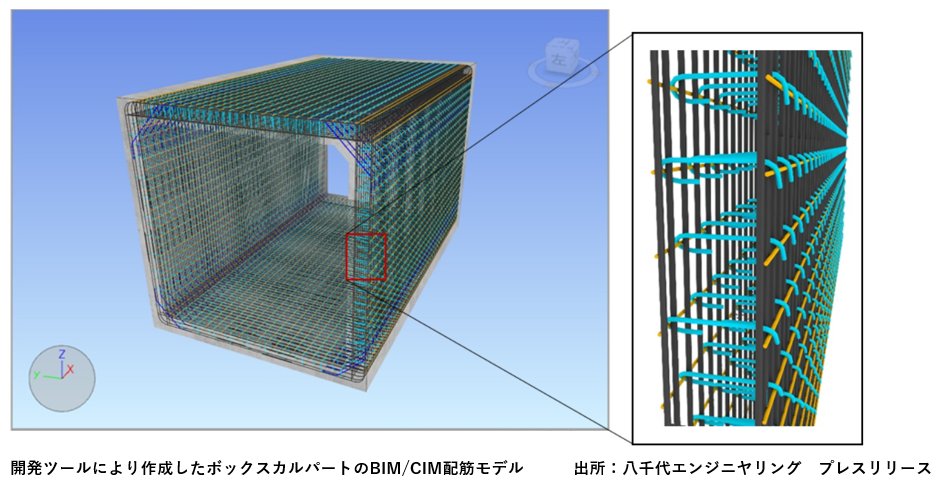

ボックスカルバートのBIM/CIM配筋モデル自動生成ツールを開発

2022年9月、八千代エンジニヤリングは大林組、建設技術研究所と共同で、設計者が意図する条件で設定されたパラメータの入力により、ボックスカルバートのBIM/CIM配筋モデルを自動で生成し、設計から維持管理まで確実な情報連携ができるツールを開発しました。

ボックスカルバートとは、主に地中に埋設され、水路や通信線などの収容に使われる箱型のコンクリート構造物のことです。

この自動生成ツールでは、躯体形状・鉄筋径・端部形状・かぶり・間隔などの必要最低限のパラメータを入力することにより、3次元CADを操作することなくBIM/CIMモデル(構造物モデルと配筋モデル)が自動生成され、既存の3次元CADでの作成と比較して所要時間を10分の1以下に短縮し、大幅な省力化を実現しました。

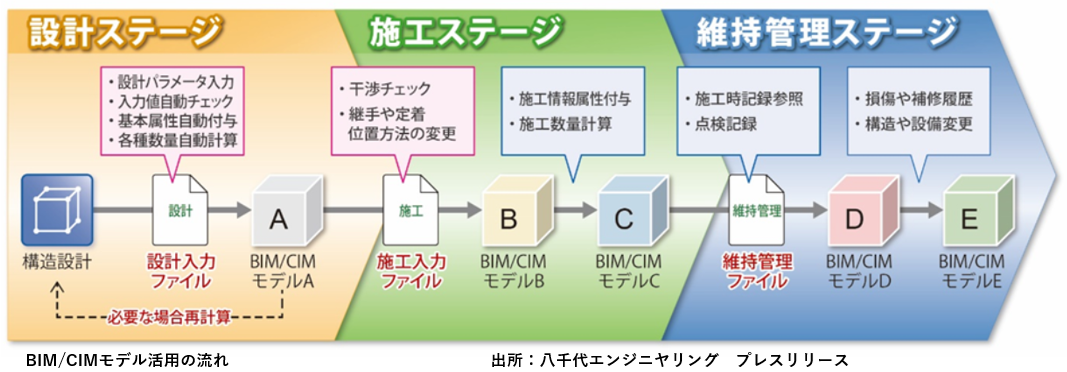

さらに、このBIM/CIMモデルのデータを引き継いだ施工者が、現場条件の変更に応じて「施工入力ファイル」に配筋パラメータを入力し、BIM/CIMモデルの修正を行うと、設計から施工、維持管理の各段階でモデルの作成・修正作業が省力化され、設計条件や留意事項などを設計段階から施工段階へ確実に引き継ぐことができるようになったのです。

こうして設計・施工・維持管理の各ステージに通じる、BIM/CIM活用のワークフローが確立しました。

トンネル坑口設計の自動化プログラムを開発

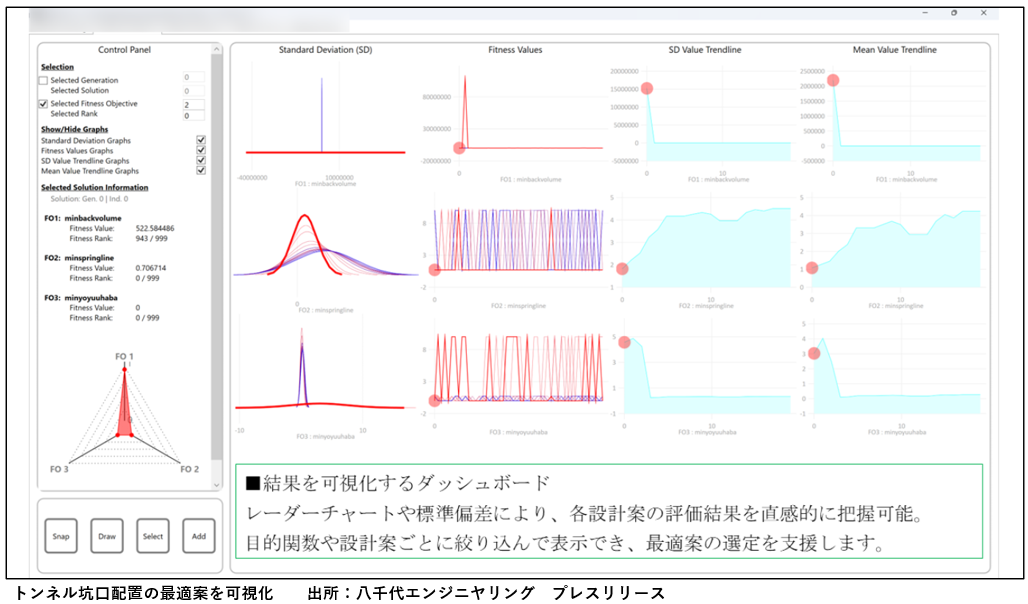

2025年7月18日、八千代エンジニヤリングは、ONESTRUCTION株式会社(鳥取市)と共同で、Generative Designを活用したトンネル坑口設計の自動化プログラムを開発しました。

トンネル設計では、出入口となる坑口の配置検討が施工計画の全体に大きく影響する重要なプロセスとなります。その検討と決定には、地形や地質、周辺環境、施工条件など多様な要素が複雑に関係するため、高度な技術的視点が不可欠ですが、本プログラムではこうした視点を形式知として取り込み、トンネル坑口位置の最適化配置を自動化し、設計業務の負担軽減と精度向上を図り、設計プロセスの効率化を推進します。

トンネル坑口設計では、1,000通りもの配置案をわずか80分で生成・比較することが可能となり、従来に比べ大幅な時間短縮を実現します。

■Generative Design(ジェネレーティブデザイン)とは

Generative Designとは、コンピュータに設計の条件を入力することで自動的に複数の設計案を生成する技術です。ユーザーはシステムが算出した多様な選択肢から、条件に合う最適な案を選択できるようになります。従来の手法では考慮・検討しきれなかった多くの可能性を短時間で探索できることが大きな特徴です。

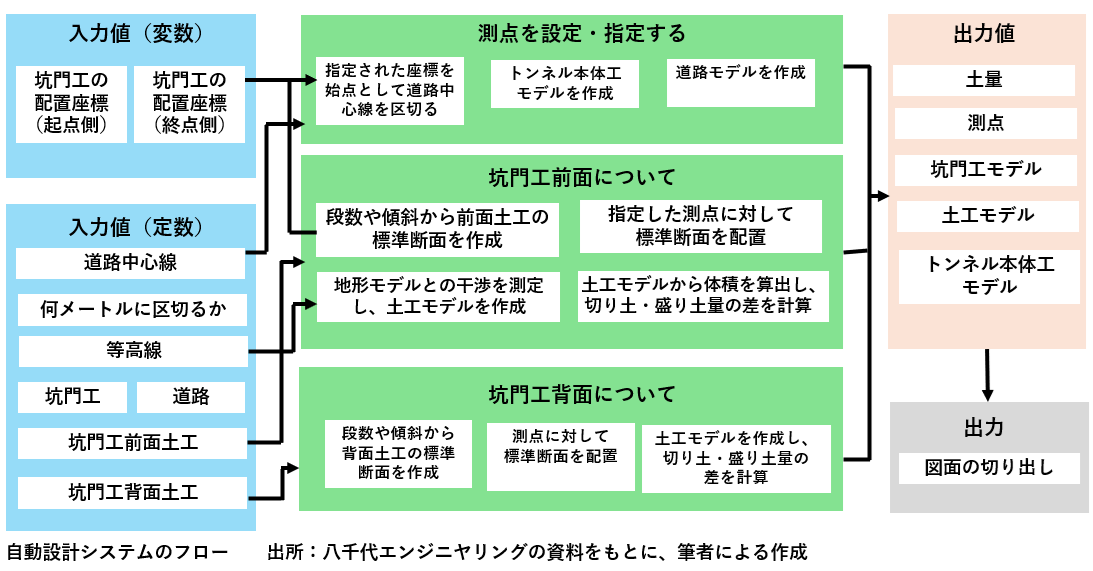

トンネル坑口設計における、自動設計システムのフローは下図の通りです。

設計条件として入力する値は、熟練技術者の暗黙知を抽出したものです。ベテラン技術者が検討、設計する際に、各プロセスでどのような基準で判断しているかをヒアリングして、言語化してプログラムに組み込み、本システムを通して、従来は長期間の実務経験を必要としてきた技術継承が可能となっています。

まとめ

2024年4月に策定されたi-Construction2.0では、2040年度までに、建設現場において、少なくとも省人化3割、すなわち生産性1.5倍の生産性向上を実現していくことを目標としており、3本柱として、「施工のオートメーション」、「データ連携のオートメーション」、「施工管理のオートメーション」を進めていくものとしています。

このことから自動施工や遠隔施工に目が向きがちなi-Construction2.0ですが、その実現の鍵を握るのは「設計段階からのBIM/CIM活用」です。

BIM/CIM活用に先駆的に取り組んできた八千代エンジニヤリングでは、開発した自動設計システムの実業務適用により、従来は1~2週間かかっていた設計作業が1日に短縮できるとしており、大幅な作業時間短縮の成果で、最適な設計内容を検討する時間をさらに増やすことができるとしています。

八千代エンジニヤリングでは、本自動設計システムを、今後はトンネル坑口設計にとどまらず、その適用範囲をさらに広げていく方針で、これにより設計業務の高速化と精度向上の両立を図り、確かな技術の社会実装に取り組んでいくとしています。

このように、日本の設計技術が国際標準のBIM/CIM活用に置き換わっていくことで、グローバル市場における競争力が上がり、さらなる発展が期待されます。

■本記事構成にあたり下記3記事を参考にしました。

1.「技術者自身が 3D 設計しなければ、 アイデアは生まれない」 八千代エンジニヤリングが BIM/CIM に 取り組む 5 つの理由(八千代エンジニヤリング)

2.ボックスカルバートのBIM/CIM配筋モデル自動生成ツールを開発(八千代エンジニヤリング)

3.Generative Designを活用したトンネル坑口設計の自動化プログラムを開発(八千代エンジニアリング)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)