2025年度版!!道路舗装工事業の動向と決算・売上情報【建設知識 土木編】

本記事では道路舗装工事業界の動向や主要企業の2024年度決算をもとに情報をまとめています。

舗装工事業界の2024年動向

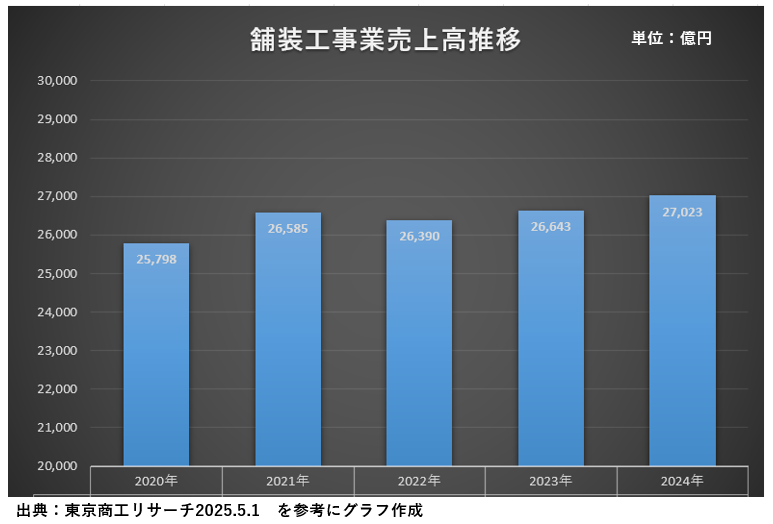

東京商工リサーチ(TSR)によると、舗装工事をメインとする全国の建設会社3,071社の2024年業績は、売上高が2兆7023億円(前年比1.4%増)と微増に留まるも、利益は1036億円(前年比19.3%増)と前年から大きく回復して増収増益となりました。

2023年度は人件費や資材費高騰の影響から利益が868億円と減少していましたが、2024年度になり価格転嫁が進んだものと思われます。

但し、実額ではコロナ禍の影響を受けた2020~2022年度を下回っていることがわかります。

全国の舗装工事業3,071社のうち、売上高100億円以上の企業は24社で全体の0.7%に過ぎませんが、売上合計は1兆4796億円と全体の54.7%を占めており、一方で、売上高5億円未満の中小・零細企業は2361社で全体の約8割を占めるものの、その売上合計は4166億円と全体の15.4%に過ぎません。

このことから、舗装工事業界は典型的なピラミッド構造であるといってよいでしょう。

東京商工リサーチ(TSR)の調査結果では、2024年に増収結果となった企業が1582社(構成費51.5%)と過半を超え、2465社(同80.2%)が黒字であったとのことです。

舗装工事は公共事業に依存しており、2014年度以降は年間約6兆円の発注が続いてきましたが、2025年1月には埼玉県八潮市で道路陥没事故が起こり、インフラ老朽化対策の重要性が再認識されるようになりました。

当面はインフラ再整備で舗装工事の需要が尽きない状況ですが、業界では人手不足や資材高騰、アスファルト合材製造の減産などの課題が大きく報じられるようになっています。

道路舗装会社の2024年度決算業績

道路舗装各社の2024年度決算業績を調査して、下図の通り一覧表としました。

上場企業は決算短信、非上場企業は有価証券報告書により、日刊建設通信新聞社が掲載した売上高等の数値も参考として照合しています。

道路舗装11社のうち9社は売上高が増加しており、道路の老朽化対策として整備工事が順調に積みあがってきたことが背景にあります。

2025年6月6日に閣議決定された「第1次国土強靭化実施中期計画」では、2026年から2030年までのインフラ老朽化に対する目標数値が設定されました。

国土交通省は道路施設の老朽化対策として、国と地方公共団体が管理する道路で緊急または早期に対策を講ずべき橋梁の修繕措置(完了)率を、2023年度時点の55%から2030年度までに80%、2051年度までに100%に向上させることを目指していくことになり、予防保全として政府の公共投資やNEXCOの高速道路リニューアル工事などが引き続き堅調に推移していくことが見込まれています。

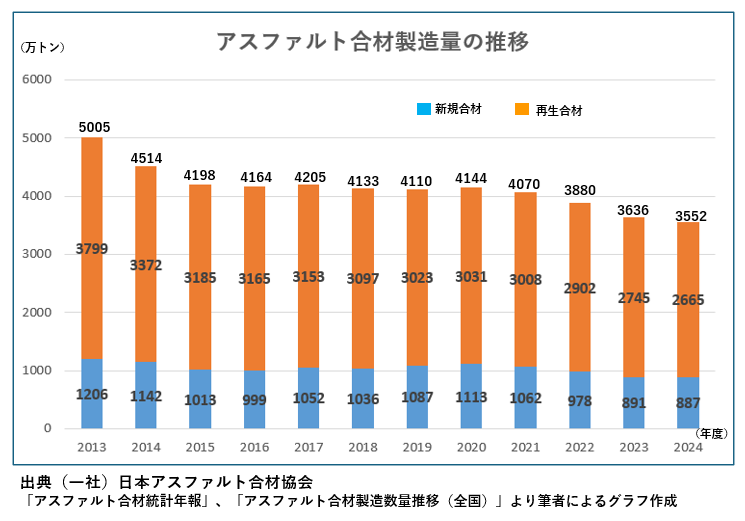

製造販売分野では、資材価格高騰が続いていますが、2024年度は価格転嫁が進んできました。但し、アスファルト合材の出荷数量は減少傾向が続いており、原油価格高騰に伴い、収益確保にはさらなる販売価格の適正化や製造コスト見直しが求められています。

一般社団法人日本アスファルト合材協会の調査結果によると、2024年度のアスファルト合材製造量(会員合計)は、前年度比2.3%減の3552万トンで4年連続の減少となりました。(下グラフ)

舗装工事業界の展望

舗装工事業界は、老朽インフラ再整備などの継続的な需要がある一方で、資材高騰や人手不足、環境対応などの課題に直面しています。これに対して、ICT活用や新工法の開発が対策となり、またM&Aなど業界再編が進められています。

1.老朽化対策と予防保全への移行

日本の道路インフラは高度経済成長期に整備されたものが多く、今後は損傷が進む前に早めに補修する予防保全が国や自治体で進められます。点検から補修計画まで一貫した技術コンサルティング業務も拡大する見通しです。

2.DX・ICTを活用した生産性向上

道路巡視による点検は、車載カメラの映像データからAI活用により、路面の穴やひび割れなどを自動検出する技術に置き換えられていくでしょう。

3Dレーザースキャナーによる測量や、施工管理のデジタル化が進み、工期短縮や精度の向上など生産性向上が期待されます。

3.脱炭素社会に対応した材料・技術開発

原油価格の変動や脱炭素の動きを受け、アスファルトに代替する「環境配慮型舗装材」の開発が進んでいます。

具体的には、高炉スラグや廃プラスチックを活用したリサイクル骨材や、ヒートアイランド現象を抑制する保水性舗装や遮熱性舗装の適用です。低炭素アスファルト合材の技術開発も進められています。

4.業界再編と経営基盤の強化

近年はエネオスグループによるNIPPO買収や、前田建設工業、前田道路、前田製作所の経営統合と持ち株会社インフロニア・ホールディングスの設立、清水建設による日本道路の完全子会社化など、舗装工事業界では業界大手のM&Aが続いています。

今後は中小企業も、経営統合を通じて技術力と基盤強化を目指す動きが広がることが予測されます。資材費高騰や厳しい競争環境の中で、利益率を重視した経営への転換が求められているためです。

5.新たな需要の創出

EVの普及に向けた走行中給電技術の開発・実証や、新たな交通機能に対応する道路整備需要が生まれます。また、舗装技術を活かして建築事業や不動産事業、土壌浄化事業など、周辺領域へと事業を拡大する動きも見られます。

まとめ

2025年4月11日、国土交通省はNIPPOと鹿島道路の舗装材偽装に対し、最大4カ月の指名停止処分を行いました。再生骨材を使いながら新規骨材として出荷していたことが原因です。

その後の全国調査で誤使用が判明した日本道路にも、関東地方整備局が1カ月の指名停止処分を実施しています。

従来は高速道路など舗装に耐久性が求められる工事では、新規骨材を指定して発注されることが多かったのですが、舗装工事業界では資材価格上昇や生産効率化の必要性から再生材の利用が進み、2024年度は製造量の75%を再生材が占めるようになっています。今後は舗装材の品質や耐久性向上に加えて、環境負荷低減や施工性向上などを目指した技術開発が求められています。

総合資格ナビでは、2024年12月に、「特集【10】都市交通インフラの要「道路を築く!」道路舗装会社、土木技術職の基礎知識【建設知識 土木編】」という記事を掲載しています。

業界の仕事や大手企業各社の特徴も掲載しておりますので、前記事未読で業界に興味がある方は、ぜひ 「こちら」 からご一読ください。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)