【建設業の基礎知識2025】特集【8】日本の建設ロボット開発が加速する!

日本では、少子高齢化による人手不足の深刻化と生産性向上の必要性から、建設現場でのロボット活用が急速に進んでいます。特に大手ゼネコンが開発を主導しており、多様な作業に対応するロボットが実用化されています。

本記事では、2025年10月末の最新ニュースも交えながら、日本の建設ロボットの研究開発状況について紹介します。

日本の建設ロボット導入の背景

建設業における人材不足の現状と予測

少子高齢化による生産年齢人口の減少と、団塊の世代の退職が重なり、2025年には、建設業で人材不足が深刻化すると予測されてきました。この2025年問題の解決策として、労働環境の改善、IT・DXの導入による効率化と省人化、多様な人材の確保、技術継承と適切な工期設定を組み合わせた多角的なアプローチが求められるようになりました。

具体的には、時間外労働の縮減やテレワーク・フレックスタイム制などの柔軟な働き方の導入、高齢者の継続雇用と技術継承、外国人労働者の積極的な活用、BIMや施工管理アプリなどのデジタルツールの導入、そして適切な工期設定などが挙げられ、建設業では、時期を前倒して解決策に取り組み、現在進行形で改善を続けているところです。

建設業が生産において抱える問題点

建設業は、現地一品生産を基本としており、他の製造業と比較して、労働生産性が低いという問題があります。また開発現場や災害現場では、高所作業など危険で過酷な環境で人が作業を進めなければならない場面も多く、ロボット導入による生産性や安全性の解決は早い段階から検討されてきました。

ロボット開発の障壁となるのは、開発予算が多大になることと、工種が多く、現場環境もそれぞれ異なるため、汎用性が確保しにくい点がありました。

国土交通省が推進するi-Construction

国土交通省は、建設現場の生産性向上を目指す取り組みとして、2015年12月にi-Constructionの導入を公表し、2016年4月より本格的にスタートしました。

i-Constructionは、測量から設計、施工、検査、維持管理までの建設プロセス全体にICT(情報通信技術)を導入して生産性を向上させる取り組みでしたが、社会情勢の変化やAIなどデジタル技術の進展を受け、2024年度にi-Construction 2.0へアップデートしました。

i-Construction2.0が掲げる目標では、2040年度までに建設現場の省人化率を3割、生産性を1.5倍とするとし、3本柱として、「施工のオートメーション」、「データ連携のオートメーション」、「施工管理のオートメーション」を進めていくものとしています。

背景として、2045年には、建設技能者が2020年の約半分まで減少するとの予測があり、建設ロボットによる省人化や施工の自動化も急務とされていることがあります。

建設RXコンソーシアムの概要

建設RXコンソーシアムは、建設現場におけるさらなる高効率化や省人化を目指し、建設業界全体の生産性および魅力向上を推進するために、施工段階で必要となる、ロボット技術やIoT関連アプリケーションにおける技術連携を相互に公平な立場で進めることを目的とし、この目的を達成するために、技術の共同開発や既開発技術の相互利用を推進するために設立された民間団体です。

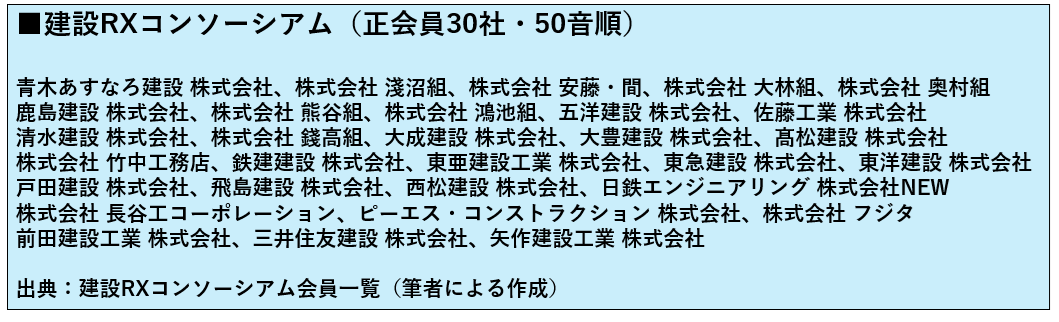

その設立は2021年9月で、ゼネコン16社により発足し、大手ゼネコン5社(鹿島建設、竹中工務店、清水建設、大林組、大成建設)が幹事会社を務めています。

発足後は多くの企業が賛同し、現在では総合建設業を中心に正会員が30社となったほか、技術開発企業や専門工事業者、建機レンタル企業などが協力会員として漸次参画しており、2025年11月5日現在で282社となっています。

建設RXコンソーシアムは、ロボットやIoTアプリなどの技術開発を共同で実施し、研究開発費の削減、リスクの分散、開発期間の短縮を図ることを通じて、建設業の生産性を包括的に向上させ、働きがいや待遇の改善を目指しています。

基本方針は、健全な競争を阻害しないよう、相互に活用可能な汎用技術は協力領域とし、その活用法は競争領域と明確に区別して活動するものとしています。

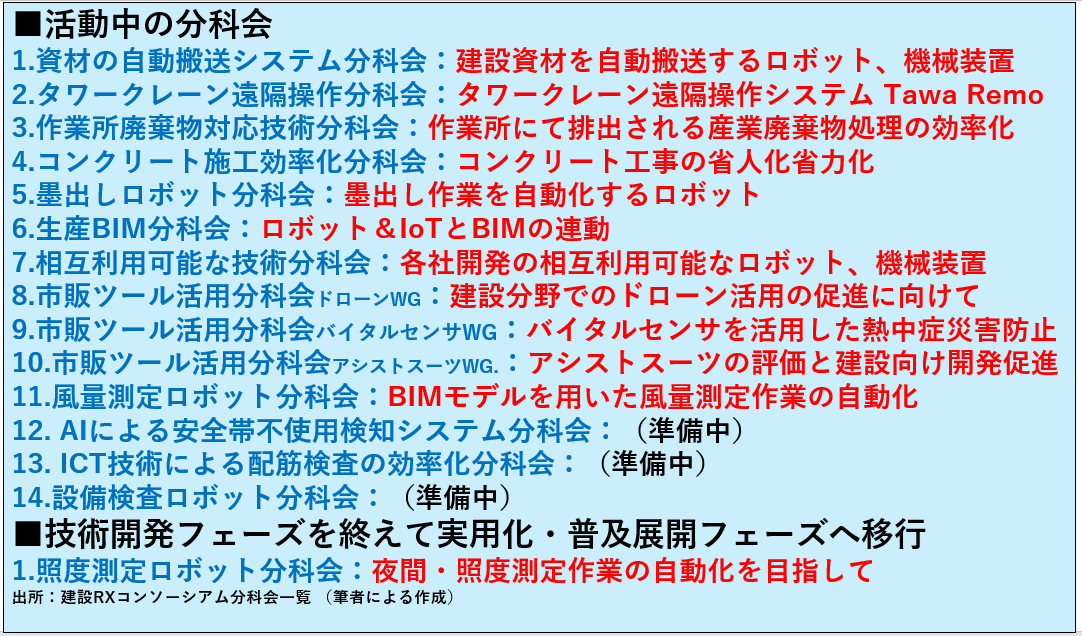

さまざまな技術開発や実証試験を共同で進めていくため、複数の分科会を立ち上げて推進しています。2025年11月5日現在、下表の通り15の分科会があり、各企業が開発状況や成果を共有しています。

建設RXコンソーシアムでは、取り組んでいる建設ロボットなどの開発を評価会や展示会などの活動で発表しており、研究開発から得られた成果などの最新情報も団体サイトなどを通じて随時紹介しています。

2025年11月25日、26日には、品川インターシティホールで、「建設RX コンソーシアム Exhibition2025 イベント」を開催します。

ゼネコン4社が共同でソフト標準化を活用した建設ロボット研究開発へ

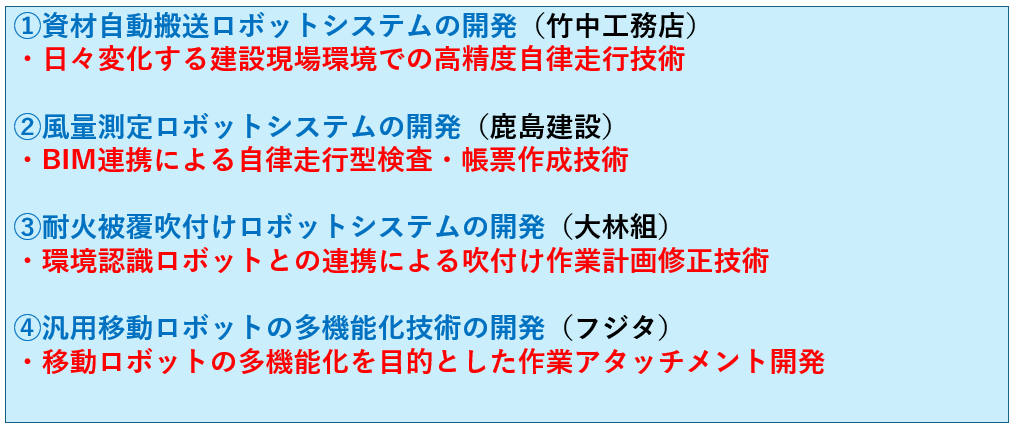

2025年10月30日、竹中工務店、鹿島建設、大林組、フジタの4社は、建設RXコンソーシアムの活動を通じて、4社の共同提案体により、ソフトウェアの標準化技術を活用した建設ロボットシステムの研究開発に着手したことを公表しました。

建設業界では、技能労働者の高齢化や新規入職者の減少により深刻な労働力不足が課題となっています。また、従来の建設ロボット開発は、個別用途に特化したハードとソフトが一体化されたシステムが主流で、開発した技術を他のロボットに転用できないなど汎用性が低く、多様なロボットシステムを効率的に創出することが困難でした。

今回、4社が共同提案体を構成して進めていくのは、標準化されたモジュールを活用して、効率的に汎用的なロボット開発手法を確立していくことが目的です。

ゼネコン各社が4つの研究開発を推進する

4社は各社それぞれが、汎用的なSIモジュール※を組み込んだ4種のロボットシステムの研究開発を行い、システムの幅広い活用を実現します。

※汎用的なSIモジュールとは、ロボットを動かすために必要なソフトウェアモジュール(自己位置推定、経路計画、物体検知等のプログラム部品)であり、様々なロボットで共通して使えるように標準化されたものです。

研究開発の展望

この研究開発により、ロボットシステムの開発・運用コストの削減を目指しています。

また、NEDOの「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築」との連携により、より高性能なロボットシステムの効率的な実現を目指しています。

将来的には、開発される汎用的なSIモジュールを、建設分野のみならず他のサービス分野にも展開し、日本のロボティクス産業の国際競争力強化につなげていくことも狙いとしています。

本記事構成にあたり、出典先の2025年11月5日現在の情報を参考としています。

出典:ソフトウェアの標準化技術を活用した建設ロボットシステムの研究開発に着手4種類のロボットシステムの開発・実証で標準化技術を創出し労働力不足解決へ(プレスリリース)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)