直轄土木工事で賃金・労働時間の実態調査を試行、賃金ダンピング抑止へ【建設NEWS】

国土交通省は、直轄土木工事を対象に11月中旬から、技能者の賃金支払いや労働時間の実態調査を受注者希望方式で試行開始することを発表しました。

この実態調査では、受注者に日報入力や契約書提出などの対応を求め、直接契約関係にある元請だけではなく、下請業者にも契約書や技能者の賃金情報の提出に協力を求めることを予定しています。

試行の対象工事は、規模などを限定せず、受注者の協力を得られる工事があれば試行を進めます。調査結果によって受注者にペナルティーを科したり、インセンティブを設けたりはせず、あくまで調査方法や結果の算定方法を改善する参考としていく方針です。

国土交通省では、実態調査の目的などを丁寧に説明し、試行への積極的な参画を促していくとのことです。

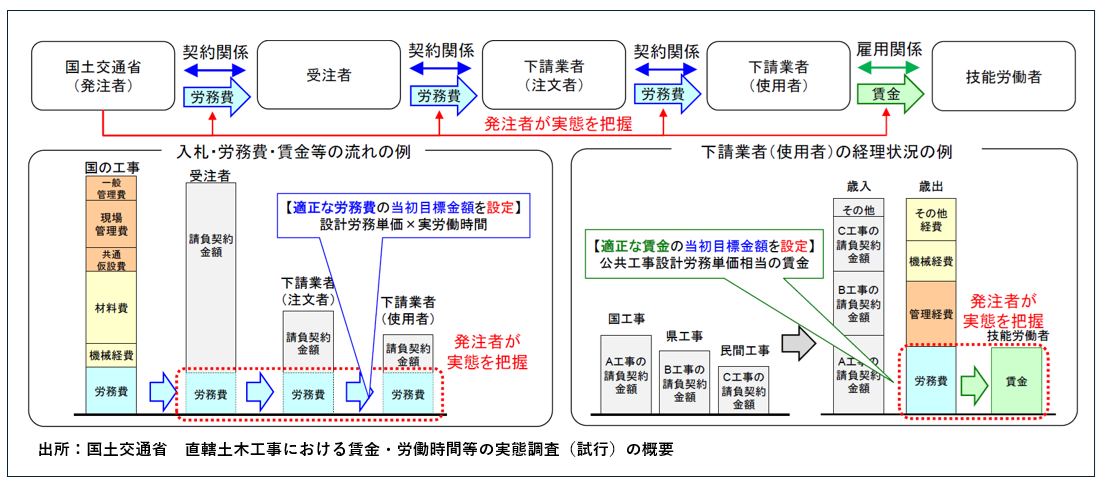

賃金・労働時間等実態調査(試行)の概要

品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)第27条には、適正な請負代金・賃金が支払われるよう、国は賃金の支払等に関する実態調査を行うように努めなければならない旨が規定されており、また運用指針には、発注者に対して受注者の協力の下、賃金や労働時間の実態把握する努力義務が規定されています。

これらの規定を背景に、賃金ダンピングを抑止し、健全な競争環境を実現することや、技能労働者への賃金支払いを把握して、適正賃金を確保し、品質確保の担い手を確保する目的で実態調査が試行されることになりました。

下表は国土交通省による「賃金・労働時間等の実態調査(試行)の概要」です。

賃金・労働時間等実態調査(試行)の進め方

実態調査(試行)における、当初の調査ポイントは下記3点です。

①実態調査をより円滑に行うための実労働時間等を調査する仕組みの構築

②「賃金・労働時間等の実態調査」の結果の算定方法

③賃金の原資となる労務費を受発注者双方が確保することを目的に積算上の作業時間の提示

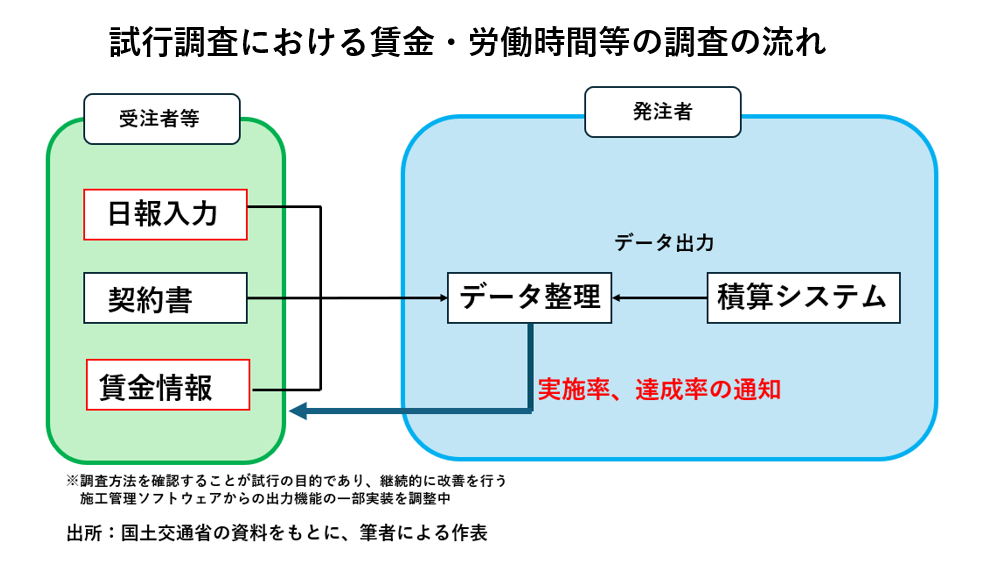

①については下図の流れで、発注者(国)と受注者等(元請・下請業者)の間で調査を試行します。

試行は工種ごとを基本とし、下請を含む受注者には、「日報入力」、「契約書」、「賃金情報」の3つのデータ提出を求めます。

日報は技能者ごとの実労働時間を把握できる様式を用意してもらい、契約書は工種別の労務費が把握できることを前提とします。賃金情報は技能者を雇用する下請などが、元請を介さず発注者に直接提出するものとして、書類提出の手間を軽減するために、施工管理ソフトウエアから出力できる機能の実装に向け、ソフトベンダーの業界団体と調整しているところです。

②では、発注者が各データを処理し、労務費と賃金の「達成率」を算出します。

労務費の達成率は、公共工事設計労務単価をベースとした時間給を支払えるだけの労務費が確保された場合を100%とみなし、施工の工夫で生産性を向上させ、実労働時間を縮減すれば達成率が上がる仕組みです。

賃金の達成率は、技能者の平均賃金が設計労務単価相当であれば100%とします。

こうした算定結果は工事完了後、受注者に通知するとともに、試行を実施した工種を対象に、予定価格の積算で見込んでいた作業時間も参考として受注者に開示します。

③では、発注者が積算で見込む作業時間と、現場で実際に要した作業時間を比較し、どの程度差があるか受発注者双方が把握できるよう開示して、実態把握の結果を適正な労務費の確保や施工の効率化に生かすことを想定しています。

まとめ

国土交通省では、今後、「賃金・労働時間の実態調査」を継続実施していき、試行を通じて、調査方法や算定方法の妥当性を確認して、必要に応じて改善していきます。

技能者の総労働時間や賃金の支払い状況を把握し、受発注者間で「見える化」を進めていくことで、賃金ダンピングによる低価格競争を抑止し、価格や真の技術を競うなど、公正な競争環境を実現し、技能労働者への賃金支払い把握により、適正な賃金確保によって、品質確保の担い手確保につながることが期待されます。

出典:直轄土木工事にて「賃金・労働時間等の実態調査」を開始します(2025.11.4国土交通省プレスリリース)

(本記事は、総合資格naviライターkouju64が構成しました。)