いよいよ「群マネ」が全国展開へ!地域インフラ群再生戦略マネジメントを解説【建設知識】

皆さんは「群マネ」という用語を聞いたことはありますか?国土交通省が主体となり、自治体がインフラを広域・多分野で束ねて効率的に維持管理を管理する「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の略称です。

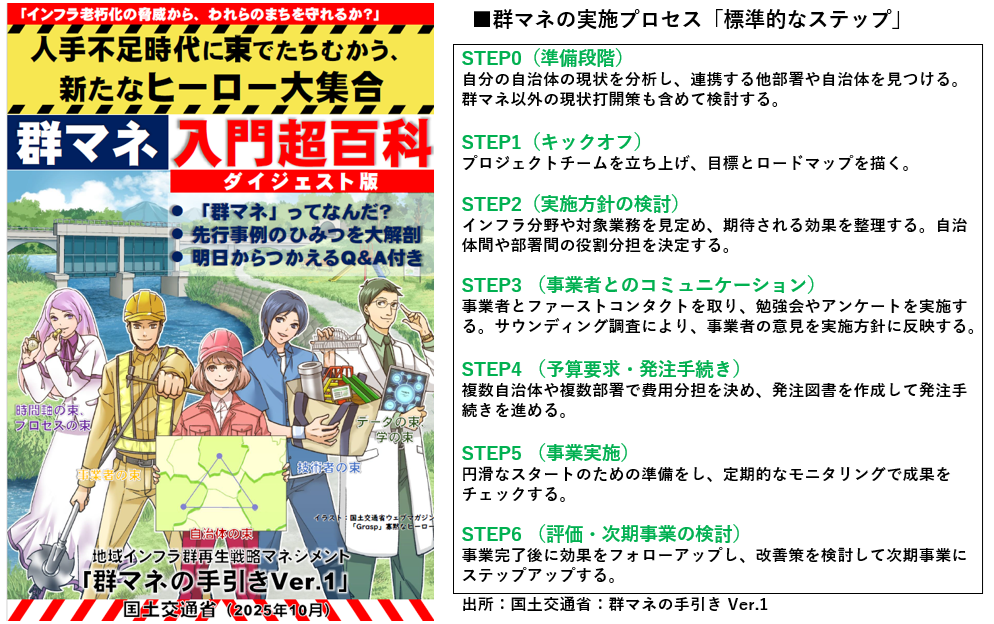

いよいよ、この「群マネ」を全国展開していく施策として、国土交通省は2025年10月14日、自治体向けに、群マネの具体的な導入手順や検討項目を解説する「群マネの手引きVer.1」を公表しました。

本記事では、群マネを推進していくことになった経緯と「群マネの手引きVer.1」の内容、および今後の展開について解説します。

社会インフラ老朽化リスクという大きな課題に対して

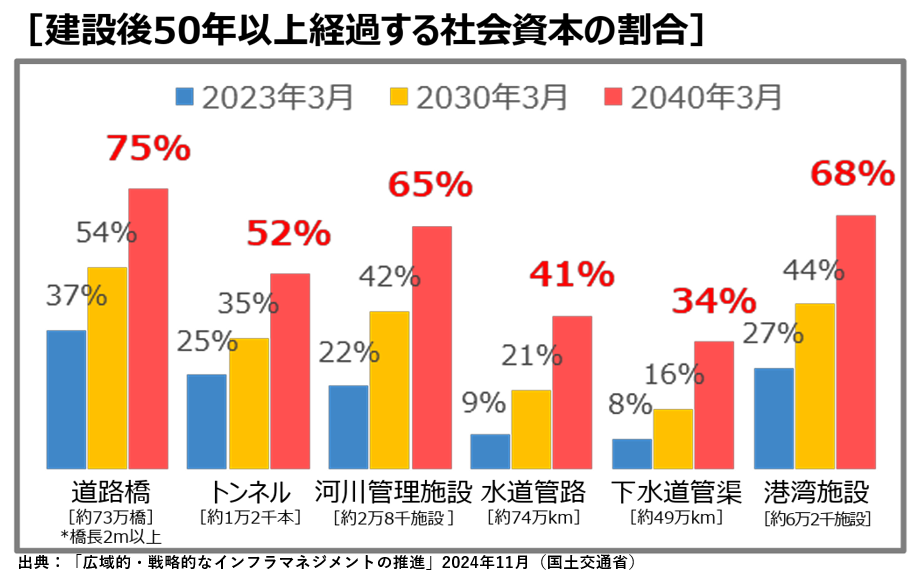

我が国の社会資本(インフラ)は高度経済成長期に集中的に整備され、道路や橋梁、トンネルをはじめとする日本の社会インフラは今後急速に老朽化することが懸念されています。インフラの耐用年数は一般的に約50年といわれており、2040年時点では、河川管理施設の約38%、港湾施設の約66%、道路橋の約75%が建設から50年以上を経過する見込みです。

しかし、老朽化の問題は50年という表面上の数字だけではわかりません。立地や使用環境、維持管理の状況によっても実態は大きく異なります。インフラ老朽化対策については、2012年に、国土交通省に「社会資本メンテナンス戦略小委員会」が設置され、議論が開始されましたが、翌2013年には笹子トンネル事故が発生してしまいました。

笹子トンネルは1年に一度の定期点検、5年に一度の詳細点検を実施しており、事故の3カ月前も詳細点検を実施していましたが、異常は見つけることができていませんでした。

インフラ老朽化という課題に対して、「社会資本メンテナンス戦略小委員会」等の働きかけにより、2021年までの10年間で、点検・診断・措置・記録からなるメンテナンスサイクルが確立されました。

しかし、最近の事例では、2025年1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故の原因となった下水道管は1983年に整備されたもので、50年は経過していません。そして、事故発生も予測されていなかったのです。

こうしたことから、日本の社会インフラの多くがすでに重大な事故や損傷を引き起こす大きなリスクを抱えている状況にあると考えなければなりません。

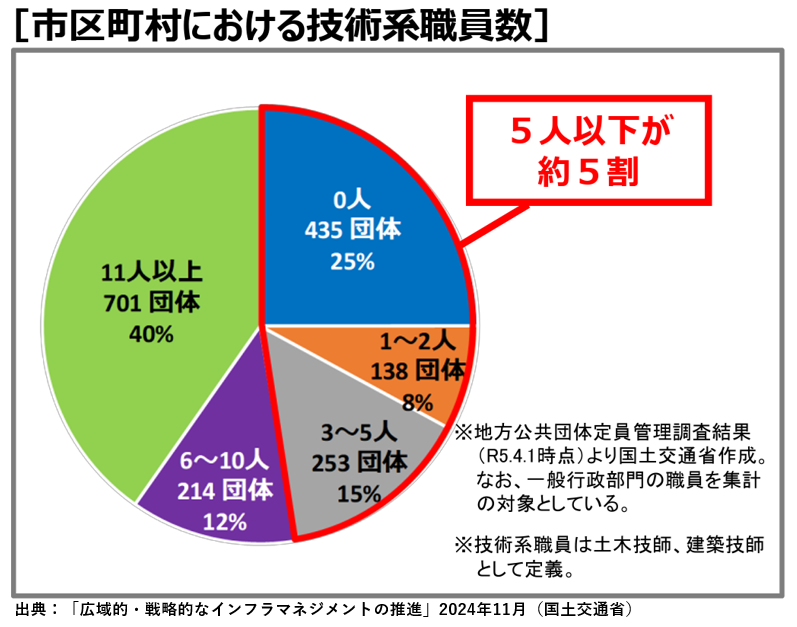

しかし、社会インフラを維持管理する自治体のうち、特に小規模な市町村では、維持管理が必要とされる施設数に対して技術系職員や予算が不足し、日常的な対応も滞りがちな現状があります。

地域インフラ群再生戦略マネジメントが生まれた背景

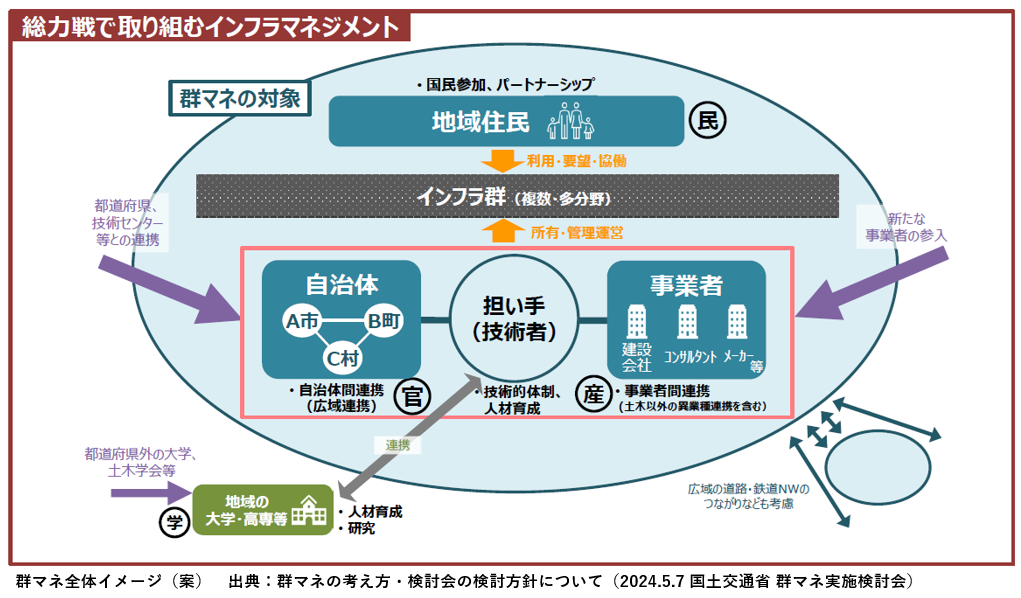

こうした背景から、2022年12月に社会資本整備審議会からの提言として示されたのが「地域インフラ群再生戦略マネジメント(略称:群マネ)」です。

群マネは、持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けて、各地域の将来像に基づき、広域・複数・多分野のインフラを「群」として捉え、総合的かつ多角的な視点から地域のインフラをマネジメントするものであり、地方公共団体や事業者がそれぞれ機能的、空間的及び時間的なマネジメントの統合を図るものと定義されました。

群マネは、地域の技術系職員が限られる中でも、的確なインフラメンテナンスを確保するため、複数自治体のインフラや、複数分野のインフラを「群」として捉えます。

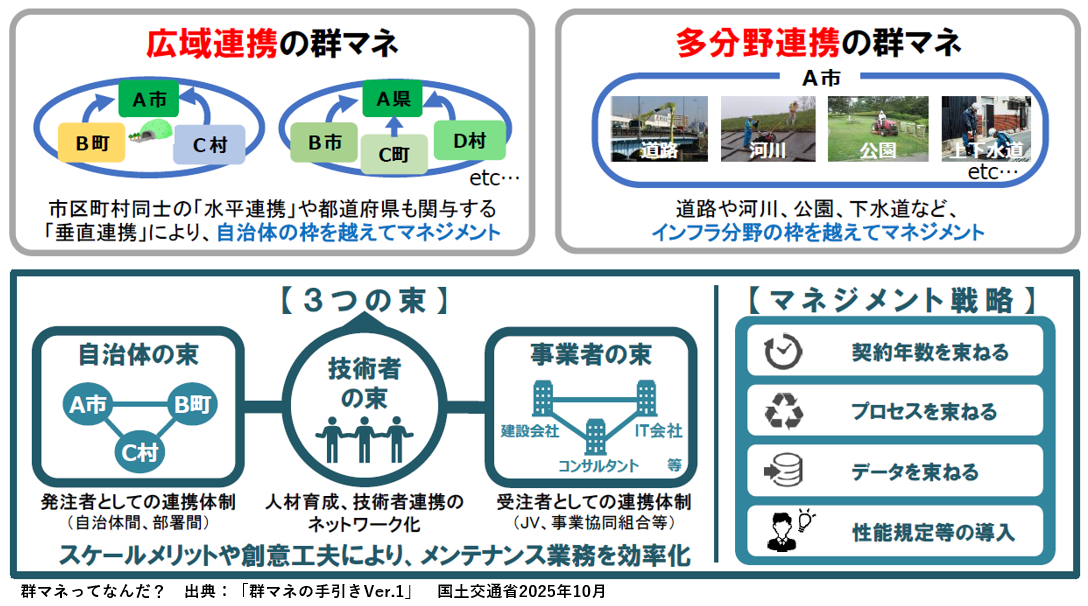

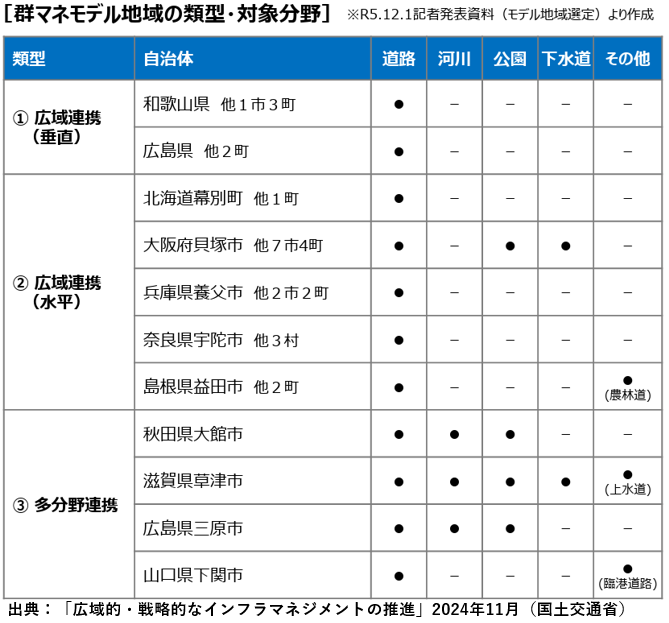

市町村同士の「水平連携」や都道府県も関与する「垂直連携」により、自治体の枠を越えた広域連携でマネジメントを進める動きと、道路、河川、公園、下水道などインフラ分野の枠を越えて他分野連携で進める群マネを想定しています。(下図上段)

群マネのキーワードは「3つの束」

1つ自治体だけでインフラの維持管理はできないという現実に立ち、発注者が自治体間、部署間で連携体制をつくる「自治体の束」をつくり、建設会社や建設コンサルタントなどが受注者として連携体制をつくる「事業者の束」をつくる。これらの中心に「技術者の束」が人材育成や技術者連携をネットワーク化を図ることで、仮に技術系職員が1人もいない町や村でも、県や近隣の市などと連携して技術的な知見を補完したり、道路、河川、公園などの管理をまとめて発注したり、巡回などの管理業務をまとめて行ったりすることができるなど、効率的な管理につながると考えたものです。(上図下段)

群マネのモデル事業が全国11地域で実践された

国土交通省は、群マネを全国展開していく前に、地域で群マネの先行事例をつくるために、2023年9月より「群マネ・モデル地域」の公募を実施し、同年12月、全国で11地域をモデル地域に選定しました。

モデル地域11例のうち、広域連携が7例、多分野連携が4例となりました。(下図)

国土交通省は、2025年9月25日、モデル地域における先行事例を公表し、群マネの全国展開に向けた方向性を示しました。

■先行事例「広域連携事例」

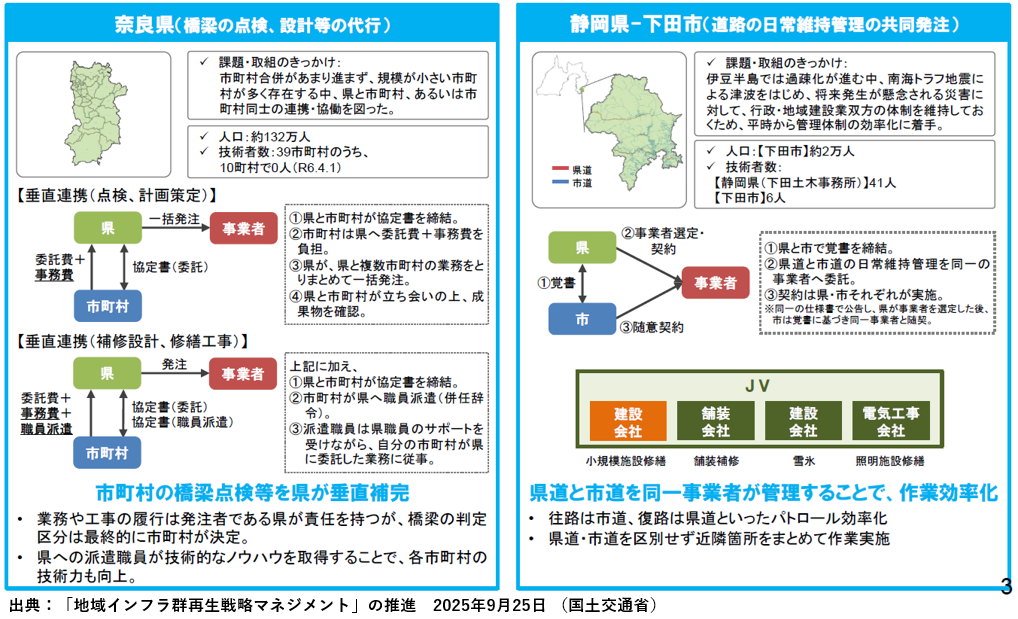

広域連携事例では、奈良県による市町村の橋梁の点検、設計、修繕工事等の代行や、静岡県下田市における、県・市の道路の日常維持管理の共同発注を報告しました。

■先行事例「他分野連携事例」

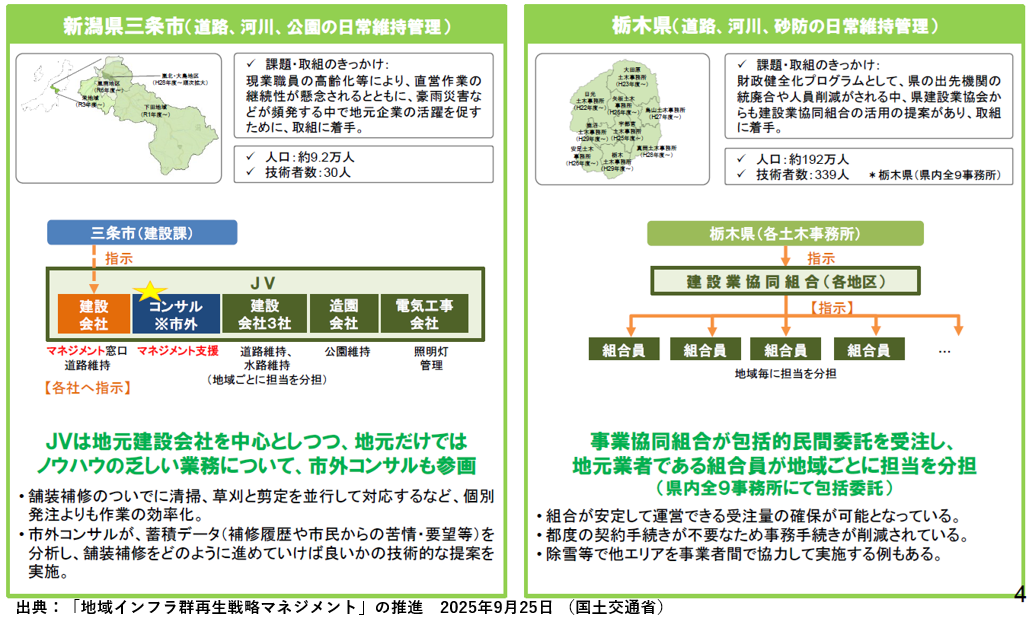

他分野連携事例では、道路、河川、公園、砂防等の日常維持管理の包括的民間委託の先行事例を報告しており、幅広い分野の業務を担うために、新潟県三条市の事例では、事業者側の建設会社、建設コンサルタント会社、造園会社、電気工事会社がJV(共同企業体)を構成して受注し、マネジメント窓口となった地元建設会社が指示して、他建設会社3社と地域ごとに分担を行い、造園会社に公園維持、電気工事会社に照明灯管理を担務させています。また地元だけでは、ノウハウの乏しい業務への支援として、市外のコンサルタント会社も参画しています。

栃木県の事例では、建設業協同組合が県(土木事務所)から包括的民間委託を受注し、地元業者である組合員が地域ごとに分担する方式です。(下図)

■群マネの全国展開に向けた方向性

1.メリット(想定される効果)

自治体

・発注作業や業務指示等の対応時間が減少し、計画策定に注力が可能となる。

・広域連携により、技術的知見が補完され、職員の技術力向上が期待できる。

事業者

・複数業務をまとめることで作業効率化や事務手続きの手間削減が可能。

・創意工夫を発揮しやすくなり、メンテナンスの質が向上する。

・事業者間の連携により、人員や資機材の融通が可能となる。

2.不安(具体的な手順等)

自治体

・業務効率化のための発注内容や、自治体間や内部部署の調整方法が不明

・事業者側とのコミュニケーションの進め方に前例がなく不安を感じる。

事業者

・業務範囲が拡大した場合に事業者として対応できるかどうか。

・事業者同士でどのように連携を深めていくか。

国土交通省では、「群マネの全国展開に向けた方向性」として、メリットの浸透と、実施手順や調整方法などの不安を、2025年度に「群マネの手引き」として解説書を作成することなどで推進していくことを報告しました。

群マネ推進の方向性

国土交通省は、群マネ推進の今後の方向性として、2つの検討事項を公表しました。

1.群マネの全国展開に向けた検討

・「群マネの手引きVer.1」の公表(既存事例のノウハウ横展開)

・手引きを用いた普及活動(自治体や事業者への説明会等)

・群マネ導入の財政的支援の検討

2.既存事例が乏しいスキームの具体化に向けた検討

・道路分野における広域連携スキームの運用方法の検討

・群マネ契約におけるインセンティブ設計方法の検討

2025年10月14日には、「群マネ特設HP」において、「群マネの手引きVer.1」が公開されました。「群マネの手引きVer.1」には、先行事例紹介を通した効果・メリットが、発注者(自治体)、事業者、住民に向けて紹介されるとともに、導入検討から事業実施までの実施プロセスや「Q&A」を掲載、解説しています。

群マネ特設HPでは、「群マネの手引きVer.1」の他、先行事例の発注書、協定書などの図書サンプルや、検討支援ツールの提供を行っています。

検討支援ツールには、①現状把握ツール、➁発注状況把握ツール、③導入効果試算ツール、④アンケート調査作成ツールまでが準備されています。

国土交通省では、人員体制が漸弱な自治体では、新技術や群マネ導入、計画策定などのあらゆる場面で、検討を進めるノウハウやマンパワーに課題があると捉えており、自治体支援として、産学官アドバイザーの派遣や新技術の試行サポート等による、プッシュ型支援を目指して、人材バンクやワンストップ窓口を担う事務局機能の構築を検討していくとのことです。

また、「群マネの手引き」については、既存事例の知見が十分でない事項については、今後、さらに議論を深めて第2弾「群マネの手引きVer.2」としてまとめていく方針です。

全国展開へ向けて走り出した「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の推進について、総合資格ナビでも注目しつつ、活動展開については、適時紹介をしていきたいと思います。

出典:広域的・戦略的なインフラマネジメントの推進(国土交通省)

出典:地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進(内閣官房・国土交通省)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)