NTTが世界初、衛星データのみで道路陥没の予兆を捉える手法を実証しました【建設DX】

2025年11月7日、NTT株式会社は、天候や昼夜を問わず観測可能な合成開口レーダー衛星(SAR衛星)のデータ解析により、道路の陥没予兆を捉える手法の実証に世界で初めて成功したことを発表しました。

この技術は地表付近の空洞を衛星データのみで検出することができ、従来は数年ごとに実施していた現地調査と比べて、効率よく、高頻度で経済的に道路陥没のリスク把握が可能となり、地中レーダー探査車を使う方法と比較してコストを約85%削減できる見込みです。

本記事では、NTTのリリースをもとに技術開発の背景や概要を解説します。

SAR衛星データによる技術開発の背景・経緯

近年は社会インフラ老朽化が進行し、頻繁に発生する道路陥没事故は社会問題となっています。現在は、陥没原因となる下水道など地下設備の目視検査や、地上から地中レーダー探査が行われていますが、人的・費用的なコストが高く、広域をカバーすることが困難となっています。

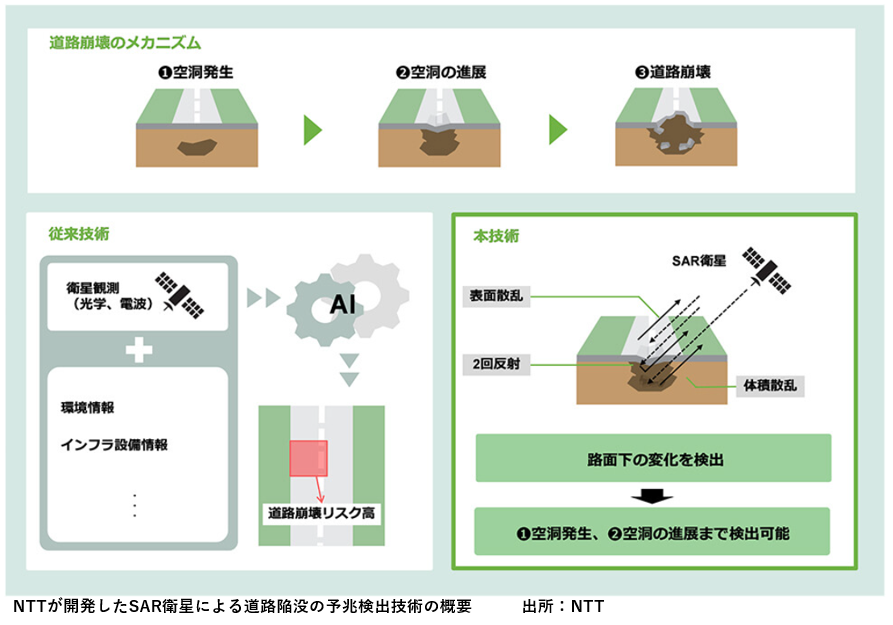

道路崩壊メカニズムは、地中に発生した空洞が徐々に進展して巨大化していき、限度を超えると一気に崩壊に至るため、数年ごとの調査では見落としてしまい、陥没発生を防げないことが問題となっています。

また従来の衛星観測では地表状態を観測するに留まり、道路陥没への活用には限界がありました。(下図)

NTTでは土砂災害の予測に向けて、衛星による土壌水分量の推定方法を研究してきましたが、SAR衛星では電波が土壌へ浸透し、その浸透量から土壌水分量を高精度に推定可能であることが明らかとなりました。

■合成開口レーダー衛星(SAR衛星)とは?

SAR衛星(合成開口レーダー衛星)とは、マイクロ波を地表に照射してその反射を捉えることで、昼夜や天候に左右されずに地形や物体を観測する地球観測衛星です。太陽光に依存する従来の衛星とは異なり、悪天候時や夜間でも観測できるのが最大の特長です。

本技術研究の成果・ポイント

NTTはSAR衛星で道路を観測し、複数の偏波を解析することで、道路陥没の予兆を捉える手法を実証しました。

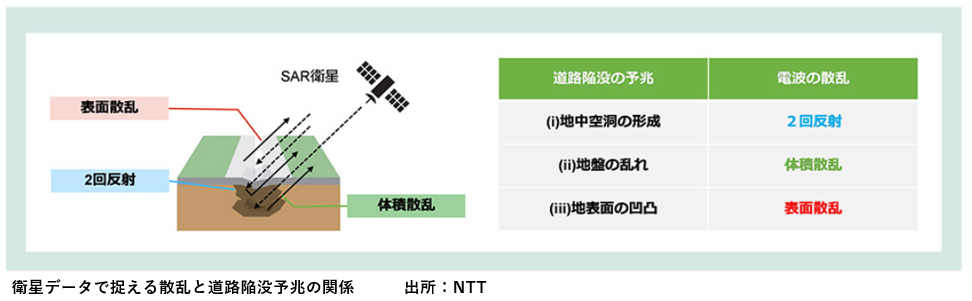

道路陥没に至る前には、①地中空洞の形成、➁地盤の乱れ、③地表面の凹凸が発生します。電波の振動方向や強度を解析することで、①~③の状態を計測できます。SAR衛星が受信した電波は、空洞で生じる2回反射、物体内側で生じる体積散乱、地表面の凹凸で生じる表面散乱の3つの散乱成分に分けられ、受信した電波に含まれる3種類の散乱成分が、検出する3つの陥没の予兆に対応します。

このように道路陥没の予兆を電波から直接捉える手法を確立し、道路下空洞の点検データと突合して検証を行った結果、衛星データのみを使用して道路下空洞を検出できることが実証されました。

道路陥没のメカニズムは複雑で急に進展する可能性もあることから、数年ごとの点検では見逃しが発生するリスクがあります。一方でSAR衛星は定期的に周回しているため、従来の現地作業による点検に比べて高頻度に状態を把握することが容易です。本技術により道路の状態を継続モニタリングすることで、道路陥没の進展を監視して重大な空洞を見逃すリスクが低減されるのです。

但し、本技術は衛星の電波を使う特性上、浅い位置に発生している空洞が対象になります。

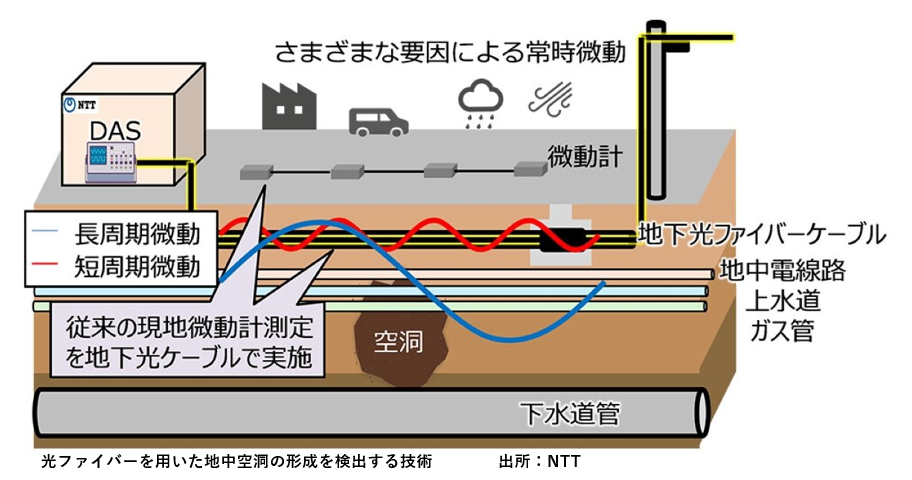

NTTでは地中深くにおいて発生した空洞の進展を監視する技術として、以前に、「光ファイバーによる地盤モニタリング手法」を開発しています。この手法では地下光ファイバーを用いて、大規模な空洞をモニタリングし、地中3m~30mの広範囲で道路陥没を早期に察知することが可能です。

今後の展開

NTTではSAR衛星による道路の観測と、地下光ファイバーによる地盤モニタリングの手法を組み合わせて、相互補完させることによって、より確実に道路陥没の予兆を検出することをめざしていく方針です。

本研究成果を踏まえ、自治体との連携による実証実験を通して、さらなる信頼性の向上を図り、社会の安心安全に寄与していく予定です。

NTTでは「NTT C89」ブランドで衛星を活用した社会インフラ関連の課題解決を進めていくことにしており、本研究成果の一部を、2025年11月19日~26日に開催されるNTT R&D FORUM 2025 IOWN∴Quantum Leapに展示する予定とのことです。

出典:世界初、SAR衛星を用いた電波の反射成分により道路陥没の予兆を捉える手法を実証(NTTニュースリリース)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)