就活で「熱意が伝わる」極意と法則! 視点を変える重要なポイント【就職活動】

筆者も2010年代迄は、採用面接を担当したことがありました。残念ながら人事部の新卒採用担当としてではなく、地方支店の責任者としての経験であったため、面接した件数の9割は中途採用です。これはものすごく面白く、自分の勉強になる経験でした。

もちろん応募者の多くが即戦力としての採用対象で、様々な業界・企業で具体的に経験したことをお聞きすると、「その仕事で成功するために工夫したことや、売上倍増の秘訣、業界でとっておきのウラ情報など」を嬉々として語り始めます。

面接担当者としては、その話に大きな説得力があり、具体性があり、話者がとことん楽しそうに、嬉しそうに語る内容が面白ければ面白いほど、採用にハズレはありませんでした。なかには大変な努力と研究の末、自身の必殺技のような営業手法を開発したエピソードを臨場感あふれる話し方で教えてくれた人もいたくらいです。

これに比べると、新卒面接で大学生とお話をするのは、結構、大変です。

ほぼ全員が当たり前のように誠実で、明るく前向きで、だけれども少し緊張はしていて、面接官を笑わせたりはしてくれません。大学を調べ、教育方針や校風、入学時の偏差値レベルもチェックして、卒業高校についても下調べします。SPIの成績表を見て傾向を把握し、「優秀だ。頭のよい学生だ。性格も良さそう。それともテスト練習と訓練の成果なのだろうか?」と、そっと成績表を閉じます。

面接の際に聞くべき質問を整理して、できる限り本音を引き出したいと思うけれど、おかしな聞き方をすれば、ドギマギさせてしまうかもしれないし、プライベートな質問を重ねたり、意地悪な聞き方をしたりすれば、ハラスメントだと思われてしまうかもしれない。

結局、「いい子だった。もちろん採用可で報告を上げるけど、根拠となる具体的なポイントは少し聞き足りない。それよりも本当に彼(彼女)は、内定を出せば、わが社にきて頑張ってくれるだろうか?業界志望は間違いないし、努力もできそうだ。だけど、肝心要のわが社に賭ける思いが、薄い膜がかかったように見えそうでみえない…」

新卒面接の経験が多くなく、未熟な面接官だった筆者はこんな感想を持つことが多かったものです。

幸い採用活動はステップに応じて着実に進行していき、面接も複数回行われるために、筆者の聞き取り不足も補完され、解消に至ることは間違いないのですが、当時は面接をした学生の皆さんからも、「準備した答えを間違えないように上手く話そう。頼むから答えられないような突飛な質問はしないでください。そつなくミスなく無難にこの時間を終わらせたい」というようなオーラが、まるでテレパシーのように突き刺さってきたものでした。

現代の採用はシステマティック、それでも基本は人物本位

現代の面接は、当時以上にシステマティックになってきています。コロナ禍以降は、オンライン面接が積極的に行われるようになり、文系学生を大量且つ、厳選して採用するような大手商社やメガバンクでは、AI面接が導入されたりしています。

AI面接とは、AI(人工知能)が面接官となる面接方法です。応募者の回答内容や表情、声のトーンなどを分析し、適性を評価する手法のことです。

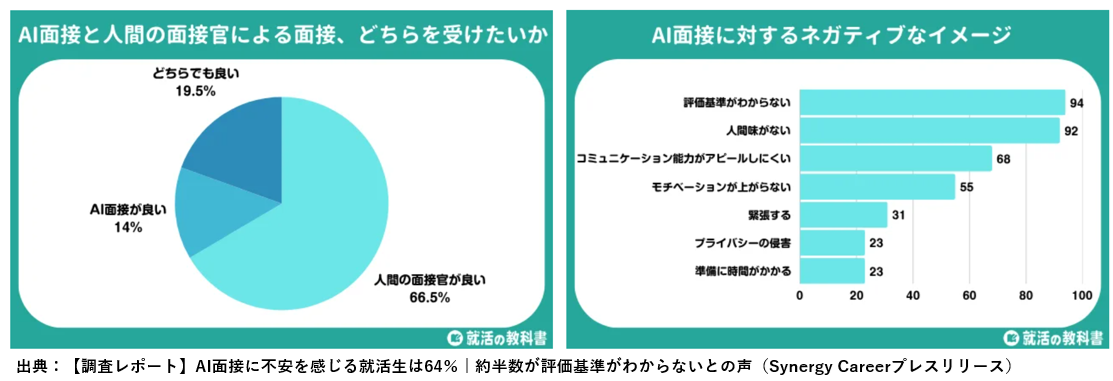

2025年5月28日に株式会社Synergy Careerは、就活生を対象に、AI面接に関するアンケート調査を実施して、集計した200名の回答をもとにアンケート結果を報告しています。

その結果、「AI面接を受けたことがある」と回答した人は21.5%と、約5人に1人に留まりました。また、「面接官がAIであることに対して、不安を感じる割合」は、「とても不安に感じる」「やや不安に感じる」を合わせると128人で、6割以上の就活生がAI面接に対して不安を感じていることが分かりました。

「AI面接に対してのネガティブなイメージ」は、「評価基準がわからない」(94人)、「人間味がない」(92人)と感じている就活生が多い結果となりました。

「AI面接と人間の面接官による面接、どちらを受けたいか」という問いに対しては、就活生の66.5%が「人間の面接官が良い」と回答しており、AI面接への信頼や安心感はまだ低いことが明らかになりました。

出典:【調査レポート】AI面接に不安を感じる就活生は64% | 約半数が評価基準がわからないとの声(Synergy Careerプレスリリース)

人手不足の解消を最大の課題としている建設業では、実務に積極的にDXを導入し、AIやBIM/CIM活用により設計も施工もオートメーション化を進めていますが、事業を支える根幹となるのは人材であり、特に技術者も技能者も教育、研修、訓練を通じて育成していくことが不可欠となっています。

その実現には人材とのマッチングや、成長の伸びしろを感じさせる優れた資質をもつ人材を確保することが最重要となるため、インターンシップなどを活用した情報提供や将来啓蒙に力を注ぎ、早期面談を実現して、早期応募を促し、早期選考に結びつけるなど、「人」にフォーカスをあてた採用ステップに舵を切っています。

人物本位の採用は、応募者の皆さんに大きなチャンスを与えると同時に、応募者全員が採用されるわけではないとすれば、人間性などを適時確実に伝えられるかどうかで、早い段階で採否が決まってしまうという、重要な局面となり得るのです。

本記事では「熱意を伝える」ことに着目して、皆さんの就活に対するアドバイスを連ねていこうと思います。

「熱意を伝える」極意とは?感情ではなく行動で示せ!

就活で学生がよく口にする言葉に「熱意」があります。熱意は大切なキーワードで、企業も「入社したい気持ちが伝わらない学生」に内定を出すことはまずありません。但し、「熱意があるのに選考で落ちてしまう」学生が少なくないのも事実です。

面接の場で「御社が第一志望です」と繰り返す学生は珍しくありませんが、それだけでは高評価は得られません。なぜなら面接官が見ているのは、あなたの好き嫌いや希望ではないからです。仕事に対する熱意が十分に感じられ、あなたをぜひ採用したいと思った場合は、例えあなたが第一志望を強力にアピールしなくても、内定を出すことになるでしょうし、第二志望だというのなら、自社で働くメリットをしっかり伝えて説得することになるでしょう。

就活生は「お気持ち表明」ではなく、行動と実績をもとにした熱意の伝え方・伝わり方を学ぶ必要があります。熱意を感情として語って終わってしまうのでは、意味がないのです。

1.就活生の熱意とは何か?

中途採用では、お気持ち的な熱意は必要ないのです。「仕事の能力と実績」が示せて、採用後に「これだけの貢献ができる」ことを説明でき、相互に納得が得られれば採用前提の話が展開していきます。

新卒の就活生は実務経験がないだけで、考え方に変わりはありません。未知数を埋めるポイントが「熱意」に変わるだけなのです。

つまり熱意とは、「能力と実績」が示せて、「貢献できること」を示す姿勢と行動を表現することなのです。

2.熱意を示す行動とは何か?

ここでは目に見える行動が必要です。特に就活や仕事では行動量が重視されます。

就活においては、努力していることを、内に秘める必要が一切ありません。

業界研究において、どこが出している、何という本を何冊読んだのか?

企業研究において、企業のIR情報や施工実績など何社をどれだけ調べたのか?

そこからどのような情報を得て、どう比較し、企業の何を重視したのか?

実際に志望する仕事について、現在できる方法で学んだことはあるか?

面接やプレゼンに臨むにあたり、徹底して研究したことや準備したことはあるか?

「入社後にどう活躍したいか」長期的なビジョンを示し、短期的な目標を具体的に示す。

具体的な要望や提案を自ら提示して、受け身ではなく自発的に取り組む姿勢を示す。

上記のような行動プロセスを臆せず提示することが「熱意を伝える」極意となります。

「極意」とは、長年の経験や試行錯誤の末にたどり着いた、物事の本質を突くための秘訣や究極の技術を意味します。

「熱意を伝える」法則とは?言語・非言語を徹底活用せよ

「法則」とは、観察や実験、統計などによって普遍的な性質や関係が明らかになった、客観的な原則を意味します。

わかりやすく説明すると「極意」はいざという時に繰り出す必殺技のような効果を有し、「法則」は常時使用することによって、いつでも誰にでも効果を生む、決まったやり方のことです。セオリーといってもよいと思います。

言葉(言語)で熱意を伝える

・結論から話す(POINT)

まず「業界に貢献したいという強い気持ちがあります」など結論を明確に伝えます。

・結論を裏付ける根拠を示す(REASON)

「なぜそう思うのか」経験に基づくきっかけを示します。

・具体的な例で伝える(EXAMPLE)

「具体的にこんな成果がありました」実体験による実績を示します。

・もう一度結論を伝える(POINT)

※PREP法で伝えることを習慣としましょう。論拠が強固になり、質問で「どうしてそう思ったの?」など深堀をされることや、「でもハードルが高いのでは?」など自身の考えが否定されることを防ぐ効果もあります。

PREP法については過去記事で解説し文例などを掲載していますのでご参照ください。

【就活情報】PREP法をマスターしよう!自己PRは、説得力のあるアピールで差をつけよう!【例文付き】

・ポジティブな言葉を選んで活用しよう

「すごい」「素晴らしい」「ぜひ挑戦したい」「魅力を感じる」「やりがいを感じた」「達成できる」など前向きでエネルギーを感じさせる言葉を普段から使う習慣をつけましょう。

・自分の内面からくる感情や気持ちを素直に表現する

「わたしは、こう思いました」「わたしは〇〇がしたい」など率直に表現することで素直さや誠実さが伝わります。例え間違いや勘違いがあったとしても、指摘を受けた場合は直ぐに修正をしていけばよく、自分の意見や思いをしっかり伝えられることは高評価となります。

非言語で熱意を表現する

態度や振る舞いなど非言語の要素も熱意を伝える上で重要な役割を果たします。

・言葉に感情を込める

声のトーンに抑揚をつけ、はっきりと話すことで、言葉に込められた感情を相手に伝えられます。早口にならずにしっかりと発音することや、だらだらと話さずに言葉を区切ること、語尾をはっきりと伝えることが秘訣です。

・話すスピードに変化をつける

一番伝えたいポイントは、少しゆっくりと間を取って話すことで、聞き手の注意を引き、重要性を強調できます。

・ポジティブな表情と姿勢

笑顔を意識し、背筋を伸ばした姿勢で話すことで、前向きな態度や誠実さを表現でき好印象が伝わります。相手の目を見て話すことや、相手に体を向けて話すことは、信頼関係を築く上で非常に重要です。

・適度なアイコンタクト

相手の話を聞く際にも、適度にアイコンタクトを示すことで、誠実さや理解度、自信を伝えられ、相手に注目していることで熱心さが伝わります。

・積極的にあいづちを打つ

相手の話を熱心に聞いていることを、適切なあいづちや、うなずきで示すと対話への関心が伝わります。

その他、言語・非言語によるコミュニケーションについては、過去記事でも解説していますので、未読の方はこの機会にご確認ください。

相手の目に映る自分の姿を意識して、自分が「どう演じてみせるか」に視点を移して表現していきましょう。

【就活情報】就活・卒研発表に役立つ「あなたのコミュ力を向上させる方法」

まとめ 熱意とは「いっしょうけんめい」を示すこと

新卒面接で出会う学生のなかには、優秀できちんと準備もできているのに、聞かれたことだけにそつなく答えて、ミスなく失点を取らないタイプの人もいます。減点法の競技なら、そんな方法もあるものか?と思ったりもしますが、自動車運転免許の仮免検定ではないのだから、些細なミスや失敗はそれほど気にすることはありません。

もちろん、なかにはフィギュアスケートの選手みたいに技術点と演技構成点を加算したうえで、減点もごくわずかという、金メダルクラスの優秀な学生もいるのですが…。

大多数の学生に伝える言葉としては、「若いのだから、たまには失敗してもよいではないか!」ということになるでしょう。

人生も仕事も常に思いがけない展開が待っていて、全部思い通りに行くことなんてありません。むしろチャレンジして足をくじいたり、失敗から学んだりすることこそが、新たな扉を開く鍵になっていて、熱意とは「いっしょうけんめい」を恥ずかしがらずに対外に示すことなのです。

「一生懸命」は、何かに対して全力で取り組んでいるようすを強調する際に使い、「一所懸命」は、特定の仕事や役目に対して真剣に取り組むさまを表現する言葉です。

総合資格ナビは、皆さまの「いっしょうけんめい」を応援するフォロワーとして、今後も情報提供を続けてまいります!頑張っていきましょう!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)