「積算業務」の仕事内容とやりがい、向いている人のポイントについて【建設業の仕事】

積算業務とは?

積算業務とは、建設工事に必要な費用を予測して、事前に全体の工事費を算出する業務です。設計図や仕様書、施工環境をもとに材料や数量をリストアップし、それぞれの費用を合算します。この業務は工事費が予算内かどうかの確認や受注判断に使われ、建設業界では非常に重要な役割を果たします。

建築工事・電気設備工事・機械設備工事・昇降機設備工事など、工種ごとに算出方法が異なります。

■積算が必要な理由

建築物や土木構造物は工事現場や規模などの条件が全て異なる「一品受注生産」です。そのため、工事金額もその都度異なります。全く同じ工事内容であったとしても、工期・工程や建設資材の相場変動や労務費の変動、気象条件の違いによっても積算結果は異なるため、工事ごとに毎回、積算を行う必要があるのです。

積算の具体的な仕事とは?

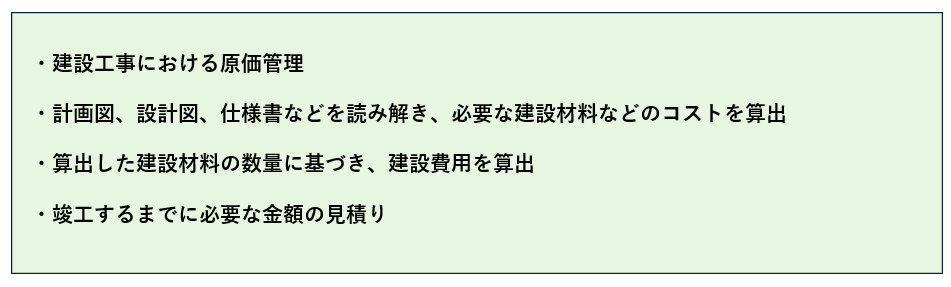

積算の主な仕事内容は、以下の通りです。

具体的な「積算業務の流れ」については、後ほど詳細に解説します。

■積算と見積りの違いとは?

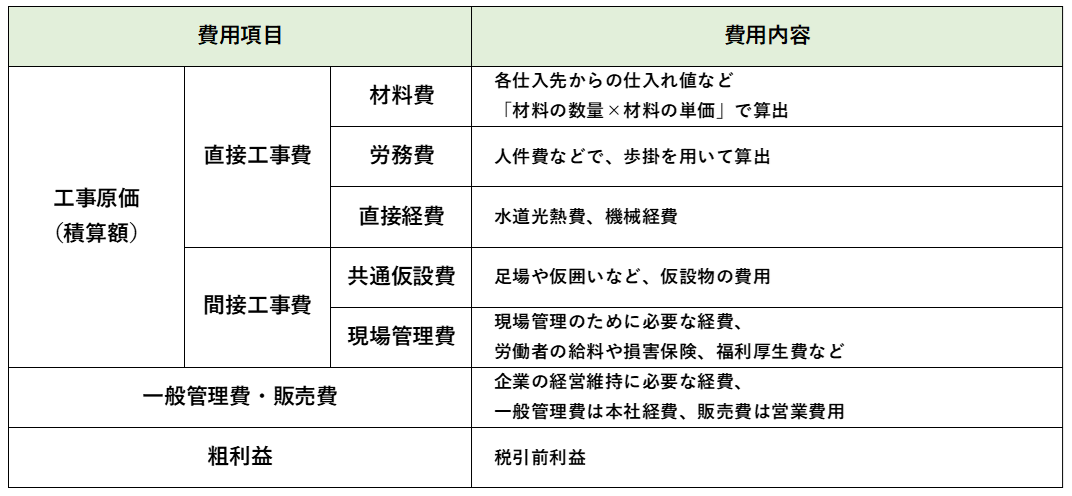

積算と混同されやすい用語に「見積り」があります。それぞれの違いを説明すると、積算とは、利益を考慮しないで工事総費用を算出する「工事原価」を意味し、見積りは積算結果に諸経費や利益を加算した「工事請負提示金額」を意味します。

正しい金額で工事請負し、利益を生むためには、積算が正確である必要があります。

・見積額 = 積算額 + 一般管理費 + 粗利益

■積算業務の流れ

積算業務では、計画図や設計図、仕様書などを基に必要な建設資材などの価格を算出し、必要書類を作成します。それぞれの単価を設定し、工事費用を算出します。

工事価格は、工事原価と一般管理費などで構成されます。

工事原価は直接工事費と間接工事費で構成され、直接工事費には建設資材や機材の費用、職人などの作業員の労務費などが含まれます。

【1】人工の算出

人工(にんく)は、標準的な施工条件をもとに必要な職種や資格者の必要人数を把握して人件費を算出することです。主に国土交通省が公表する「公共建築工事標準単価積算基準」などを参考にしています。

1人工は、1日(8時間)の人件費となります。

人工は、歩掛から計算できる工数の単位を表しています。下記計算式から、1人工とは1人当たりが8時間で可能な作業量を表していることが確認できます。

1人工=(1人×作業時間)÷ 8時間

例)作業員2人で2時間かかるとされる作業は、(2人×2時間)÷8時間=0.5人工

例)上記と同じ作業が10箇所ある場合は、(0.5×10=5人工)で作業時間は、5人工×8時間=40時間となります。

【2】建設資材数量の算出

人工を算出したら、必要な建設資材の数量を算出します。同じ工事でも工法ごとに必要数量が異なるため、実際の設計図や工事仕様から算出します。

材料の算出には、国土交通省の「土木工事標準歩掛」などを参考とします。

【3】工事費用の算出

工事費用算出では、労務費(人件費)は、国土交通省の「公共工事設計労務単価表」から、職種ごとに労務単価を確認して、人数で乗じて算出します。これは積算のための単価で実際に支払う人件費ではありません。

材料費単価は、一般財団法人建設物価調査会の「建設物価」、一般財団法人経済調査会の「積算資料」などから確認して、数量に応じて算出します。

【4】書類作成

積算結果として、内訳明細書には内訳書、明細書、仕訳表などを記載します。

工事ごとに規格、数量、単価を表示し、記載内容にミスや漏れなどがないかを点検・確認します。

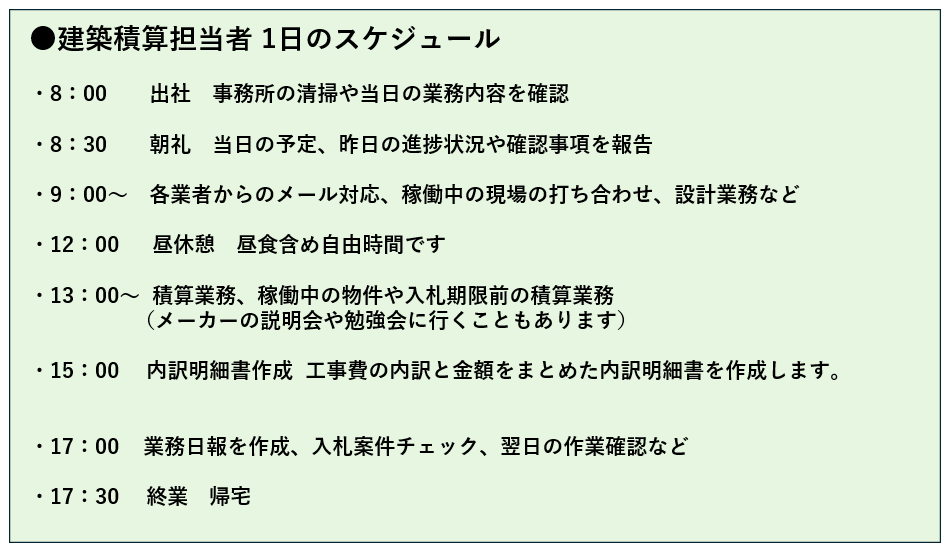

■積算業務の1日のスケジュール(例)

実際に積算業務に携わると、担当者は1日をどのように過ごすのでしょうか?

積算担当者の1日のスケジュール(例)をもとに、仕事の流れを具体的に紹介します。

積算業務は終日計算作業を行っているわけではなく、現場や業者との打ち合わせやメール対応なども業務に含まれます。

積算業務は定時退社できることが一般的ですが、状況によっては激務になります。抱えている案件数が多いときや、年度末など繁忙期には、残業や休日出勤で対応することもあるようです。ただし、働き方改革の推進で時短が課題となり、テレワークの導入や、積算ソフトの高性能化などで、比較的ワークライフバランスが整いやすい業務といえるでしょう。

経験者が語る「積算業務の魅力とやりがい」5つの事例

積算業務は魅力・やりがいにあふれた仕事です。経験者の事例を紹介します。

1.費用を抑えて利益を最大化する面白さ

積算の魅力は、工事費用を抑えつつ、利益を確保するための工夫をすることにあります。施主の希望を踏まえて必要なものと不要なものを整理し、無駄なコストを減らして限られた予算で最大の成果を追求します。積算を通じて無駄を省き、利益を生み出せたときには大きな達成感が得られるでしょう。

2.工事のアイデアを採用された場合の充実感

1.に通じることですが、コスト削減や利益を確保するために材料や工法を提案していくこともあります。積算を通して提示したアイデアが採用された場合は、大きな充実感を感じられます。

3.予算内で建築物や土木構造物が完成した際の達成感

積算の精度は受注判断や最終利益に直結します。適切な積算で予算内に工事を終えられれば、大きな達成感が得られます。

4.建築物や土木構造物が完成した際に発注者から感謝される喜び

建設業の醍醐味はものづくりを通じて社会に貢献することにあります。積算担当者も設計者、施工者とともに発注者から感謝される喜びを分かち合います。

5.会社経営を支える重要なポジションであること

積算は建設費を決定する重要な仕事となりますので、建設工事に関わる全てのことを理解している必要があります。1つのミスが数百万円単位の損失につながる可能性もあるため、責任は重いですが、その分やりがいが大きい仕事です。

困難な業務をやり遂げたときの達成感は積算ならではの魅力といえるでしょう。

積算業務に向いている人の特徴とは?

積算業務に向いている人には、次の5つの特徴が挙げられます。

1.建設の基礎知識がある

積算業務には、設計図や仕様書、資材の種類や価格など、建設の基礎知識と専門用語の知識が必要です。さらに建設を実現するために必要な人材や施工業者の知識、工期に関する知識など、幅広い専門知識が求められます。

そのため、建設・設計に関する勉強やCAD経験、施工管理など現場経験が積算業務に役立ちます。

2.数字に強い

材料を計算するには、床や壁、外壁などの面積計算、部材数量の割り出しといった計算が必要です。複雑で細かい計算を連続して行うため、普段から数字や計算に抵抗がない人は積算業務に向いています。また、積算業務では少しの計算ミスで工事費用が狂うため慎重さも必要です。

3.粘り強く、コツコツとした仕事ができる

積算業務は、綿密かつ精緻な作業を積み重ねる職務であり、地道に業務へ取り組む姿勢が求められます。特に変更指示が発生した際には、図面の再確認や見積書の訂正等が必要となります。場合によっては繰り返し修正作業が発生するため、細かな業務を継続して粘り強く遂行できる能力は、積算担当者に不可欠な資質と言えます。

4.目標に向けて試行錯誤できる

顧客の要望を全て反映させると予算超過になることがあります。そのため、材料や工法の見直しなど、コスト調整の提案も重要です。顧客の目標数字を意識し、柔軟に試行錯誤できる人が積算業務に向いています。

5.コミュニケーション能力がある

積算業務は1人で完結する仕事ではなく、設計者や現場監督、請負業者など関係者と交渉や調整を図りながら行います。施工業者や建材業者との価格交渉も重要な仕事です。コスト管理には、コミュニケーション能力と交渉力が求められます。

積算業務に向いてない人の特徴とは?

1.計算が苦手な人

積算業務は数字を扱うことが中心となり、計算が苦手な人には向いていません。

2.細かい事務作業が苦手な人

設計図・仕様書から数量を拾い出し、単価を設定しながら正確に費用を算出する必要があるため、細かい事務作業に苦手意識がある人は不向きといえるでしょう。

3.普段からミスが多い人

積算は少しの計算ミスが工事全体のコストに大きく影響する仕事であるため、慎重さや丁寧な確認作業が欠かせません。落ち着いて作業に集中できる人でなければ不向きといえるでしょう。

積算業務に必要な資格・スキル

積算に必要な知識やスキルや資格について解説します。

■積算に必要な知識やスキル

・計画図・設計図・仕様書などを読み解く知識

・施工計画を作成する能力

・図面作成能力(CADやBIMなどの操作)

・建設専門用語や工程・工法について理解していること

・建設材料などの数量計算能力

・専門工事の価格相場の知識

・建設資材価格、職人などの労務費に関する知識

・景気変動に伴う工事価格の増減を予測する能力

■積算に必要な資格

積算に必要な資格には、次のような資格があります。

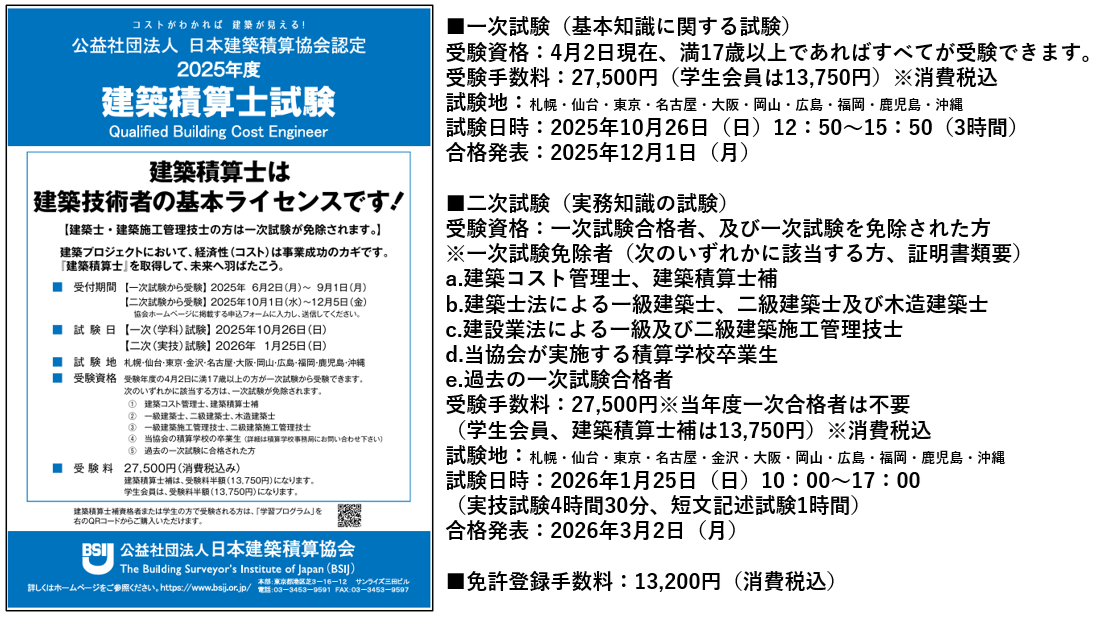

1.建築積算士

建築積算士は平成13年に、国土交通省認定資格から、行政改革の一環として民間資格に変更となりました。建築コストマネジメントの基となり、建築物の工事費や材料費の積算を行います。

日本建築積算協会認定の学校または学部で、建築積算の講義を受講した上で認定試験をクリアした場合、「建築積算士補」として認定されます。

在学中に認定試験を受験して、建築積算士補となる学生は多数います。

建築積算士補の有資格者が建築積算士の資格試験を受験する場合は、一次試験が免除となり試験費用も安くなります。

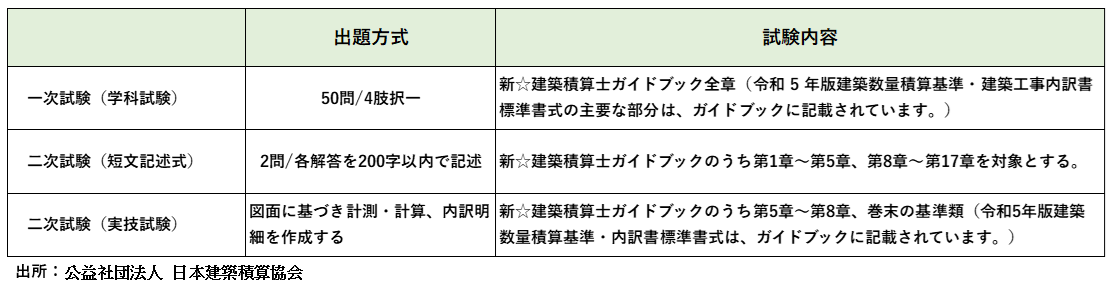

■建築積算士の試験内容(2025年度 例)

建築積算士の試験内容を下表にまとめます。

■建築積算士の難易度

合格率平均は50~70%になっています。

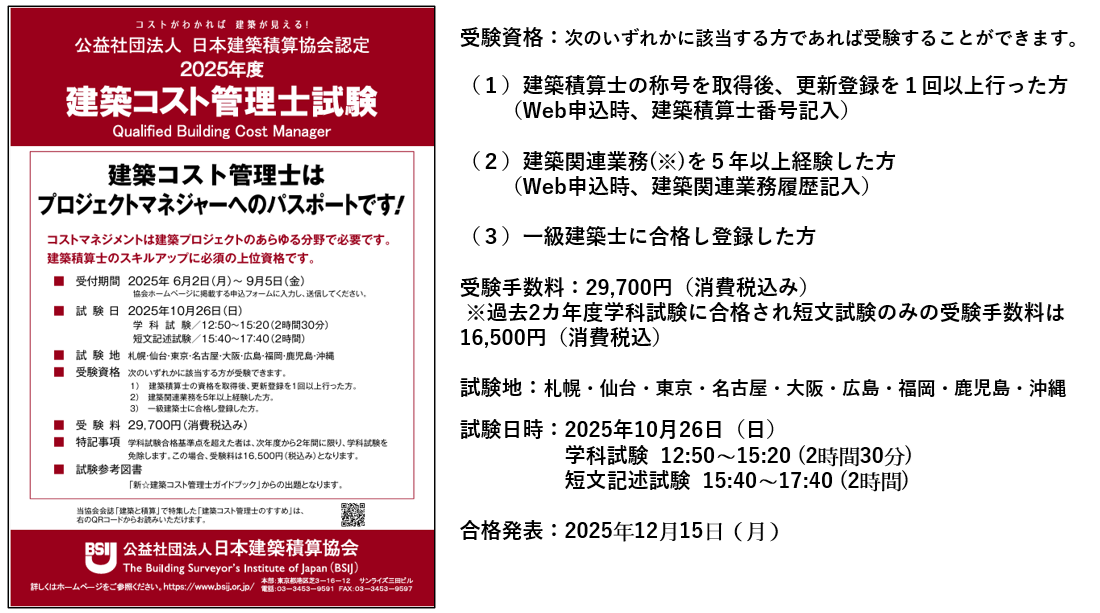

2.建築コスト管理士

建築コスト管理士は、建築積算士の上位資格で、建築の企画・構想から維持・保全、解体にいたる建築のライフサイクル全般に渡って、コストマネジメント業務に関する高度な専門知識及び技術を有する専門家です。

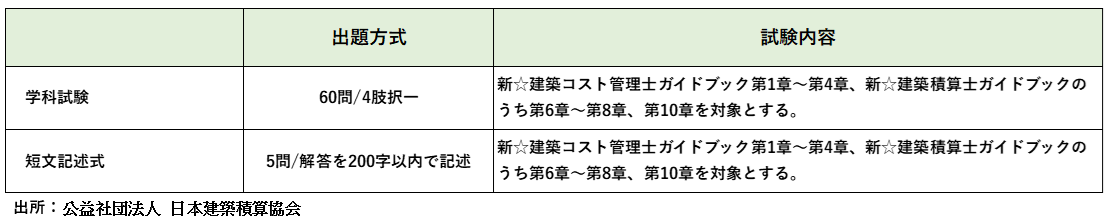

■建築コスト管理士の試験内容(2025年度 例)

建築コスト管理士の試験内容を下表にまとめます。

■建築コスト管理士の難易度

合格率は近年約40%~60%で推移しており、年度によって変動しています。

まとめ

積算業務は建設工事費を決定する重要な役割を担う仕事です。

建設工事に関する建築・土木知識、工法、工程、材料など幅広い知識が必要ですが、業務を担当することで、それらが確実に身に付く仕事であるといってもよいでしょう。

最近では積算ソフトの発達により、実務経験者の知識やノウハウが蓄積されるようになっているため、新卒社員など未経験者でも研修教育を受けることで、積算業務に携わることができます。

積算業務はとてもやりがいのある仕事であり、建設知識も幅広く身につけることができます。建設業界で設計や施工管理とは違ったスペシャリストとして活躍を目指してみたい方なら、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)