建設業の2025年賃上げは平均5.9%、月平均2万円超で産業別で最高額となりました 【厚生労働省】

2025年10月14日に厚生労働省は、「賃金引上げ等の実態に関する調査」(2025年度)の結果を発表しました。この調査では、常用労働者が100人以上いる企業3643社を対象に、1847社から得られた有効回答が集計されました。

賃金改定実施91.5%、平均賃上率4.4%、改定額は過去最高

「賃金引上げ等の実態に関する調査」(2025年度)では、定期昇給やベースアップ、諸手当の変更など賃金改定の状況を調べており、賃金改定を「実施した」または「予定している」と答えた企業割合は91.5%となり、前年度から0.3ポイント増加しました。

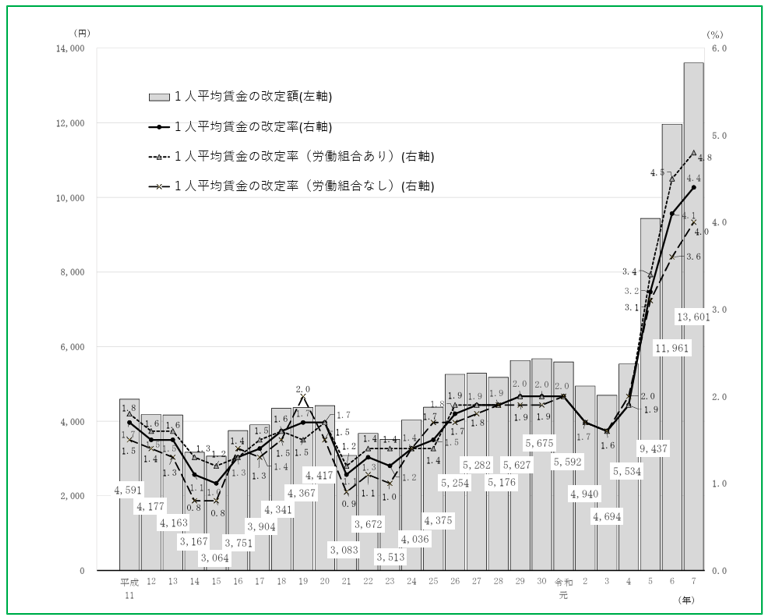

また、基本給を底上げするベースアップと定期昇給を合わせた労働者1人あたりの平均賃上げ率は4.4%で、2024年を0.3ポイント上回り、比較可能な1999年以降で最高となり、賃金引き下げを含めた全業種の改定額の平均は13,601円(2024年11,961円)でした。

労働組合の有無別にみると、労働組合ありでは平均賃金改定額は15,229円(同13,668円)、平均賃金改定率は4.8%(同4.5%)、労働組合なしでは平均賃金改定額は11,980円(同10,170円)、平均賃金改定率は4.0%(同3.6%)となっています。

■1人平均賃金の改定額及び改定率の推移(グラフ)

注: 賃金の改定を実施した又は予定していて額も決定している企業及び賃金の改定を実施しない企業についての数値。

出典:令和7(2025)年 賃金引上げ等の実態に関する調査の概況(厚生労働省)

2025年、建設業の賃上げは2万円を超え、全産業で最高額

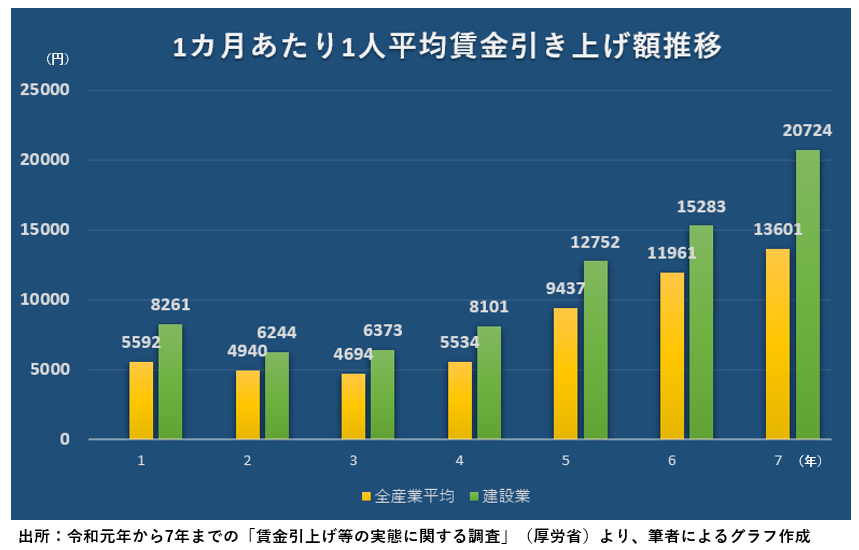

グラフは、1カ月あたり1人平均賃金の引き上げ額推移で、2019年(令和元年)から2025年(令和7年)までの全産業平均と建設業を対比したものです。例年、建設業の賃上げは全産業平均を上回る結果となっていますが、2025年調査では、建設業における1カ月当たりの平均賃金の引上げ額は20,742円で、全産業別の平均賃金改定額で最高額でした。

1人平均賃金の改定率は5.9%で、建設業主要団体が掲げた「賃上げ6.0%」の目標に対して、ほぼ達成する結果となりました。

一方、2025年に平均賃金を「引き上げた」または「引き上げる」と答えた建設業の会社の割合は89.6%に留まり、2024年度の99.7%から10.1%も低下し、2021年以来4年振りに下落となりました。常用労働者数が100~299人の中小建設会社で連続する賃上げ実施率が伸び悩んだことが影響したと思われます。

以下、「」内は日経BP社による2025年11月12日付報道からの引用です。

「建設業で調査対象となった常用労働者数は37万6900人。常用労働者数が5000人以上の建設会社では、1人平均賃金の引き上げ額が3万8951円」におよび、「賃上げの実施率は100%で、改定率の平均は9.9%」となっています。

企業規模が小さくなるほど引き上げ額も小さくなり、「常用労働者数が1000人以上4999人以下では1万9435円。100~299人の場合は1万3063円で、改定率の平均は4.4%に落ち込む。賃金の引き上げの実施率は85.7%だった。中小規模の建設会社では十分な賃上げを実現できていない。」ということです。

引用元:建設業の賃上げ月2万円超、大手と中小で格差 実施率は4年ぶり下落(日経クロステック)

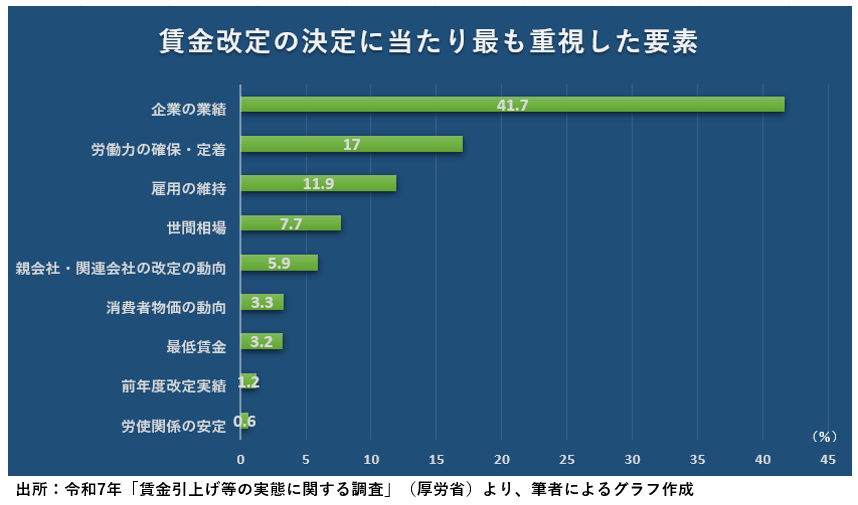

賃金改定を決める際に最も重視した要素とは?

調査対象となった企業が賃金改定を決める際に最も重視した要素として、回答で最多だったのは、企業の業績(41.7%)であり、次いで労働力の確保・定着(17.0%)、雇用の維持(11.9%)でした。今回から新たに選択肢に加えた「最低賃金」を挙げた企業は3.2%でした。

まとめ

経済政策の一環として、賃上げおよび物価高対策は近年注目を集めています。

2025年10月から最低賃金は平均63円引き上げられ、1978年の目安制度導入以降、過去最高水準となり、年度末までに各都道府県で適用が進行中です。

企業側では、業績向上や利益確保が賃上げ実施の前提条件となるため、掛け声だけでは実施が困難であり、特に中小企業や小規模事業者では厳しいのが現実です。

高市首相は2025年10月21日の記者会見で、「中小企業・小規模事業者への賃上げと設備投資を強力に後押しする」と表明しています。

建設業界では、資材高騰や労務費上昇への対策として、2025年4月に「公共事業における中小企業の受注及び収益確保を目的とした契約基本方針」が閣議決定され、価格転嫁やダンピング防止など継続的な施策が奏功し、賃上げの実現に寄与しています。

総合資格ナビでは、雇用対策や働き方改革、DX導入などを通して、健全な発展を目指す建設業の情報紹介や建設学生に対する企業採用情報の提供を通して、業界と若い人材をつなぐ架け橋となるよう努めてまいります。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)