2025年度版!!住宅リフォーム業界の市場規模と最新動向や将来性について【業界研究】

近年、住宅市場では「新築至上主義」が崩れつつあります。かつてはマイホームといえば新築が当たり前でしたが、今では、諸外国と同様に中古住宅を購入して、自分好みにリフォームするという選択肢を選ぶ人が増えています。

人口減少や高齢化社会を迎えたわが国ですが、国土交通省の調査によれば、新設住宅着工戸数が減少傾向にあるなかで、中古住宅流通市場は年々拡大しており、リフォーム市場も着実に伸びているのです。

また、全国で地域設計事務所や地方工務店などと「建設系学生団体」が協力し、学生が古民家改修や商業施設のリノベーションなどのプロジェクトやDIY施工に積極的に参加する事例が増えています。こうした動きからも、住宅リフォーム・リノベーション業界に対して、将来の進路として関心を持つ学生が多くなっています。

本記事では、住宅リフォーム業界の市場規模や最新動向、そして将来性について紹介します。

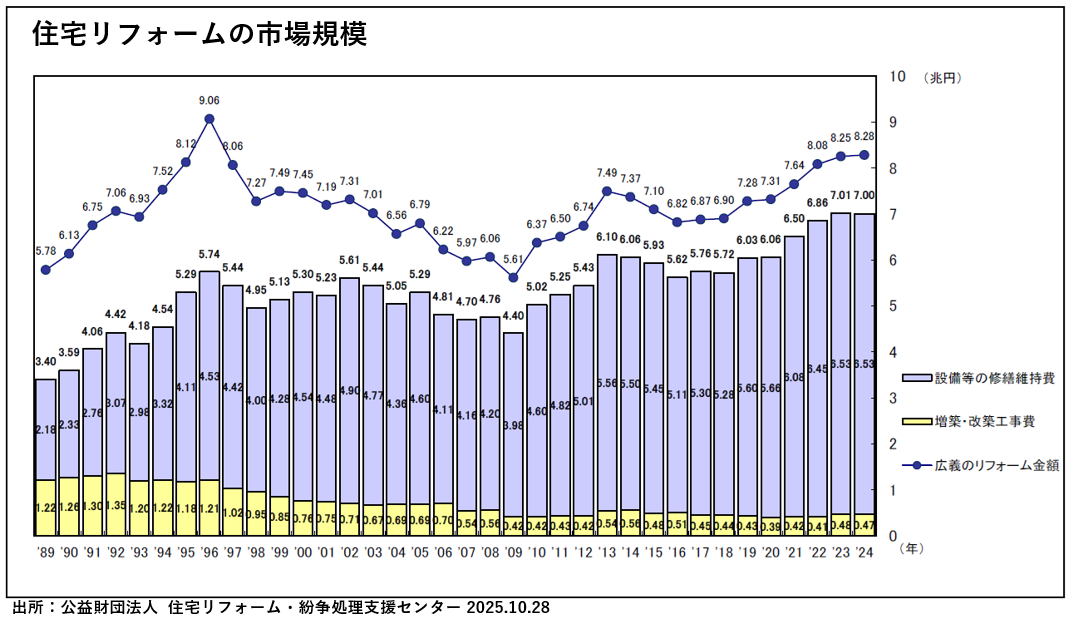

住宅リフォームの市場規模は7兆円、広義では8兆2800億円

住宅リフォームの市場規模に関しては、少し前のシンクタンクの調査結果や国土交通省の着工統計を参考に6.2兆円程度とするレポートが多くみられます。

本記事では、より最新情報を求めて、2025年10月28日に公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが集計して公表した、「住宅リフォーム市場規模(増築・改築工事費及び設備等の修繕維持費の合計)」を掲載します。

この集計では、2024年の住宅リフォーム市場規模は7.0兆円、「広義のリフォーム市場規模」を8兆2800億円と算定していますが、現在の最新集計結果となります。(2025年11月27日現在)

これらの市場規模は、「建築着工統計調査(国土交通省)」、「家計調査年報(総務省)」、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(総務省)」等により、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが推計した結果です。

推計された市場規模には、分譲マンションの大規模修繕等、共用部分のリフォーム、賃貸住宅所有者による賃貸住宅のリフォームは含まれていません。

「広義のリフォーム市場規模」とは、住宅着工統計上、「新設住宅」に計上される増築・改築工事と、エアコンや家具等リフォームに関連する耐久消費財、インテリア商品等の購入費を含めた金額をいいます。

推移グラフで確認できる通り、2024年の住宅リフォーム市場規模は7兆円で前年比0.14%減となり、6年振りに減少に転じており、このうち増築・改築工事は4700億円で同2.1%減少しており、設備などの修繕維持費は6兆5300億円でほぼ横ばいとなります。

「広義のリフォーム市場規模」は8兆2800億円で、前年比0.36%増となり8年連続で増加しています。

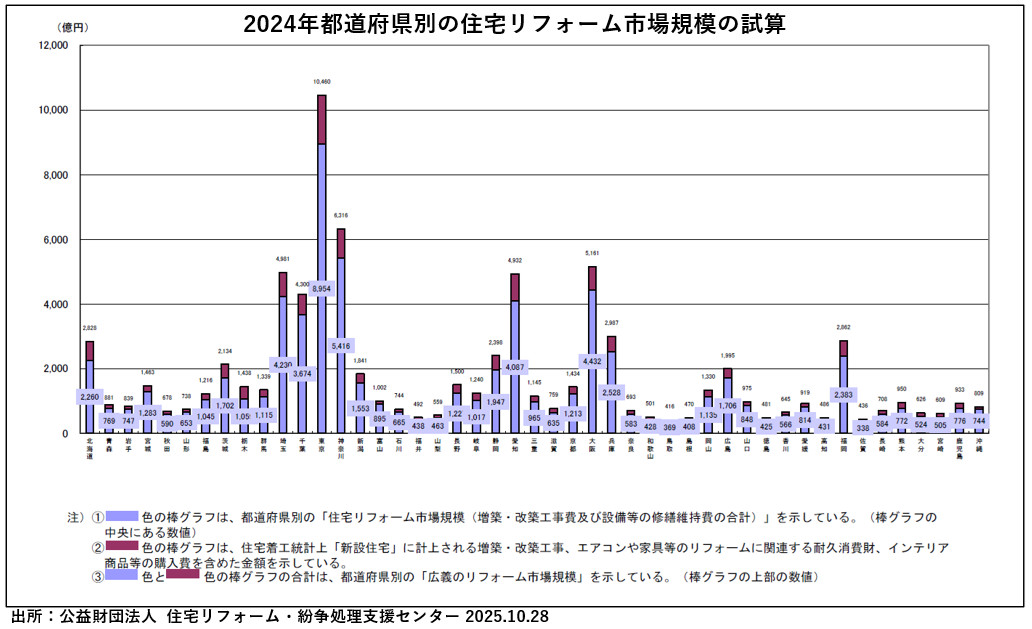

都道府県別リフォーム市場規模(最新算定)

リフォーム市場規模は都道府県別の差異が大きく、その試算数値をグラフ化したのが下図となります。

住宅リフォーム市場規模の試算額では、東京都の8954億円(同2.8%増)が最も高く、次いで神奈川県が5416億円(同2.4%増)、大阪府が4432億円(同16.2%減)、埼玉県が4230億円(同1.9%増)、愛知県が4087億円(同6.8%増)となりました。

広義のリフォーム市場規模では、東京都が1兆460億円、神奈川県が6316億円、大阪府が5161億円、埼玉県が4981億円、愛知県が4932億円となっています。

建築学生の皆さんも、自身の出身県や将来活躍を考えている都道府県の市場規模の試算額をぜひチェックしてみましょう!

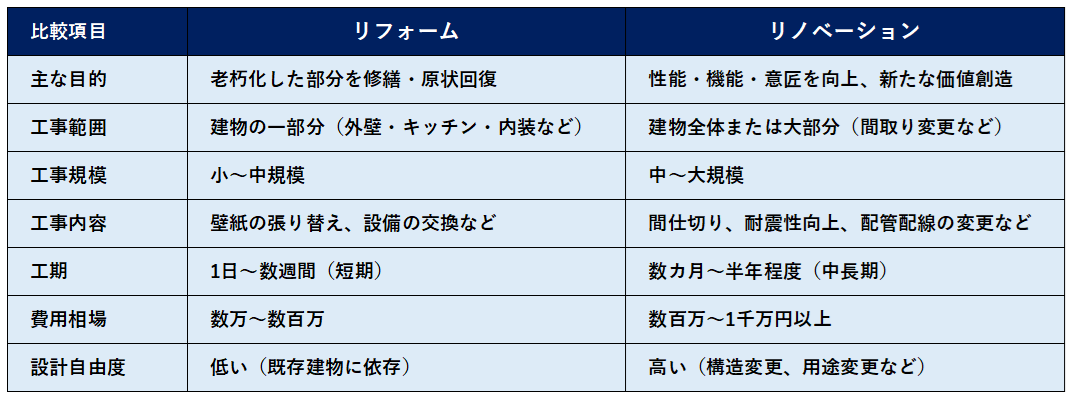

リフォームとリノベーションの違いとは?

ご存じの方も多いと思いますが、ここではリフォームとリノベーションの違いについて解説します。

リフォームとリノベーションの主な違いは、工事の目的と規模にあります。リフォームは「新築の状態に戻すための修繕」、リノベーションは「新たな価値を付加する大規模な改修」と区別されています。対比表を作成すると次のようになります。

リフォームでは主に古くなった住宅の部分的な改修を行い、年数が経過した住宅設備機器(キッチン、浴室、洗面化粧台、給湯器等)の交換や外壁補修、床、壁、天井の仕上げ材の貼り替えなど、暮らしを安全、快適にすることがメインとなります。

リノベーションは住宅だけではなく、ビルの用途を店舗、オフィスに改装する工事等を含み、既存建物に手を加えて、間仕切りを変更したり、建物全体に設備機器を追加したりするなど、住生活空間の価値を高める工事や、建物用途を変更するなど、リフォームより比較的大規模な工事を行います。躯体だけを残して、床や天井、内壁を撤去して、スケルトンの状態まで戻して工事を行うことも多くなっています。

注意点としては、工事内容でリフォームとリノベーションは区別できる面がありますが、その境界は明確ではなく、取り扱う業者や企業が別々に分かれているわけではありません。建築系の住宅工事会社はどちらも扱うことが多いでしょう。

リノベーション工事で構造変更を伴う場合は、建築士が設計図書を作成して建築確認申請を行う必要があるため、建築設計事務所や工務店等、建築工事を主体に行う業者が対応していますし、軽微なリフォーム工事では、外壁・内装・建具・電気設備・ガス機器・給湯設備など専門工事業者や、専業リフォーム会社が扱うことが多くなっています。

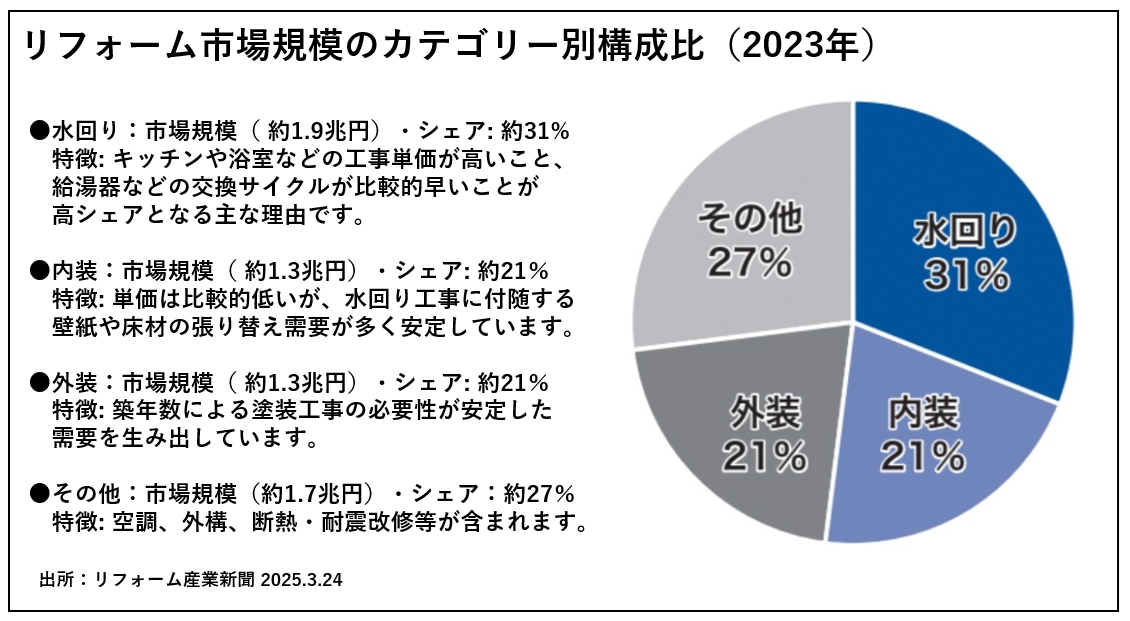

住宅リフォーム市場におけるカテゴリー別の市場規模

住宅リフォーム市場における、工事部位別の市場規模(構成費)はどのようになっているのでしょうか? リフォーム産業新聞が2025年3月に掲載した数値を参考にすると、以下の通りとなります。

永い住宅の寿命に対して、住宅設備機器や内装、外装の耐用年数は短く、例えば給湯機器は耐用年数が10年程度、外壁塗装は築30年までに、2回程度は必要となるため需要は安定しています。

リフォームの潜在顧客は、全世帯の6割を超える

リフォーム市場は比較的安定しながら、微増という推移を辿ってきました。

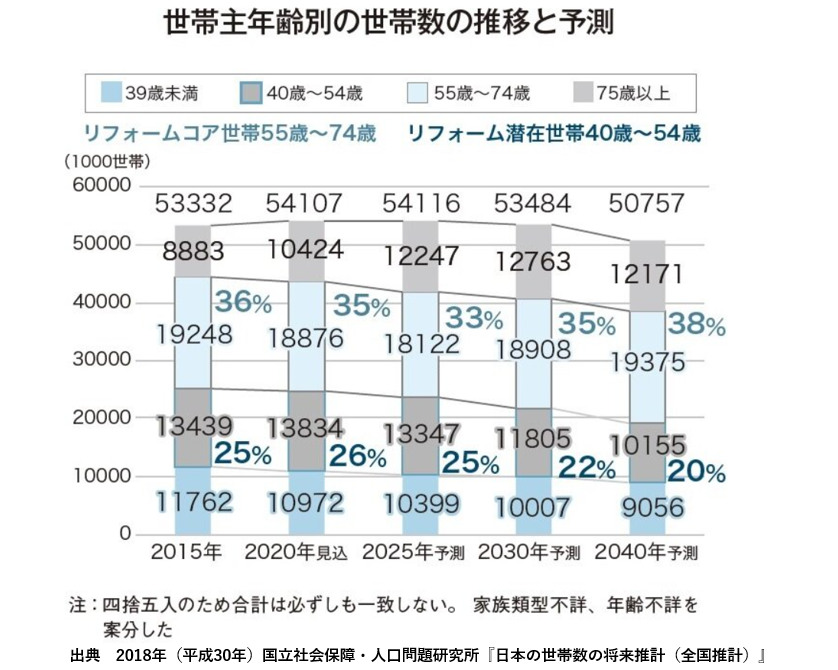

リフォーム需要は新築から築年数を経た、既存住宅から生じます。この潜在顧客は多く、また減少している若い世帯ではなく、中高年以降の世帯が潜在顧客となるのです。

世帯主が55歳~74歳を「リフォーム コア世帯」、40歳~54歳を「リフォーム潜在世帯」とした場合の2040 年までの見込み数が下表にまとめられています。

2025年の「リフォーム コア世帯」は33%で、「リフォーム 潜在世帯」は25%、合わせて全世帯の58%を占めています。コア世帯数は1924万世帯から1800万世帯台前半まで下がっていますが、2040年に再び1937万世帯と増加します。

少子高齢化で人口減は進んでいきますが、この「コア世帯」「潜在世帯」は、2040年でも合わせて58%を占め、リフォーム需要が安定的に継続していくことが推測されるのです。

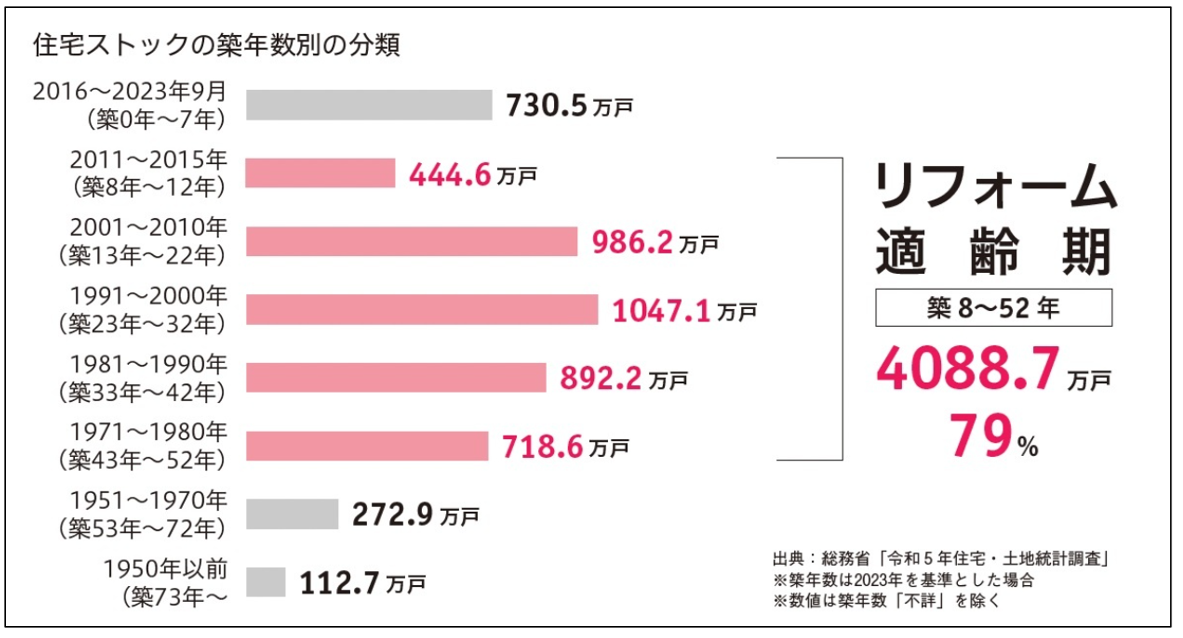

住宅ストックの約8割がリフォーム適齢期を迎えている

前項は世帯年齢をもとにしたリフォーム需要分析でしたが、新築から経年によって老朽化していくことが、リフォーム需要を生むという観点から、築年数をもとにしたリフォーム需要の分析が可能です。

1971年から2010年竣工の住宅は「リフォーム適齢期住宅」とされ、全体の約79%、4088万戸に達します。最も多いのは1991年~2000年竣工の1047万戸で、設備交換や外装改修がまさに進行中の築年数です。次に多い2001年~2010年の986万戸はメンテナンスや初回の外壁塗装需要が高く、1971年~1990年の1610万戸は全面改装か建替えの検討がはじまる層となります。

リフォーム業界の将来を支える新たなトレンド

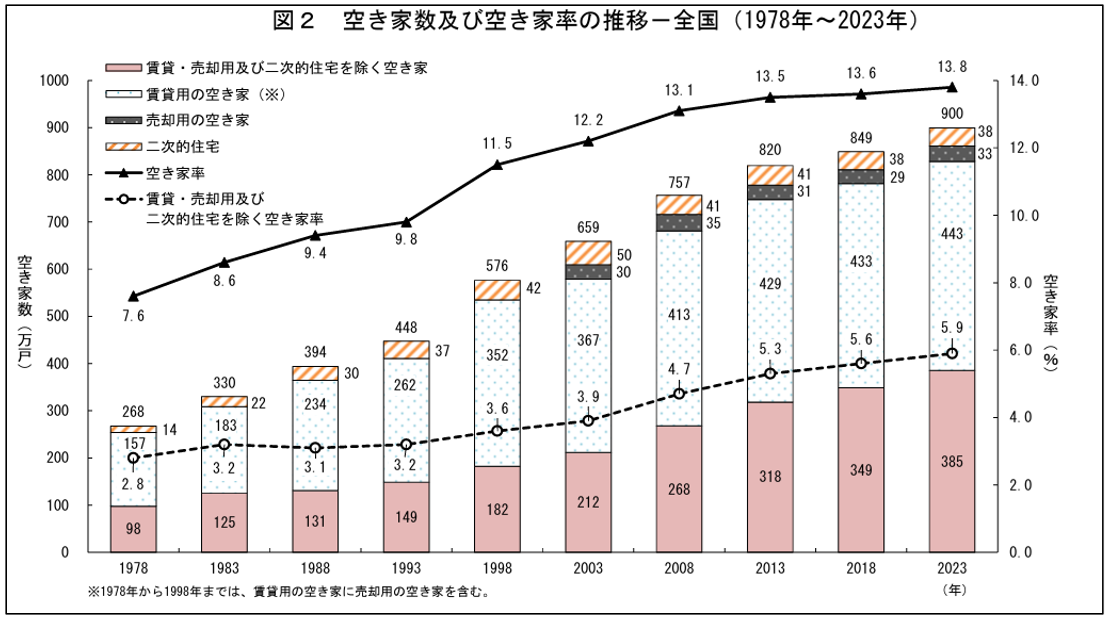

■空き家急増から増えていくリフォーム需要

総務省の調査によると、2023年時点で日本には約900万戸の空き家があり、空き家率は13.8%となっています。つまり日本では住宅7軒に1軒は空き家ということになり、とても大きな問題です。しかも2030年には1000万戸を超えると予想されています。

出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」

空き家が急増していくことによって、防犯上の問題や景観の悪化など地域にさまざまなトラブルを引き起こす可能性が高くなっていきます。

そこで政府は、2023年「空家等対策特別措置法」を改正し、改正前は「特定空家」が対策の対象でしたが、2023年12月13日施行により、特定空家になる前の段階で管理が不十分な「管理不全空家」が新設されました。

管理不全空家と判断された場合は、市区町村から指導・勧告が行われ、従わない場合は、住宅用地の特例(固定資産税の軽減措置)が解除される可能性があります。

これにより、所有者は空き家を放置することにより固定資産税の負担が増えるのを避けるために、空き家を売却するか、リフォームして活用するかの選択を迫られます。売却する場合も、整備を施すことにより商品価値を高める必要があるため、維持・修繕リフォーム工事の需要が増加します。もちろん解体工事となることもありますが。

このように、政府が空き家対策や中古住宅市場の活性化を推進していることにより、「中古住宅を購入してリフォームする」動きが増加しています。

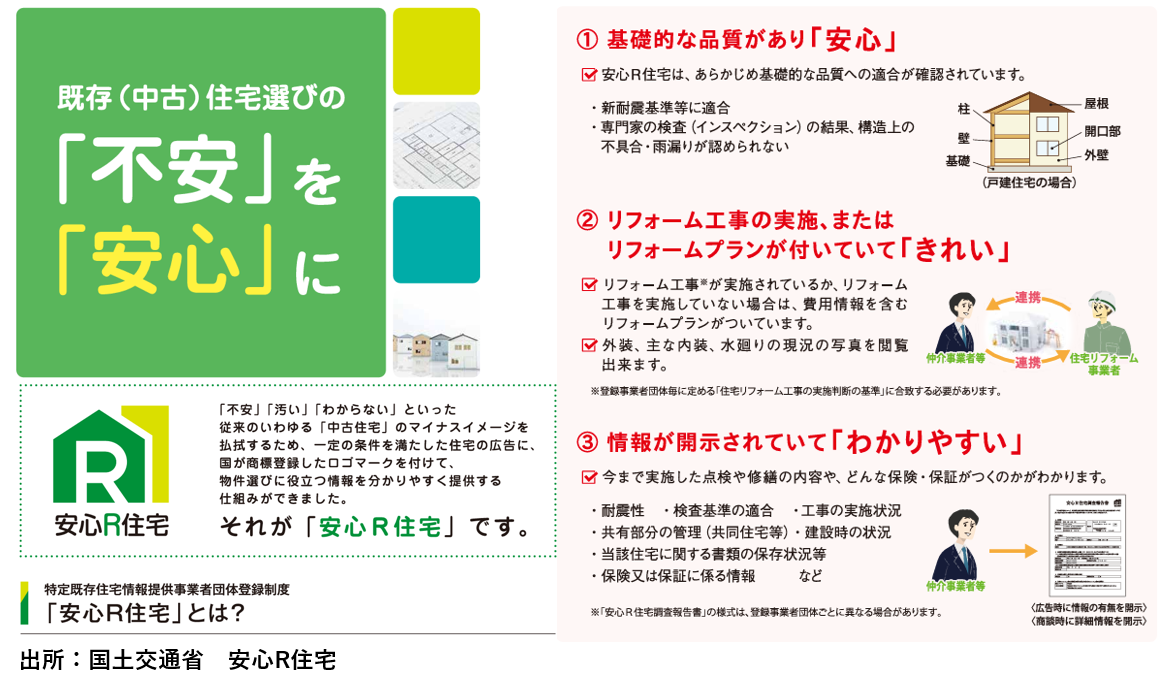

「安心R住宅」制度の拡充や「中古住宅購入+リフォーム費用」を一体化できるローンの普及が、この流れを加速させています。

■省エネ・ZEH対応リフォームの増加

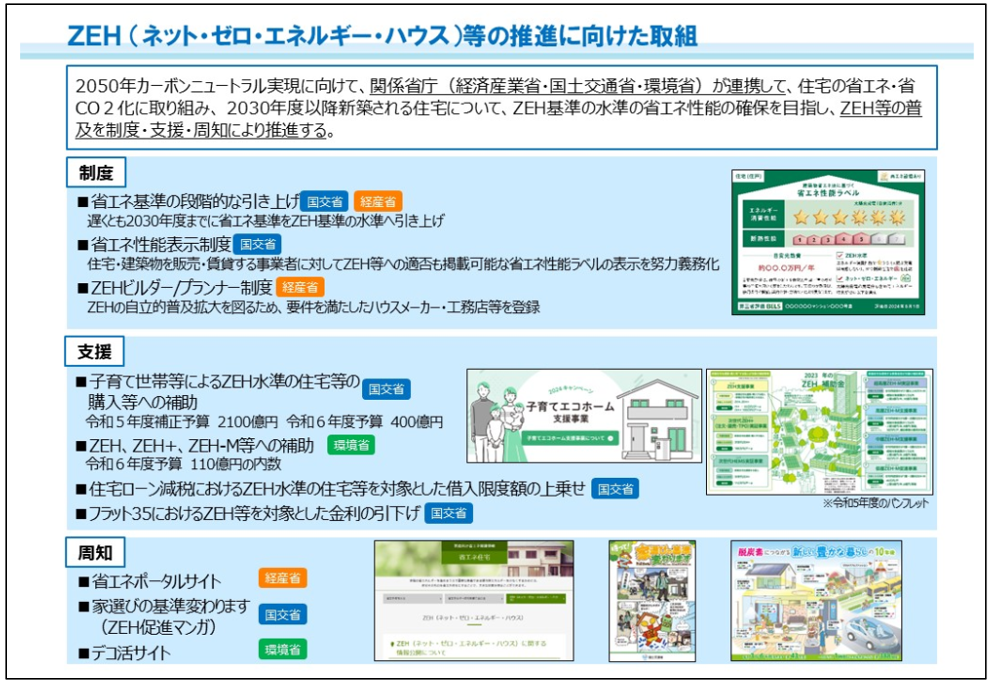

リフォーム市場では、「省エネ性能向上」が今後の大きなトレンドとなります。

政府は2030年までに新築住宅の60%をZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化することを目標としており、リフォーム市場でも断熱性能向上や再生可能エネルギーの導入が進められています。

■スマートホーム・IoT導入の進展

住宅のスマートホーム化が進んでおり、リフォーム市場においてもIoT技術を活用した住宅設備の導入が増加しています。これは省エネや防犯、利便性の向上に加え、高齢者や障がい者向けのサポート機能としての需要が高まっているためです。

【スマートホームリフォームの主な設備・技術】

・スマートロック・顔認証ドア(鍵を使わずに開閉可能、防犯対策として人気)

・音声操作・遠隔操作が可能な照明・エアコン・カーテン

・転倒検知センサー・見守りカメラ(高齢者向け)

・エネルギーマネジメントシステム(HEMS)(電気使用量を可視化し、節約に貢献)

■バリアフリー・介護対応リフォームの需要拡大

2025年に「団塊の世代」が全員75歳以上となり、後期高齢者人口が急増しています。これに伴い、在宅介護を支援するためのリフォーム需要が拡大していくと考えられます。

【高齢化社会で注目されるリフォーム内容】

・手すり設置(玄関・廊下・浴室・トイレ)

・段差解消・スロープ設置

・トイレ・浴室のバリアフリー化(滑りにくい床材への変更、引き戸への交換)

・ホームエレベーター・階段昇降機の設置

【政府の支援策と補助金】

・介護保険の「住宅改修費支給制度」(最大20万円の補助)

・各自治体のバリアフリーリフォーム補助金(例:東京都は最大100万円補助)

・高齢者向け住宅改修の助成金制度が拡充される可能性

■2025年4月に施行された建築基準法改正(4号特例の縮小)

2025年4月、建築基準法が改正され、4号特例(小規模住宅の建築確認審査の簡略化)が縮小されました。2階建て以下の木造住宅でも、建築確認の際に構造計算の審査が必要になり、間取り変更や耐震補強を伴うリフォームのハードルが上昇しました。

工事費用や手続きの負担は増加することになりますが、反面、建築士の関与が増えることにより、建築設計事務所や地域建設会社などが、しっかりとしたリフォーム工事を扱う件数が増加していく可能性が大きくなったと見ることもできます。

一方で、確認申請が不要な小規模リフォーム(手すり設置・段差解消など)需要が高まる可能性もあります。これらは手軽に安価な工事提供を行う設備業者などが得意分野としていくでしょう。

出典:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」

リフォーム業界研究で留意すること

リフォーム業界は安定した需要があり、将来性がありますが、短期間で急激な成長が見込める業界ではありません。

家電量販店やホームセンター、家具販売店や不動産業など他業種の参入も多く、多様な規模の業者による競争が激しい業界です。高額工事費による顧客獲得が各社の課題ですが、契約や施工のトラブルも過去に多く発生しています。

建築学生には、専門性を活かした提案や技術力を求められる仕事で、顧客に対して直接行う提案や折衝が、受注の成否を決める点が大きな魅力になると思われます。

自社の建築ストックと新築からの顧客を豊富に有する、大手・中堅ハウスメーカーや地域ビルダーのリフォーム部門が有力な就職先となり、リフォームの現場では、建築士資格と設計・施工経験のある人材が特に歓迎されます。

つまり、新卒でなくても、実務経験を積んだ後の転職先としても適しています。その点を留意して業界・企業研究を続けていきましょう!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)