【就活情報】インターンシップ選考対策・選ばれるポイント!

本記事は、2025年4月25日付の就職みらい研究所(株式会社インディードリクルートパートナーズ)の【2026年卒 就職活動TOPIC】を参考に、選考対策については総合資格ナビスタッフが、企業人事担当者などからお聞きしてきた情報をもとに、今夏、インターンシップ応募をされる就活生の皆様に向けて構成をしております!

8割以上の就活生がインターンシップに応募・参加している!

「インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムに応募した学生は、就職志望者かつ就職活動経験者全体のうち82.8%であった。また、インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムに参加した学生は81.0%であった。」

※「」内引用(2025年4月25日付、就職みらい研究所【2026年卒 就職活動TOPIC】)

就活生の8割以上がインターンシップに応募して、参加もしている!みんなやっているな~という空気が漂ってきます!そう、あなただけじゃないのです!

もちろん周りに参加していない人もいるとは思いますが、それほど気にする必要はないかな?決めるのは自分自身!積極的に動けばよい!先手必勝が世の常です!

インターンシップの平均参加社数は7.62社!

「インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムへの平均応募社数は11.35社、平均参加社数は7.62社。」

「プログラム期間別の参加状況を見ると、「半日」の割合が最も高く61.1%、次いで「1日」が49.6%だった。」

「また、平均参加件数をプログラム期間別に見ると、「半日」が最も多く6.36件、次いで「1日」が3.43件だった。」

※「」内引用(2025年4月25日付、就職みらい研究所【2026年卒 就職活動TOPIC】)

応募状況や参加社数は筆者の想定を超えて多くなっています!但し全学部を対象としたアンケート集計の結果になるので、建設系の学生に限れば志望業界が明確な分、多少、少なくなる可能性はあるかもしれません。

特徴的なのは、半日・1日のプログラムにまずは多く参加をしていること!

これは筆者も前記事で推奨しています!採用直結型インターンシップにこだわりすぎるよりは、まずは体験することや多くの学びを得ることを優先した方がよいと思いますし、競争率が高い、人気企業の採用直結型インターンシップにエントリーすることと併用していくべきであると思います!早い段階で業界、企業を知っておいた方がなにかと余裕も生まれるものです。できれば5日以上のインターンシップに参加する前に、1day仕事体験を数社は経験しておくとよいでしょう!

初めて応募した時期は卒業年次前年6月、初めて参加した時期は8月の割合が最も高い!

参加時期は卒業年次前年8月が57.4%と最も高く、卒業年次前年「9月」が45.0%と2番目に高い。特に5日以上のプログラムは「8月」の割合が54.3%と突出して高く、卒業年次前年「9月」が29.8%ということです。

サマーインターンシップは応募者が多く、競争が激しいもの。エントリー後に選考が行われます。インターンシップ不参加の理由は4割以上が「選考に通過しなかったため」。参加意思があったが、選考に残れず、参加が出来なかったというものです。

選考が行われたプログラムのうち、通過した割合は約5割

それでは何割くらいが選考に通過できているのか?ここが皆さんが一番気になるところだと思います。

「選考を経験した割合は78.1%と、多くの学生が選考を経験していることが分かった。」「応募したうち、選考があったプログラム」の割合は53.3%、「選考があったうち、通過したプログラム」は50.6%だった。」

※「」内引用(2025年4月25日付・就職みらい研究所【2026年卒 就職活動TOPIC】)

上記通り、約5割が選考を通過している現状なのであれば、事前準備や対策次第で通過率はもっと上げていけるように思われます。

また準備状況によって、実際には、選考結果の個人差はかなり大きいのではないかと思います。つまり7、8割は選考通過していく就活生もいれば、惨敗が続いて、参加できずに終わってしまう就活生もいるということですね!

インターンシップ応募のリアルな選考基準は?

ここからは、企業人事担当者などからお聞きしてきた経験をもとに、皆さんの準備・対策の一助としてお届けする内容です。

1.エントリーシート(ES)による選考

「グループワーク(企画立案、課題解決、プレゼンなど)」を行うインターンシップでは、5、6名から10名前後の小集団で実施することが多くなっています。

定員数は企業の実施体制によって異なりますが、例えば参加定員8名に対して、100名を超える応募が殺到することも珍しくありません。

一般的なのは100名の応募者から書類選考で20名に絞り、選ばれた20名はWEB面接を行って、最終的に辞退を考慮して10名に参加内定を通知するような形式です。

つまり書類選考で100名から20名を選ぶために最初から80名は通過できません。

書類選考はエントリーシート(ES)で行う場合と適性検査(SPI等)を併用する場合があります。

いずれにしても、まずESがしっかり書けていることが評価のポイントになります。

ESを書く側の学生は、ESを読む企業担当者が、かなりの数のESを読まなければならないことを十分に知っておく必要があります。

ESを読む担当者は膨大な数のESを読むうちに疲れてきますが、反対に「よい・悪い」は、ぱっと見て一瞬で判断できるようになっています。第一印象で文章が分かりにくいと感じた場合は、残念ながら、それ以上先は読まないということが現実です。

最後まで読んでもらうためには、簡潔で分かりやすい文章であることが大切です。

ES段階では順位づけは意識せず、○△×程度の評価で20人を選びます。

適性検査を併用する場合は30名から40名くらいをざっと選んで、検査結果で絞ることもあります。次のステップでは面接を行うため、多少人数を超過して通過させることもあるでしょう。

ESだけで合格することはありませんが、「選考に残るES」でなければ次のステップに進めないことは覚悟しておいてください。最初の勝負はESで決まるのです!

2.オンライン面接の選考ポイント

候補者1名に対して面接官2名で30分の「オンライン面接」を行うのが標準的な実施方法です。(もちろん企業によって多少の差異はあります。)

ガクチカ、自己PR、志望理由を順番に聞いていきます。(ここではESに書いてあることを再確認します。)

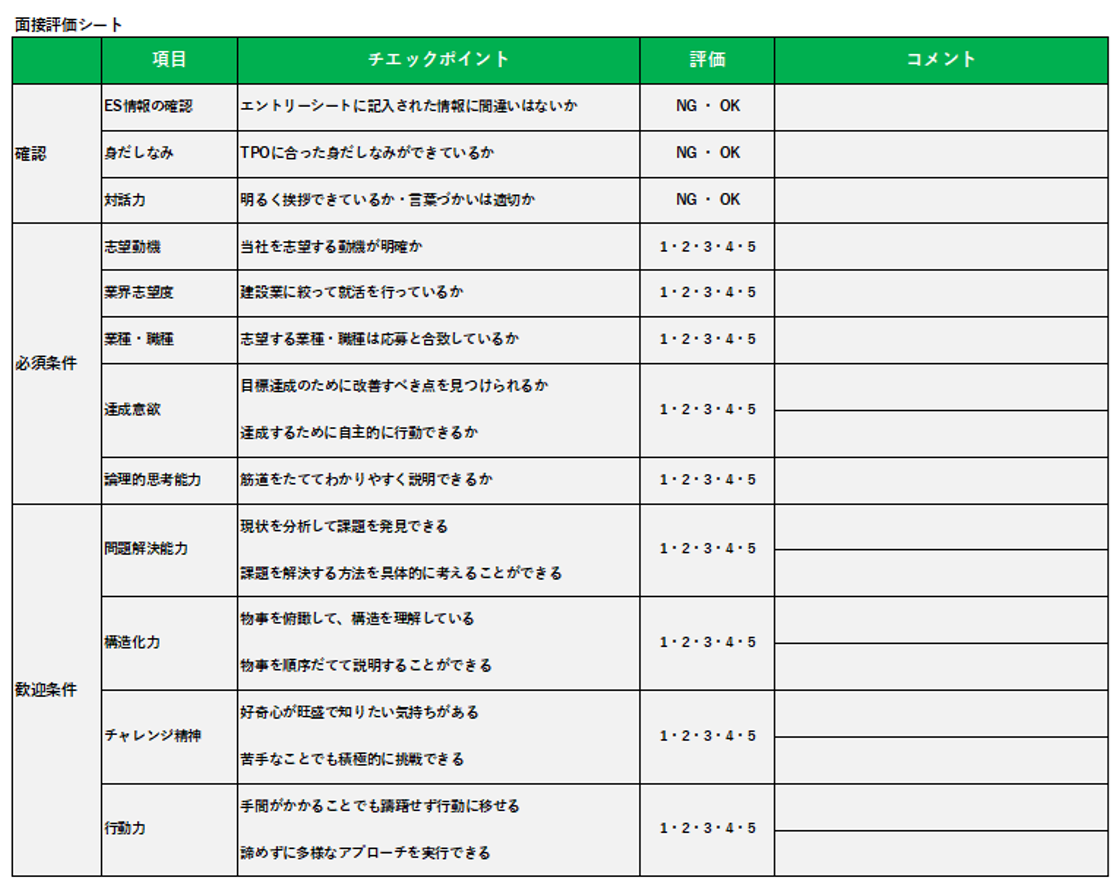

面接官は学生の受け答えを確認し、「面接評価シート」で点数をつけていきます。面接評価シートを作成する目的は、次の3つです。

面接評価シートがあれば、面接官による評価のばらつきを避けられます。また、限られた期間で面接を行う場合は、面接官は複数チームに分かれて選考を実施します。面接官とは別に採用可否を決定する者(部署)がいる場合も多く、そのため面接結果は目に見えるかたちで情報共有をする必要があり、面接官は評価シート記入が必須となっています。

下図は「面接評価シート」の一例ですが、通常は企業毎で独自に作成しており、評価項目は新卒・中途・職種などでも異なる場合がありますので注意してください。

面接評価シートにあるように、ESに記入済みの内容は、当初から再確認をすることになっています。よく「書いてあるのに聞かれた。読んでいない?」と疑問を感じたり、「ESに書いてあると思いますけど、」などと回答に付け加える学生がいますが、これは安易な記入で済ませていないか?書き漏らしている情報はないのか?記入した真意は何処か?実際にはどの程度か?など深く掘り下げておきたいということなのです。

ES記入例をコピペしているようなケースでは、自分の言葉で十分な説明ができずに撃沈してしまうありますし、ましてや記入内容と回答内容の矛盾を指摘された場合は、評価シートにNGが付きますので注意が必要です。

インターンシップ選考に選ばれるポイントとは?

本来は業界・企業研究が目的で応募するのがインターンシップですから、企業側もある程度はその状態に理解があるものです。ですから志望動機を問う際も、「業界への興味や職種への志望、なぜ自社のインターンシップに参加したいのか」を重視しています。

企業にとっては、多額の費用をかけて設定する限られた機会に、採用候補となる優秀な学生を確保し、参加して自社を知ってもらい、第一志望として、入社してもらいたいと考えてインターンシップを企画しています。

もしも参加する学生が本気で志望していなかったり、真摯に学ぶ姿勢が足りていなかったりしたら、企業としては参加してもらっては困ってしまうし、選考後に辞退でもされたら大きな損失になってしまう。ここがまず最大のポイントです。

それから業界、職種、社風などとのマッチングは最も重要なポイントです。

幅広く優秀な学生に企業PRを実践したいと企画してはいますが、「こんな学生に来て欲しい」という、「求める人材像」は必ず選考の際に基準としているはずなのです。

それらを満たす学生が参加してくれることを企業人事担当は切望しているのです。

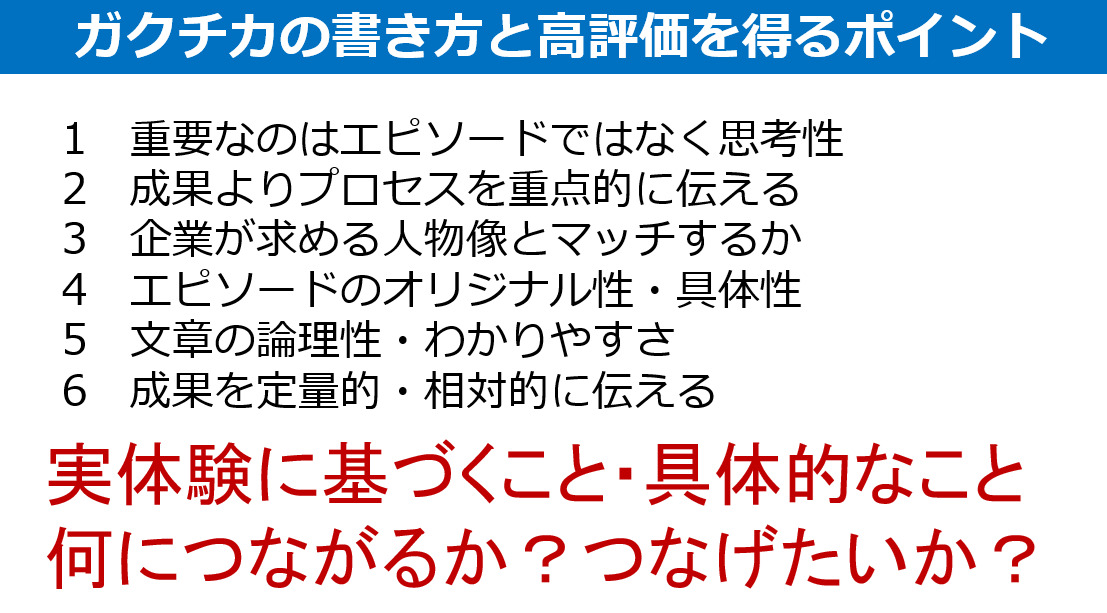

■ガクチカ

ガクチカは結構、記入が難しいものです。書くことがないからインターンシップに参加して、ガクチカのネタにしたいと思っている学生の方が多いのではないでしょうか?

これは何を知りたくて聞いているのかを、まずつかみましょう。仮にあなたが大学3年生だとします。周りを見渡して、世界一周だとか、自転車で日本一周だとか、マラソン大会で優勝とか、そんな実績をもつ人は何人いますか?

逆に自転車で日本一周した人がいたとして、それをインターンシップにどう活かすのでしょうか?決して派手な成果や特別な経験である必要はありません。

個性や強みが伝わるエピソードを選ぶこと

選ぶエピソードは、自分の個性や強みを伝えられるものが良いです。重要なのはエピソードではなく、どう考えたかであり、成果よりもプロセスなのです!

長く継続して取り組んだことや、目標に向かって努力したことなど、自分の努力や工夫が見えるエピソードを選びましょう。

企業が求めるものを見抜くことが重要

企業は、ガクチカを通じて学生の能力や人柄を知りたいと考えています。そのため、企業がどのような人材を求めているのかを理解し、自分の経験と企業の求める人物像を結びつけることが重要です。

たとえば、チャレンジ精神を求める企業であれば、新しいことに挑戦した経験を強調すると良いでしょう。地道な努力や忍耐を求めるのなら、それに相応しい経験を記入しましょう。ここでは「考えたこと、行動したこと」が重要なテーマです。

自分の成長を示す

最終的に、ガクチカを通じて自分がどのように成長したかを示すことが重要です。経験を通じて得たスキルや知識、考え方の変化などを具体的に伝えましょう。企業はあなたが将来どのように成長し、貢献できるかをイメージしやすくなります。

■志望動機

将来の目標を達成するために「インターンシップに参加することで、こんなことを学びたい」というような書き方をしましょう。

将来の目標を達成するために、「なぜその業界や職種を選んだのか」「選ぶに至ったきっかけは何なのか」「このインターンに参加するとどんな能力が身につけられるか」の視点から、インターンを志望する動機を考えてみてください。

「インターンシップに参加したい」→その目的・動機が明確であること!

選ぶに至ったきっかけは、他の学生と志望動機を差別化できるポイントになります。

サークルやアルバイト、留学の経験、子供のころからの思いでなど、自分自身の過去の経験を深堀してみましょう。

とってつけたような内容ではなくて、シンプルで強く、相手の心に重く響く、直球勝負です!

■自己PR

自己PRは、まずは結論から記入する習慣をつけましょう!

「私は○○することができます」「わたしの強みは〇〇です」という書き出しです。

その次に強みや長所などを証明する具体的なエピソードが必要です。具体性のあるエピソードがないと、「この学生は本当にその強みを持っているのか?裏付けはあるのか?」と相手の納得が得られないからです。

「目標を成し遂げるために□□□をしました。結果は~~で〇〇ということを学びました」といった感じで書いてみてください。

次に、自身の長所や強みが、インターンシップ参加や企業での仕事にどう活かせるか?自身の長所や強みでどのように貢献できるのかを忘れず記入しましょう!

企業の人事担当が聞きたいのは、まさに「あなたはどのように活躍してくれますか?」「仕事でどんな貢献ができるのですか?」ということなのです。

企業がどのような人材を求めているのか、採用ホームページに紹介されているインタビュー内容や社員の話などを参考にしてみましょう!

応募職種が決まっている場合は、その職種に求められるポイントを押さえましょう。

それと重要な点ですが、運動部部長としての活躍やサークル活動で代表を務めたことなどをアピールする場合は、客観的にみて、団体・グループ・チームなどで得た成果は、自分だけの手柄ではありません。経験を通して自らが学んだことをPRすべきです。

建設業は多くの部署や企業、人が関わって全体が協力し合うことで成り立っています。施工管理も設計職も互いに支え合う仕事になりますので、スタンドプレイみたいな自己PRは思い上がりに聞こえて、嫌われてしまう傾向があります。

「自分で成果を独り占めするようなやつは、うちには要らないよ!」ということ。

それだけで不合格は無いかもしれないけど、印象はよくない。そこは注意をしてください。

本記事では、「記入例(文章見本)」は掲載をしていません。そこはコピペせずに自分で考えていただきたく思っています。書いたものを添削して欲しいなどの要望には、個別にお応えします。

また「記入例」はWEB上にたくさん掲載されていますから、参考にしたい場合は自分で調べてみましょう!自らに結果が伴うことだから、そこは自己責任でなければならないと考えているわけです!

総合資格ナビは、インターンシップに応募する皆さんの成功と活躍を心から応援しています!

引用元:【2026年卒 就職活動TOPIC】インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムへの参加状況 (3月時点)

(本記事は、総合資格ナビライター kouju64が構成しました。)