2026年卒・2027年卒におくる「6月の就活アドバイス」【就活情報】

6月1日、大学生など採用面接「解禁」 オンライン面接開始…

来春卒業する大学生などを対象にした採用面接が、6月1日に解禁となり、都内の大手商社ではオンラインによる面接が始まりました。一方で、学生の「売り手市場」が続くなか、採用活動を前倒しする企業の動きが年々広がっています。

「6月1日選考解禁」は、企業の採用活動や学生の就活による学業への影響を減らそうと、政府が企業側に要請する形でルールを決めていて、経団連をはじめとする経済団体加盟企業では、来春卒業する大学生や大学院生を対象とした採用面接を6月1日解禁としているのです。

実際には「就活の早期化」が進み、大手企業ほど優秀な人材を早期に確保しようと「採用直結型インターンシップ」に力を入れています。インターンシップは学生たちが大学3年生だった昨年夏から秋・冬にかけて実施されており、「現場の仕事を体験するカリキュラム」や「業界マーケティングのグループワーク」などに取組ませています。

インターン選考では適性検査を実施したり、インターンで評価の高かった学生を対象とした面接なども実施されたりしていて、就活解禁となる3月前後には水面下で内々定を出していく企業が多くなっています。6月の面接もインターシップを通じて社内選考が進んでいる学生を対象に行っているケースが多いのが現状です。

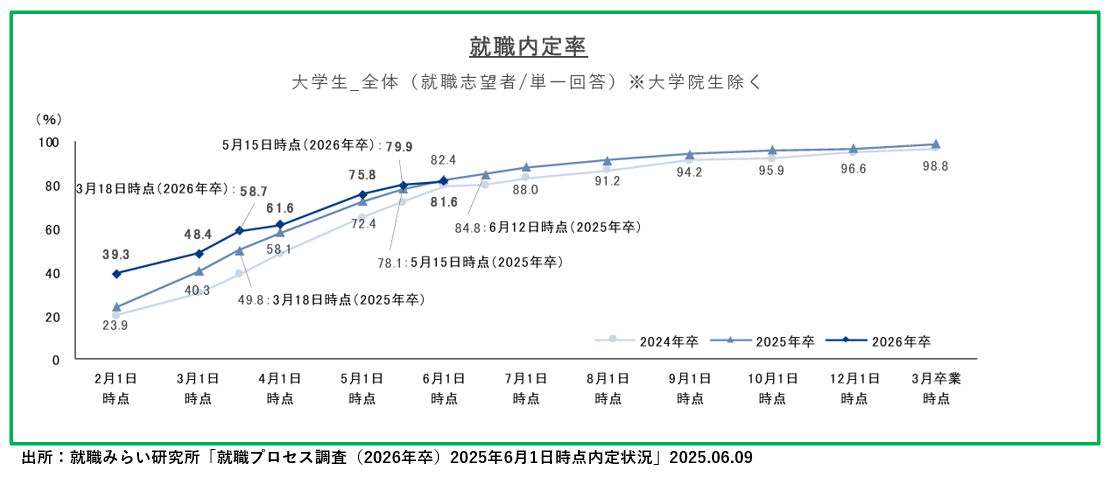

2025年6月1日内定率は81.6%。進路確定率は64.8%(就職みらい研究所)

2025年6月9日、就職みらい研究所(株式会社インディードリクルートパートナーズ)が発表した就職プロセス調査(2026年卒)「2025年6月1日時点内定状況」によると、6月1日時点の大学生(大学院生除く)の就職内定率は81.6%(前年比▲0.8ポイント)と、前年に続き8割を超える結果となり、企業の高い採用意欲が継続しています。大学生全体の就職活動実施率は35.0%、進路確定率は64.8%と、いずれも前年と同水準となっています。

当年度内定率は、同社が調査を開始した2月1日時点では39.3%で、前年比プラス15.4%と従来以上に早期内定が進行していました。その後、月を追うごとに前年差異が少なくなり、6月を迎えて前年をわずかに下回る結果となりました。

近年、指摘されてきた「就活の早期化によって、学生たちが自身のキャリアをあまり考えていない状態で決断することも増えている。」という問題については、株式会社キャリタスが、「内定保持者が就職先を決めていない理由」について集計を行っていますので次項で紹介します。

株式会社キャリタスの「6月1日時点の就職活動調査(速報)」では、内定率83.7%(前年同期比▲1.5%)、就職活動終了者62.0%と、就職みらい研究所と大きな差がない調査結果が発表されています。

2026年卒内定保持者の未決定理由について(キャリタス就活学生モニター2026調査結果)

株式会社キャリタスの学生モニター調査によると、就活終了者62.0%のうち、複数内定を保留して未決定の者が9.2%おり、就活継続者は38.0%で、「内定あり」(21.7%)と、「内定なし」(16.3%)に分かれるとのことです。

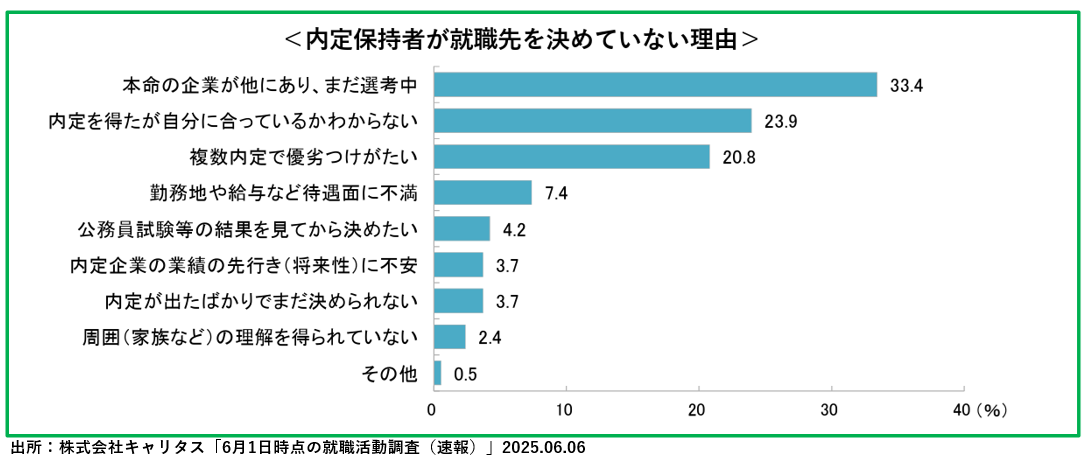

内定保持者で、内定先への就職を決定していない者が全体の30.9%いるということになります。この内定保持者で、就職先を決めていない学生に、その理由を尋ねて集計した結果が下グラフとなります。

「本命の企業が他にあり、まだ選考中」(33.4%)は、選考解禁後に第一志望企業の面接が始まったという学生が一定数いるものと思われます。「自分に合っているかわからない」(23.9%)、「複数内定で優劣つけがたい」(20.8%)のように、内定は得ているものの、決め手に欠けて承諾を迷う学生が少なくないことがわかります。

この時期からは、どの企業でも最終選考や内定者向けの説明会・懇談会など面談機会を設けていくことでしょう。焦らずに判断を進めて、後悔のない選択をしていく必要があります。採用企業も内定者向けに勤務地(配属)や入社後の研修予定、職場見学、入社前バイト等の案内を行います。10月以降になると通信研修を実施する企業も多くなっています。

総合資格ナビでも、昨年、複数内定で悩んでしまった方へのアドバイスとして記事掲載しておりますので、この機会に参考にしていただけたら幸いです。

複数内定で悩んでしまった場合、本当に納得できる会社を選ぶためにすべきこと

内定承諾した人も未決定者も「企業研究・業界研究」は継続しましょう!

内定承諾して就職先企業が決定したら、残された期間は学業や学生時代しか体験できない地域活動などに打ち込んでいくことが大変重要です。但し、就活を通して進めてきた業界研究や企業研究の習慣も忘れずに継続していきましょう。

現時点で就職先が決まっている方は、大手企業が中心と思いますが、上場企業であれば、2025年3月期決算結果は、決算後45日以内に証券取引所に決算短信を公示することが義務付けられています。決算短信では決算結果の詳細に加えて、今期の決算見込みも掲載されます。

このため業界最大手規模の企業は5月16日前後に業界紙や全国ニュースで決算結果が報道されることが多く、また6月末までに「株主総会」を開催して、そこで「決算報告書」を明らかにするとともに、直近の営業展開や中期経営計画(5ヵ年計画)を公表するので閲覧をしておきましょう。

決算報告書は各社ホームページのIR情報※に掲載されています。

※IR情報(Investor Relationsインベスター・リレーションズ)とは

IRとは企業が投資家や株主に向けて経営状況や財務情報を発信する活動です。これにより、企業は透明性を確保し、投資家との信頼関係を築くことができます。IR情報には決算短信や有価証券報告書、新商品・新開発の発表、中期経営計画などが含まれます。

2027年卒以下(3年・2年・1年生)は業界を俯瞰する目を養いましょう

2027年卒以下の学生は、オープンカンパニー(1Day職業体験)やインターンシップで、一歩ずつ業界研究を進めていけばよいと思います。特に学業の方向性や研究室配属など自らの学びに結びつく視点を意識していきましょう。

ゼネコン・住宅産業・設計事務所など業界をまとめた書籍を選ぶ際には、できるだけ新刊にあたりましょう。業界情報や商品、技術、政策などは毎年更新されていくものです。3年以上前の刊行物では、相当に情報が変わっています。

前年度の決算業績をもとにして、「日経業界地図(日経新聞社)」や「会社四季報業界地図(東洋経済新報社)」が、例年8月下旬に発刊されますので、確認しておくとよいでしょう。

毎年、総合資格が出版している「建築学生のための就活ガイド」は今秋発刊予定で新年度版の編集作業が進んでいます。

建設業界は専門的で特殊な業界と思われがちですが、実際には業界が造りだす構造物や建築物は、行政(国・都道府県・市町)や不動産、製造業、運輸・流通業など広範な業界から建設受注しているものであり密接な関りがあります。

また全国大手規模の総合建設業やハウスメーカー、設備工事業、プラント業界などは海外で大きな商いをしていますので、国際市場や各国の経済情勢も把握しておく必要があるのです。

戸建て住宅の動向に興味を持ったら、「ではマンションはどうなっているか?」「住宅やビル以外では、どのような施設の建設が増えているか?」など、得た知識からさらに視野を拡げていくことが重要です。

また設計・施工管理のほかに、どのような職種があるのか?その職種は建設ライフサイクルのどこに関わっているのか?各職種の連携や役割分担なども知っておいた方がよいでしょう。

2026年卒で建設業に就活していて、現在未内定の学生へ

就職希望で就活に取組んでいて、6月未内定の場合は、個別に原因があることは間違いないと思いますが、最も可能性が高いのは以下の事例です。

1.エントリー企業数の不足

エントリー企業数は、最低10社は必要。(当初は15社から20社くらいで開始)

大手だけでなく中堅企業や地方の優良企業も視野に入れて動く必要がある。

周辺業界や関連業種に視野を広げ、自分のスキルが活かせる場を探すこと。

2.第一志望の企業に落ちて意欲が低下

第一志望に落ちたり、エントリーしてみたが、志望するイメージと合わなかったりすると就活への意欲が低下してしまう学生もたくさんいます。相性もあるので、憧れていても自分に合わない企業はあるものです。

志望順位の見直しを行い、複数の「第一志望候補」を持つようにしましょう。

落ちた原因を冷静に分析して次の選考に活かす具体的な改善点を洗い出すこと。

再度自己分析を行い、本当に自分に合った企業は何かを見直す。

3.倍率の高い大手企業・有名企業ばかり受けている

規模や知名度だけでなく、事業内容、成長性、職場環境などを重視した選定を行う。

中小企業や、創業10年未満のベンチャー企業など異なる規模の企業も検討する。

大手企業のグループ会社や取引先企業など、関連企業も視野に入れる。

インターンシップや1Dayイベントに参加し、実際の職場環境や社風を体感する。

4.書類対策・面接対策ができていない

ESは企業ごとに編集し、企業特有の課題やニーズに対応した内容にする。

自己PRは「結果・数字」を交えた具体的なエピソードを示して「だからこの企業で活かせる」という結論付けをする。

志望動機は「なぜその業界か」「なぜその企業か」「なぜその職種か」の3段階で構成して具体性を持たせる。

面接練習を録画・録音して客観的に話し方や態度を分析し、改善点を洗い出す。

第三者に書類の添削を求めたり、面接相手を依頼して評価や助言をしてもらう。

【重要なアドバイス】

大手企業で職種限定・地域限定で追加採用が行われることがあります!

建設業界は人手不足で採用難の時代を迎えています。大手企業・人気企業は早い段階から採用活動を行い、早期内定で予定数を確保できれば、次年度活動の早期スタートに切り替えをしていく傾向が強いです。

但し、大手企業でも職種や採用地域で予定数を充足させるために追加採用を行うことがあり、その情報は総合資格ナビや大学キャリアセンター、就職担当教員に直接「紹介依頼」として話が来ることがあります。

地方企業、中小企業は6月以降に本格的に採用活動を開始することがあります!

地方企業や中小企業は、全国大手企業の内定が出揃った後で、積極的に会社説明会などを開催することがあります。この情報も総合資格ナビや大学キャリアセンター、就職担当教員に直接「告知依頼」が来ることが多いので、チャンスを逃さないようにしましょう。いまから十分巻き返しが可能です。

与える印象や適性とのミスマッチも考慮して再検討を行うこと!

自身が最初に志望した業界・企業・職種と、自身が与える印象や適性にミスマッチを感じさせてしまうことが未内定の原因になっていることも多いものです。

設計希望の場合は作品ポートフォリオや入賞実績が充実していることや、大学院卒が中心で、即日設計試験などでライバルに勝てないと選考に残れないことがあります。

注)それでも各社の採用基準は同じではなく、求めるものは異なります。

ハウスメーカーでは、明るい笑顔や快活な雰囲気。聞き上手であることやビジネスマナーなど、顧客に与える第一印象が最重要ポイントになっています。

施工管理では几帳面に書類作成ができて、常に細かく計画的で、誰が相手でも気兼ねなく話せて協調性に富むことや人を動かせること。急な予定変更にも動揺することなく対応できる落ち着きや、問題解決能力が必要です。

応募してもうまく選考に残れない場合は、カウンセリングを受けて、適職に関するアドバイスを得た方が早道となることも多いので遠慮せずご相談ください。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)