国土強靭化、次期5ヵ年計画を閣議決定!20兆円強の事業計画でインフラ老朽化への対応も推進【速報版】

2025年6月6日、政府は「第1次国土強靱化実施中期計画」を閣議決定しました。「第1次国土強靭化実施中期計画」では、2025年度中を期限とする現行の「5ヵ年緊急対策」および「年次計画2025」の次展開として、2026年度から2030年度までの5年間におおむね20兆円強の事業を計画しています。

この計画では、激甚化、頻発化している自然災害への防災対策に加えて、近年、問題が顕在化しているインフラ老朽化への対応を目標としています。

国土強靭化への取組みについて

わが国では東日本大震災があった2011年以降、熊本地震、北海道胆振東部地震、能登半島地震と大型地震が続いています。また気候変動に伴い、秋田・山形豪雨など自然災害が激甚化・頻発化しており、今後も南海トラフ地震をはじめとした災害で大きな被害が起こる可能性があります。

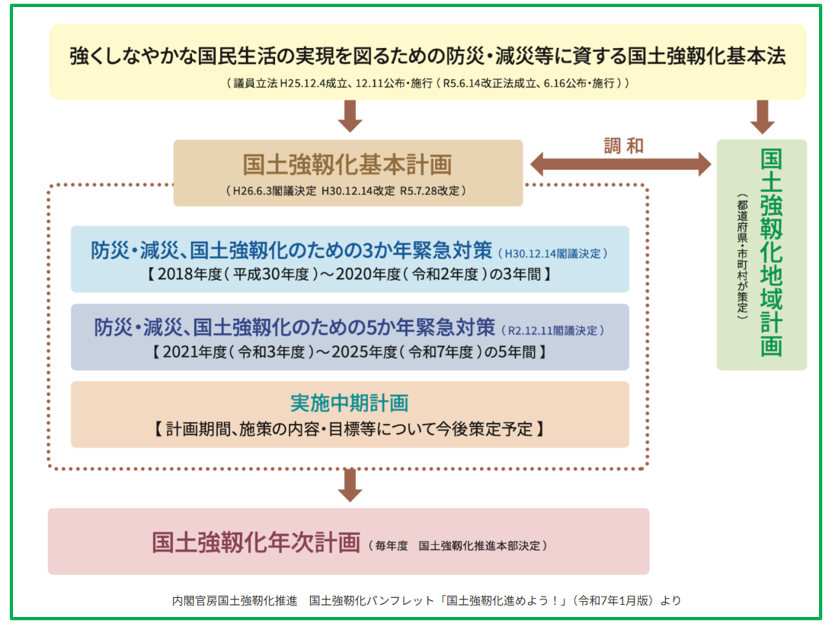

国土強靭化とは、自然災害に強い国づくり・地域づくりを目指す取組みのことであり、2013年に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」制定から開始しました。

2014年に「国土強靭化基本計画」が決定され、2018年以降、「防災・減災、国土強靭化のための緊急対策」が決定されて施策を進めてきた他、都道府県・市町村でも「国土強靭化地域計画」を策定して、国と地域が調和しながら取組みを進めています。

第1次国土強靭化実施中期計画(2026年度~2030年度)の概要

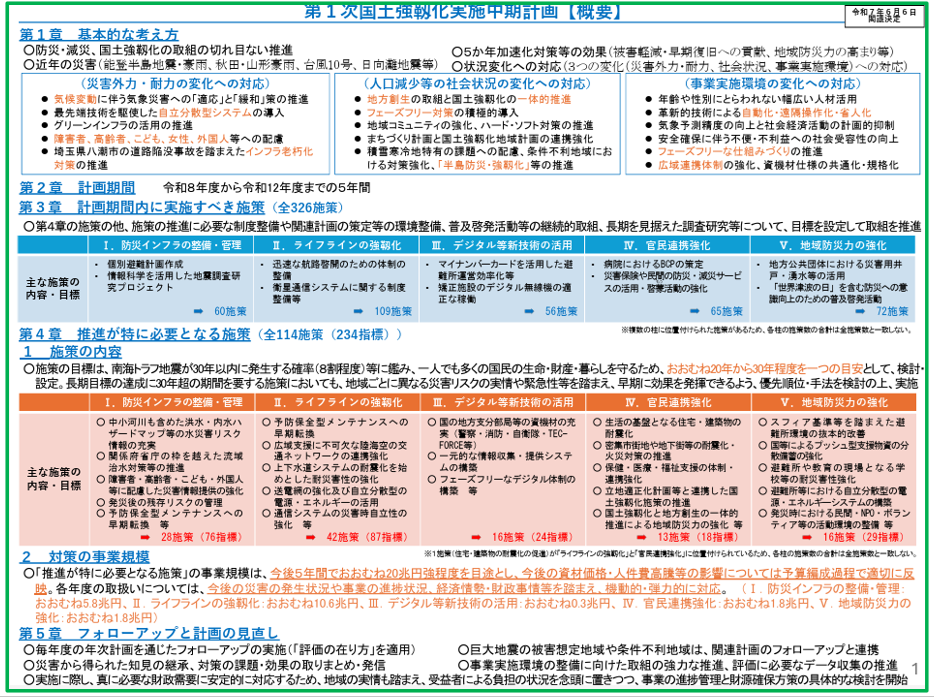

2025年6月6日に閣議決定された「第1次国土強靭化実施中期計画」は、2026年度からの5年間で実施していく政策をまとめています。ここでは計画の概要一頁を掲載します。

出典:内閣官房

第1次国土強靭化実施中期計画、第1章では、次の3つの観点から対策を進めていくことを「基本的な考え方」として示しています。

■災害外力・耐力の変化への対応

■人口減少等の社会状況の変化への対応

■事業実施環境の変化への対応

第3章では、計画期間内(5ヵ年)に実施すべき施策(全326施策)の内容・目標を掲げ、この中で第4章に記載される「推進が特に必要となる施策(全114施策・234指標)」の事業規模を、今後5年間でおおむね20兆円強程度を目途として、今後の資材価格・人権費高騰等の影響については、予算編成時に適切に反映させ、各年度の取扱いについては、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢・財政事情等を踏まえ、機動的・弾力的に対応するとしています。

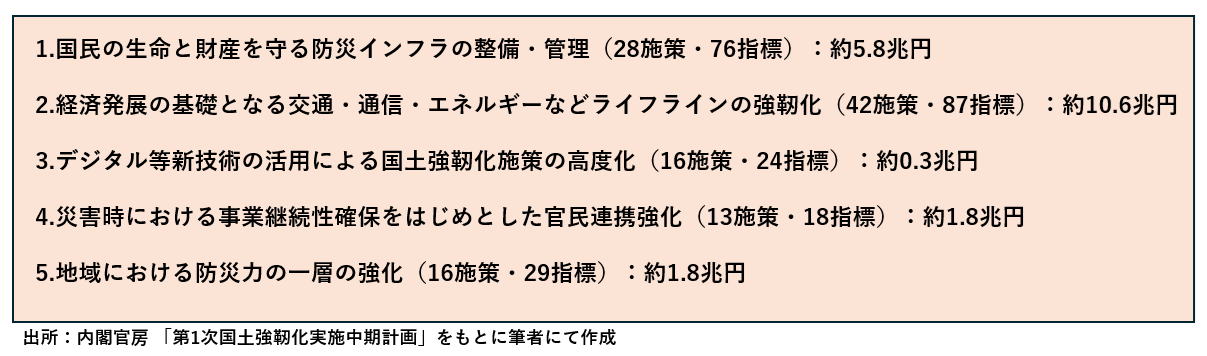

この計画・施策の主な内容と事業規模(予算)は、下表の通りです。

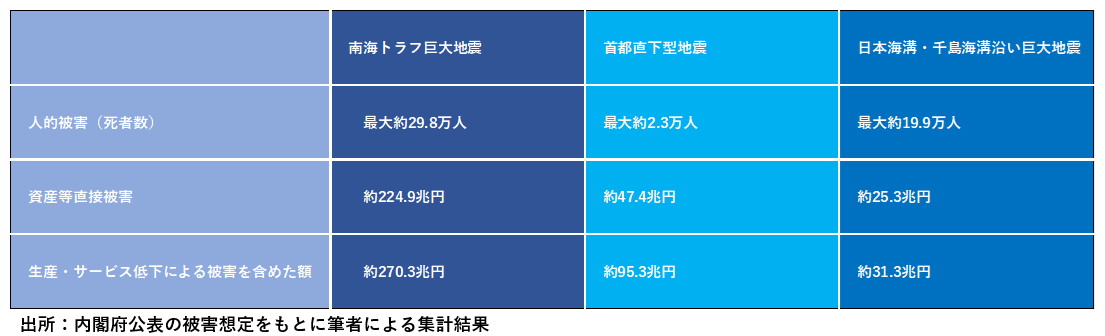

20兆円は非常に大きな金額ではありますが、2024年1月1日に発生した能登半島地震が未だ復興途上であることや、2025年3月31日に公表された、南海トラフ地震の被害想定を振り返れば、災害が発生することによる深刻な被害を、従来以上の防災・減災対策を事前に進めていくことで、カバーしていくことは不可避といえるでしょう。

下表は南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝巨大地震の被害想定額です。

第1次国土強靭化実施中期計画に取り入れられた「インフラ老朽化に対する目標」

わが国では、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が進んでおり、著しい劣化や損傷が災害時の被害を拡大させる懸念があります。特に2025年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、想定を超えた被害に拡大しており、目に見えない箇所にある上下水道の老朽化対策が急務であることを浮き彫りにしました。

具体的なインフラ老朽化対策は、実施中期計画において各分野で2030年度目標が設定されています。但し、実際には20年から30年程度かかる対策もあり、地域ごとに異なる災害リスクがある実情を踏まえて、緊急性を踏まえた優先順位をつけて施策が進んでいく予定です。

第1次国土強靭化実施中期計画では、防災・減災などのため、主要な施策に投じる事業費20兆円強程度の約半分に相当する約10.6兆円を「ライフラインの強靱化」に割いています。その他内訳は「防災インフラの整備・管理」に約5.8兆円、「官民連携強化」と「地域防災力の強化」にそれぞれ約1.8兆円、「デジタルなど新技術の活用」に約0.3兆円としています。

ライフラインの強靱化では、「予防保全型メンテナンスへの早期転換」の一環として、国土交通省が「上下水道施設の戦略的維持管理・更新」に取り組みます。具体策として、30年以上経過した口径2m以上の大口径下水道管路の健全性確保率を2024年度の0%から2030年度までに100%に引き上げます。

国土交通省は道路施設の老朽化対策として、国と地方公共団体が管理する道路で緊急または早期に対策を講ずべき橋梁の修繕措置(完了)率を、2023年度時点の55%から2030年度までに80%、2051年度までに100%に向上させることを目指していきます。

インフラ耐震化や治水の施策も数多く掲げており、緊急輸送道路上の橋の耐震化率を2023年度時点の82%から2030年度までに88%、2056年度までに100%に、住宅の耐震化率を2023年度時点の90%から2030年度までに95%にそれぞれ引き上げる計画です。

治水施策では気候変動に伴う洪水への対策として、国管理の河川で2023年度時点では31%である気候変動を踏まえた洪水への対応率を、2030年度までに39%、2080年度までに100%に引き上げることを目指します。

海岸堤防については、気候変動を踏まえた高潮・津波への対応率を、2023年度時点の51%から2030年度までに58%、2070年度までに100%に向上させるとしています。

このように各分野について、第1次国土強靭化実施中期計画期間の最終年度となる2030年度までに到達すべきゴールと、100%に達する年度を設定して、国と地方公共団体がそれぞれ策定する計画を調和させながら目標達成に向かっていきます。

人口減少・過疎化とどう向き合うかが重要な課題となる

第1次国土強靭化実施中期計画の事業費は、2025年度までの現行計画よりも約5兆円増額となりましたが、一方で「人口減少等の社会状況の変化への対応」を掲げています。直近の能登半島地震と豪雨による被災を踏まえ、「半島防災・強靭化」の一環として「陸海空の交通ネットワークの強化によるアクセス困難性への対応」を掲げています。

厚生労働省が2025年6月4日に発表した2024年の「人口動態統計調査」結果で、年間出生数は約68万6000人と初めて70万人を下回りました。過去最多だった1949年の出生数の約4分の1まで減少しています。人口減少の加速により、地方では急激に過疎化が進んでいくのは避けられない状況となっています。

中期計画では、「地域の実情を踏まえ(中略)ダウンサイジング、統廃合などを進め、持続可能なライフラインへの転換を図る」との記載があります。インフラの各管理者が「これからの地方」という現実を直視して、国土強靱化の具体策を進めていくことが重要な課題となるでしょう。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)