南海トラフ地震の被害は国公表の5倍となる1466兆円!インフラ対策で3割減が可能【建設NEWS】

2025年6月11日、土木学会は南海トラフ巨大地震の経済的被害について、総額が1466兆円にのぼるとの推計を発表しました。この推計額は、2025年3月に政府が公表した被害想定額292兆円の約5倍となり、大きな反響がありました。

発表には首都直下地震等に関する推計も含まれ、また国土強靭化にむけた様々なインフラ対策を講じることで被害額を3割軽減できるとの見通しも示されました。

本記事では、この発表内容の概要について解説します。

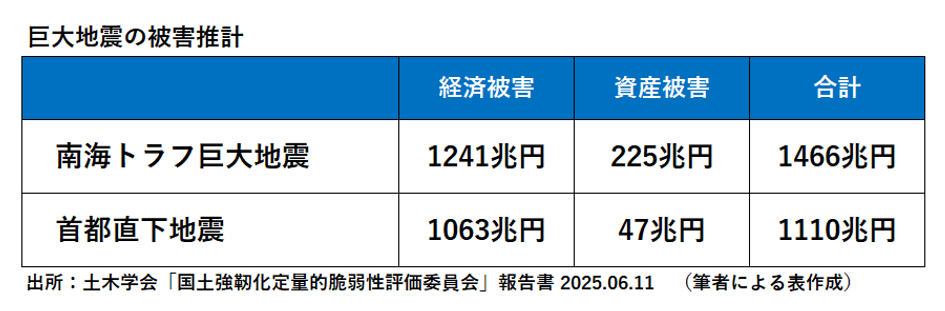

土木学会による巨大地震の経済被害推計額は?

今回、南海トラフ巨大地震、首都直下地震の被害推計を発表したのは、土木学会の「国土強靭化定量的脆弱性評価委員会」(小委員長:藤井聡・京都大学大学院教授)です。同委員会は専門家や建設コンサルタント、建設業などで構成され設置されています。

本推計では、東日本大震災の復興データなどを用いて、巨大地震で生じる被害を、道路・港湾などの交通破断や生産施設の被害による長期間の経済活動低下を評価して試算した「経済被害」と住宅の倒壊など直接的な被害となる「資産被害」に整理して試算が行われました。

上表の通り、南海トラフ巨大地震の経済被害は1241兆円、資産被害は225兆円で、合計1466兆円にのぼるとしています。

同様に首都直下地震では、経済被害が1063兆円、資産被害が47兆円、合計1110兆円と試算されています。

なぜ今回の推計で被害額が5倍に増加したのか?

南海トラフ巨大地震の資産被害225兆円は、政府が2025年3月に公表した数値を、そのまま用いています。一方、経済被害は政府想定では67.4兆円で、土木学会が試算した1241兆円と大きく差があります。政府想定は中央防災会議に設けた「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」によるものですが、被害の推計期間を1年間で見積もっています。これに対して、土木学会「国土強靭化定量的脆弱性評価委員会」は、東日本大震災で分析した結果を取り入れて、地震発生後に復興がおよそ完了するまでに必要な期間として、約22年間に渡る、道路や生産施設被災による国内総生産(GDP)低下を算出したものです。

また、近年の物価上昇率を考慮したことや、政府が推計対象としていない、地域レベルの生産量毀損などを含んでいるため、より現実的な推計となっているようです。

但し、経済被害の推計には、復興事業の影響は反映されていませんので、実際には復興事業の乗数効果を加味すれば軽減されるものです。

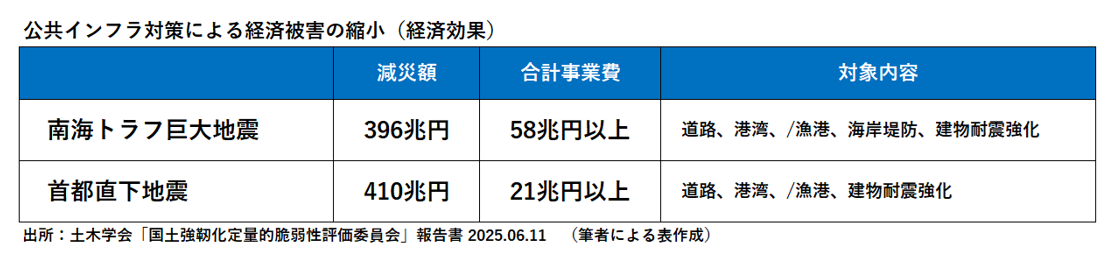

公共インフラ対策を事前に進めることで経済被害は3割以上軽減できる

土木学会による被害推計発表は、これからいかに防災、減災対策を進めていくかを報告することが大きな目的となっています。巨大地震が起きる前におおむね10年間で58兆円以上を投じて、道路、海岸堤防、港湾・漁港、建築物などの公共インフラ対策を進めていけば、南海トラフ巨大地震の経済被害は全体の31%にあたる396兆円の被害を減災できるとして、事前対策の重要性を訴えているのです。

具体的な対策として、道路は重要物流道路の整備や無電柱化、橋梁の耐震化、海岸堤防のかさ上げや港湾施設の耐震化、建築物の耐震化などです。

この中でも2024年1月の能登半島地震より、「経済活動にとって特に重要な施設は道路になり、道路整備によって復興速度は圧倒的に早くなる」と説明されています。

首都直下地震は今回被害推計で1110兆円に増加。インフラ対策で410兆円減災が可能

首都直下地震については現在、国が被害想定の見直しを進めていますが、見直し前の2013年想定をもとに、近年の物価上昇率などを踏まえて、改めて推計した結果が報告されています。その経済被害額は約1110兆円に増加していますが、公共インフラ対策に21兆円以上を投資して、事前対策を進めれば、全体の38%にあたる410兆円の減災が可能となるとしています。

まとめ

東京一極集中が何かと課題にされていますが、本推計の発表において、藤井教授は「地震の揺れが激しいと想定されているところに都市圏が集中している。都市部から地方へ分散を行うだけでもかなり被害は軽減できる」と述べました。

土木学会「国土強靭化定量的脆弱性評価委員会」では、今回の報告において、地震被害推計の他にも、東京湾、伊勢湾、大阪湾における高潮や気候変動による大洪水の被害推計も行い公表しています。

先日、閣議決定された「第1次国土強靱化実施中期計画」では、インフラ老朽化対策がマストとなっていますが、30年以内に80%程度の発生確率とされた南海トラフ巨大地震や、同じく30年以内に約70%の発生確率とされる首都直下地震への対策は、これから建設業界で活躍していく皆様が担うべき重要な課題となっていくでしょう。

出典:土木学会土木計画学研究委員会「国土強靱化定量的脆弱性評価委員会」

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)