2025年6月から熱中症対策義務化!建設現場の最新対策を紹介する【業界情報】

日本の夏!緊張の夏!今日も高温多湿が問題だ

熱中症。それは、高温多湿な環境で、体内の水分・塩分のバランスが崩れ、循環調節や体温調節などが破綻して発症する障害の総称です。めまいや失神、頭痛や吐き気など様々な症状が現れますが、適切な処置を怠り、手遅れになってしまうと最先端の医療でも手の施しようがなく、死に至ることもある恐ろしい疾病です。

特に屋外作業が多い建設業においては、例年、熱中症が多数発生しており、なかには重篤化して死亡に至る事例も後を絶たないのです。

建設学生の皆さんも、日本の夏を決して甘くみてはいけません!「ちょっとおかしいかも?」そう思ったときには、すでに熱中症が始まっている可能性があります。

屋外作業やスポーツ体験だけではなく、インドア派のあなたも、日々、体調管理をしっかりと意識して過ごしましょう。日本の夏は緊張の夏!今日も高温多湿が問題だ。

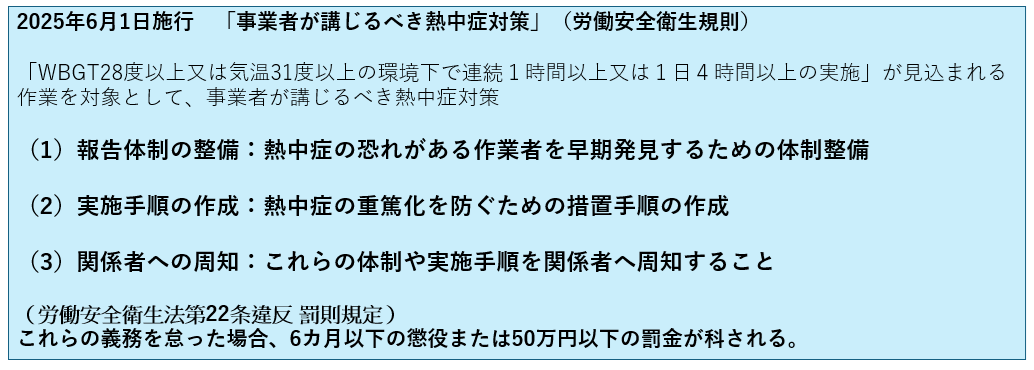

熱中症対策が2025年6月義務化、その具体的な内容とは?

2025年6月1日から厚生労働省は労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則の改正を実施、事業者に熱中症対策を義務化しました。義務化の具体的な内容は下記の通りです。

帝国データバンクの調査によると、建設業は他産業に比べて、今回の義務化に対する認知度が79.3%と高いものの、多数の事業者が混在する建設現場では特に注意が必要で、実際に正しく履行できるか不安が残るとしています。熱中症対策の義務を負うのは、各事業者となっています。

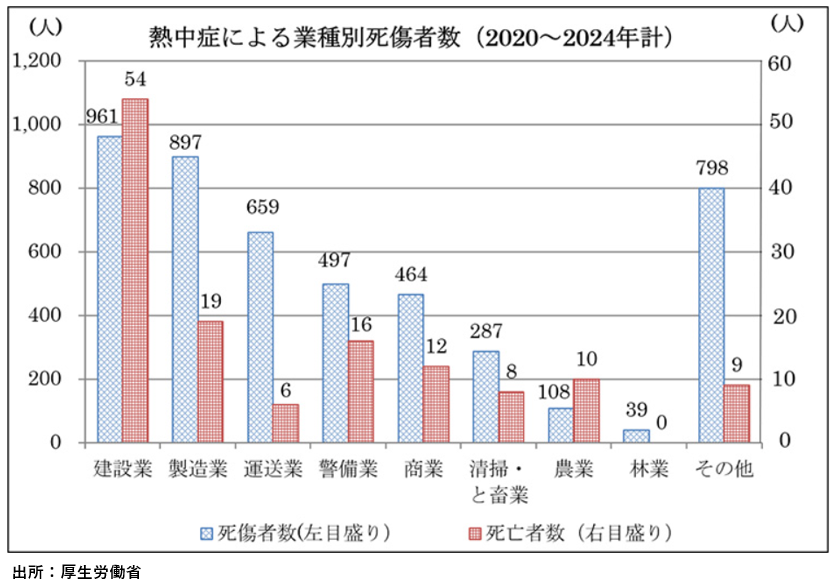

建設業における熱中症による死傷者数の状況は?

厚生労働省では、2005年以降、職場における熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数(以下合わせて「死傷者数」という。)について、年次統計を取っています。これによると、2024年の死傷者数は1,257人と統計開始以降、最多となりました。そのうち死亡者数は31人と、観測史上1位の猛暑であった平成22年の47人に次ぐ人数となっています。

2024年は建設業が死傷者数ワースト2位、死亡者数はワースト1位

2024年の死傷者数1,257人について、業種別でみると、製造業が235人、建設業が228人の順で多く、死亡者数については、31人のうち建設業が10人と最も多く発生しています。

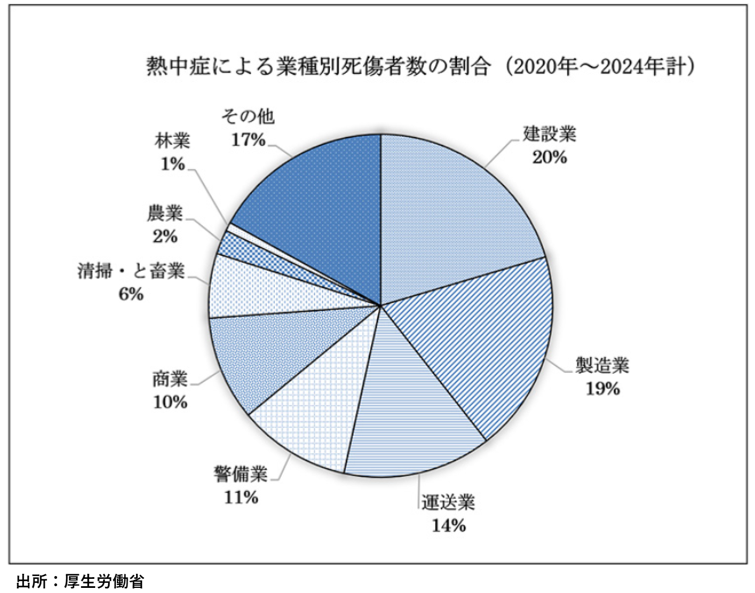

2020年以降の5年間では死亡者数、死傷者数ともに建設業がワースト1位

2020年以降の5年間に発生した熱中症の死傷者数について業種別でみると、割合では建設業が20%を占めて最も多くなっています。

さらに2020年以降の5年間に発生した熱中症の死亡者数では、建設業が54人となり、ワースト2位の製造業19人と比べても圧倒的に多くなっています。

屋外作業が中心となる建設現場は、特に熱中症を重篤化させやすい環境となっていることは間違いありません。

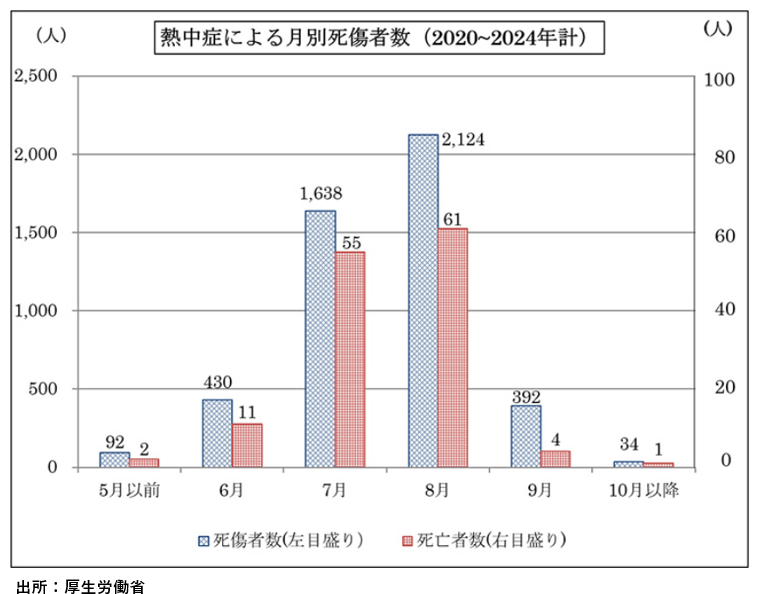

月別発生状況では熱中症死傷者数の約8割が7月、8月に集中している

2024年の死傷者数1,257人について、月別発生状況でみると、約8割が7月、8月の2ヶ月間に集中しており、特に死亡者数については、31人のうち、1人を除き、7月又は8月に集中しています。また、2020年以降の5年間に発生した熱中症の死傷者数について、月別発生状況でみると、死傷災害については2024年と同様の傾向があり、約8割が7月、8月に集中しています。

気温上昇が著しい日本の夏(7月、8月)がいかに危険かを物語る結果といってよいでしょう。

最新の熱中症対策を導入した建設現場の実例を紹介します

海外建設現場で実証した暑熱対策AIカメラを全社で導入(安藤ハザマ)

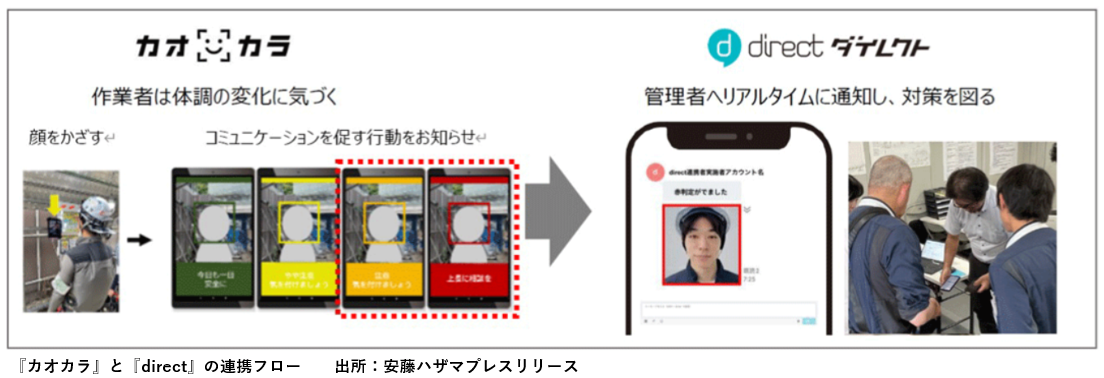

安藤ハザマとポーラメディカルは2025年7月1日、暑熱対策AIカメラ「カオカラ」について、ラオスとネパールの海外建設現場で実証試験を行うとともに、国内建設現場で全社導入を開始しました。また、熱中症の高リスク判定をリアルタイムで管理者に伝えるチャット通知機能を開発しました。このリアルタイムチャット通知機能は、安藤ハザマの社内標準ビジネスチャットツール「direct」との連携によるものです。

暑熱対策AIカメラ「カオカラ」は、2024年に日本国内の数百の建設・土木現場、製造業で実際に使用され、約40万件の顔画像をもとに判定アルゴリズムの改良を進めてきました。安藤ハザマは、熱中症対策をグローバルな課題と捉えており、多様な人種・肌色・顔立ちを有する作業員が建設現場で働いている、ラオスとネパールの土木・建築現場で実証を開始するとのことです。

ポーラメディカルが開発したAIカメラ「カオカラ」は、顔をかざすことで、顔色や表情、発汗などをAIが解析し、外気温や湿度などの環境データと統合して体調変化の兆候を知らせるタブレット型AI機器です。前述通り、2024年に国内数百の建設現場で実際に使用されて、約40万件の顔画像データに基づく判定アルゴリズムの改良を重ねています。

安藤ハザマでは、国内建設現場での実用化するにあたり、カオカラによる4段階のリスク判定のうち、高リスク(オレンジ、赤)と診断された場合に、作業員の顔画像と高リスク判定通知がdirectのグループチャットに自動で送信されるシステムを開発しました。

この自動送信システムによって、現場管理者が即座に状況を把握し、水分/塩分補給や休憩指示などの初動対応を迅速に行うことが可能になります。その情報は複数の管理者間で共有されるため、情報の属人化や対応遅れを防ぎ、チームとしての安全管理体制強化につながります。

今回の実証試験で得られる課題や知見を活かし、安藤ハザマ、ポーラメディカル両社は暑熱環境における対処支援のグローバル化・高度化を推進するとともに、建設現場における「熱中症ゼロ」へ向けた機能の改善を進めていきます。また、多業種への展開や業務アプリケーションとの連携、AIの精度向上にも継続的に取り組むとしています。

奥村組の建設現場にユーフォリアが導入、Google AIが作業者に熱中症アドバイス

ユーフォリアは2025年5月28日、新たな熱中症対策サービスのシステムを発表しました。同社は従来も、スポーツ選手向けの体調管理アプリ「ONE TAP SPORTS(ワン・タップ・スポーツ)」の運用を通して、気温の高い環境の中で必要な水分摂取量や体調の変化に関するデータを収集してきました。

新システムでは、主に定期的な体重測定だけで熱中症リスクを検知し、米Googleの生成AI「Gemini」が建設現場作業者一人ひとりに具体的な熱中症対策をリアルタイムでアドバイスします。現場作業者は朝、昼、夕方の1日3回体重を測って、自身の疲労度や睡眠時間、水分補給量といったデータを記録するだけで、1日を通じた体重の増減量から脱水状態や熱中症リスクを把握することができます。

作業者のリスクが高まると、作業者へ直接アドバイスするほか、管理者へアラートが通知されます。

奥村組では、2025年6月以降、同システムを工事現場で導入していきます。

まとめ

2025年6月から厚生労働省が義務化した、事業所における熱中症対策について、屋外作業が多い建設現場の対策は特に重要といえます。実際にこれまでの死傷者発生状況をみても、他業種に比べて非常に多く、この対策として、建設業で進んでいるDXやi-Construction2.0の推進に合わせて、熱中症の恐れがある作業者を早期発見するための体制整備を自動化していくべき必然性が高く、事例紹介のようなソフト開発メーカーと総合建設業の共同開発によるシステム化は、今後、急速に普及していくことになるでしょう。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)