受験応援!拡大された二級建築士の業務範囲と業務需要【就活情報】

本年、二級建築士学科試験が7月6日(日)全国で実施されます

本年も7月を迎え、日々気温も上昇し、すっかり真夏らしくなってまいりました。総合資格学院スタッフにとっては、「7月は建築士の月」。

本年も7月6日(日)に、二級建築士学科本試験が、7月27日(日)に一級建築士学科本試験が全国で開催されます。

近年の建築士試験は、総合資格ナビが応援している現役建設系学生も多く受験されています。受験資格緩和の試験制度変更により、受験者、合格者ともに20代前半が占める割合が高くなり、総合資格学院へ在学中から通学する受講生が増えています。今夏の学科試験受験に向けては、通学生はもちろん、受験生全員が体調管理も万全に試験本番で、これまで取り組んできた学習の成果を発揮されますよう、心より応援しております。「頑張れ!受験生!」

総合資格ナビ読者は、建築士受験資格をこれから取得される現役の建設系学生が多数となりますので、本記事では本年度のトピックである、「二級建築士の業務範囲拡大」とそれによる、「業務需要の拡大」について解説いたします。

2025年4月法改正による二級建築士業務範囲の拡大

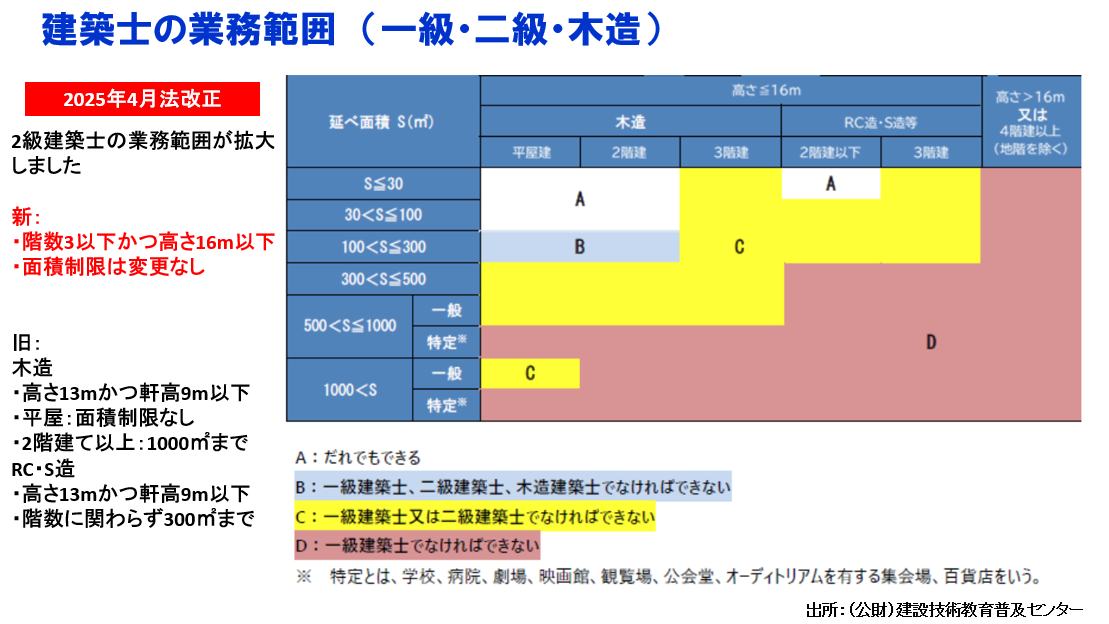

2025年4月施行の改正建築基準法では、二級建築士が簡易な構造計算(許容応力度計算)で設計できる建築物の規模を「高さ13m以下かつ軒高9m以下」から「階数3以下かつ高さ16m以下」に拡大しました。

これに伴って建築士法も改正され、二級建築士の業務範囲は「階数3以下かつ高さ16m以下」に広がりました。

下表は建築士試験の試験元である、公益財団法人 建築技術教育普及センターが掲載している「建築士の業務範囲」を表す表をもとに構成しています。

延べ面積条件には変更はなく、木造平屋では面積制限がなく、2階以上3階建までは1,000㎡まで、RC造、S造では階数に関わらず300㎡まで、階数こそ3階までという縛りはありますが、軒高に関係なく高さ16m以下までの建築設計や監理が二級建築士で対応できるようになりました。

このことは一般の方にはピンと来ないかもしれません。但し、建築物のスケールについて学習された建設系学生ならば、直ぐに気がつくことでしょう。これまでは一級建築士でなければ関わることができなかった、中規模程度の建物(階数や高さによっては小規模店舗や事務所、保育園、クリニック、共同住宅など)も一定条件を満たせば扱うことができます。

改めて街を見渡せば、二級建築士の業務範囲に収まる規模の建物が広がっています。業務範囲の拡大はかなり大幅なものであるといえるでしょう。

2025年4月脱炭素大改正により、二級建築士の業務需要が拡大

2025年4月から全面施行された建築物省エネ法と建築基準法の大改正は、住宅の省エネ基準適合義務化や、4号特例の見直しなど、建築物の設計や施工に関するルールを大きく変えました。二級建築士の業務範囲変更もこれに合わせて改正されたものですが、省エネ基準適合義務化では、2025年4月以降に着工する全ての新築住宅・建築物に対して、省エネ基準への適合が義務付けられたほか、小規模木造2階建てに対する構造審査の省略制度が縮小または廃止され、省エネ審査と構造審査を添付した確認申請が必須となりました。

建築士事務所による図面作成や申請業務の負担は急増しており、外注や設計支援サービス(図面作成代行など)が活況となっています。地方では一級建築士が不足している地域もありますし、二級建築士の業務範囲が拡大したことから、二級建築士の業務需要も急拡大している状況です。

人手不足に加えて、業務急増で当面は大変な状況なのが、街の設計事務所界隈です。

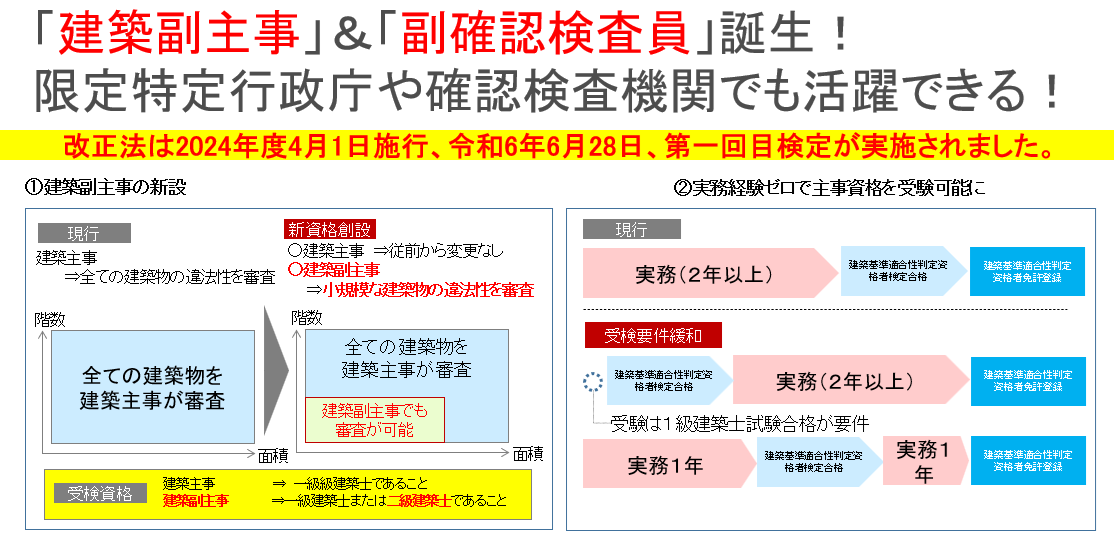

令和6年から開始した「建築副主事(二級建築主事)」創設

法改正に先駆け、2024年4月1日に「建築副主事(二級建築主事)」が創設されました。これまでは、建築主事になるには、建築基準適合判定資格者検定に合格することが必要で、その受験には一級建築士試験に合格した者で2年の実務経験が必要でした。人材確保目的で新設された「建築副主事」は二級建築士でも受験可能となり、その検定である、二級建築基準適合判定資格者検定に合格すれば、二級建築士が設計・監理できる建築物の建築確認・検査を担えることになりました。

「建築副主事」は限定特定行政庁等での勤務となりますが、同検定に合格すれば確認検査機関で「副確認検査員」として検査を担うこともできます。

「建築主事」については、上図の通り、受検要件緩和があり、実務経験がなくても建築基準適合判定資格者検定を受験できるようになり、実務2年は資格者登録要件となりました。

二級建築士の募集が急増、日経アーキテクチャー記載の情報から

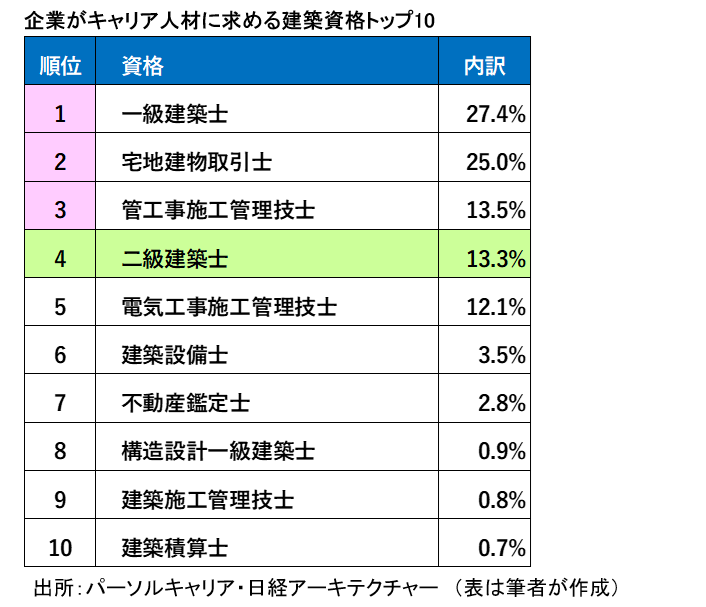

二級建築士の転職市場における募集状況に関して、本年5月に日経アーキテクチャーおよび、日経クロステックに嬉しいニュースが掲載されました。閲覧された方も多いと思いますが、一部を引用してお知らせしたいと思います。

「日経アーキテクチュアがパーソルキャリアの協力を得て、企業がキャリア人材に求める建築資格トップ10を集計したところ、1位は「1級建築士」、2位は「宅地建物取引士」、3位は「管工事施工管理技士」だった。同社の転職サービス「doda」に2025年2月時点で掲載されていた求人情報を対象に、資格名の文言を含む求人数を数え、多い順に並べた」

「」内 日経アーキテクチャーより引用

引用元:2級建築士の募集が急増、資格所有者のキャリアパス広がる

上表の通り、二級建築士は僅差で4位です。一級建築士は堂々の1位ということはありますが、特に地方を中心に二級建築士のニーズが高まり、募集急増しているとの記事内容でした。

その背景にあるのは、業務範囲拡大と法改正により、二級建築士が対応できる低層建築や中規模建築物、リフォーム等の仕事が増えていることがあります。もちろん総合資格学院受講生でも顕著ですが、二級建築士試験に合格して資格取得している対象は若年層中心で、数年以内には、確実に一級建築士を取得していく人材ですから、企業にとっては即戦力として業務にあたり、早い段階で成長して上位資格取得も見込める人材として、大変魅力的であることは間違いないでしょう!

学生時代から自身のキャリアを思い描いて選択をしていこう!

総合資格ナビでは、折に触れ早い段階から、ご自身のキャリアを意識していくことをお奨めしています。それは1、2年生の時から就職の準備をするということよりも、もう少し根源的な、「何を学んでいこうか」「どう生きていこうか」という命題です。

学生時代は仕事をしなくてよいのですが、自ら選んだ学びを通して、何ごとにも興味を持ち、自分の可能性を拡大していってほしい。その中で、ご自身の「将来の仕事」や「人生の道」は体験しながらつかんでいけば良いと思います。敢えていうなら、それが学生の仕事かな?

建築士については、二級建築士からチャレンジするのか、ストレートに一級建築士取得を目指していくのか、ご自身のタイミングに合わせて選択していきましょう。

但しヒントをいうと、ゼネコンに就職して、「1年目で一級建築士を合格して!」という研修が待っている進路でしたら、在学中から一級建築士受験に備えていく必要があると思いますし、様々な建築物や施主に向かい合って、建築設計を担い、独立も考えている方なら、卒業と同時に二級建築士を取得して、建築士の実務を積んだ方が早道になると思います。管理建築士になるには、5年の実務経験が必要ですからね。

実際、早くから活躍している建築家には、二級建築士として実務をバリバリとこなしていて、実績を多数持ってから一級建築士を取得した方がたくさんいらっしゃいます。

また一級建築士を目指すうえでも、在学中に大学の授業と同時進行で、二級建築士の勉強を進めていくと、関連事項が多く、非常に有効であると思いますし、大学院入試や公務員試験、一般企業の専門科目試験の基礎を作るのにも最適です。

2025年度に、大幅に拡大した二級建築士の業務範囲。学生にとっても、業界にとっても大変嬉しく、大変なニュースでもありましたので、主にこれから受験資格を得る方を対象に記事としました。

最後になりますが、2025年度受験される方は、ぜひ合格を勝ち取られますよう!祈念しております。頑張れ、受験生!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)