RCCM資格を紹介!建設コンサルタント志望者必見の徹底解説【建設業の資格】

RCCMとは、どのような資格なのか?

RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)は、建設コンサルタント業務に携わる技術者に必須となる資格で、専門知識と実務能力を備えた「現場を動かすプロ」であることを証明する資格となっています。

RCCMは、一般社団法人建設コンサルタンツ協会が認定している民間資格で、建設に関する「技術提案書」の作成や、業務の進捗管理、技術的判断など、建設コンサルタント業務の実務経験をもつ人材を対象に、一定の専門性・経験値を有する技術者であることを証明できる資格であるため、建設コンサルタントの技術者は実務経験を積むとRCCMの資格取得に積極的に取り組んでいきます。

RCCMが活躍する業界・職種の一覧

前述の通り、RCCMの資格取得に取り組む人の多くは、建設コンサルタント業界の技術者になりますが、この資格は「インフラ事業に関与するあらゆる業種」に需要があります。RCCM資格が役立つ業界・職種を一覧として紹介します。

RCCMは保有する技術者個人の実力を証明する資格ですが、公共事業におけるインフラ関連事業の入札・受注においては、その技術者が所属する企業のブランドや競争力の向上に直結する資格となるため、多くの建設系企業が社内でRCCM資格の取得を推進しているのです。

また、地方自治体や官公庁の技術職も、受発注において相手先技術者と同等の専門知識を有することを示す必要性からRCCM資格を取得しています。

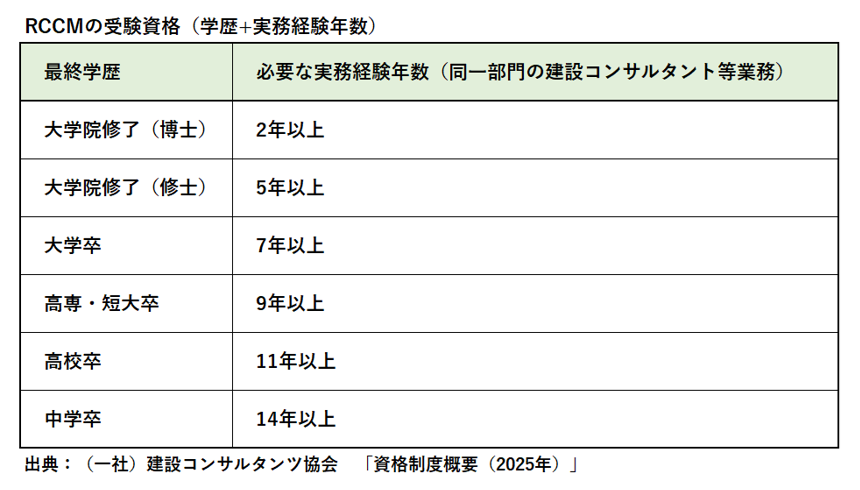

RCCM資格試験の受験には、学歴と実務経験が必要となる

RCCM資格試験を受験するには、一定の学歴に加えて、実務経験年数など明確な受験資格要件が定められています。そのため、誰でも受験できるわけではありません。

学歴ごとの受験資格要件は下表の通りとなります。

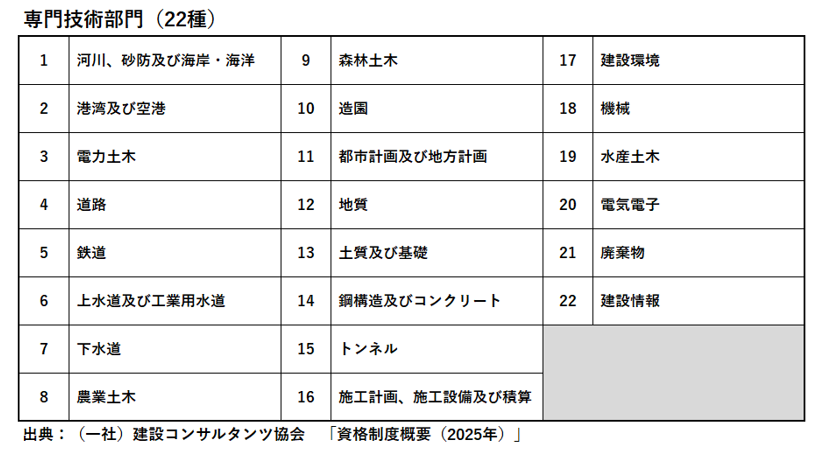

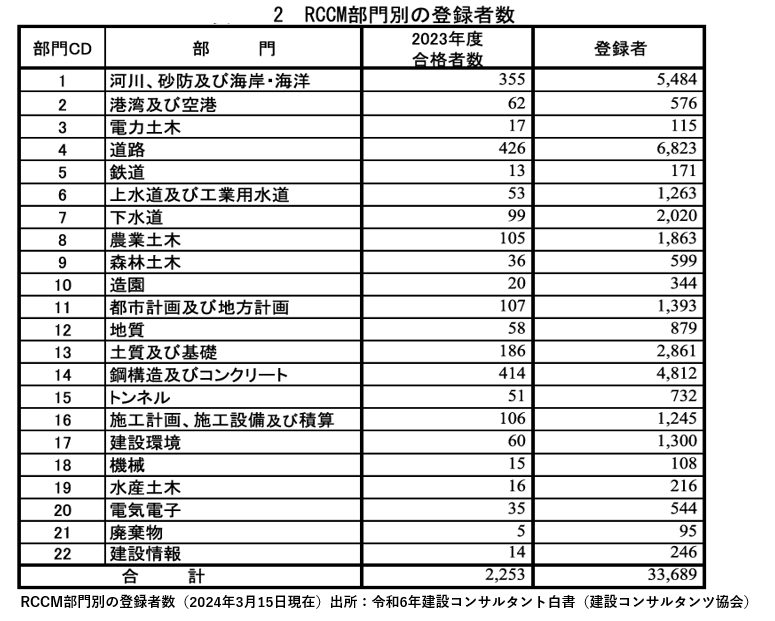

この受験資格要件を満たすことに加えて、実務経験年数の算出には「業務従事証明書」が必要となります。また、(一社)建設コンサルタンツ協会で定めている、22種類の「専門技術部門」から、あらかじめ受験者の実務経験に合致する部門を1つ選択して、受験申込をする必要があります。

22種類の専門技術部門は下表の通りとなります。

選択する専門技術部門は、自身の業務経験に合うものを選ぶ必要があり、経歴と一致しないと書類審査で失格となる場合があります。また試験内容も専門技術部門に応じて行われるため注意が必要です。

RCCM資格試験に合格して、所定の登録手続きを経て、登録証が交付されるとRCCMの称号を称することができるようになります。

RCCM資格試験の試験内容

2021年度より、RCCM 資格試験はCBTで実施されています。CBT試験とは、解答用紙、筆記用具等ではなく、キーボード、マウスを利用して、パソコン上ですべてを解答する試験です。択一式も記述式もすべてパソコン上で解答します。

試験日時は予約期間(7月4日~10月31日)中に、CBT受験の予約をすることで、受験日時(9月1日~10月31日の2カ月間)を決定します。

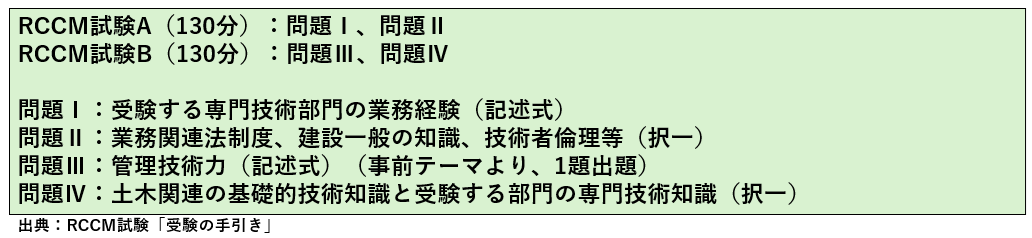

試験はRCCM試験(A)、RCCM試験(B)の2つの試験を受ける必要があり、受験日時は2日間に分けてもよいし、予約が取れれば1日でまとめて受けることも可能です。

RCCM試験(A)、(B)の内容は以下の通りに構成されています。

試験(A)、試験(B)ともに130分以内に解答しますが、記述試験と拓一試験があるため、時間内に全問解答するにはタイトだと感じる方が多いようです。

また問題Ⅰ~Ⅲ、問題Ⅳの基礎技術知識は全部門共通問題で、問題Ⅰは専門技術部門の業務経験について記述し、問題Ⅳの専門技術知識分野は、選択した専門技術部門の質問に解答をすることになります。

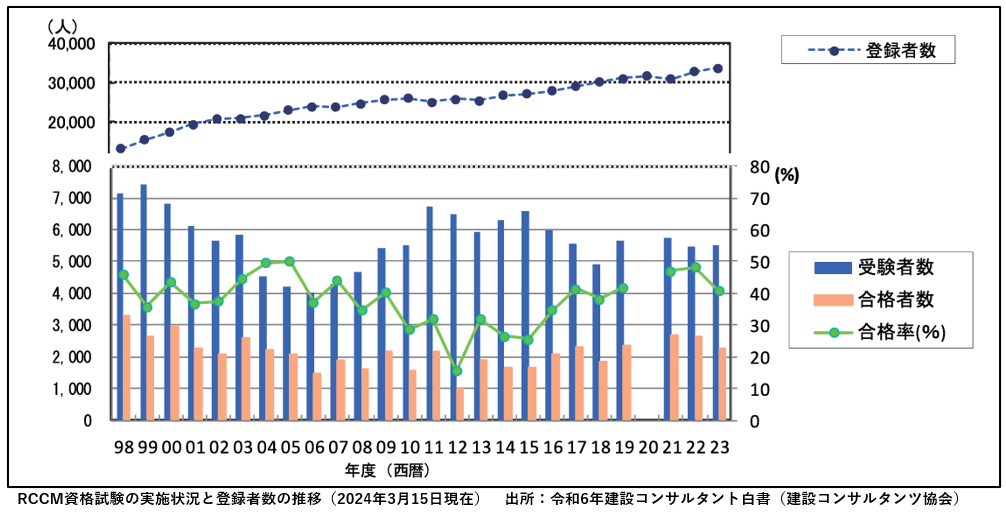

RCCM資格試験の難易度と合格率

RCCMは、中堅クラス以上が受験する「実務者試験」であるため、やや難関試験といえるでしょう。但し、受験者レベルも高く、近年の合格率は40%前後となっています。

業務経験を積み、実践力を磨いてきた技術者であり、過去問を参考にしっかりと準備をすれば、十分に合格可能な現実的な難易度です。

■合格までに必要な勉強時間と対策法

RCCM試験に合格するには、おおよそ200〜250時間の学習時間が必要だと言われています。その中でも、実務経験と記述対策を中心にした戦略的な学習が欠かせません。経験が浅い人や確実な合格を目指している方は300時間(1年程度の対策なら1日1時間)の勉強を目安にするとよいといわれています。

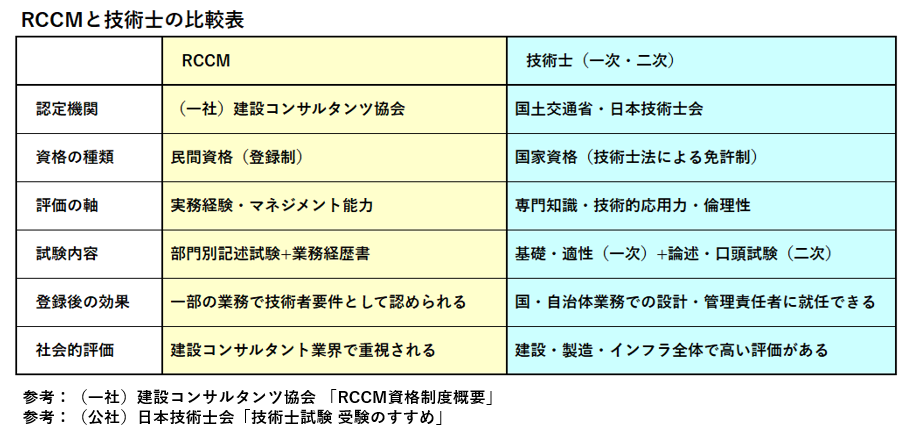

RCCMと技術士の違い

RCCMとの比較に挙がりやすいのが、国家資格である「技術士」です。どちらも技術者の専門性を証明する資格で、建設インフラ業界では必須の資格といわれています。資格の目的や認定団体・資格区分が異なりますので、ここでは比較表を掲載します。

比較表の内容から、簡単に両者の違いを補足すると、RCCMは「建設コンサルタント業務における技術と現場力証明」、技術士は「技術分野全体で通用する国家レベルの専門証明」といえます。

特に中堅技術者で、技術士の資格を取得できていない状態でも、RCCM資格があれば業務受注要件を満たせる業務案件があるため、まずは、RCCMを取得して業務に活かし、さらに技術士試験に取り組んでいく傾向が強いと思われます。

このようなことから、建設コンサルタント会社では、どちらか片方ではなく、両方の資格取得を視野にいれていく技術者が多い状況です。

インフラ関連業界では、転職や独立によるキャリアアップを視野に入れる技術者も多くなっていますが、両方の資格を保持していることが重要なポイントになってくるでしょう。

RCCMを取得するメリット

建設企業の多くはRCCMの資格手当を設けているため、RCCM資格の取得により、年収アップに役立ちます。また建設コンサルタント会社では、RCCM取得を管理職やプロジェクトリーダーへの登用条件としていることが多くなっています。業界で自身のキャリアを積みたい人に最適な資格だといえます。

RCCMとして業界で活躍している人材は、2024年3月現在で、33,689人在籍しています。下表は専門技術部門ごとのRCCM合格者数(2023年)と2024年3月現在の登録者数を掲載したものです。

まとめ

RCCMは、建設コンサルタント分野での実務力・専門性を証明できる重要な資格であり、キャリアアップ・年収向上・社会的信頼の獲得につながる実践型の資格でもあります。

RCCMとして活躍するには、合格後に登録が必須ですが、更新制度を設けており、登録後も継続的に自己研鑽に励み、自らの能力を維持向上させる義務があります。更新は4年ごとですが、更新するためには200単位以上のCPD単位が必要になります。

CPDとは、建設関係の資格認定団体が実施している資格取得後の継続的な教育制度の略称で、教育プログラムや講習会等に参加した際に、研鑽した時間をCPD単位に換算して認定しているものです。CPD単位はRCCMだけではなく、他の建設資格にも適用されている他、発注機関の中には、入札の参加要件に組み込んでいるケースもあります。

建設学生の皆さんが受験資格を得るには、就職後に所定の実務経験年数を積む必要がありますが、建設コンサルタント業界を志望する学生には、早くからRCCM資格の取得を意識していただきたく、本記事でその概要を解説しました。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)