二地域居住は今後のトレンドとなるか?国土交通省の支援施策を紹介します【業界情報】

皆さんは、「二地域居住」というキーワードを聞いたことはありますか?

二地域居住とは、都市と地方など2つの地域に生活拠点を持ち、定期的に移動して生活や仕事をするライフスタイルのことです。

新型コロナウィルスの感染拡大以降、テレワークによる就業スタイルが急速に普及したことなどを背景に、「東京一極集中」など都市部への人口集中に対して、地域の活性化を図るために、地方への人の流れを創出し拡大していくことが課題となっています。特に、人口減少が著しく進行している地域では、居住者の生活環境が持続不可能となるおそれが高まっているのです。

2021年に始動した「デジタル田園都市国家構想」においても、デジタルの力を活用して地方創成を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指すことを課題としています。

本記事では、二地域居住を促進するために改正された法制度と、二地域居住を推進するために設けられた国土交通省の支援施策について紹介します。

「デジタル田園都市国家構想」については、過去記事で解説していますので、興味がある方は、ぜひこの機会にご一読ください。

特集【3】デジタル田園都市国家構想の現在【知っておきたい建設的常識】

二地域居住にはどのような種類があるのか?

まずは二地域居住の種類とスタイルについて解説していきます。

■二地域就労型

二地域就労型は、都市部と地方の両方で仕事をするスタイルです。例えば平常は都市部に出社してオフィスで仕事をしながら、週の一部や月の一定期間を地方で過ごし、現地業務やテレワークに取り組む形式です。

この就業スタイルは、地方の人手不足解消やスキル移転に貢献できる働き方として注目されており、柔軟なライフスタイルを実現する手段としても有効です。

■別荘・セカンドハウス型

別荘・セカンドハウス型は、都市部を仕事の拠点として、地方に別荘やセカンドハウスを所有して、季節や気分に応じて滞在するスタイルです。

生活の質を高める「余暇重視型」のライフスタイルで、自然豊かな環境でリフレッシュや趣味活動などに集中したい、リタイア層や高所得者層に多いスタイルです。

維持管理や固定資産税などコスト負担が大きくなる傾向にあります。

■週末滞在型

週末滞在型は、平日は都市部で働き、週末に地方の自宅や宿泊施設に滞在するスタイルです。定期的に地域と接点を持てるため、地域活動に参加しやすく、移住前の試行としても人気が高まっています。

交通アクセスの良いエリアで特に広がりを見せており、地域との緩やかな関係づくりや自然との共生を求める場合に向いています。

二地域居住のメリットとデメリット

二地域居住には次のようなメリットがあります。

■多様なライフスタイルを体感できる

都市部の利便性と地方の自然環境の両方を享受できるため、個人の価値観やライフステージに応じた柔軟な暮らし方が可能です。平日は都市の第一線で働き、週末は自然を満喫するなど、働くことに加えて、趣味、子育て、介護といった生活ニーズに合わせた選択をすることができます。

リモートワークや副業制度の導入など、就業スタイルに柔軟性を持たせた企業では、二地域居住も現実的な選択肢として定着しつつあるようです。

■コミュニティの幅が広がる

都市と地方の二地域を生活圏とすることで、それぞれに友人や知人、地域とのつながりが生まれ、多様な人間関係を築くことができます。新たな土地で交流を求めて、地域活動やボランティアに参加することで視野が広がり、自己実現や社会貢献の機会も増加していきます。これにより孤立した生活から、心理的安心感を得られる地域生活を得ることができ、リタイア後を考える世代や子育て世代にとっては大きなメリットとされています。

■災害リスクの軽減につながる

都市部で災害が発生した場合でも、地方に別の生活拠点があることで、避難先や物資確保の手段となり、生活の継続性を確保しやすくなります。大規模地震や風水害などのリスクが高まる中でリスク分散を図る観点から注目されています。

また都市部と地方、両方の生活経験があることで、いざという時に柔軟な判断や対応がしやすくなることもメリットです。

続けて二地域居住のデメリッについて紹介します。

■居住コストが増加する

二地域居住では住宅の取得・賃貸・改修費に加えて、水道光熱費や通信費、固定資産税など、2カ所分のコスト負担が必要です。空き家を活用する場合でも、結構リフォーム費用が高額となるケースが多く、初期費用や維持費を負担することが不可欠です。金銭的な余裕がないと実現が厳しく、二拠点居住生活を成功させるには、資金計画をしっかり立てることが必要となります。

■拠点間の移動が負担になる

都市と地方を行き来するには、移動時間や交通費が生活の負担になります。特に交通機関の本数が限られる地域や、通勤・通学の必要がある場合はストレスや疲労の原因にもなります。交通網など移動の利便性は居住先選びの重要なポイントになるでしょう。

■住民票・住民税の手続きが必要となる

住民票は1カ所にしか置けないため、生活実態に合わせて主たる居住地を明確にする必要があります。住民登録により、選挙権や健康保険、住民税の課税先が変わるため自治体によっては事前相談や届出が求められることもあります。

二地域居住を促進する2024年の法改正について

「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」

2024年2月、二地域居住を促進する法案として、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同年11月1日に施行されました。

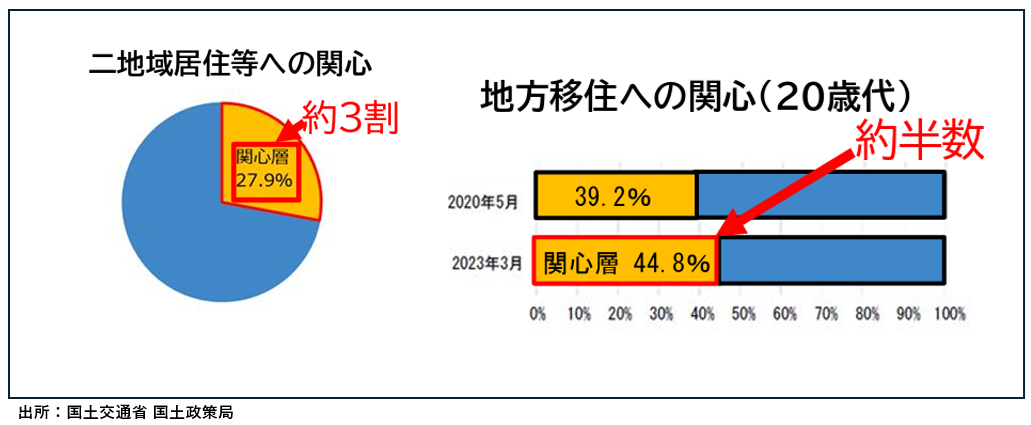

法改正の背景として、若者や子育て世帯を中心とする二地域居住へのニーズを探った結果を公表しているのが下グラフとなります。

20歳代の若者では、二地域居住に関心を持つ層が約3割、地方移住に関心を持つ層が約半数を占めており、2020年比で5.6%増加しています。

法制度で二地域居住促進を支援する方向性として、二地域居住者向けの住宅、コワーキングスペース、交流施設等の整備や、市町村による地域の実情を踏まえた居住環境の整備に取り組み、二地域居住の促進を通じた広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進し、地方への人の流れの創出・拡大を図るものです。

■改正法案の概要

2024年に法改正された内容は下記3点となります。

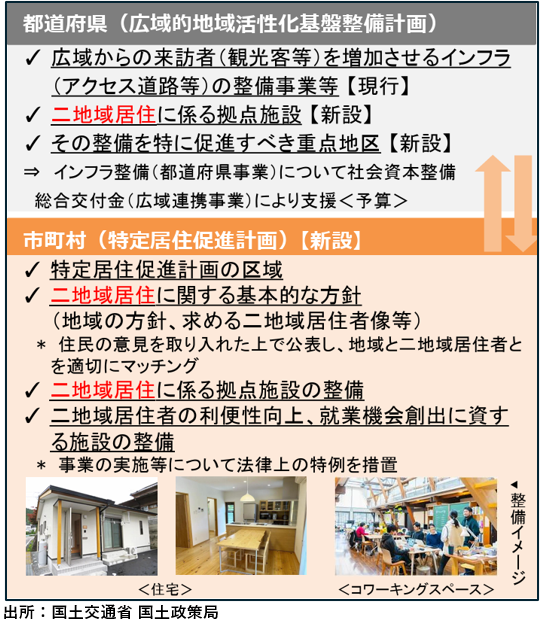

1.【都道府県・市町村の連携】二地域居住促進のための市町村計画制度の創設

従来から都道府県による「特定居住促進計画」は可能でしたが、法律上の特例措置として、住居専用地域において、二地域居住者向けの空き家改修やコワーキングスペース等を開設しやすくする等の支援策が新設されました。また新たに市町村が主体となって「特定居住促進計画」を策定可能となりました。

2.【官民の連携】二地域居住者に「住まい」・「なりわい」・「コミュニティ」を提供する活動に取り組む法人の指定制度の創設

市町村長は二地域居住促進に関する活動を行うNPO法人、民間企業等を二地域居住等支援法人として指定可能となりました。

市町村長は空き家等の情報、仕事情報、イベント情報など関連情報の情報提供を行い、支援法人は、市町村長に対し、特定居住促進計画の作成・変更の提案が可能となりました。

3.【関係者の連携】二地域居住促進のための協議会制度の創設

市町村は、当該市町村、都道府県、二地域居住等支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所、農協等を構成員とする「特定居住促進協議会」を組織可能となりました。

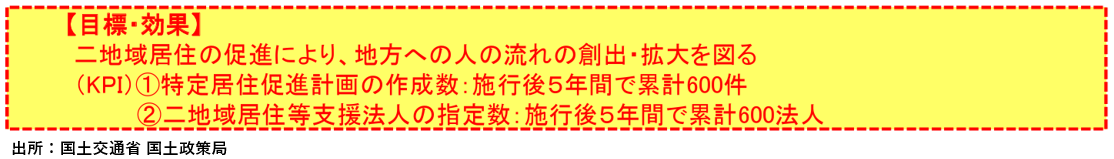

国土交通書が設ける改正法案の【目標・効果】

「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」施行に向けて、国土交通省が設定した具体的な目標・効果は下記の通りです。

国土交通省の二地域居住支援施策について

国土交通省が二地域居住を推進するために取組んでいる支援施策について紹介します。

■情報提供

1.新しい生活様式に沿った二地域居住の推進調査

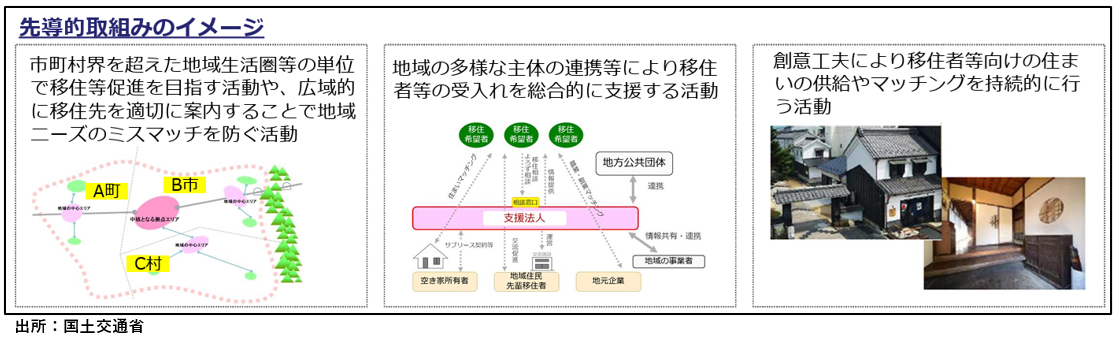

先導的な二地域居住等の取組の実証調査を行うとともに、有識者会議において施策等の議論の深掘りを行い、調査・検討結果について地方公共団体・民間企業等に情報発信を行います。

2.移住等促進に係る体制整備や取組みに関する実証調査

移住等支援団体が、地方公共団体等や地域の多様な主体と連携して行う、移住者等の受け入れ体制づくりに関する先導的な取り組みに対して支援を行います。

この施策では、実証調査によって、地域の隠れた魅力・産業が発掘されるなど移住者等が新たな刺激をもたらすことによる地域活性化につなげる効果が期待されています。広域的な人の流れが活発化することで、活力ある国土づくりにつなげていくことが狙いです。

■住まいに対する支援

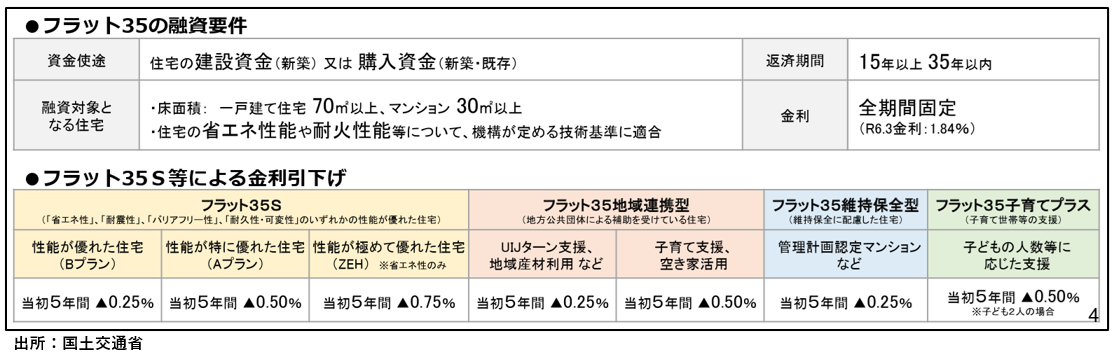

1.フラット35

民間金融機関が提供した住宅ローンを住宅金融支援機構が買い取ることで、国民に根強い需要のある「全期間固定金利の住宅ローン(フラット35)」の普及を支援します。

さらに、省エネ性・耐震性などの質の高い住宅を対象とした住宅ローン(フラット35S)や、子育て支援や空き家活用などの地方公共団体の施策と連携した住宅ローン(フラット35地域連携型)については、金利の引下げを実施します。

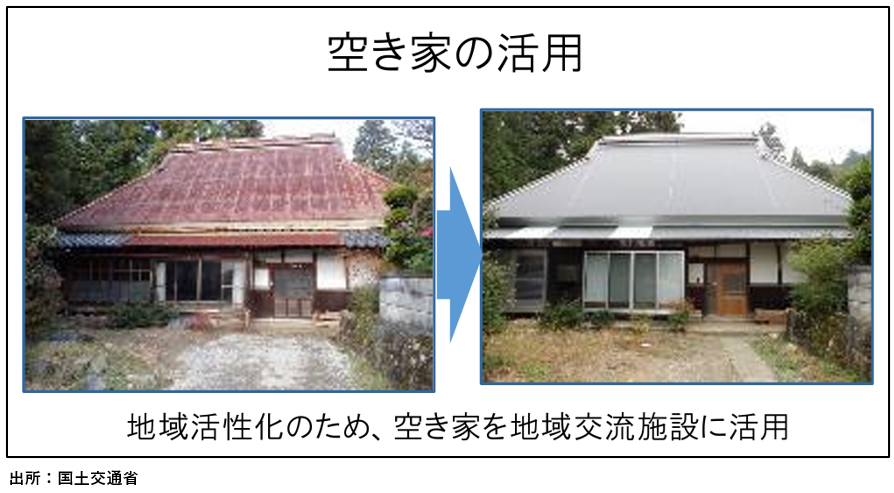

2.空き家対策総合支援事業

空家等対策計画に基づき、市町村が実施する空き家の活用・除却に係る取組や、NPO法人、民間事業者が行うモデル性の高い空き家の活用・改修工事等に対して支援を行います。

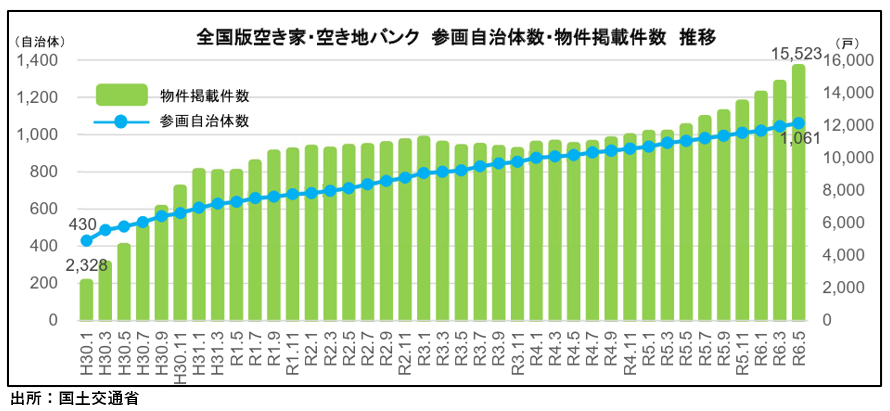

3.全国版 空き家・空き地バンク

公募により選定した2事業者(㈱LIFULL・アットホーム㈱)で「全国版空き家・空き地バンク」を本格運用しており、47都道府県を含めた1,788自治体のうち、参画自治体数は1,061自治体(参画率59%)となり、物件掲載件数は15,523件と増加しています。

自治体へのアンケート調査等によると、令和6年5月末現在で約17,500件の物件が成約済という実績を出しています。

■テレワーク

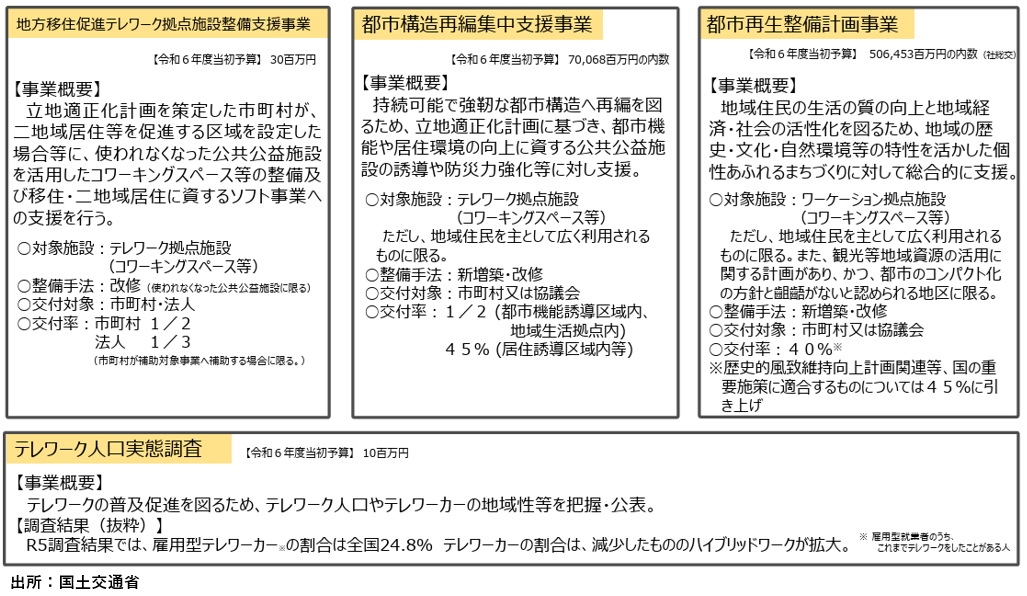

テレワークが普及し、場所にとらわれない働き方が定着しつつある中、新しい働き方・住まい方に対応したテレワーク拠点等を整備し、職住が近接・一体となった柔軟な働き方等に対応したまちづくりを推進します。また、テレワークの普及促進を図るため、テレワーク人口実態調査を実施し、テレワーク人口やテレワーカーの地域性等を把握・公表しています。2023年度の調査結果では、雇用型テレワーカーの割合は全国で24.8%でした。テレワーカーの割合は減少したものの、ハイブリッドワークが拡大しているのが現状です。

■観光

新たな交流市場・観光資源の創出事業

横ばい傾向であった国内旅行市場を需要拡大へ転じるために、新たな交流市場の創出を行います。「何度も地域に通う旅、帰る旅」という新たな旅のスタイルで反復継続した来訪を促進する「第2のふるさとづくり」、コロナ禍を経たテレワークの普及や働き方の多様化を踏まえた「ワーケーションの普及・定着」等により、旅の潜在需要を顕在化させ、地域の関係人口拡大につながる形で交流需要の拡大を図ります。

■地域交通

共創・MaaS実証プロジェクト

交通を地域のくらしと一体として捉え、地域の多様な関係者が連携して行う「共創型交通」のプロジェクトのほか、地域の公共交通のリ・デザインを加速化する「モビリティ支援人材の育成・確保」や「地域交通DXの推進」を支援します。

まとめ

近年は、柔軟な働き方や豊かな生活を実現することや、地域と新しい関係を築いていくライフスタイルが次第に浸透しつつあります。2024年度の法改正により自治体の支援制度も整い、ますます多くの人が二地域居住を選択していくことでしょう。

一方で住居費用や移動コストの負担、行政手続きなどに課題があるほか、何よりも、自身が勤務する企業や担当業務などの条件や制約によって二地域居住を選択可能かどうかが決まってくると思われます。

皆さんが社会で活躍し家庭をもつ頃には、二地域居住が自分らしい暮らしを模索するうえで、ありふれた選択肢となっているのかもしれません。

出典:「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定(国土交通省)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)