日本の建設業が国産ペロブスカイト太陽電池を実用化する!【業界研究】

自民党総裁選(10月4日投開票)各候補による立会演説会で、高市早苗前経済安全保障担当相(現総裁)は太陽光発電などを例に挙げ、「補助金制度の大掃除をして本当に役に立つものに絞り込む」と見直しに着手する考えを示しました。

高市氏は、北海道の釧路湿原国立公園周辺で大規模太陽光発電所(メガソーラー)建設を巡り地元が反発していることに触れ、「だいたいおかしいと思いませんか。釧路湿原に太陽光パネルを敷き詰めるようなやり方は」と整備事業への疑問を指摘。その上で「ゆがんだ補助金(制度)による結果だ」と訴えました。

続けて今後のエネルギー政策は、核融合炉開発への投資に加え、「太陽光をやるならば、国産が可能で幅広く利用できる、ペロブスカイト太陽電池の活用へ進めるべき」と意見を述べました。

本記事ではこれを受けて、「ペロブスカイト太陽電池の建設業による実用例」に焦点を当て、紹介していきます。

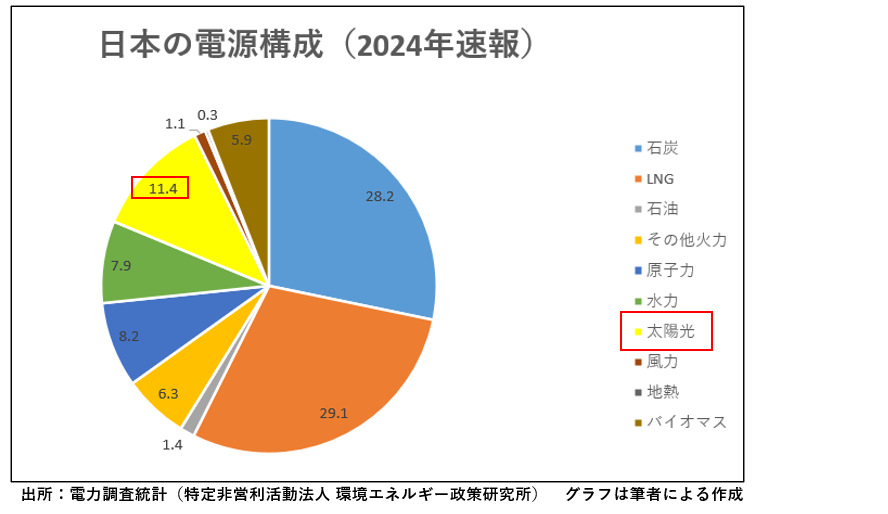

2024年、太陽光は国内発電電力量の11.4%を占める

電力調査統計によると、2024年、日本国内の全発電電力量に占める自然エネルギーの割合は26.7%となりました。2016年以降、毎年増加しており、太陽光は11.4%、風力は1.13%、バイオマスは5.9%、地熱は0.33%、水力は7.9%です。

火力発電は65.1%まで減少、石炭とLNGの比率も低下しています。一方、原子力は2014年に一旦ゼロとなりましたが、原発再稼働の進捗により、2024年は8.2%に伸びています。

自然エネルギーと再生可能エネルギーの違いは?

自然エネルギーとは、太陽光・地熱・水力・風力など、地球の自然現象から得られるエネルギーです。

再生可能エネルギーは、太陽光や地熱、水力、風力に加えて、太陽熱、大気熱、バイオマスなど、持続的に使える非化石エネルギーで政令が定めたものと定義されます(資源エネルギー庁)。

次第に紛糾してきたメガソーラーの問題点

大規模太陽光発電施設(メガソーラー)は、再生可能エネルギー普及の中核的役割を担ってきましたが、次第に多くの課題が指摘されるようになりました。最近では地域住民による反対運動の影響で、設置工事が中断される事例も報告されています。

以下に、メガソーラーの主な問題点をまとめてみました。

【1】環境破壊

1.大規模な森林伐採による生態系破壊

大規模な森林伐採や農地、湿原を転用することにより、野生生物の生息地が奪われ、生物多様性が損なわれる危険性が高い。

2.土壌や水源への影響

森林を伐採して山の斜面などにパネルを設置すると、地盤が弱くなり、保水能力が低下して、土砂災害リスクが増大したり、水源が枯渇したり、濁水が発生したりする問題が指摘されています。

3.有害物質の流出

太陽光パネルに含まれる、鉛、セレン、カドミウムなどの有害物質が、土壌や地下水に流出する危険性が懸念されています。

【2】災害リスク

1.土砂災害の危険性

山間部の傾斜地に設置されたメガソーラーは、集中豪雨や地震の際に土砂崩れを引き起こす危険性があります。

2.火災の発生

劣化した接続部分やパワーコンディショナーが発火し、火災につながる事例が報告されています。乾燥した草地に設置されている場合、延焼するリスクがあります。

火災が発生した場合に、通常の消火活動ができない点も大きな問題です。

3.感電の危険

災害でパネルが破損しても光が当たれば発電し続けるため、救助活動などでパネルに触れると感電する危険性があります。

【3】地域住民との軋轢

1.景観の悪化

一面の太陽光パネルによって、自然豊かな景観が損なわれることに対する不満や反対意見が根強くあります。特に観光地では、景観破壊が地域経済に打撃を与えると懸念されています。

2.騒音と光害

建設工事による騒音だけでなく、パネルの反射光による光害や、パワーコンディショナーの運転音も住民トラブルの原因となることがあります。

3.十分な説明と合意形成の不足

事業者が住民に十分な説明を行わないまま計画を進めたり、地域住民の意向を無視したりするケースがあり、強い反発を招いています。

【4】経済性と事業継続性

1.維持管理の問題

FIT制度認定を受けた初期のメガソーラーには、ずさんな設計や維持管理が不十分なものが存在し、パネルや設備の劣化、雑草の繁茂などにより発電効率が低下し、事業が立ち行かなくなるケースもあります。

2.パネルの大量廃棄

太陽光パネルの寿命(20〜30年程度)を迎えた後、大量に廃棄物が発生しますが、有害物質を含むパネルの適切な処理方法やリサイクル体制が確立していないことが問題となっています。

3.事業者の撤退

住民の反対などにより事業を断念するケースや、事業者がずさんな工事の後に撤退する事例が発生しており、問題が残されたまま放置される事態も懸念されています。

4.事業継続性に疑問

メガソーラー急増の背景には、国の固定価格買い取り制度があり、事業者に安定収益をもたらす一方で、発電コストや電気料金負担が課題となっています。

5.利益の国外流出

コストの関係で太陽光パネルは中国製が大半となり、開発、運営に海外資本が多く参入しているので、利益の多くが海外に流出し、地域に還元されない問題があります。

また設置工事に建築確認を必要としないなど緩和を進めた結果、森林法など法令に触れるケースや、環境調査が疎かで、天然記念物や絶滅危惧種など希少生物の生息を脅かすケースが指摘され、地元自治体の指導や中止勧告を無視して届出不備のまま工事を進める事業者の姿勢が問題視されるケースが発生しています。

このようなことから、太陽光発電施設の建設を許可制とする条例を制定する自治体も増えていますが、整備が追いついてない状況があります。

日本発、再エネの切り札、ペロブスカイト太陽電池の特長

日本は1973年のオイルショックを契機に太陽光パネル技術を開発し、2000年頃には世界シェア50%を達成していました。ところが、2005年以降、中国などの海外勢に押され、日本のシェアは1%未満に減少してしまいました。

民間は生産体制の整備に遅れ、官は需要創出対策が不十分だったことが原因です。

現在、シリコン太陽電池が市場の95%を占めていますが、ペロブスカイト太陽電池は、2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力(みやさか つとむ)特任教授が発明し、その研究成果を論文で発表したのが始まりです。当初は発電効率が3~4%でしたが、2024年には26.7%に向上し、次世代型太陽電池として、社会実装が期待されています。

ペロブスカイト太陽電池は、「ペロブスカイト構造」を持つ結晶材料によって、薄く・軽く・曲げられるなど、シリコン太陽電池にはない柔軟性と低コスト化が期待されています。2025年には家庭用で実用化が視野に入り、国内外の企業が開発を加速中です。

ペロブスカイト太陽電池の主な特長としては、下記の点が挙げられます。

1.従来のシリコン型に比べて大幅に軽量化

2.エネルギー変換効率が高い

3.印刷技術などを活用して低コストで製造できる

4.薄く、曲げられる柔軟性を持ち、多様な場所に設置できる

上記の特長から、今後の都市型再生可能エネルギーの鍵を握る存在となっています。また将来的に短期間で製造が可能となれば、大量生産にも適しています。

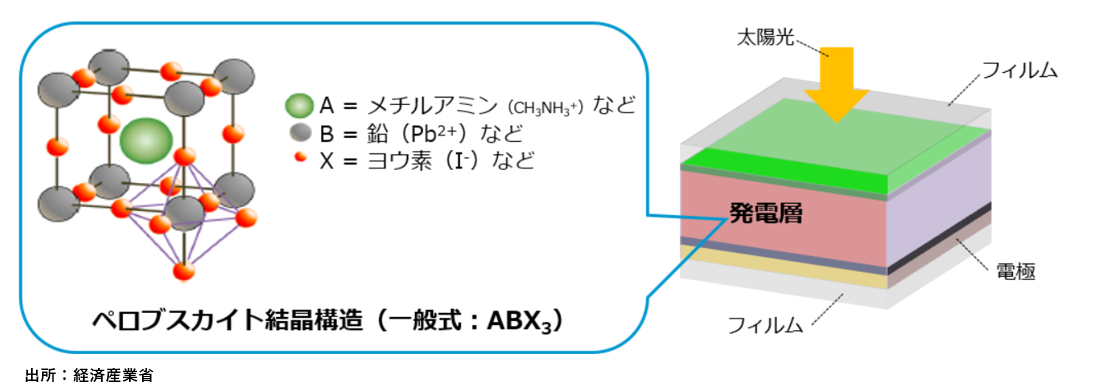

■ペロブスカイト結晶構造とは?

ペロブスカイト太陽電池は、光を吸収するペロブスカイト層、電荷を運ぶ正孔輸送層・電子輸送層、そして両端に電極が配置された5層構造で成り立っています。

上図のように発電層(ペロブスカイト層)を中心に正孔輸送層と電子輸送層があり、一番外側に2つの電極が配置される5層のサンドイッチのような構造で、高いエネルギー変換効率を実現できる点が強みです。

一般的なシリコン太陽電池と比較すると、重量は1/10、容積は1/20とコンパクトになっています。

■ペロブスカイト太陽電池の主要素材は日本に豊富にある「ヨウ素」

ペロブスカイト太陽電池には主に鉛やヨウ素が使われます。ヨウ素は光をよく吸収し、発電効率を高めます。日本はヨウ素の生産量が世界2位で、他の原料も特定の国に依存せず入手しやすいものです。

ただし、鉛の環境リスクが問題視されており、鉛を使わない素材への切替が開発進行中です。今後は安全と持続性を両立する技術開発が課題です。

ペロブスカイト太陽電池のメリット

1.薄く軽量でどこにでも設置が可能

ペロブスカイト太陽電池は非常に薄くて軽量なため、従来のシリコン製パネルでは難しかった場所にも設置が可能です。

主にビルの窓や曲面屋根、携帯機器などへの応用が期待されています。重量制限がある建物にも負担をかけず設置できることから、都市部での活用も注目されています。

2.原材料から国産化が期待できる

日本はヨウ素の世界有数の生産国で、ほぼすべて国内で調達可能です。再エネ技術に必要な原材料を海外に依存せず自給できるため、供給リスクが低減し、コストや開発スピードも安定します。

3.送配電のロスがない

ペロブスカイト太陽電池は、住宅やビルの外壁など、電力が必要な場所の近くに設置できるため、その場で発電した電気を使うことが可能です。

その結果、遠くまで送電する際に生じるエネルギー損失を減らし、より効率的に電力を供給できます。また、従来の化石燃料による発電に頼らない新しい方法として、分散型エネルギー社会の実現にも役立ちます。

4.経済・エネルギー安全保障に結びつく

現在、日本はエネルギー資源を海外に依存していますが、ペロブスカイト太陽電池は、製造から運用まで国内で完結できる技術となります。その普及は、産業の活性化や雇用創出など、経済面で波及効果が期待され、再生可能エネルギーの普及は、エネルギー安全保障の強化に直結するメリットとなります。

ペロブスカイト太陽電池の種類

経済産業省の資料を基に、ペロブスカイト太陽電池の主な種類をご紹介します。

■フィルム型

フィルム型は、薄く柔軟な樹脂素材にペロブスカイト層を形成したタイプで、軽量で曲げられる特徴により、ビル壁面やテント、車体など、従来は設置困難であった場所に貼るように設置することが可能であるため、新たな導入ポテンシャルの可能性が期待できます。

印刷技術を活用した大量生産が可能とされ、積水化学工業が開発して実証を進めていますが、海外製品に大型化、耐久性の技術で大きくリードしています。

今後は発電コストの低下に向けて、引続き耐久性の向上に係る技術開発が必要です。

■ガラス型

ガラス型は、ペロブスカイト層をガラス基板に形成したタイプです。

フィルム型と比べて、耐水性・耐久性に優れ、建物の窓や屋根などに組み込む「建材一体型」として、窓ガラスの代替設置などの活用が期待されています。

パナソニックでは透明性やデザイン性を両立できる製品も開発されており、都市景観と調和する再エネ技術として注目されています。

■タンデム型

タンデム型は、異なる種類の太陽電池を重ねて発電効率を高めたタイプです。

具体的には「ボトムセル」にシリコン太陽電池、「トップセル」にペロブスカイト太陽電池を上下に積層し、それぞれ異なる波長の光を吸収させることで高効率を実現します。

現在一般的に普及しているシリコン太陽電池の置換えが期待されており、引き続き研究開発段階ですが、世界的に巨大な市場が見込まれます。

国内ではカネカが開発していますが、海外勢でも技術開発が盛んに行われており、競争が激化してきている状況です。また開発の進捗状況はフィルム型やガラス型に比べて遅れており、引き続き研究開発が必要となっています。

ペロブスカイト太陽電池実用化への課題

ペロブスカイト太陽電池の実用化が進み、普及拡大していくためには、まだ課題も存在し、解決策が模索されている段階です。課題の内容をまとめてみました。

1.省コストを実現すること

既存のシリコン型太陽電池は価格競争力が課題となり、中国製品などにとって代わられた経緯があります。ペロブスカイト太陽電池は実証段階であるため、製造コストや品質管理に関わる費用が高く、原材料の選定や量産技術の進展により、低コストで安定供給できる体制を構築することが普及へのカギとなります。

2.景観・安全性への配慮が必要

ペロブスカイト太陽電池は、建物の壁面や窓に設置できることが最大のメリットですが、地域景観と調和させるために、設置場所に応じたデザインや素材の選定が必要です。

また落下や劣化による安全性に配慮することが必要で、住民への理解促進も重要となります。

3.気候の影響が大きい

ペロブスカイト太陽電池は、気候条件の厳しい地域では耐久性が低下しやすいのがデメリットです。高温・湿度・紫外線に対応する技術改良や材料の安定化などにより、さまざまな環境下でも長期間性能を維持できる技術開発が求められます。

4.使用済み太陽光パネルの処理が必要

ペロブスカイト太陽電池は、既存のシリコン型太陽光パネルで大きな問題となっている、リサイクルに対する技術開発や安全な廃棄方法を確立していく必要があります。

現段階では、鉛が含まれているため、鉛フリー原料への切替えも同時に進めていく必要があります。

5.建築基準法への適合

ペロブスカイト太陽電池は、メガソーラーとは異なり、建材一体型や外壁、屋根他への設置を前提にしています。建築基準法など各種法制度に適合する製品設計を行い、耐火性・構造強度・風圧耐性などの技術要件を法適合させて、スムーズ且つ安全に普及させていくことが求められています。

ペロブスカイト太陽電池実用化へ向けた、企業・メーカーの取組み

ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けて企業・メーカーが取組んでいる事例を紹介します。

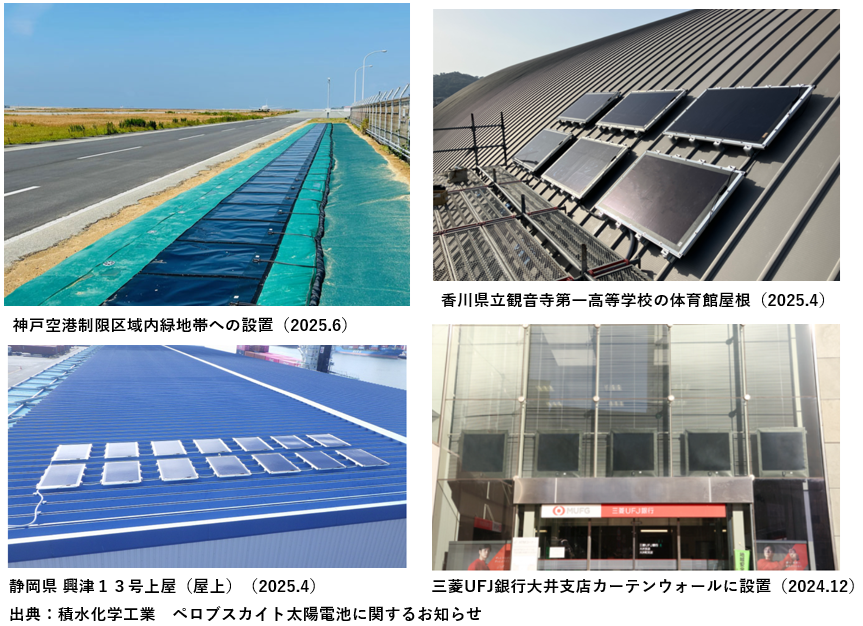

■積水化学工業「2027年に量産化」

積水化学工業は、2024年に「積水ソーラーフィルム株式会社」を設立して、2027年にフィルム型ペロブスカイト太陽電池量産化を予定した投資と、需要獲得を進めており、複数の実証実験に取り組んでいます。2030年には、ギガワット級の製造ライン構築を目指しています。

■パナソニックホールディングス

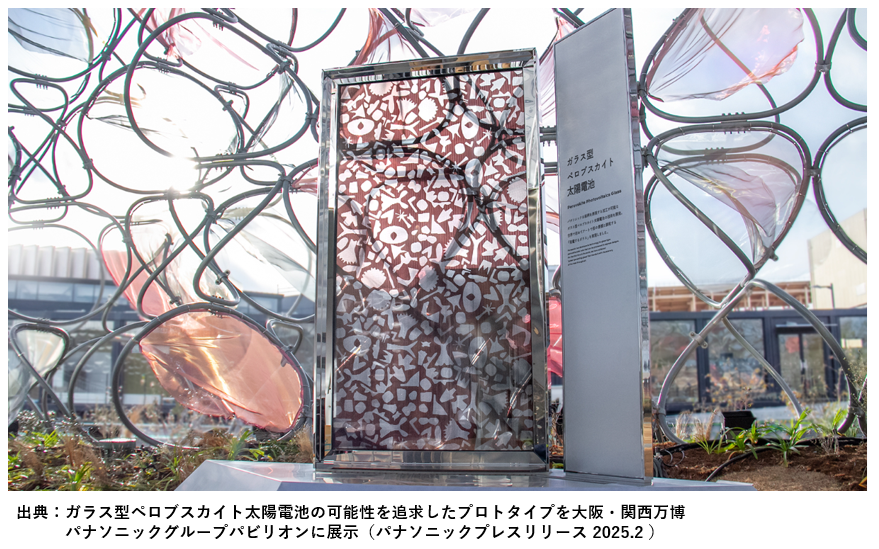

パナソニックホールディングスは、ガラス型ペロブスカイト太陽電池の描画の自由度の高さを生かしてアートを表現したプロトタイプを2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のパナソニックグループパビリオン「ノモの国」に展示しました。

アートデザインを施した、ガラス型ペロブスカイト太陽電池は、パビリオンのファサードやバルコニー・手すりに導入されて空間を彩りました。

パナソニックは、2026年よりガラス型ペロブスカイト太陽電池事業に本格参入して、開発した、建材一体型の太陽電池を、厚さ1マイクロ(マイクロは100万分の1)メートル以下の太陽電池の層を2枚のガラスにはさみ、横1メートル、縦1.8メートルの建材として販売していきます。

■大成建設とカネカが共同開発

大成建設とカネカは2019年、シリコン型太陽電池を使ったガラス一体型太陽光発電システム「T-Green Multi Solar」を開発し、オフィスや教育施設で導入実績があります。2024年3月には、新会社G.G.Energy(資本金1億円、大成建設51%・カネカ49%出資)を設立し、製品名を「Green Multi Solar」に変更して販売を強化しています。

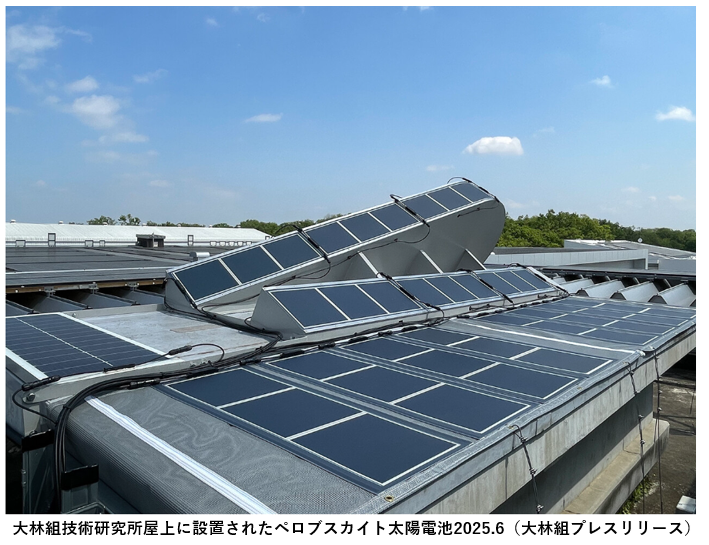

■大林組とアイシン(トヨタグループ)が共同開発

アイシン(トヨタグループ)は、大林組が開発した施工方法と設置方法で、ペロブスカイト太陽電池付きシートの施工性や発電量を検証しています。

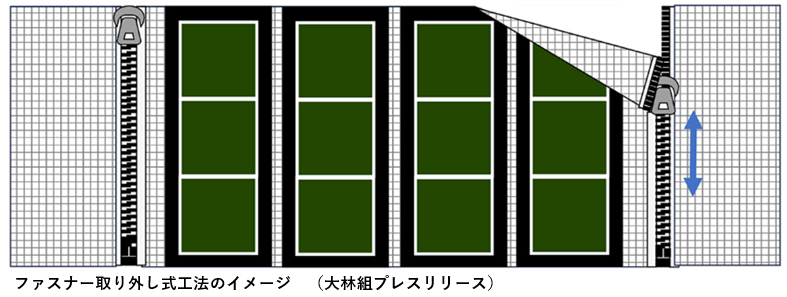

このペロブスカイト太陽電池はファスナー式の取り外し工法を使い、大林組技術研究所本館屋上に施工されました。メッシュシートと特殊ファスナーで固定し、通気性と耐候性が高いのが特徴です。大面積でも連結や部分交換が容易なため、長期的な保守性に優れています。

今後は長期耐久性や実際の取替工事による施工性も評価される予定です。

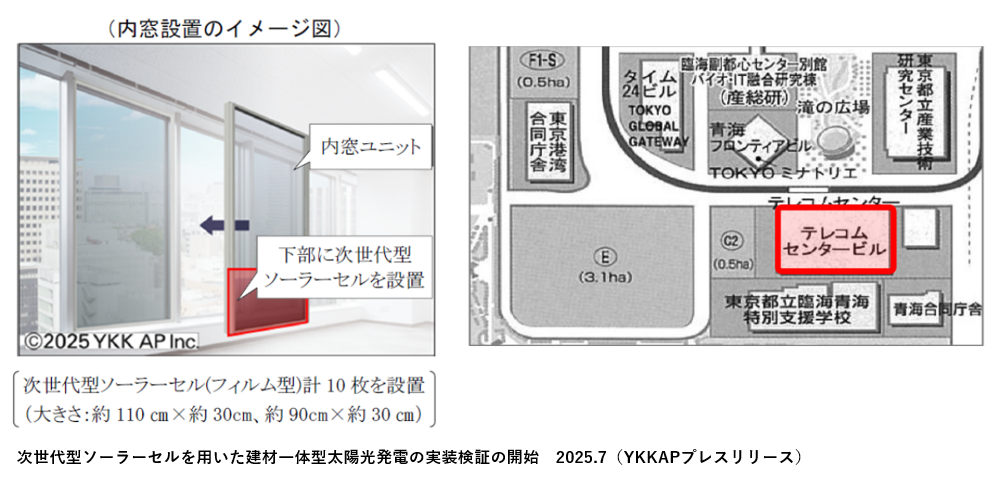

■YKKAP

YKKAPは、東京都港湾局、東芝エネルギーシステムズ㈱、㈱関電工、及び㈱東京テレポートセンターと協定を締結し、2025年8月5日より、臨海副都心青海地区のテレコムセンタービルにおいて、次世代型ソーラーセル(ペロブスカイト太陽電池)を活用した、建材一体型太陽光発電内窓の実装検証を開始しました。

既存ビルでの実装を見据え、次世代型ソーラーセルの内窓設置における発電性能や熱線反射ガラス越しでの実用性等を検証しているのが特徴です。

将来的には次世代型ソーラーセルの実用化に向けた技術開発を推進し、脱炭素社会の実現とエネルギーの安定確保に取り組んで行く予定です。

まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、従来の課題を克服しうる次世代エネルギー技術として大きな期待を集めています。軽量で柔軟な設置性や国産資源の活用、高効率な発電性能など多くの利点があります。

日本は、ペロブスカイト太陽電池で2040年までに20ギガワット導入と自立型サプライチェーンの構築を目指しています。

経済産業省では、研究開発や導入支援に予算を投じており、本記事で実例紹介した企業を含めて、メーカーと建設業が共同開発を推進中です。次世代太陽電池開発を巡る国際競争は激しさを増しており、その中心にあるのがペロブスカイト太陽電池ですが、その世界市場は2040年までに、2024年対比で67倍に拡大すると予測されています。

日本は独自の脱炭素技術を模索する中で、ペロブスカイト生産でトップを目指しており、その実現には、中国に加えて、欧州、米国、韓国企業との競争を乗り越える必要があります。日本メーカーと建設業の連携、実証と迅速な実用化が重要な局面となっており、建設系で活躍を目指す皆さんは、これからはメガソーラーではなく、ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた動きに注目していきましょう!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)