「構造設計」の仕事内容とやりがい、向いている人のポイントについて【建設業の仕事】

人々の暮らしを支えている建設業界。そのなかで建築設計は、建物を建てるために構造や方法を整理し、図面を作成する仕事です。

建築設計は「意匠設計」「構造設計」「設備設計」の三つに分かれ、それぞれ役割があります。

■意匠設計:施主の要望を反映し、建物の外観や内観をデザインします。

■構造設計:意匠設計をもとに構造計算を行い、強度や安全性を検証します。

■設備設計:空調や照明など、快適な室内環境に必要な設備を計画します。

最近の建築設計は、デジタル技術の導入と持続可能性への対応が主なトレンドです。

構造設計は従来の耐震や制振、基本的な架構形式から、膜構造やシェル空間構造など意匠性を重視した大空間建築が注目されるようになっています。

BIMやAIの普及で、構造設計が建物のデザインを支えています。また、脱炭素社会や環境意識の高まりで、木造中高層建築に注目が集まり、構造設計に新たな課題と可能性が生まれています。

本記事では、構造設計の具体的な仕事内容ややりがい、魅力について解説します。

具体的な関連業界や職種を目指して就活を開始している人から、構造設計に興味があって、自分に合っているかどうか知りたい人まで、どんな人が構造設計職に向いているのか?適性を判断するポイントも紹介していきますのでご一読ください。

構造設計とは?

構造設計は建物の安全性と耐久性を担う建築設計の専門分野です。

建物が自重や外力に耐えられるよう柱・梁・基礎などの配置や材料を決定し、構造計算で安全性を検証します。

用途や立地条件に応じて最適な構造を提案し、デザインとのバランスも考慮します。

意匠設計者と連携しながら、美しさと安全性の両立を目指します。

特に日本のような地震大国では耐震設計や制振、免震などが重要となっています。

構造設計の具体的な仕事とは?

次に構造設計の具体的な仕事内容について、実務の流れに沿って解説していきます。

番号順に実務が進行するわけではありませんので、ご注意ください。

1.設計条件の確認と検討・設定

建物用途や規模、立地や環境条件を考慮し、基準や法令を満たす設計条件を確認し、施主や建築士と詳細に打ち合わせを行い、方向性を確定します。

鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造など、最適な構造形式を検討して決定し、柱、梁、壁、床の配置やサイズ、構造部材を決定します。

2.モデル化とシミュレーション

建物モデルを作成し、3Dソフトで構造や部材の配置を確認します。

荷重分布や応力集中をシミュレーションして、設計を評価します。

3.構造計算と解析

構造計算は倒壊防止や居住者の安全確保を目的として、建物の強度や安定性を確認するために行います。

荷重や応力を静的・動的解析で計算し、安全性を検証します。精密な計算には、専用の構造計算ソフトを使用します。

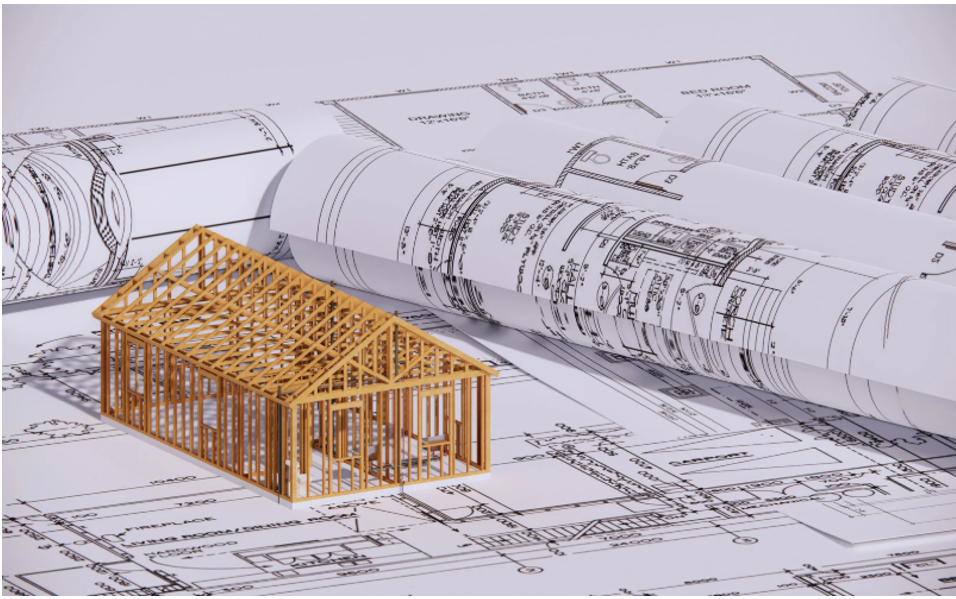

4.図面の作成

構造計算で決定した内容を、BIM、CADなどで詳細図面にまとめます。

図面には、柱や梁の配置、鉄筋の太さや配置、コンクリート強度などが記載されており、これをもとに施工業者が工事を進めます。

5.工事監理

工事監理は設計図書通りに工事が進められているか確認する業務です。

鉄骨溶接やコンクリート配筋など重要工程では現場に立ち会います。問題発生時は施工管理者と協力して調整などを対応します。

6.耐震診断と耐震補強など

耐震診断とは、既存建物が現在の耐震基準を満たしているか診断を行うことです。

診断の結果、耐震補強が必要な場合は、適切な計画を立案して設計します。

7.その他業務

建築確認申請などの各種手続きや、意匠設計者、設備設計者、施工業者など、関係者と連携して、建築プロジェクトを円滑に進めていきます。

経験者が語る「構造設計のやりがい」5つの事例

実際に構造設計で活躍している人に、やりがいを感じる点を聞いてみました。

その中から5つの事例を紹介します。

1.人々の安心・安全に貢献できる

構造設計の最大のやりがいは、人々の安心・安全に貢献できることです。

自分が関わった建物が災害でも無事に使われていると、大きな達成感があります。

2.街づくりに貢献できる

構造設計は街の景観や機能によい影響を与えます。

設計ソフトの進歩で意匠性の高い建築が増えていますが、それを支えるのは構造設計技術です。

自分の設計が街や人々の生活に役立つことに大きなやりがいを感じます。

3.自身のアイデアが形になる

構造設計で最新技術や材料を使って、現実の建物へ具体化していく過程は、創造的でやりがいがあります。

4.技術的な挑戦と解決の喜び

構造設計は複雑な計算と精密な設計が必要です。

難しい課題を解決した際の達成感は非常に大きいです。

5.社会への影響力と達成感

構造設計は、東京スカイツリーや高層ビル、大規模木造建築、美術館、駅舎など多様な建物を支えています。

完成後の建物が長く利用され、人々の暮らしを支える様子を見ると、仕事の意義や社会への影響を実感できます。

経験者が語る「構造設計の魅力」6つの事例

構造設計で活躍する方にお聞きした、「仕事の魅力」を6つ紹介します

1.意匠設計者のアイデアを形にする達成感

意匠設計者が描いたデザインや空間を技術面から実現するのは、構造設計者の腕の見せ所です。

難易度の高い設計も、物理学の知識を用いて安全性を確保することが達成感につながります。

2.社会の安全・安心に貢献する責任と誇り

日本では、地震対策のために構造設計者が建物の安全を担っています。

設計した建物が安全に使われている様子は、設計者にとって大きな達成感となります。

3.ものづくりの根幹を担う面白さ

構造設計は「ものづくり」の究極です。建物の骨組みを設計し、構造物を大地に築く過程が醍醐味です。設計や構造上の課題を解決するうえで、理論的な思考や分析力を試される面白さがあります。

4.論理とアートが融合するクリエイティブな仕事

構造設計は、意匠設計者のイメージや建物用途、コスト、工期など、さまざまな要素を考慮しながら、最適な構造形式を導き出すクリエイティブなプロセスです。

論理的思考と美的感覚の両方を活かして、安全で美しいデザインができることが魅力です。

5.専門性を高めながら多様な挑戦ができる

構造設計は、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など多様な専門分野があります。

免震・制震技術や耐震補強、大規模建築にも関わる機会があり、経験を積むことで常に知識と技術を学び続けられます。

6.竣工後も形として残る大きなやりがい

設計した建物が長く利用されることは、構造設計者にとって大きな喜びです。

自分の仕事が社会に残る影響を実感でき、街の風景や人々の記憶に残る建物を手掛けたときには特別な感動があります。

構造設計に向いている人の特徴とは?

1.知的好奇心や探求心が強い人

新技術や法規、材料に柔軟に対応し、より良い構造設計を目指して努力できる人が向いています。

2.力学・物理学が得意な人

建物の力学に精通し、数学や物理の知識で正確に計算できる人に向いています。

3.空間把握能力

平面図から建物の内部構造や安全性、整合性を立体的にイメージできる力がある人が向いています。

4.創造性と柔軟な発想力

デザインや経済面、施工性など、制約の中で柔軟に考え、最適解を見つけられる人が適しています。

5.コミュニケーション能力

意匠設計者、設備設計者、施工者など、多様な関係者と連携し、協力してプロジェクトを成功させる能力を有する人が向いています。

6.責任感と倫理観

人々の生命と財産に直結するため、強い責任感と高い倫理観を持って仕事に取り組む姿勢が必要です。

7.忍耐力と集中力

膨大な計算や図面の細かいチェックなど、地道で緻密な作業に粘り強く集中して取り組める人が向いています。

8.スケジュール管理能力

複数タスクを効率的にこなし、期限内に完了させる業務遂行能力を持つ人が向いています。

構造設計に向いていない人の特徴とは?

1.コミュニケーションが苦手な人

構造設計は多くの関係者と協力して進めるため、意思疎通がうまくいかないと、プロジェクトに支障が出ます。コミュニケーションが苦手な人は要注意。

2.スケジュール管理が苦手な人

厳密なスケジュール管理が重要です。締切りを守らないとプロジェクトの遅延や周囲への負担につながります。

3.責任感が薄い人

構造設計は、人々の生命や安全に関わる重要な仕事です。責任やプレッシャーが苦手な人には向いていません。

4.地道な作業が嫌いな人

構造計算や図面作成など地道な作業が多い仕事です。デスクワークが苦手な人には向いていません。

5.好奇心や探求心がない人

建築技術や法規は継続して変化します。そのため、知識の習得や技術の更新が必要とされています。関心や学習意欲が不足している場合、モチベーションの維持や専門性の向上が難しくなることがあります。

6.論理的な思考が苦手な人

構造設計では、安全性や耐久性のために論理的な構造計算や材料選定が重要です。直感だけでなく、根拠に基づいて考える力が必要です。力学計算が苦手な人には難しい分野です。

構造設計を目指すうえで重要な企業研究のポイント

構造設計者を目指すなら、企業の規模、事業内容、関われる建物の種類、将来性や働き方などを幅広く調べることが大切です。

企業ごとの特徴と違いを理解し、自分のキャリアプランに合うか検討しましょう。

■組織設計事務所

大規模プロジェクトを扱う組織設計事務所では、意匠・構造・設備ごとに業務が分かれ、各部門が合同で設計を行います。

専門性を高めたい人に向いており、公共建築物の設計が多い点も特徴です。企業研究は設計・監理実績を参考に進めましょう。

■構造設計事務所

構造設計専門の事務所は、多様な設計事務所やゼネコンから業務を受注し、幅広い建物の設計経験が積めます。

大手では超高層ビルなどの高度なプロジェクトにも参加可能です。また、アトリエ系事務所は少人数ですが、有名建築家の建物を多く手がけています。

■ゼネコン(総合建設会社)の構造設計部門

大手ゼネコンは自社の構造設計部門で受注した建物の設計を行います。施工部門と密に連携し、実践的な設計が学べます。

また、技術研究所で研究職として働く道もあります。

■ハウスメーカー・プレハブメーカー

住宅や工業化建築の構造設計を担当します。標準設計が中心ですが、独自の構造システムの開発にも携わることがあります。

■公共機関・技術研究所

建築研究所、都市再生機構、地方自治体の建築部門などの公的機関で、構造担当として働く選択肢もあります。

公共建築物の設計、技術基準の策定、研究開発などの業務に従事できます。

■建設コンサルタント

建設コンサルタントは主に社会インフラの設計業務を中心とし、駅周辺の再開発事業や交通結節点、橋梁、鉄塔など多様な土木構造物の構造設計に従事することを志望する方に適した進路です。

★キャリアプランやスキルアップできる環境かどうかに着目しよう!

就職先は、プロジェクト内容や規模、教育制度、ワークライフバランスなどを総合的に考えて選ぶことが大切です。

デジタル技術の進化により、構造設計では2次元図面から3Dモデリング、BIM、AIやジェネレーティブデザインの導入が進んでいます。

自身のキャリアプランに合わせて、成長できる環境かどうかも重視しましょう。

構造設計に必要な資格

一級建築士

一級建築士は取得により、制限なくすべての建築物の設計・工事監理を行うことができます。

一級建築士は、構造設計技術者には必須の資格です。学部卒業と同時に受験資格が生じる一級建築士は、一年でも早く取得しておくべき資格となります。

学部卒業後すぐに一級建築士に合格したとしても、免許登録には2年間の実務経験が必要になりますが、皆さんが構造設計を基本業務から着実にこなしていくと、2年間はあっという間に過ぎていくことでしょう。

また、構造設計職で就職する人の多くは、大学院卒になりますが、大学院卒では所定の条件を満たしていれば実務年数0年、または1年で免許登録をすることができます。

設計事務所や総合建設業では、同期入社の新卒社員は職種を問わず、一級建築士の早期取得に挑戦していくと思いますので、ぜひ負けないように頑張ってください!

構造設計一級建築士

構造設計一級建築士は、一級建築士の資格を持つ構造設計職の上位資格です。

建築士法第20条の2に基づいて、一級建築士の独占業務の対象となる建築物で、*高度な構造計算が義務づけられる建築物の構造設計については、構造設計一級建築士自ら設計を行うか、構造設計一級建築士以外の一級建築士が構造設計を行う場合には、構造設計一級建築士による法適合確認を受ける必要があります。

■資格要件

構造設計一級建築士の資格を取得するには、一級建築士の資格を持ち、かつ5年以上の*構造設計の業務経験を経て、「構造設計一級建築士講習」の修了考査に合格する必要があります。

*業務経験には、構造設計の業務のほか次の業務内容も含まれます。

(1)構造に関する工事監理の業務

(2)建築確認の構造に関する審査及びその補助業務

(3)構造計算適合性判定及びその補助業務

■対象建築物

*高度な構造計算が義務づけられる建築物とは、建築士法第3条第1項に定める建築物のうち建築基準法第20条第1号、第2号に該当するものです。

例えば、木造で高さ13メートルまたは軒高が9メートルを超える建築物、鉄骨造4階建以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さが20メートルを超える建築物などです。

■関与の方法

1.構造設計一級建築士が自ら設計を行う

2.他の一級建築士が設計した場合は、構造設計一級建築士が「法適合確認」を行う。

現在では、多くの実務者が構造設計一級建築士を取得しており、取得は構造設計部門の責任者などに就く際の要件となっています。

JSCA建築構造士

JSCA建築構造士は、日本建築構造技術者協会(JSCA)が認定する資格です。

構造計画や設計、工事監理などの業務を適切に判断できる技術者として認められます。

構造設計一級建築士の資格が必要条件で、取得することで専門性や実務能力をさらにアピールできます。

■受験資格

(1)構造設計一級建築士を取得していること

(2)2年以上の責任ある立場での構造設計業務の実務経験があること

実務経験には、設計者として責任ある立場で行った建築物の工事監理業務を必ず含むこと。なお、確認審査や構造計算適合判定業務は含みません。

■試験内容

(1)面接試験:経歴のほか、計画・設計・工事監理などの実務経験について、面談により、倫理観、人格、識見、技量などJSCA建築構造士としてふさわしいか否かを判定します。

(2)筆記試験:与えられた建築条件に対し、構造計画を立案し第三者に説明する能力を審査するための文章題及び、構造伏図や軸組図を作成する記述式の問題です。

まとめ

本記事では、構造設計の仕事内容や適性、やりがいについて解説しました。

構造設計者には力学や材料の知識、解析ソフトの技術、コミュニケーション力が必要です。一級建築士や構造設計一級建築士などの資格取得が確実にキャリアアップにつながります。

建設業ではBIMやAIなどの新技術が進む一方、安全性確保という基本は変わりません。環境問題や防災への意識の高まりから、構造設計への需要も増加しています。

構造設計に関心がある人は、基礎知識を学び、実務経験を積みながら専門性を深めましょう。

社会や技術の変化に対応し、安全で持続可能な建築に貢献できる設計者を目指してください。

総合資格ナビは、構造設計で活躍することを目指す皆さんの成功を応援しています!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)