国土交通省が能登半島地震の被害を踏まえ「道路土工構造物技術基準」を初改定しました。【建設NEWS】

国土交通省は、2024年1月の能登半島地震による、道路の被害を踏まえて、「道路土工構造物技術基準」を改定しました。この改定は、2015年3月に同技術基準を制定して以来、初めての改定です。新基準適用は、2026年4月1日以降、新たに着手する設計が対象となります。

本記事では、2025年6月26日に公表された本基準改定のポイントや概要、改定の背景などを解説します。

「道路土工構造物技術基準」改定の背景

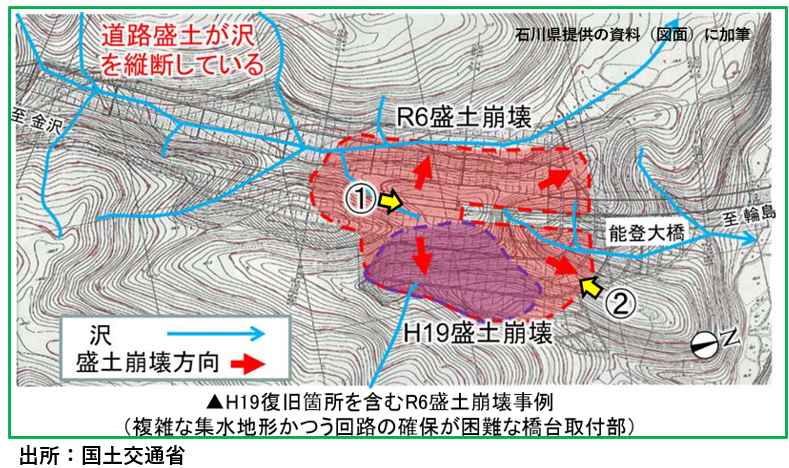

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」では、能越自動車道・のと里山海道で沢埋め高盛り土を中心に、多くの盛り土が崩壊する被害が発生しました。国道249号線沿岸部では、大規模な地すべり・斜面崩壊等により、土砂が道路を閉鎖して、交通機能の途絶が多発しました。

「道路土工構造物技術基準」とは、道路土工構造物の新設または改築に関する一般的技術基準であり、道路法に基づいて制定されたものです。

今回、改定となった新たな技術基準では、これらの被害の原因を踏まえ、今後の被害抑制に効果がある対策を充実させる方向性で検討が進められ、道路機能を確保する観点から、性能規定の充実が図られることになりました。

国土交通省が明示した「改定のポイント」は下表の通りです。

道路土工構造物の設計初期段階における配慮事項の明確化

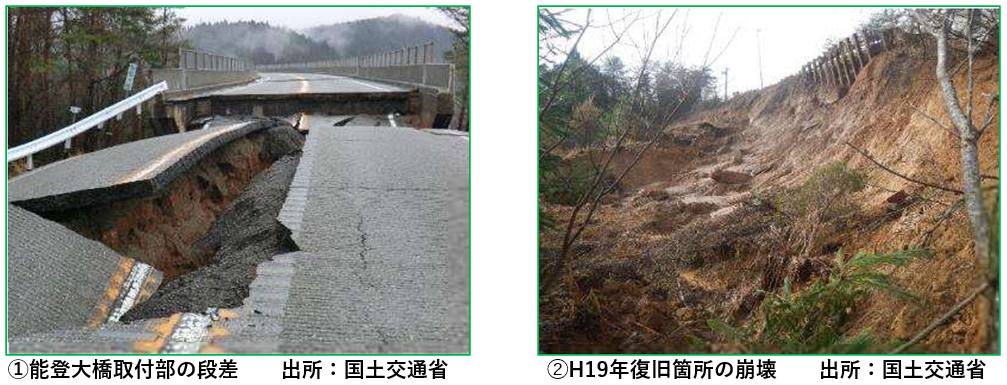

能登半島地震では、集水地形の盛り土崩壊によって道路機能の損失が発生しています。地すべりによって、のり面保護施設が崩壊し、道路が閉塞された事例や、能登大橋取付部に段差が生じるなど、平成19年に復旧した箇所が崩壊する被害がありました。

新技術基準では、設計初期段階で構造物の配置や形式を選ぶ際に、周辺の地形や地質、地域の防災計画等に配慮するように定められました。沢が多い集水地では、盛り土の他に橋梁の設置なども検討していくことになります。

地質及び地盤等の不確実性への対応の明確化

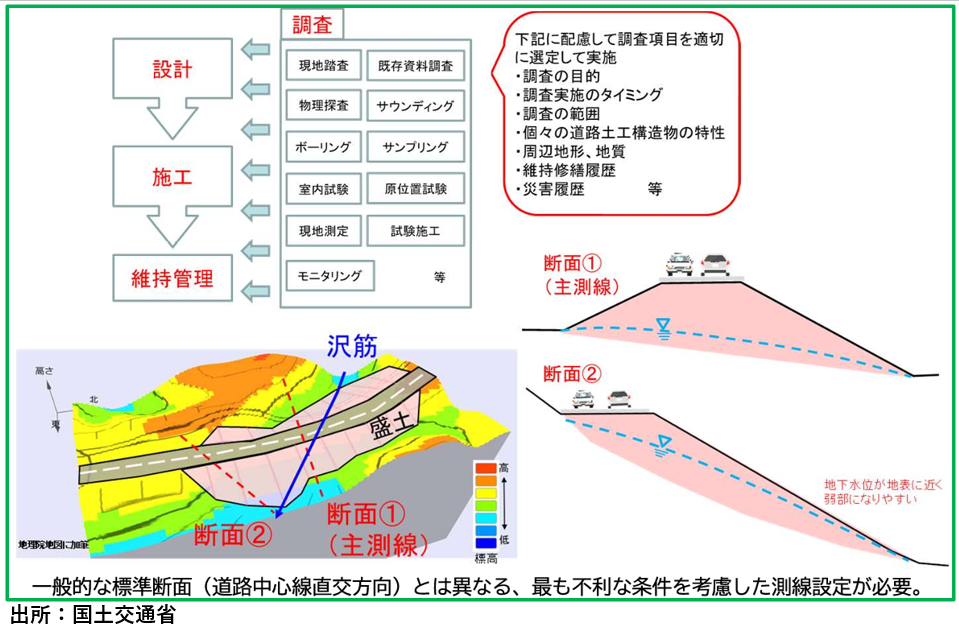

事業の初期段階で複雑な地盤の性状を把握することが困難な道路土工においては、時間経過における変化など、多くの不確実性が内在しています。

新基準では、設計段階に関わらず、施工や維持管理の段階でも、必要に応じて地質・地盤のボーリング調査などを実施し、情報を充実させることで不確実性を低減していくことが規定されました。

例えば、設計の際に道路中心線に直交する方向の断面で荷重を作用させて安定性を検討するには、想定される範囲内で同時に作用する可能性が高い荷重の組合せのうち、最も不利となる条件を考慮することを規定しました。

上図でいうと、調査で得られた、道路の主測線(断面図①)を基準として安定性を検討するのではなく、断面図➁のように沢筋で地下水位が最も地表に近い断面で検討するということです。

排水対策の明確化

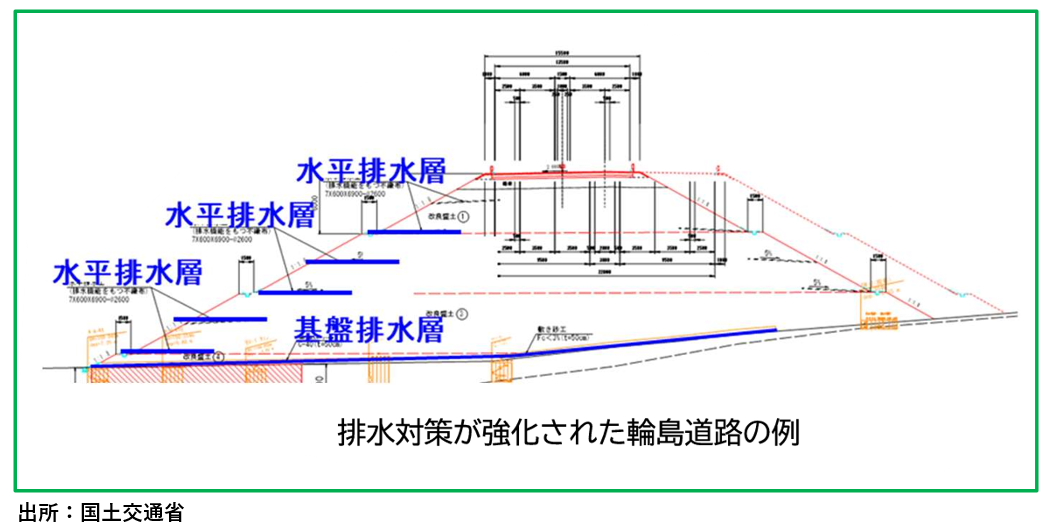

令和6年能登半島地震では、能越自動車道で2013年に排水対策を施した箇所は被害が軽微であったが、それ以前に建設された箇所では大規模崩壊と1m以上の沈下が発生しました。

この被害を踏まえて、新基準では排水対策強化のため、原則として表面排水施設及び地下排水施設を設置する旨を規定しました。

性能規定の具体化(限界状態の設定)

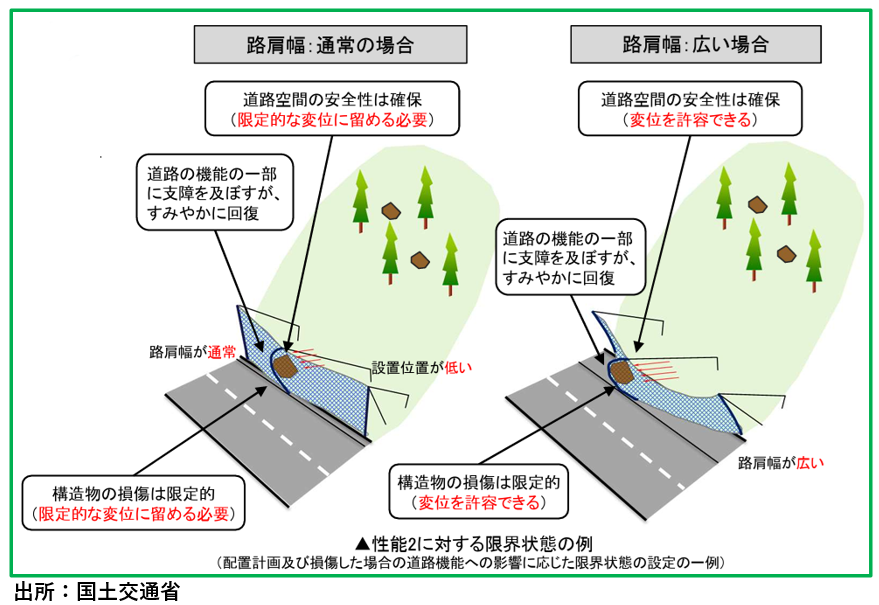

旧技術基準では、設置目的や構造形式が異なる様々な構造物が道路土工構造物として一括りになっており、具体的な性能照査の方法が明確になっていませんでした。

新基準では「限界状態」という概念を、構造物ごと、また構造物の組合せに応じてきめ細かく設定することにより、原則として、想定する作用によって、道路土工構造物が限界状態を超えないようにすることで、道路の性能を確保することとしました。

例として、上図のように路肩幅が通常の場合は、落石防止柵の損傷は限定的な変異に留める必要がありますが、道路幅が広い場合は道路空間の安全性は確保できるので、柵の変異を許容することなどが規定されました。

まとめ

令和6年能登半島地震では、主要道路の被災損傷が大きくなったことが復旧・復興の遅れにつながりましたが、この被害状況を踏まえて、今回の道路土工構造物技術基準改定が行われました。新基準の適用は、2026年4月1日以降となりますが、わが国では南海トラフ巨大地震や頻発する風水害をはじめ、今後も防災・減災対策の必要性が高く、道路土工構造物は新設に加えて、老朽化施設の改築においても新基準が適用されます。

地盤等のリスク低減に伴う手戻りやコスト増の緩和、盛り土等における適切な排水対策及び各種構造物の限界状態を踏まえた、より復旧性の高い設計や補修が可能となることが期待されます。

出典:「道路土工構造物技術基準」の改定について~令和6年能登半島地震による被害を踏まえた対応等~ (国土交通省)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)