「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法」法改正でどう変わるのか?【業界情報】

「マンションの管理・再生の円滑化のための改正法」とは、区分所有法やマンション建て替え円滑化法(マンション再生法)、マンション管理適正化法、被災マンション法など複数の法律を一括で改正するもので「老朽化マンション対策法」とも呼ばれています。

本記事では、2026年4月1日に施行される同法成立の背景や、法改正によってどう変わるのかを解説します。

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法、成立の背景

マンションは国民の1割以上が居住する重要な居住形態であり、全国には約700万戸のマンションがあるとされています。

現在、マンション全体のうち、築40年以上のマンションが約2割(約137万戸)を占めており、今後10年で2倍、20年で3.4倍(約465万戸)に増加していきます。さらに築40年以上のマンションでは世帯主が70歳以上となるものが5割以上といわれています。

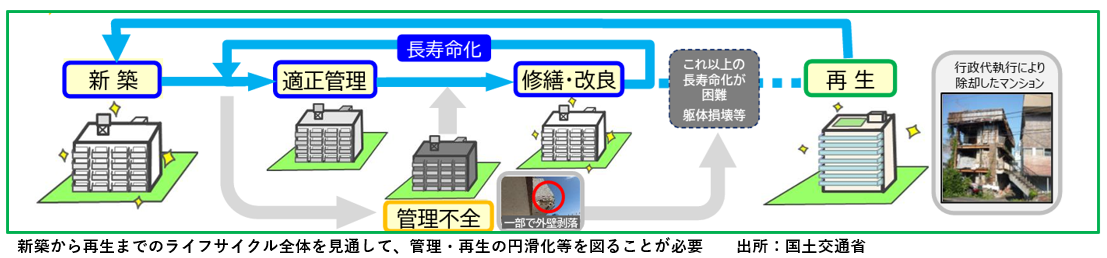

分譲マンションでは、建物と居住者の「2つの老い」が進行しており、居住者の死亡などで所有者が不明になれば、修繕などの合意形成が難しくなり、外壁剥落等の危険が生じるなど、建物の老朽化に歯止めが利かなくなる恐れがあります。

すでに廃墟と化した危険なマンションを自治体が行政代執行で解体した例もあります。

このような事態を解決するには、新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、管理・再生の円滑化等を図ることが必要となります。

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法は、こういった課題を背景として、2025年3月4日に改正法案が閣議決定され、2025年5月30日に公布されました。

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の概要

1.管理の円滑化等(2026年4月1日施工)

①適正な管理を促す仕組みの充実(マンション管理適正化法)

・新築時から適切な管理や修繕が行われるように分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入(分譲事業者と管理組合で共同変更)※

※管理組合拡充は、公布日から2年以内に施行となります。

・管理業者が管理組合の管理者(代表者)を兼ね、工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等につき区分所有者への事前説明を義務化

➁集会の決議の円滑化(区分所有法)

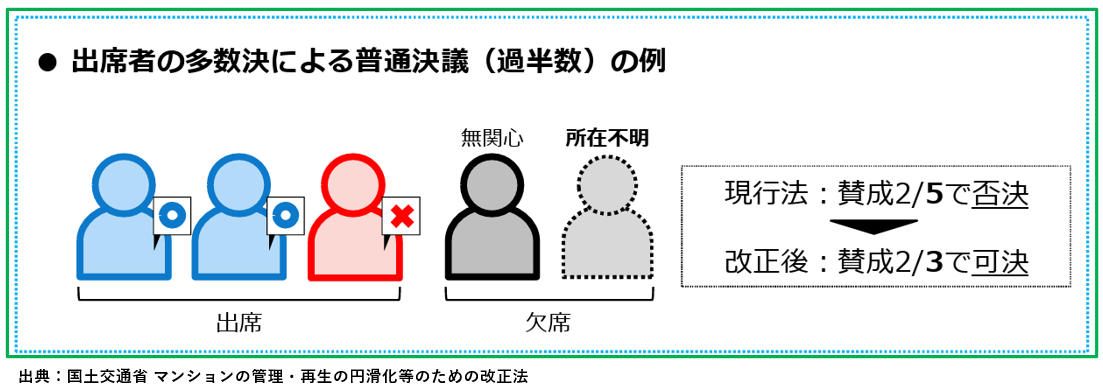

これまでは区分所有権の処分を伴わない事項(修繕など)の決議は、全区分所有者の多数決が必要でした。そのため所在不明の所有者がいる場合、意思決定が滞ることが課題となっていました。

改正案では裁判所の許可を得て「所在不明の所有者を決議の母数から除外」できるようになります。さらにすべての決議において、「集会出席者」の多数決に緩和されます。

上表の場合、従来方式では「賛成2/5」で否決ですが、法改正により所在不明者と欠席者を除外できるため、「賛成2/3」となり可決されます。これにより集会出席者による多数決で修繕などの決議が可能となり、迅速に意思決定が進むことが期待されています。

③マンション等に特化した財産管理制度(区分所有法・マンション管理適正化法)

老朽化したマンションでは管理組合が機能しておらず、維持管理が適切に行われていない場合があります。改正案では管理不全の専有部分や共有部分に対し、裁判所が選任する管理人に管理させる制度が創設されます。

管理不全のマンションにおいても、専門家による適切な維持管理が期待されます。

2.再生の円滑化等(2026年4月1日施工)

①新たな再生手法の創設等(区分所有法・マンション再生法等)

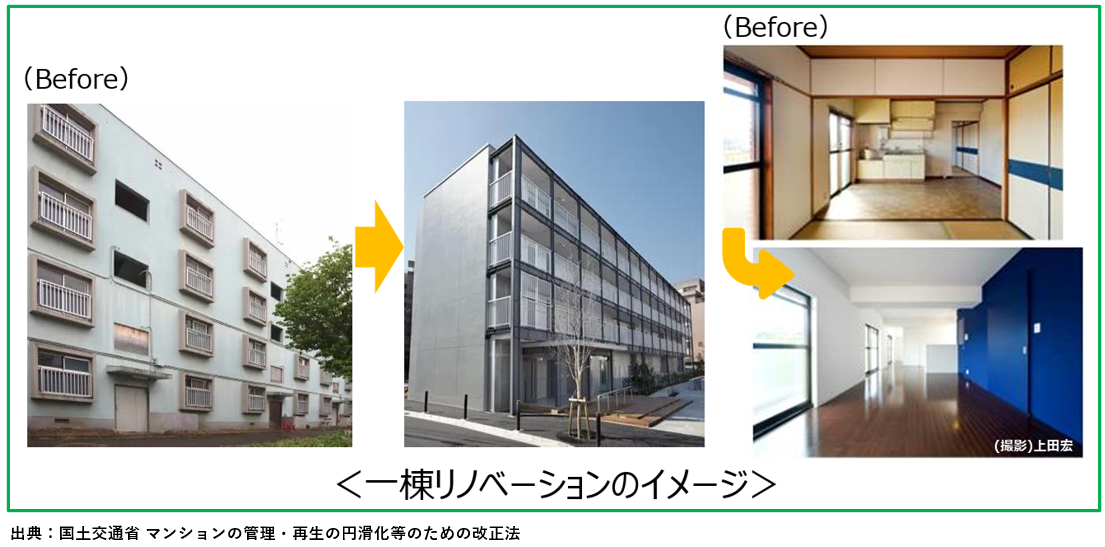

・建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取り壊し等を、建替えと同様に、多数決決議により可能とします(4/5以上で可決)

・耐震性不足等の場合(3/4以上で可決)、政令指定災害による被災の場合(2/3以上で可決)

上記決議に対応した事業手続等を整備(組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等)

➁多様なニーズに対応した建替え等の推進(マンション再生法)

・隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後、マンションの区分所有権に変換することを可能にする(容積確保のため隣接地等の取込みに係る合意形成を促進)

・耐震性不足等で建替えをする場合、容積率のほか、特定行政庁の許可による高さ制限の特例

3.地方公共団体の取組の充実(公布日から6月以内に施行)

①危険なマンションへの勧告等(マンション再生法・マンション管理適正化法)

外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置する。

➁民間団体との連携強化(マンション管理適正化法)

区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度を創設する。

まとめ:法改正でどう変わるのか?残る課題は何か?

今回の法改正は、マンション老朽化対策として喫緊の課題である、修繕や建替えに向けた意思決定を迅速かつ円滑に進めていくことを目的としています。

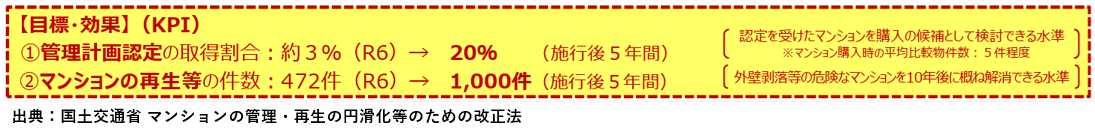

下記のように施行後5年間の数値目標が設定され、その効果が大いに期待できるものです。

法改正でマンションの建替えや敷地売却の決議要件も緩和され、老朽化マンションの再生が進みやすくなりましたが、反面、課題を残した法改正であることも否めず、実施を進めながら解決していくべき状況といえるでしょう。

例えば建替えや修繕などの意思決定がスムーズになっても、区分所有者が費用を負担することになります。老朽化マンションでは居住者の高齢化が進んでおり、修繕費用が大きな負担となる可能性があります。

また、決議可決後も、権利調整や住民の転居先確保など多くの課題が残ります。建設コストの上昇や再開発事業者の確保が難しい場合、実施に長期間を要することも考えられますので、行政の支援や補助金制度の拡充なども必要となるでしょう。

建設業ではマンション再生の需要が増加し、管理組合や区分所有者と多くの調整をしながら、より良い提案を進めて、再生やリノベーションなどで、多くの実績を創っていくことになるでしょう。

出典:マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案を閣議決定(国土交通省)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)