知っておくべき!建設業 労務単価の実際と2026年度予測【業界情報】

物価上昇が続く中、建設業界では「建設費の高騰」が話題となっています。

国土交通省が発表した2024(令和6)年の「建築着工統計調査報告」によると、非居住用建築物の着工床面積は39,200千㎡で前年より10%近く減少していますが、工事費予定額は前年より4.3%ほど増えており、このことからも建築費が上昇していることが分かります。

建設費が高騰する要因はさまざまですが、建設資材や輸送費、エネルギーなどの物価上昇による、「資材コスト」の上昇と、人材不足や働き方改革の推進などによる「労務コスト」の上昇が与える影響が特に大きいといわれています。

2025年2月13日に総合資格ナビに掲載した過去記事で、この両方を取り上げたところ、多くの反響を得ました。未読の方は、ぜひこの機会にご参照ください。

過去記事:【建設業の基礎知識】2025【2】戦慄?建設資材・労務単価高騰の実際

本記事では、労務コストに着目して、「2025年度、労務単価の実際」について詳細を解説したいと思います。また、最終章では来年度予測についてもまとめてみたいと思います。

建設業の労務単価とは?

建設業の労務単価とは、建設従事者の賃金に関わる重要な指標です。

国土交通省は、毎年2月に新年度の労務単価を公開しており、3月から新たな労務単価が更新・適用されるのです。そこで、本記事では2025年3月(令和7年度)からの労務単価について解説していきます。

労務単価は、正式名称を「公共工事設計労務単価」といい、一人当たり8時間の労務を設定した、1日分の単価を円単位で示したものです。毎年10月に国土交通省が公共事業労務費調査を行い、その結果をもとに翌年2月に最新の労務単価を決定して公表しています。この労務単価は、全体で51職種分について定められ、都道府県ごとに単価設定されます。

建設業で工事費の見積もりを積算する際には、職種ごとに定められた労務単価に、「土木工事標準歩掛」で定められた倍率を掛けて算出しています。

令和7年3月から適用となった労務単価

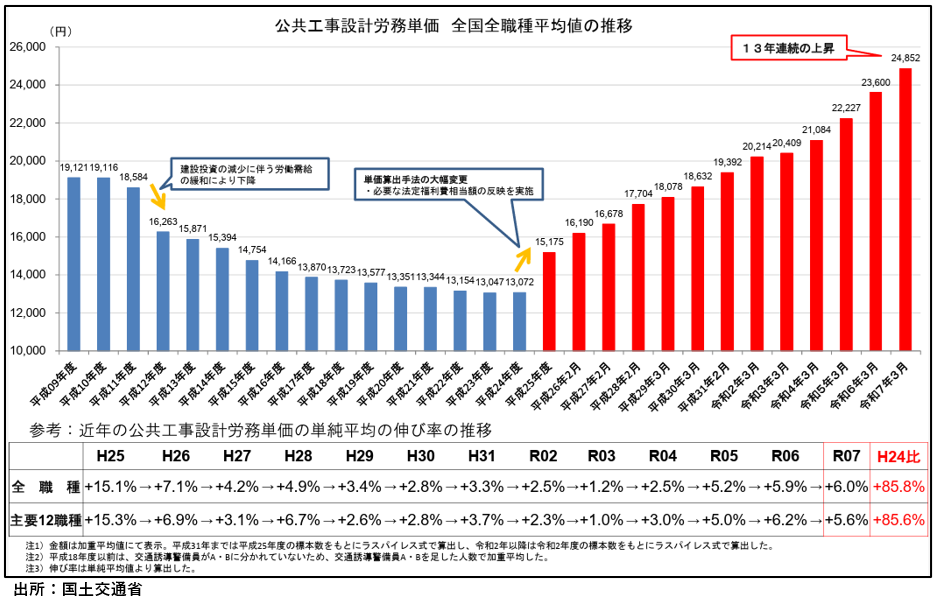

国土交通省が公開した「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」では、全国全職種平均で前年度比6.0%引き上げられることになりました。

全国全職種平均単価は24,852円となり、平成25年度の改定から13年連続で引き上げになりました。

下表は、労務単価・全国全職種平均値の推移を表したグラフです。13年連続の上昇で、令和7年の労務単価平均値は、平成24年対比で約86%も上昇したことがわかります。実額にすると約1.9倍ということになります。

国土交通省によると、令和7年の労務単価設定においてポイントとなったのは、次の2点です。

(1)最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

(2)時間外労働の上限規制への対応に必要な費用を反映

全国主要12職種の平均労務単価

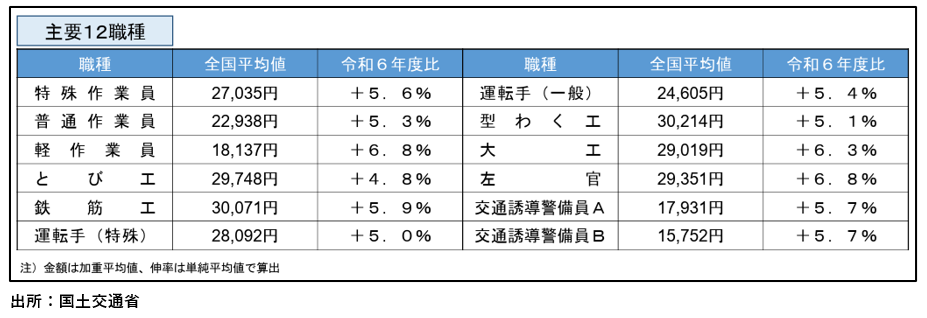

「主要12職種」は51職種のうち、通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種です。令和7年3月適用となった「主要12職種の平均労務単価」は下表の通りです。

主要職種のなかでも、軽作業員(+6.8%)や左官(+6.8%)、大工(+6.3%)は令和6年度比で高い伸びを見せていますが、少子高齢化による熟練作業員の引退、また2025年問題により人手不足が深刻化している職種ということもあり、人材確保のために募集時の賃金が上昇しているためです。

労務単価と「雇用に伴う必要経費」の関係

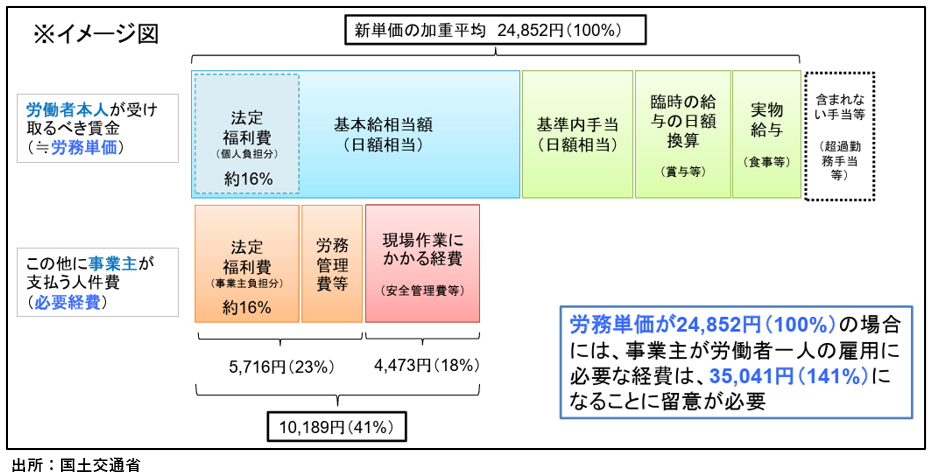

労務単価は、労働者本人が受け取るべき賃金を基に、日額換算値(所定内労働時間8時間)として設定されていますが、事業主が負担すべき「雇用に伴う必要経費」は含まれていません。

この必要経費には、法定福利費、安全管理費等があり、労務単価が24,852円の場合には、事業主が労働者一人の雇用に必要な経費は、35,041円(141%)になります。事業主が下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から必要経費を値引くことは不当行為となりますので注意が必要です。

この内容をイメージ図としたものが、下図になります。

令和7年最新労務単価(主要職種・主要都市エリア)

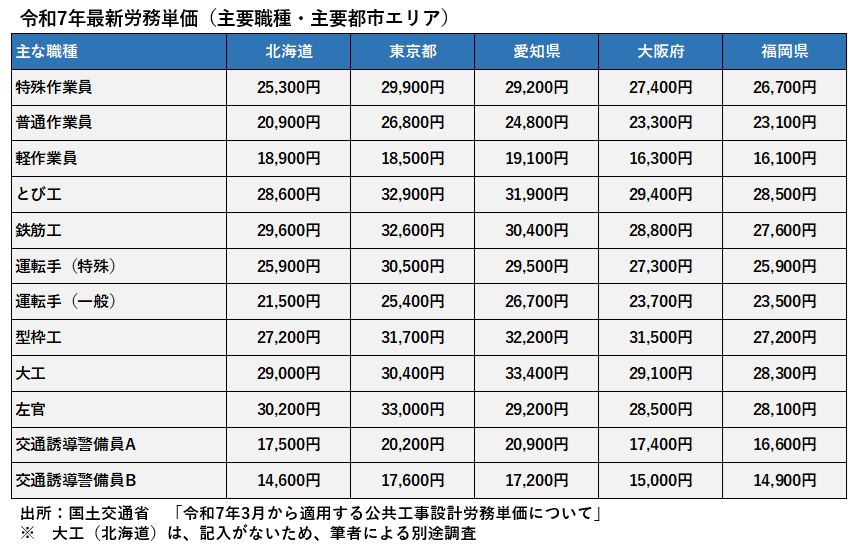

国土交通省が公開している「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の資料をもとに、主要職種の主要都市エリアにおける最新の労務単価を一覧表としてまとめました。

全体的な傾向をみると、東京都のように人口が集中しており、かつ物価の高いエリアなどでは単価が高く設定される傾向があります。対して、地方に位置する北海道や福岡県は、ほかのエリアよりも単価が低めに設定されています。

労務単価の変動については、建設業界で人手不足が加速している影響が大きくなっています。国土交通省が令和6年12月に実施した「建設労働需給調査結果」によると、建設業における6職種においては平均0.6%(全職種でマイナス)の人手不足が生じていることがわかりました。

特に地方部における人手不足が加速しており、平成24年以降は継続的に不足の状態が続いています。さらに職種ごとに不足状況が異なり、人材確保が厳しい職種ほど、労務単価は上がる傾向にあります。

なお、少子高齢化などの影響も重なり、今後も人手不足問題は加速していくものと予想されます。

令和8年度の労務単価予測

13年連続で上昇を続けている労務単価ですが、令和8年は、どのような金額の変化が起きるのでしょうか。令和8年度の労務単価は令和7年度と同様に、全体的な金額の上昇が起きると予想されます。主な理由を以下にまとめました。

1.人手不足が続いている

2.少子高齢化問題を解決できていない

3.円安が続く傾向(但し、米国関税の影響などもあり直近で変動が激しくなっています)

また過去の傾向では、特に直近の労務単価の伸び率は約5〜6%で推移しています。建設業の賃上げは、例年、首相官邸で開催されている、「建設業4団体※との賃上げ等に関する意見交換会」で目標値が決められています。

令和8年度も近年と同様に5~6%程度は伸びがあると想定して計算をした場合、令和7年度の全職種平均が24,852円であることに対し、令和8年度は26,095〜26,343円になると予想できます。この金額は、平成24年(2012年)の13,072円対比で、約2倍に当たります。

実際には、2025年7月に日建連が公表した「建設業の長期ビジョン2.0」は賃上げ7.0%を目標とすることが示されており、近年以上となる可能性があると思われます。

※建設業4団体とは、全国建設業協会、日本建設業連合会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会のこと

まとめ

わが国では物価高に対して、賃金上昇を目指す政策が続いています。労務単価もさらに上昇を続けていくことになるでしょう。企業発注者の場合は「労務単価の上昇=発注額の増加」、また自治体発注者の場合は「労務単価の上昇=発注額の増加=予算増額=増税」につながる恐れがあるため、今後の動向から目が離せません。

また建設費の高騰に多大な影響がある、建設資材のコストは、建築資材やその材料、重機・工具などの多くを輸入していますので、2025年1月20日にドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領に就任して以来、要求が激しくなってきた関税問題の影響を受ける可能性が大きくなっています。

建設資材等の価格が高騰すれば、工事費用が増加するようになり、その結果、さらなる労務単価の上昇が起きる可能性も考えられます。但し、建設業で働く人材や、その人材を外国人労働者から確保していくことなどを想定しても、全体の賃金上昇は望ましい方向性であるといえるでしょう。

建設業は国を支える基幹産業として、国と建設団体が連携して、工事費のダンピングや無理な工期や過重労働を抑制するなど、他産業と比べても健全な業界といえるでしょう。

出典:令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について(国土交通省)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)