「建設業の長期ビジョン2.0」日建連が担い手確保へ向けた 新たな目標設定を公表しました【業界情報】

2025年7月22日、日本建設業連合会(日建連)は「建設業の長期ビジョン2.0」を公表しました。

2035年には、建設技能者が最大129万人不足すると試算しており、担い手確保に向けて、年収や休暇、人材育成などについて、2035年度までの目標設定をしたものです。日建連が長期ビジョンを公開するのは、2015年以来、10年ぶりとなります。本記事では、その概要を紹介します。

日本建設業連合会(日建連)とは?

一般社団法人 日本建設業連合会(日建連)は、日本の建設業界を代表する業界団体で、特に全国展開する総合建設会社(ゼネコン)約150社によって構成されています。

団体の主な目的は、「建設業に係る諸制度をはじめ建設産業における内外にわたる基本的な諸問題の解決に取り組むとともに、建設業に関する技術の進歩と経営の改善を推進することにより、わが国建設産業の健全な発展を図り、もって国民生活と産業活動の基盤の充実に寄与すること」としており、建設業界の未来を見据えた長期ビジョンの策定や、働き方改革・技術革新・環境対応などに積極的に取り組んでいます。

わが国では、政府と建設業4団体が定期的に意見交換会を開催して、日本の建設業の方向性や施策について決定をしていますが、日建連はその中の一つとなります。

※建設業4団体=通称、四会と呼ばれ、日本建築士会連合会・日本建築士事務所協会連合会・日本建築家協会・日本建設業連合会の4団体のことです。

建設業の長期ビジョン2.0は、2050年に向けた中長期的指針である

「建設業の長期ビジョン2.0」は日建連会長、宮本洋一氏により公表されました。宮本洋一氏は清水建設株式会社の代表取締役会長でもあり、読者の皆さんもご存じの方が多いことでしょう。

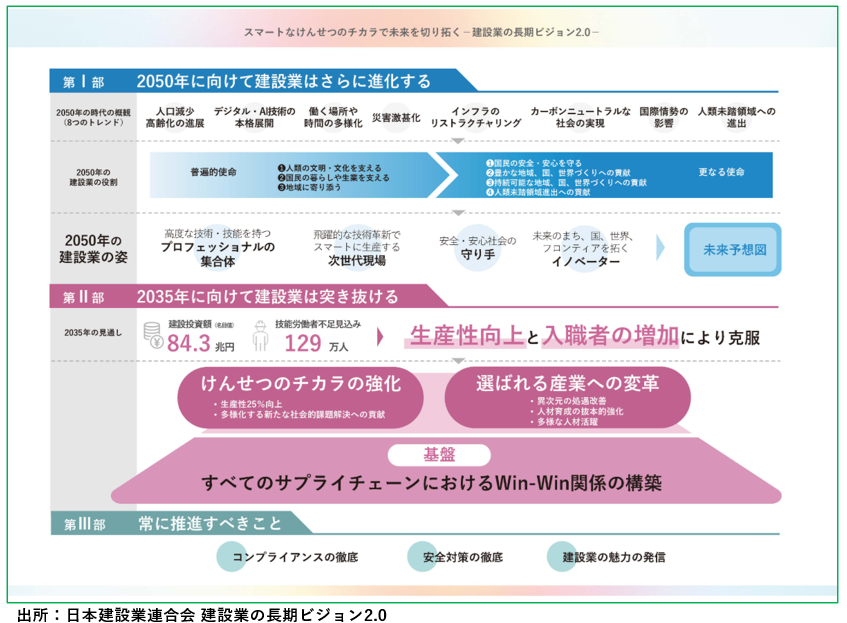

「建設業の長期ビジョン2.0」は「スマートなけんせつのチカラで未来を切り拓く」というテーマを掲げています。その長期ビジョンは次のような三部構成で構築されています。

第1部では2050年に向けて、トレンド・役割(使命)・姿を明確化しています。

第2部では10年後となる2035年の見通しを明示して、建設技能者が129万人不足する見込みに対して、具体的な解決策を提示しており、近未来に対する最も重要な提言となっています。

第3部は「常に推進すべきこと」として、継続してコンプライアンスや安全対策の徹底を継続し、建設業の魅力を発信していく決意表明としています。

本記事では特に第2部を重点的に紹介していきますが、必要に応じて日建連がWEB上で公開しているビジョンをご確認ください。記事末尾に出典元をリンクします。

第Ⅰ部 2050年に向けて建設業はさらに進化する

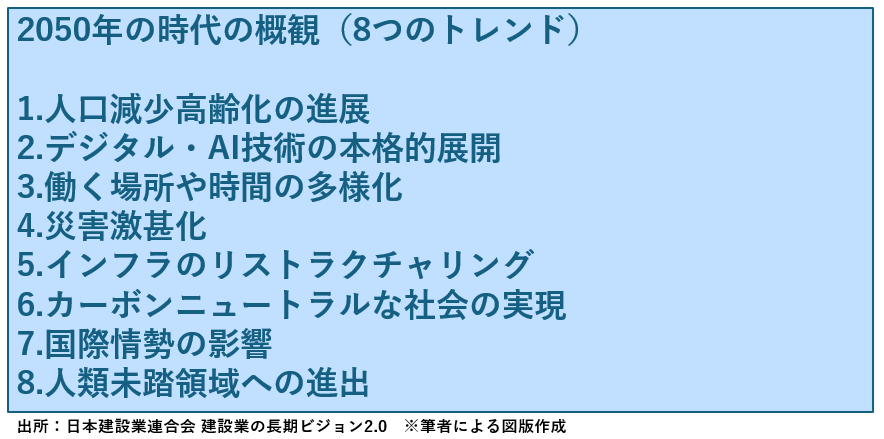

第1章では、「2050年の時代の概観」として8つのトレンドを提示しています。

第2章では「2050年の建設業の役割」を提示しています。

■普遍的使命

〇人類の文明・文化を支える、〇国民の暮らしや生業を支える、〇地域に寄り添う

■更なる使命

〇国民の安全・安心を守る、〇豊かな地域、国、世界づくりへの貢献、〇持続可能な地域、国、世界づくりへの貢献、〇人類未踏領域進出への貢献

第3章では「2050年の建設業の姿」を提示しています。

■デジタル化が進展・建設従業者、生産体制が抜本的に変革

〇高度な技術・技能を持つプロフェッショナルの集合体、〇飛躍的な技術革新でスマートに生産する次世代現場、〇安全・案心社会の「守り手」、〇未来のまち、国、世界、フロンティアを拓く「イノベーター」

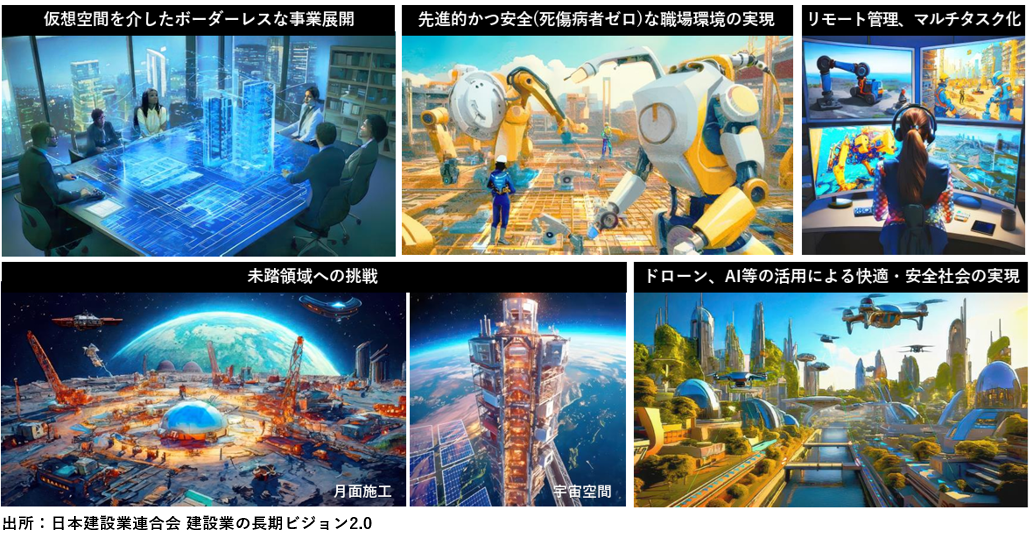

第4章では、「建設業の未来予想図」を提示しています。

2050年に日本経済を担う若者(10歳~35歳)から「建設業の未来の姿」を募集して、1,543件の応募があり、全体をAIで統合して取りまとめた「建設業の未来予想図」

第Ⅱ部 2035年に向けて建設業は突き抜ける

第1章2035年における建設市場及び担い手の見通し

1.建設投資額(名目値)

2025年度68.5兆円の建設投資額は、2035年度84.3兆円となる(+15.8兆円)

2.技能労働者数

現在の技能労働者数299万人は、2035年度264万人となる(▲35万人)

一方、必要技能労働者数は393万人であり、技能労働者数は129万人不足する

3.担い手(技能労働者)数不足の解決策

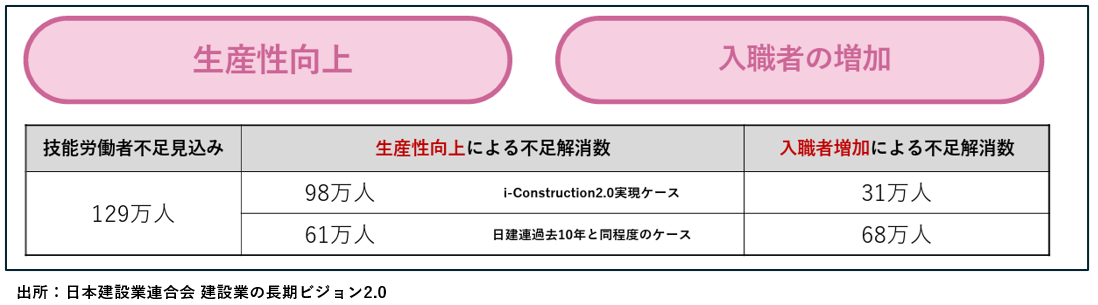

生産性向上と入職者の増加で技能労働者不足見込み129万人を解決していく

上図通り、i-Construction2.0を実現することにより、生産性向上により98万人分の技能者不足が実現できるとしていますが、入職者数は31万人確保が必要です。

しかし、過去10年と同程度の生産性向上では、不足解消には68万人の入職者が必要となると試算されています。

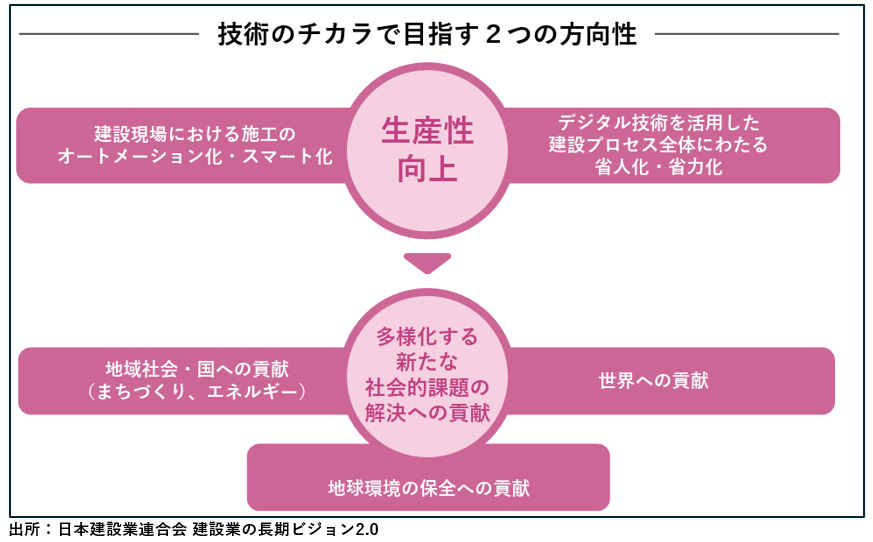

第2章けんせつのチカラの強化

技術のチカラで「生産性向上」と「新たな社会課題の解決」を実現するとしており、生産性向上が多様化する新たな社会的課題の解決へ貢献し、ひいては地球環境の保全に貢献するとしています。

生産性向上の具体的方策としては、下記を設定しています。

■目標:2035年に、2025年比で、生産性を25%向上

・方法①:建設現場における施工のオートメーション化・スマート化

工業化や規格化の推進に加えて自動運転技術や自律型重機等の導入など、i-Consutruction2.0の実現による方法です。

・方法➁:デジタル技術を活用した建設プロセス全体に亘る省人化・省力化

BIM・CIMやXR技術の導入、ドローンやロボット活用などDX推進による方法です。

多様化する新たな社会的課題の解決への貢献として、具体的方策は下記を設定しています。

■目標:施工段階におけるCO2排出量を2013年度比60%削減

・実行策①:地域社会・国への貢献(まちづくり、エネルギー)

老朽化したインフラの長寿命化のための技術提案を行い、都市のエコシステム化への技術貢献を果たす

・実行策➁:地球環境保全への貢献

「カーボンニュートラル」の実現に向けた取組み。ネイチャーポジティブの実現に向けた建設活動手法の研究開発と普及促進

・実行策③:世界への貢献

アジア・アフリカ地域への質の高いインフラ提供。「課題先進国」日本の建設業として、環境、エネルギー、交通、災害等の技術やノウハウを諸外国に提供

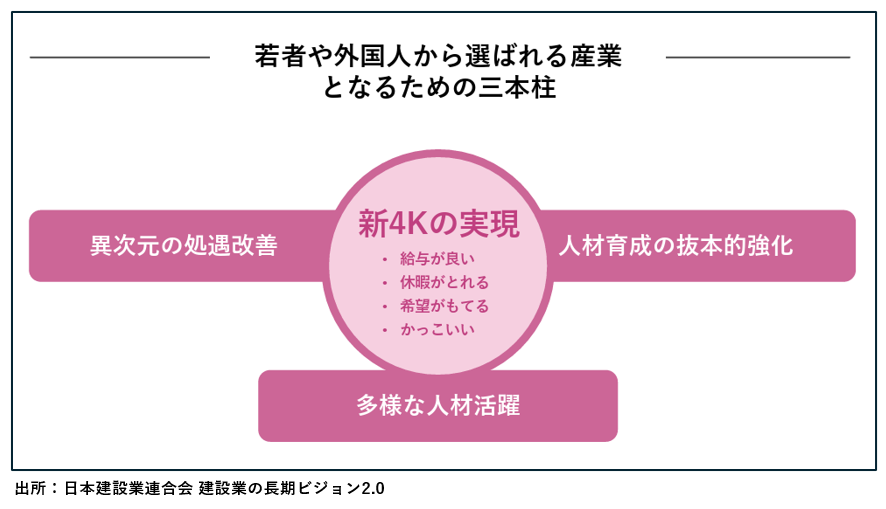

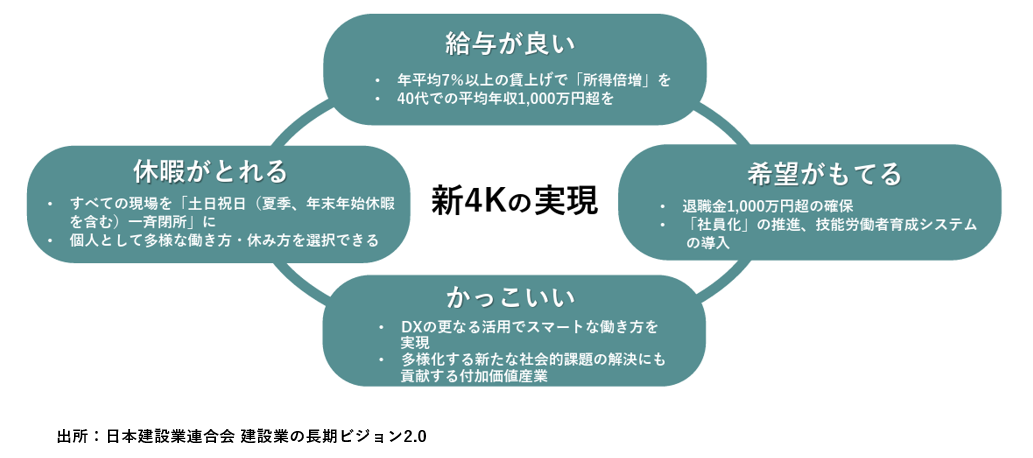

第3章 選ばれる産業への変革 ~新4Kの実現~

建設業が若者や外国人から選ばれる産業となるための三本柱を下図の通り示しています。その推進によって、「新4Kの実現」が可能となるのです。

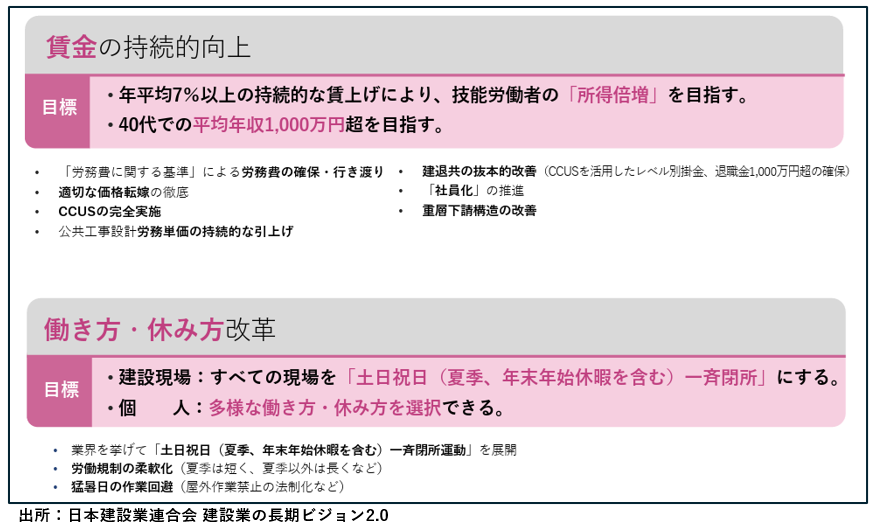

具体的方策【1】異次元の処遇改善

異次元の処遇改善では、賃上げを年7%以上で持続して、技能労働者の「所得倍増」を実現することや、40代で平均年収1,000万円超を目指すことを掲げており、その方法として、CCUS(建設キャリアアップシステム)の完全実施や、適切な価格転嫁、労務単価の引上げ等、現在着手している対策の徹底を挙げています。

さらに働き方(休み方)改革を更に進め、「土日祝日(夏季、年末年始休暇を含む)一斉閉所」や個人で多様な働き方や休み方を選択できることを目標としています。

具体的方策【2】人材育成の抜本的強化

■目標:すべての技能労働者が体系的に技能を習得できるようにする。

・方法①:教育施設での「学習」と建設現場での「実践」を組み合わせた育成システムの導入

・方法➁:業界標準の学習プログラムの開発

・方法③:既存教育施設の機能充実、連携強化

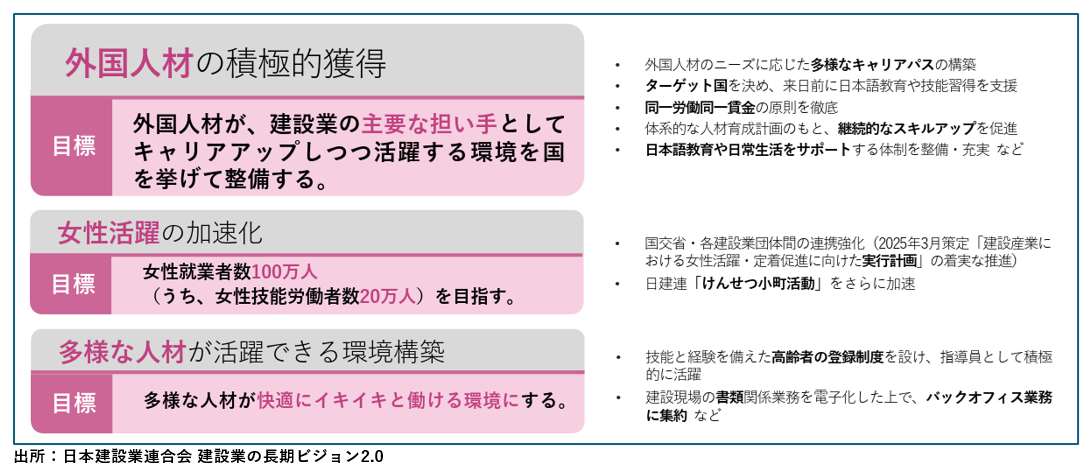

具体的方策【3】多様な人材活躍

建設業の主要な担い手として、「外国人材の積極的獲得」を進め、キャリアアップしつつ活躍する環境を、国を挙げて整備する。

「女性活躍の加速化」は、女性就業者100万人(うち女性技能労働者数20万人)を目指し、「建設産業における女性活躍。定着促進に向けた実行計画」を着実に推進。

「多様な人材が活躍できる環境構築」として、高齢者の登録制度やバックオフィス業務を、建設現場の書類電子化で集約していく。

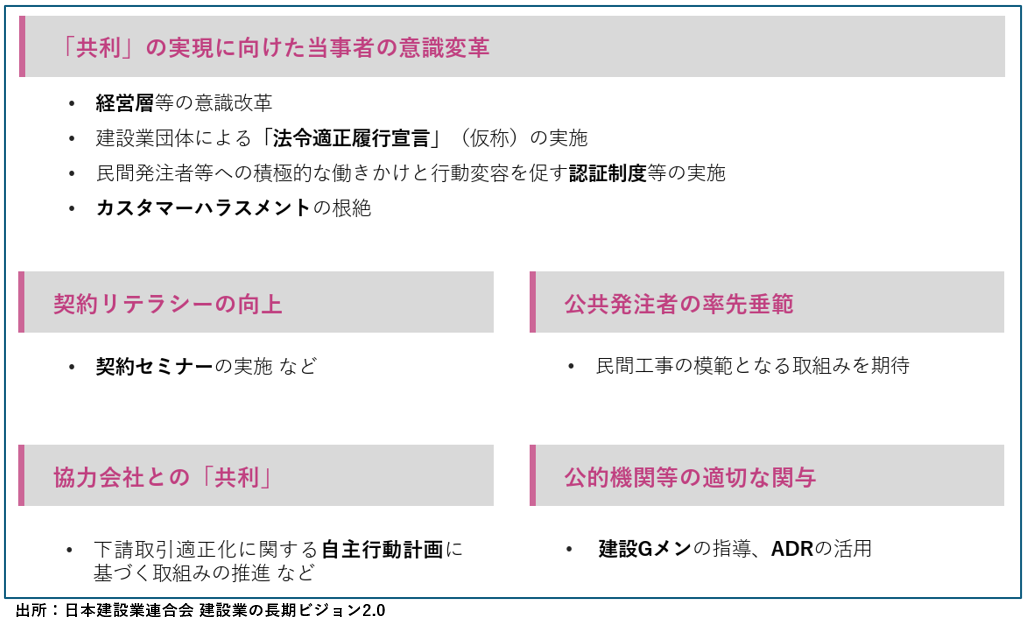

第4章 すべてのサプライチェーンにおけるWin-Win関係の構築

建設業におけるサプライチェーンとは、建設プロジェクトに必要な資材・機材・人材・情報などが、調達から施工・納品まで一連の流れでつながっている「供給の連鎖」を意味します。

発注者と元請の間で価格転嫁を進め、協力会社や技能労働者にシワ寄せが生じないように、「新たな請負契約のルール」を導入して、良好なコミュニケーションを促進していき、「共利」の実現に向けて意識変革を進めていくとしています。

「建設業の長期ビジョン2.0」第Ⅱ部が示すものは、2050年という将来に向けて、2035年までの10年間で取組む、現在進行形の課題と目標、それを達成するための具体施策だといえるでしょう。

人手不足などは全産業に共通する課題ではありながら、「建設業は突き抜ける」という表現には、全産業をリードして模範となる改革を進めていこうとする、日建連の強固な意志が感じられます。

第Ⅲ部 常に推進すること

第1章コンプライアンスの徹底

・各主体によるコンプライアンスの徹底

・ダンピングの排除

・社会的信頼の獲得

第2章安全対策の徹底

・次世代に向けた安全対策の深化

労働災害は減少傾向にあるが、AIなどによる機械的制御の導入も進めていく。

・外国人労働者の増加に伴う安全確保

日本語教育や日本文化研修に加え、日本人の外国語や異文化の理解促進が求められる。

・健康管理の推進

・契約の適正化の推進

第3章建設業の魅力の発信

・建設業の本来の魅力の積極的な発信

・新4Kの効果的訴求

まとめ

今回、公表された「建設業の長期ビジョン2.0」は2050年に向けたものでありながら、第Ⅱ部では、「今後10年間の目標」を現在進行形で課題に取組み、実現していくための具体的方策を示した、非常に意義深いビジョンとなっています。

また、建設技能者の人材不足は、i-Construction2.0の実現だけでは足りないことが明示され、外国人材の積極的獲得や人材育成を軸に、女性や多様な人材が建設業で活躍していける仕組みを構築していくことが不可欠である点が明らかにされました。

第1部第4章では、総合資格ナビ読者と等身大の視点を有する、10歳~35歳の若者が描く夢や希望が「建設業の未来予想図」として提示されました。

建設系学生として学びながら、将来進路を構想し活動している皆さんは、建設業の将来を担う貴重な人材です。ぜひ参考にしていただきたいと思い、「建設業の長期ビジョン2.0」をご紹介しました。

出典:建設業の長期ビジョン2.0(一般社団法人 日本建設業連合会)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)