住宅性能表示制度の利用が過去最高!新築住宅で設計評価書交付割合34.2%へ拡大【住宅業界NEWS】

皆さんは、住宅性能表示制度をご存じですか?それは住宅の品質を客観的に判断するための全国統一基準として設けられており、国が定める共通のルールに基づき、登録住宅性能評価機関が評価し、その性能を表示する制度です。

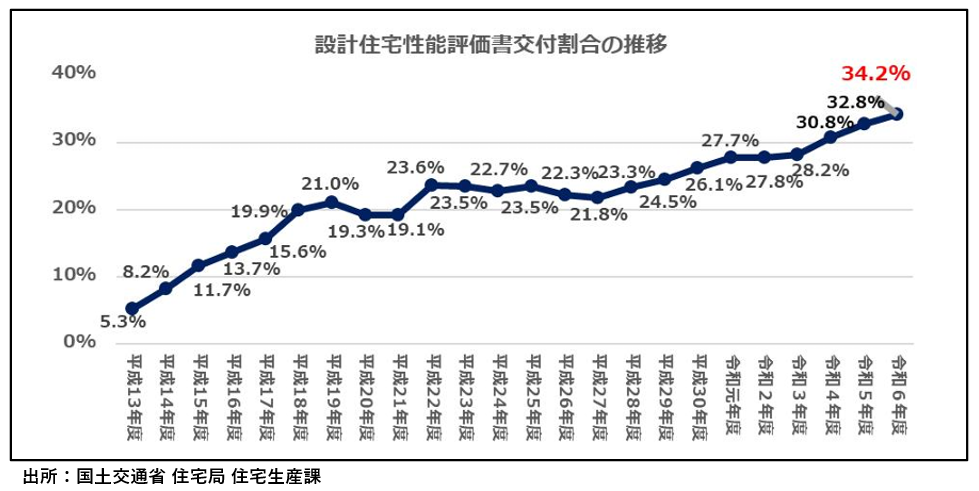

国土交通省 住宅局住宅生産課によると、設計住宅性能評価書の交付割合は9年連続で増加し、過去最高となっているそうです。

本記事では、住宅性能表示制度の概要と、2024年度の交付実績、およびその背景について解説します。

新築住宅は、3戸に1戸以上が住宅性能表示制度を活用!

国土交通省は、令和6年度(2024年度)の新設住宅着工戸数816,018戸のうち、279,010戸が設計住宅性能評価書の交付を受けたことを発表しました。

これは前年度と比較して6.3%の増加となり、交付割合は34.2%という過去最高の数値となりました。新築住宅の3戸に1戸が住宅性能表示制度を利用していることを意味しており、交付割合は9年連続で増加するなど、制度の普及が確実に進展していることを示しています。

反面、建設住宅性能評価書(新築住宅)は、191,091戸の交付となり、前年度比4.1%減となりました。また、建設住宅性能評価書(既存住宅)は172戸の交付で、前年度比23.6%の減少という結果でした。

新築住宅の建設段階評価書が減少した背景には、建築業界の動向や経済状況などの影響が考えられますが、設計段階での評価は堅調に伸びており、制度の信頼度は高まっているといえるでしょう。

住宅性能表示制度の目的と経緯

住宅性能表示制度は、平成12年(2000年)4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、同年10月にスタートした制度です。

当時、欠陥住宅や手抜き工事が社会問題となっていたことや、住宅の性能の基準が曖昧でわかりにくく、専門知識がないと比較検討が難しかったことなどから、住宅の性能を誰にでもわかりやすく表示することで、消費者が安心して良質な住宅を取得できる市場を形成することを目的として、住宅性能表示制度が設けられたのです。

住宅性能表示制度の仕組み

【1】住宅の性能を共通ルールで評価する

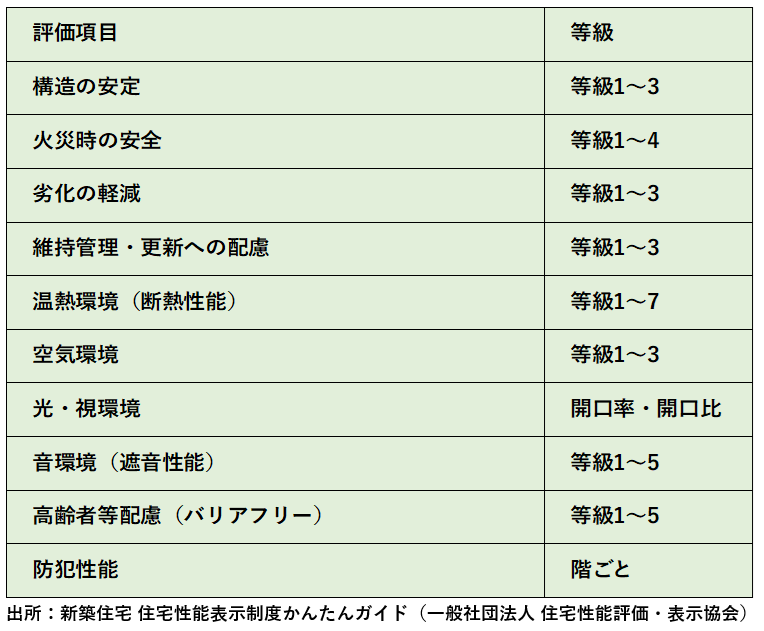

住宅性能表示制度では「日本住宅性能表示基準」という共通ルールが定められ、同一の評価方法基準によって評価されます。

【2】第三者機関が評価を行う

住宅性能表示の評価は、国土交通大臣が登録した第三者機関である「登録住宅性能評価機関」が客観的に行います。「登録住宅性能評価機関」は申請された内容に基づき評価を行い、その結果を住宅性能評価書として発行します。

■住宅性能表示 評価項目一覧

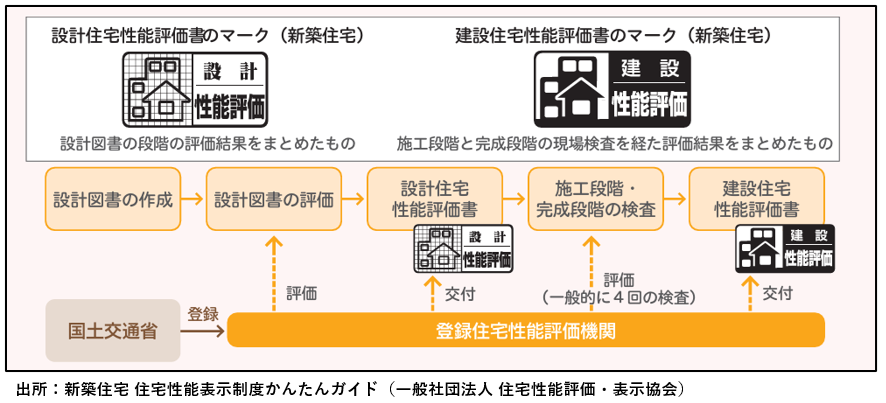

【3】住宅性能評価書の種類

住宅性能評価書には次の3種類があります。

1.設計住宅性能評価書(新築住宅): 設計段階の図書審査による評価結果をまとめたもの

2.建設住宅性能評価書(新築住宅):施工段階と完成段階の検査による評価結果をまとめたもの

3.建設住宅性能評価書(既存住宅):既存住宅の現況検査による評価結果をまとめたもの

住宅性能評価書の発行に合わせて、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。下図は、住宅性能評価書発行の仕組みと手順をまとめ、図示したものになります。

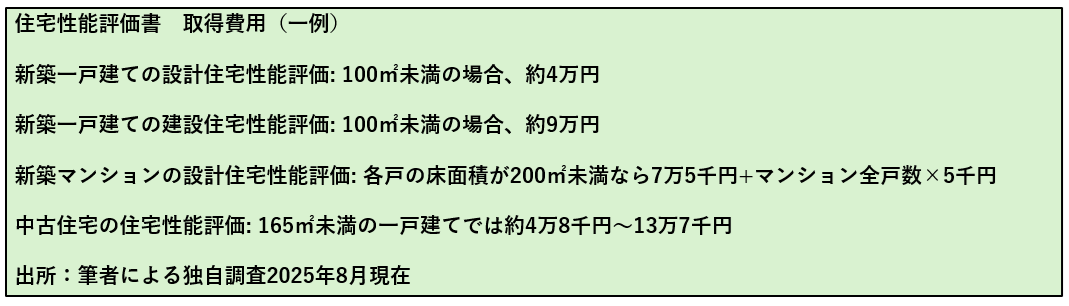

【4】住宅性能評価書は有償である

住宅性能評価書を取得する際の費用は、実際に評価を行う登録住宅性能評価機関ごとに異なります。また、住宅のタイプや調査項目、床面積によって異なります。

下記は一例となりますので、あくまで参考にとどめてください。

設計住宅性能評価書の交付割合が高いのは上記の通り、費用面によるところが大きいと思われます。万全を期すには、設計段階、施工段階、完成段階の評価を得ることが間違いありませんが、当然、費用は重複して必要となってきます。

【5】住宅性能評価書が契約内容に反映される

住宅性能評価書は、新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することにより、住宅性能評価書の記載内容を契約したとみなすことが可能です。

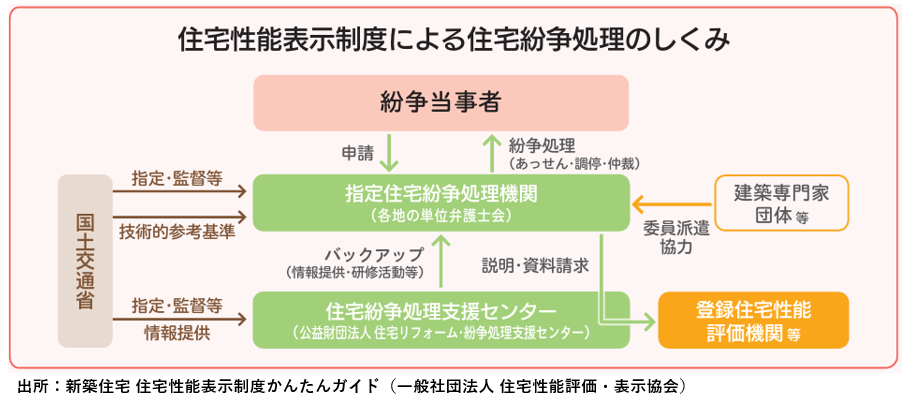

【6】専門家に紛争処理を依頼できる

住宅性能評価書が交付された住宅は、国土交通大臣が指定した指定住宅紛争処理機関(各都道府県の弁護士会)に、紛争処理を一件につき1万円で依頼することができます。そのため、万一トラブルが発生しても、迅速かつ円滑に対処することが可能です。

【7】その他のメリット

住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、住宅ローンの金利引き下げや地震保険料の割引等を受けられる場合があります。また、贈与税の非課税枠の拡大や住宅瑕疵保険の加入や長期優良住宅の認定手続きが簡素化されるなどのメリットがあります。

住宅性能表示制度が普及した背景と今後の展望

住宅性能表示制度の利用が拡大してきた背景には、住宅購入者の品質重視傾向が高まったことがあげられます。購入に際して、複数業者の住宅商品比較を行っていますし、地震や火災に対する性能や環境性能、防犯や維持管理、住まいやすさなど多くの分野で性能を重視するようになっています。

住宅は人生最大の買い物の一つであり、長期間にわたって家族の生活基盤となるものです。そのため、客観的な性能評価に基づいた住宅選択への関心が高まっているのは自然な流れといえるでしょう。また、住宅ローンの優遇制度や保険料の割引など、住宅性能評価書を取得することで得られる経済的メリットも、制度利用の増加に寄与していると推測されます。

近年、住宅性能評価書の交付割合が増加し続けていることから、本制度は着実に社会に根付いており、今後もこの傾向は続いていくと考えられます。

出典:新築住宅の3戸に1戸が住宅性能表示制度を活用!~交付割合は9年連続増加で過去最高~(国土交通省プレスリリース)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)