国土交通省インフラシステム海外展開行動計画で、日本が海外85プロジェクト受注を目指す!【業界情報】

国土交通省は、政府の重要な成長戦略であるインフラシステム海外展開を推進するため、国土交通分野における今後取り組むべき主な施策やわが国企業による受注を目指す主要プロジェクトを取りまとめた「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画(令和7年版)」を決定しました。本記事では、そのポイントについて解説します。

なお、計画決定の経緯となった、2024年12月「インフラシステム海外展開戦略2030」から解説を始めていきます。

世界のインフラ市場の状況に対する戦略を練る!

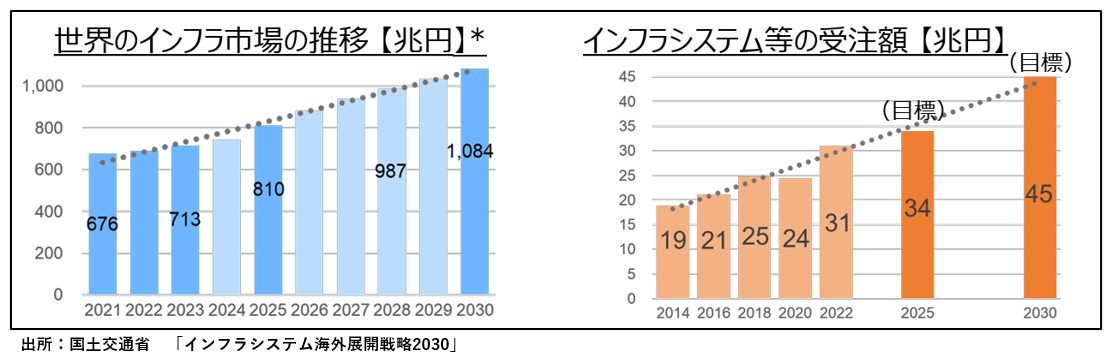

わが国もインフラ老朽化への対策など多くの課題を抱えていますが、一方で世界のインフラ市場は旺盛な需要に支えられて、今後も成長が継続していく見込みです。

その市場規模は、2025年で810兆円と試算されており、2030年には1,084兆円に拡大するといわれています。5年間で274兆円も増加する見込みということです。

わが国企業の海外展開の実績は、2022年に31兆円に拡大しており、2025年目標は34兆円。2030年には45兆円受注を目標としています。これを達成するためには、今後も成長する機会を捉えていく必要があるのです。

国際社会は、気候変動等の地球規模の課題や、自由で開かれた国際秩序への挑戦と分断リスクの深刻化、世界各地で起こっている人道危機など「複合的危機」に直面しています。インフラの海外展開においても例外ではなく、経済安全保障上のリスクが増加しています。

その中で、近年のインフラ市場の構造的変化に対応する戦略として、2024年12月に経協インフラ戦略会議において「インフラシステム海外展開戦略2030」が立案、決定されました。

インフラシステム海外展開戦略2030の具体的な施策とは?

インフラシステム海外展開戦略の具体的な施策は3つの方向性から検討されました。

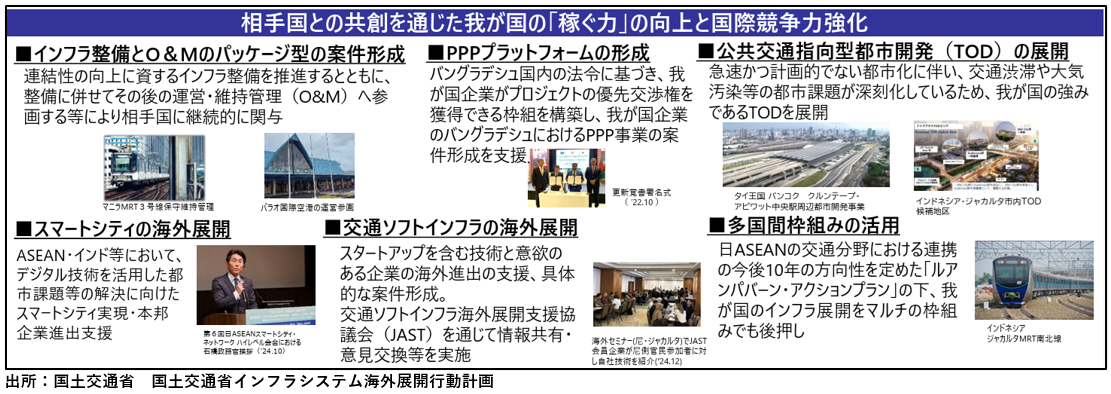

【1】相手国との共創を通じた我が国の「稼ぐ力」の向上と国際競争力強化

●相手国のニーズを踏まえた「懐に入る」対応

「オファー型協力」:戦略的分野(GX、経済強靭化、DX)において、様々な主体と連携し、日本の強みを活かした積極的な事業提案をしていく。資源開発、新技術、ビジネスモデルを活用した事業支援を拡大して、現地の公的資金も活用強化と民間資金の活用を組み合わせたブレンディッド・ファイナンス等の仕組みを構築

●PPPを含めた案件形成への積極的参画支援

マスタープラン策定等の段階から積極的に関与。ODA等支援と企業の関与を強化。グローバルサウス未来志向型共創等事業、PPP案件形成調査等を通じて、わが国技術の海外展開を支援。日本企業と現地企業のネットワーキング情報共有で、連携を強化していく。

※PPP(Public Private Partnership):官民連携で公共サービス、インフラを効率運営

※グローバルサウス:主にアジア、アフリカ、南米など、新興国や途上国を指す言葉

●スタートアップや中小企業、地方の企業等に対する支援

販路開拓やマッチング等の環境整備を支援する。企業のリスクヘッジ・資金調達ニーズに対応。国内と海外の自治体間連携により、脱炭素事業形成を支援していく。

★インフラシステム海外展開戦略2030を踏まえた国土交通省の対応(2025海外展開行動計画)

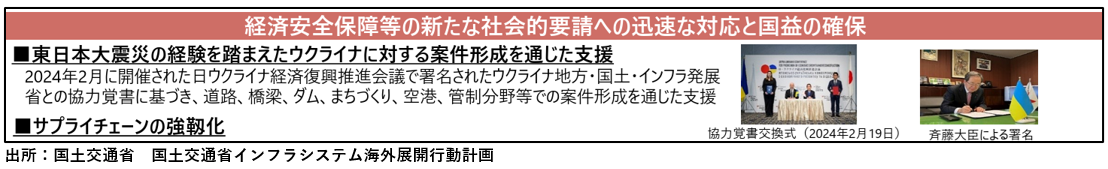

【2】経済安全保障等の新たな社会的要請への迅速な対応と国益の確保

●経済安全保障上重要なインフラ等への積極的関与

資源・エネルギー、食料等のサプライチェーン強靭化に向けた支援を強化する。地域間の連結性向上(陸路、海路、デジタル等)のためのインフラ整備を推進、国内外の資源循環体制を確立する。

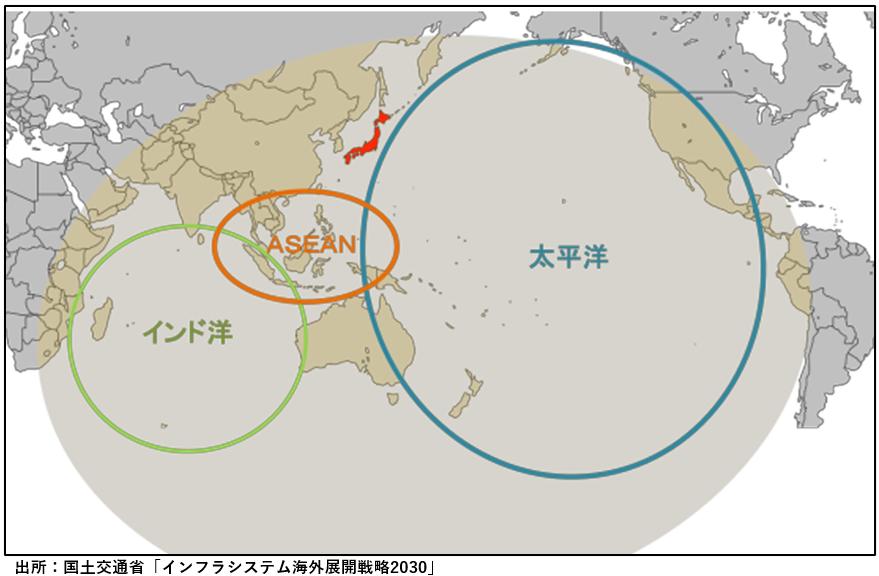

●グローバルサウス(資源・経済で存在感増)との連係強化

「自由で開かれたインド太平洋」の実現:日米同盟を基軸に、豪印韓英比加を含め、欧州、ASEAN、太平洋島嶼国、中東地域等の同盟国・同志国と協力・連携を強化する。

グローバルサウス(中南米、アフリカ、中央アジア等)との連携:トップ外交や政策対話の深化、官民フォーラムの開催等により、重層的な関係づくりを行い、グローバルサウス諸国への関与を強化する。

★インフラシステム海外展開戦略2030を踏まえた国土交通省の対応(2025海外展開行動計画)

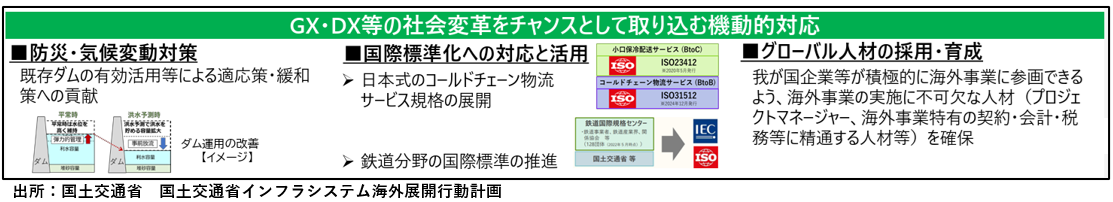

【3】GX・DX等の社会変革をチャンスとして取り込む機動的対応

●GX、気候変動、環境関連の取組

AZEC等の枠組みを通じ、相手国の事情に応じた脱炭素化に協力していく。水素・アンモニア等のゼロエミッション技術の実証等を実施するとともに、二国間クレジット制度(JCM)を活用し、質の高い炭素市場を構築していく。海外の原子力発電案件への我が国企業の参入を支援する。JETPを通じ、パートナー国政府とのエンゲージメントや再エネ等への投資を支援するとともに、クリーンエネルギー供給網の多様化を推進していく。

気候変動・環境分野の取組として、水技術や環境技術(廃棄物等)の海外展開に取り組む。

※AZEC:AZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)とは、アジア地域のカーボンニュートラルやネット・ゼロ排出を目指す国際協力の枠組みです。

※JCM:二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism)は、温室効果ガスの削減に取り組むための国際的な枠組みの一つで、途上国との間で日本が優れた脱炭素技術や製品を提供し、現地で削減された温室効果ガスの成果を両国で分け合う仕組み。

●防災分野

我が国の知見等を活かして相手国の災害リスクの軽減に協力、我が国の防災企業の海外展開を積極的に支援していく。

●デジタル分野、DX関連の取組

次世代の重要インフラの受注獲得に向けた支援として、5G、Open RAN、海底ケーブル、電力・金融・宇宙インフラ等について、デジタルインフラ海外展開支援事業、衛星データ利用システム海外実証、農業のデジタル化に向けた実証事業等を推進

●健康医療等分野

産官学医の連携強化等により、課題先進国としての知見を活かした保健・医療・介護分野の海外展開を推進していく。

●新たな市場とルール整備の主導

経済社会の基盤的分野(AI、バイオ、マテリアル、半導体、Beyond 5G、健康医療)等の分野の国際的なルールメイキングに対する取組を強化。

日ASEAN交通連携の枠組みを通じて日本式のコールドチェーン物流サービス規格等の国際標準化を推進。鉄道技術・規格の国際標準化対応の推進。バリューチェーンの循環性指標や環境負荷削減推計手法等、製造立国として同志国と連携しつつ国際ルールの形成に取り組む。

●新たな市場に対応する人材育成等

海外派遣を含めた起業家育成・支援、二国間・他国間での人材育成・人材交流。

★インフラシステム海外展開戦略2030を踏まえた国土交通省の対応(2025海外展開行動計画)

国土交通省インフラシステム海外展開行動計画(令和7年版)のポイント

2025年6月27日、「インフラシステム海外展開戦略2030」の具体的施策を踏まえて、「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画(令和7年版)」として、今後取り組むべき施策を明確化しました。

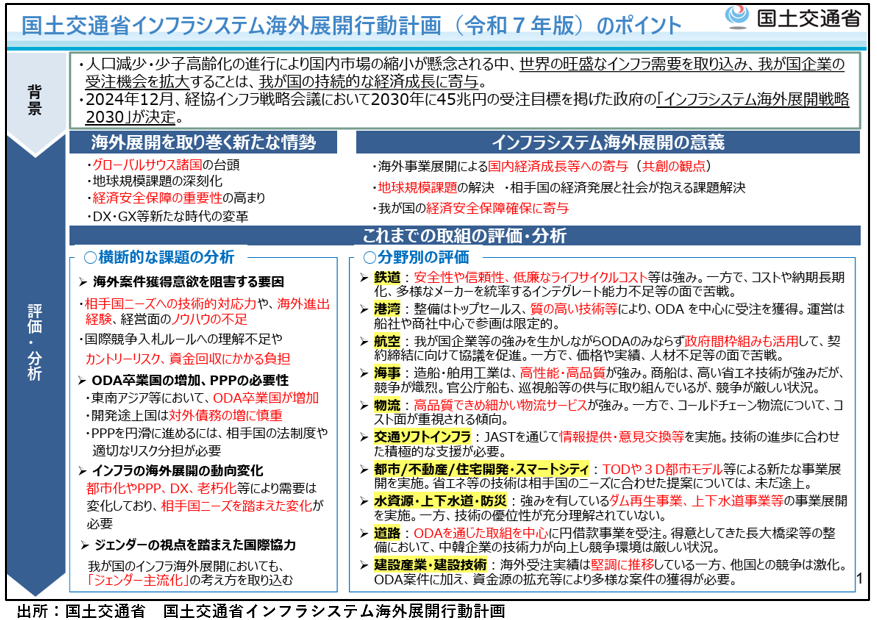

ポイント1.これまでのインフラの海外展開の取組について評価・課題を分析しました

インフラシステム海外展開を取り巻く新たな情勢やインフラシステム海外展開の意義を整理し、これまでの取組に係る評価・課題を分析しました。

そのなかで横断的な課題の分析では、海外展開を進めていくうえで共通する課題(要改善点)の抽出を行い、次いで、各分野別の評価を行って、取り組んでいくインフラ整備のどこに我が国の強み(または弱み)があるかを分析しています。

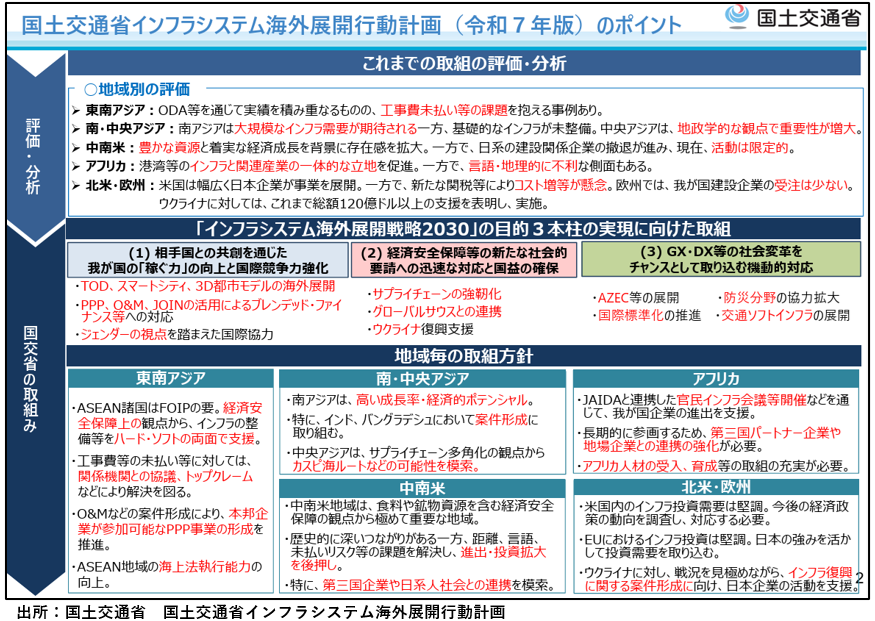

ポイント2.これまでの地域別の取組を評価・分析して取組方針を明確化しました

次に「地域別の評価」として、東南アジア、南・中央アジア、中南米、アフリカ、北米・欧州のそれぞれの取組について評価・分析を行い、国土交通省が地域ごとに取り組んでいく方針を明確化しています。

●東南アジア

FOIP(自由で開かれたインド太平洋)の要であり、ODA等を通じて実績が豊富だが、工事費未払い等の課題を抱える事例がある。インフラ整備はハード・ソフトの両面で支援し、未払い等に対しては、関係機関との協議他で解決を図る。日本企業が参加可能なPPP事業の形成を推進していく。

●南・中央アジア

南アジアは高い成長率・経済的ポテンシャルがあり、大規模なインフラ需要が期待されるが、基礎的なインフラが未整備である。特にインド、バングラデシュで案件形成に取り組んでいく。

中央アジアは地政学的な観点で重要性が増大しており、サプライチェーンの多角化は、ロシアやベラルーシを迂回できる「カスピ海ルート」などの可能性を模索していく。

●中南米

食料や鉱物資源など豊かな資源と着実な経済成長から、極めて重要な地域だが、一方で日系建設関係企業の撤退が進み、活動が限定的となっているため、第三国企業や日系人社会と連携を模索していく。

●アフリカ

言語・地理的に不利な側面もあり、長期的に参画するには、第三国パートナー企業や地場企業と連携強化が必要。アフリカ人材の受入、育成等の取組充実が必要。

●北米・欧州

米国では幅広く日本企業が事業展開していますが、新たな関税等でコスト増等が懸念される。欧州では我が国建設企業の受注は少なく、インフラ投資は堅調であるため、投資需要を取り込む必要がある。ウクライナに対しては、戦況を見極めながら、インフラ復興に関する案件形成に向け、日本企業の活動を支援していく。

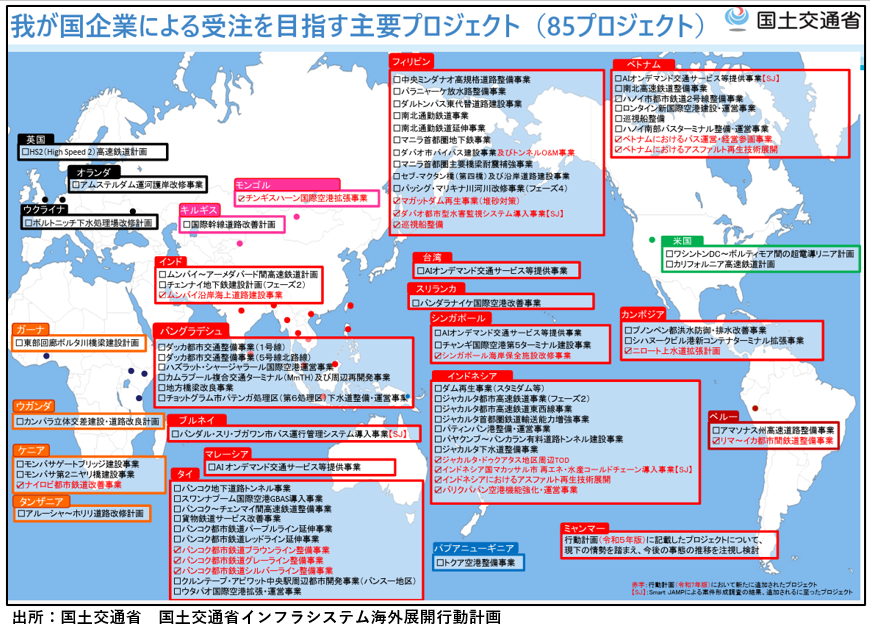

ポイント3.我が国企業による受注を目指す「主要85プロジェクト」を決定

「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画(令和7年版)」では、評価・分析の結果から決定した地域別の取組方針に基づき、さらに対象国別に、我が国の企業が受注を目指していく主要プロジェクト(85プロジェクト)を決定しました。

上図に図示された内容が、各地域、各国の主要85プロジェクトであり、具体的に行動計画に落とされたことになります。実際に各国で進められていく、或いは現実に進んでいるインフラ事業であり、赤色で表示されているプロジェクトは、行動計画(令和7年版)」において新たに追加されたプロジェクトです。

特に案件数が多い国は、フィリピン(13)、タイ(11)、インドネシア(11)、ベトナム(8)、バングラデシュ(6)で、5国合計で49プロジェクト、全体の約6割となります。

現在は、受注目標プロジェクト数が少ない国、地域についても、今後の外交等で関係性が深耕することにより、増加が見込めることになるでしょう。

国土交通省の対応としては、これまでの国土交通省所管事業で得られたノウハウの提供等を通じて、関係企業・団体と連携してインフラシステムの海外展開を後押ししていく行動をとっていきます。

まとめ

明らかにされた「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画(令和7年版)」は、今後、推進を進めながら改定も行われていくと思われますが、元来が「インフラシステム海外戦略2030」という、近未来の戦略を実現する具体施策を行動計画に落とし込んだものであるため、極めて実効性が高いものといえるでしょう。

建設業に関わりがない人の視点では、とかく海外というと北米や欧州諸国に関心が向きがちですし、国際問題といえば、国内報道では中国、韓国、北朝鮮、ロシア、台湾などの近隣諸国が話題にのぼることが圧倒的に多いと思います。

インフラシステム海外展開行動計画の主要ターゲットは、東南アジア、南・中央アジア、中南米を主体に、深耕が遅れているアフリカになりますので、特に総合建設業やサブコン、インフラ系で活躍を目指している建設系学生の皆さんは、これら諸国の情勢に注目していくとよいでしょう。

出典:「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画(令和7年版)」を決定~政府戦略の実現に向けた取組を推進します~(国土交通省プレスリリース)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)