東海大学建築都市学部「パビリオンプロジェクト」教員インタビュー ―建築と土木を横断する“つくる”学びの第一歩―

東海大学建築都市学部で毎年春に行われている「パビリオンプロジェクト」。建築都市学部が創設された2022年度から始まり、今年で4度目を迎えました。

入学からわずか二週間後、まだお互いの顔と名前も覚えきれない1年生がチームを組み、秋の建学祭で展示する小さな建築=“パビリオン”を構想します。模型を制作し、与えられた敷地条件を踏まえて提案を行い、その中から毎年、最優秀賞1点、優秀賞3点が選ばれます。最優秀賞のチームは、建学祭に向けて、実際の施工を担当します。

このプロジェクトは、建築学科と土木工学科の学生が専門分野を越えて参加し、教員や地域、企業との協働を通じて、学びを社会へと開く取り組みとして発展してきました。

今回は、このパビリオンプロジェクトを立ち上げ、主導してきた5名の教員に、これまでの歩みとこれからの展望を伺いました。

教員プロフィール

岩崎克也 先生 > 建築都市学部 学部長/専門分野:建築設計、建築意匠、キャンパス計画学/パビリオンプロジェクトでは全体の統括、デザイン指導を担当

野村圭介 先生 > 専門分野:建築構造力学 /パビリオンプロジェクトでは構造を担当

篠原奈緒子 先生> 専門分野:建築環境工学/パビリオンプロジェクトでは照明計画を担当

横井健 先生 > 専門分野:建築材料・施工/パビリオンプロジェクトでは施工・解体を担当

山川智 先生 > 専門分野:建築・都市環境設備計画学/パビリオンプロジェクトでは広報を担当

(上段)左から岩崎先生・山川先生・横井先生

(下段)左から篠原先生・野村先生

Q&Aインタビュー

※以下敬称略

―パビリオンプロジェクトは2022年度の建築都市学部が創設された年から始まっています。どのような経緯で始まったのですか?

岩崎:きっかけは、キャンパスライフセンターから「新しい学部の学生満足度を高めたい」という相談を受けたことでした。雑談の中で「ツリーハウスのような建築をつくってはどうか」という案も出ましたが、1年生が木の上で建てるのは危険だという話になり、それなら地上に置いて、毎年作り変えていける仕組みにしたら面白いのではと考えました。そこから、学部の建築学科と土木工学科が一緒になって関われる実践的な課題として「パビリオンプロジェクト」が誕生しました。

―初年度のテーマ「マグネットプレイス」にはどのような意図があったのでしょうか?

岩崎:“モノ”そのものよりも、“ものづくりを通じた人やコトのつながり”を重視しました。

入学して2週間目という時期に始まるので、学生たちはまだお互いをよく知りません。出席番号順に組まれたチームで試行錯誤しながら、プロジェクトを通じて“人を惹きつける磁石のような場”を生み出してほしいと思いました。

また、学部には建築学科と土木工学科の2学科があります。このプロジェクトでは両学科の学生と教員が同じ教室で一緒に取り組むことで、分野を越えた“マグネット効果”を意識しました。学生同士・教員同士、さらには地域の人々ともつながる――そんな場をつくりたかったのです。

建築学科と土木工学科の2学科で行うパビリオンプロジェクト

―毎年の評価の基準に「メッセージ力・造形力・実現性・持続可能性」があります。どのようなプロセスで審査が行われますか?

岩崎:毎年、両学科合計28名の全教員が3~4つの教室をつくります。各教室に配置された約7名の教員が、教室ごとに学生の案を3~4案選抜します。合計で12~16案が集まり、その中から4案選出されます。最後に学長へのプレゼンテーションを経て、最優秀賞1組と優秀賞3組が決まります。企業パートナーの太陽工業さんにも参加してもらい、実際に「建てられるのかどうか」を専門的に検証しています。

また昨年度からは学生投票も取り入れ、約340名の学生による「学生賞」も設けました。両学科全体が関わる仕組みになっています。

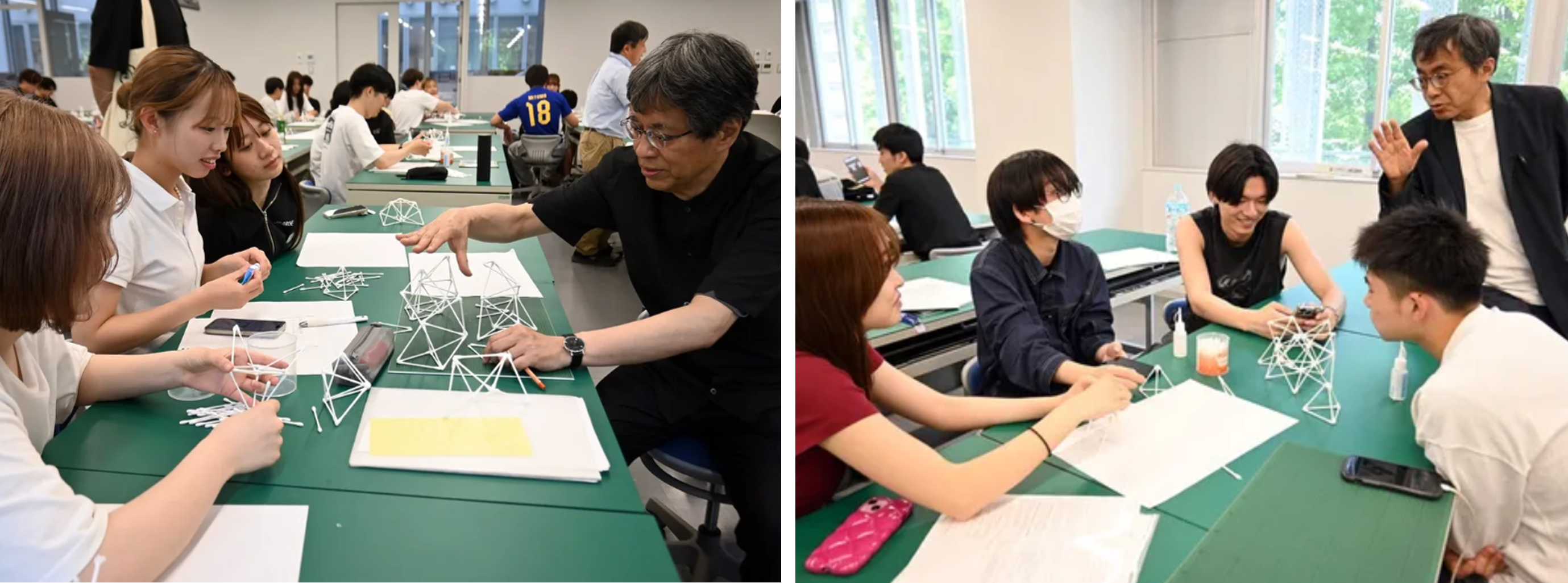

学内審査会の様子

―学長プレゼンテーションという審査形式が含まれているのが印象的です。どのようなねらいがあるのでしょうか?

岩崎:プロの設計業務と同じように、自分たちの案をプレゼンし、理解してもらい、選ばれる――そのプロセスを学生のうちに体験してほしいと考えました。

学部内の審査を経て、4組が学長前で発表しますが、順位は伝えずにプレゼンを行い、最終的に学長が最優秀案を決定します。

1年生にとっては大きなプレッシャーではありますが、「緊張の中で自分の考えを伝える力」を磨く貴重な機会になっていると思います。原稿を読まずに堂々と話すチームや、学長プレゼンテーションに向けて追加資料を作成するチームもいて、毎年成長を感じます。

―建築と土木、分野の異なる2学科が一緒に提案を行うプロジェクトということで、何か工夫されていることはありますか?

岩崎:確かに、建築と土木では発想や得意分野が違います。土木の学生は橋やトラスなど構造的な考え方に慣れていますが、模型をつくる経験はあまりない。一方で、建築の学生も一年生時点ではプラモデル程度しか作ったことがないという人がほとんどなんです。ですから、スタートラインは意外と同じ。

そこで、綿棒とボンドだけで簡単に形をつくれるようにして、誰でもアイデアを形にできるように工夫しています。また、トラス構造を使えば、建築・土木のどちらの学生も共通の言葉で考えられる。そうやって分野の垣根をできるだけ低くしています。今年は初めて、土木工学科のチームが最優秀賞に選ばれました。

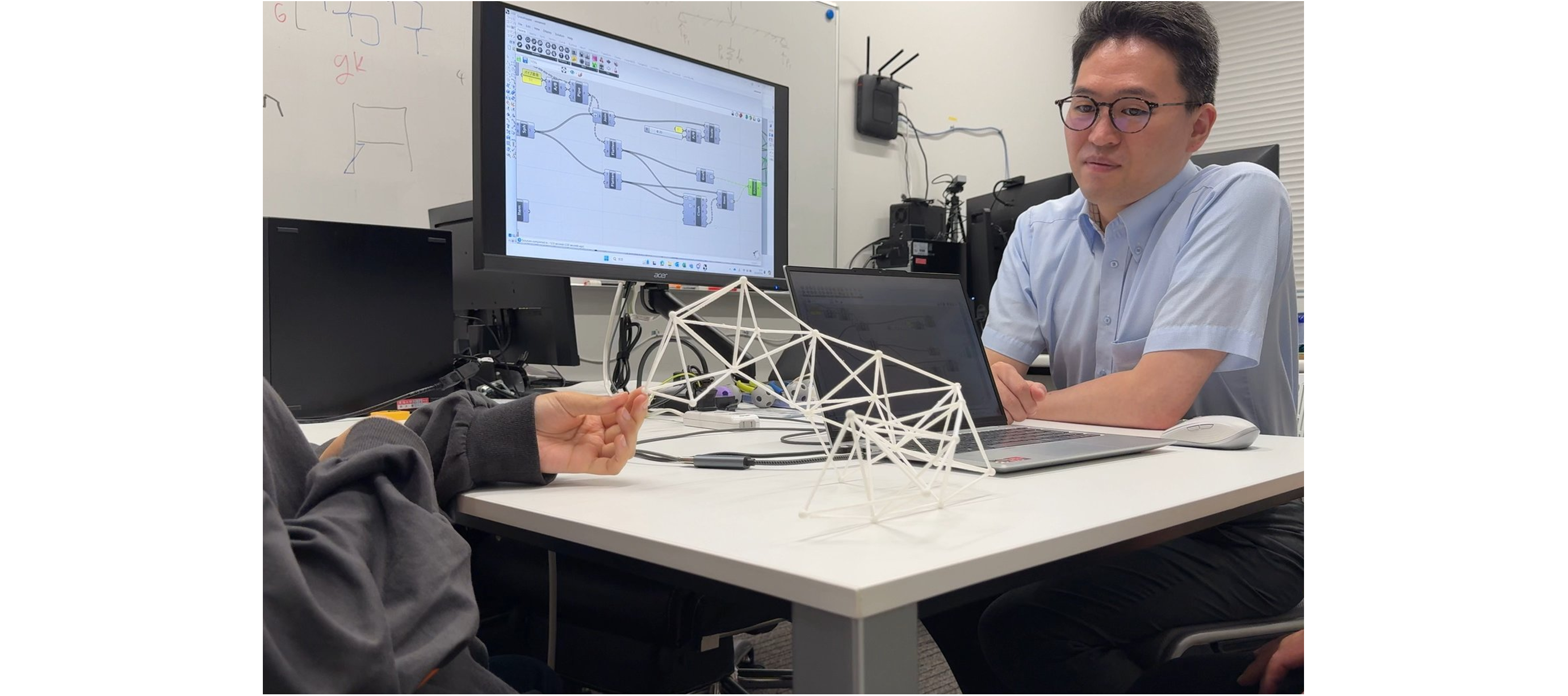

綿棒とボンドだけでスタディを進める

―2024年からは企業の教育寄付や技術協力も始まっていますね。産学連携の視点でどのような学びがありましたか?

篠原:照明デザインの面で企業の技術協力を得ています。学生はこれまで実物の照明器具を扱ったことがないので、企業からデータを提供してもらい、自分の想定した光が実現できているかを確認しながら制作します。実際の現場と同じ条件で考えることで、学びのリアリティが格段に高まりました。

照明検討

野村:構造面では太陽工業と綿密に連携しています。学生案を企業に提出し、「この配置では安全性に課題がある」「こうすれば安定する」といったフィードバックをもらう。実務のプロセスを直接体験できるのは非常に教育的です。一方で、企業側にも東海大学と連携するメリットをもっと感じてもらうことが課題だと感じています。

構造検討

横井:施工・解体の面では安全管理の観点から、学生にすべてを任せるのは難しいですが、できる範囲を見極めて「ここはやってみよう」と調整しています。自分の手で建てる実感を持つことが、何よりの学びだと思います。

―施工の工夫や素材の選び方にも特徴があるそうですね。

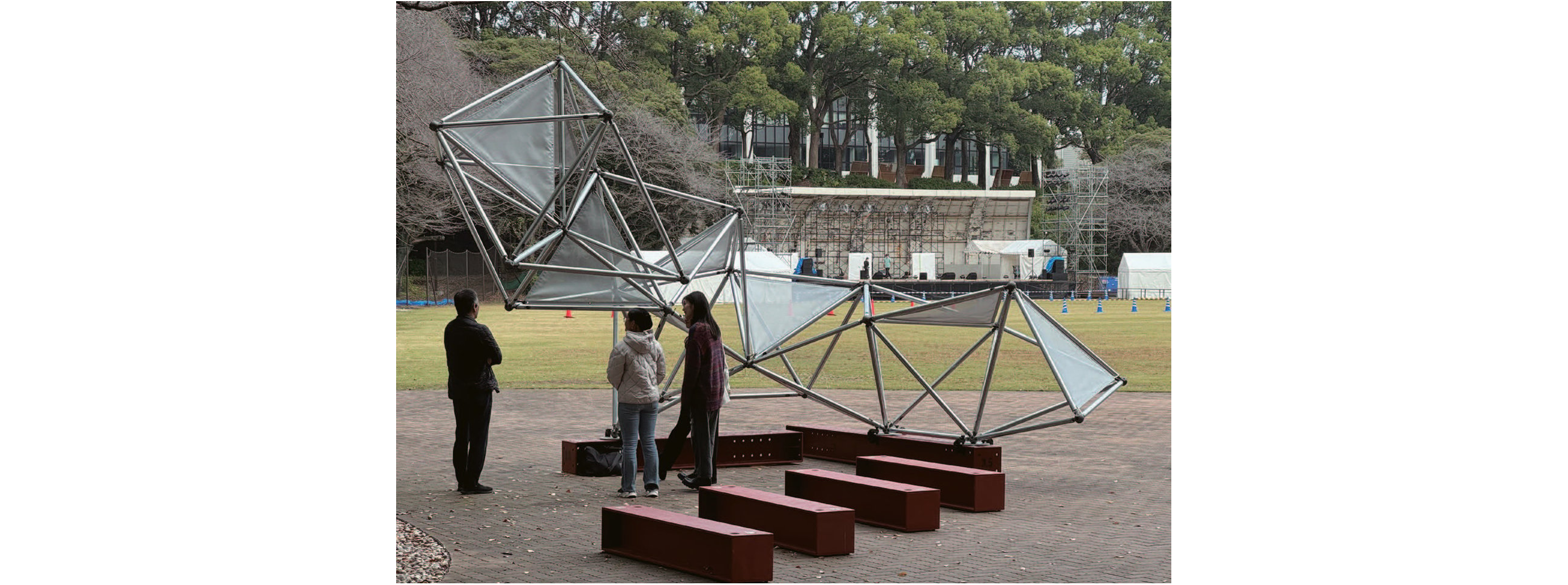

岩崎:課題の中で毎年パイプの本数や、長さを指定しています。使用する鉄パイプは、仮設足場と同じ単管径のものを採用しています。接合部を工夫すれば、どんな形にも発展できる自由度があります。

持続可能性も意識し、切断せず再利用できる構成にしています。毎年、一部のパーツを買い足しながらも、できる限り“後輩に引き継げる建築材料”として使い回しています。

横井:根元部分は毎年特注のリース品になりますが、全体のほとんどの部材がリユース可能です。パイプを媒介に、年度を超えてプロジェクトがつながっていくのが面白いですね。

岩崎:毎年、実現に向けては、有志を募集します。他の学年も巻き込みながら、実現に動いているのです。

(左)募集をかけて集まった有志/(右)施工の様子

―敷地を毎年変えているのはなぜですか?

岩崎:同じ場所では同じ発想になってしまうからです。場所が変われば、光や風、人の動きも変わり、提案にも広がりが出ます。敷地を変えて点々と移動していく昔のサーカス小屋のようなテントのようなイメージを持っていますね。

1年目は15号館前広場、2年目は松前記念館前、3年目はパレット広場、そして今年は駅前広場へ。行政との協議や商店街との連携も行い、地域に開かれたプロジェクトとして発展しています。

今年は建学祭と連動し、地元商店街のイベントともコラボレーションも企画しています。学内から地域へ、活動の場がより公共的になっています。

(左)2022年度 15号館前広場/(右)2023年度 松前記念館前

2024年度 パレット広場

―今年は駅前広場というより公共性の高い場所を設定したことで、学生の提案に何か変化がありましたか?

岩崎:今年は「スペースからプレイスへ」というテーマを掲げています。パビリオンという“モノ”だけでなく、その周囲でどのような活動が生まれるのかまで想像し、提案してもらうようにしました。すると、屋台を置くなど、空間の使われ方に広がりがある提案が見られるようになりました。

横井:駅前のペデストリアンデッキからも見渡せる場所なので、さまざまな角度から作品が見えるんです。そういう意味でも難しい場所だと感じました。どのように見えるか、そしてそれによって何が起こるのか、その関係性に説得力を持たせてプレゼンテーションすることが課題だと感じました。

野村:そういった課題を感じてもらいながら、学年が上がるにつれて、徐々に根拠のある提案をできるようになって欲しいです。

今年度のエスキス指導の様子

―教育的な意義として、学生にはどんな力を育んでほしいですか?

岩崎:本学全体のポリシーとして、「自ら考える力」・「集い力」・「挑み力」・「成し遂げ力」という4つの力を育てることを掲げています。

自分たちの言葉で語る“自ら考える力”、 チームで案をまとめる“集い力”、1年生の早い段階で挑戦する“挑み力”、最後まで形にする“成し遂げ力”。このプロジェクトはそのすべてを体験的に学べる教材です。

横井:4つの力はそのままビジネススキルの基本でもあります。1年生時点でのこの経験が、今後どんな分野に進んでも活きてくると思います。

岩崎:毎年、最終プレゼンテーションに進む提案は、この4つの力をクリアしていると感じます。一方で、選ばれなかったチームに対するフォローをもっとやっていくことは教員側の課題でもあります。

―今年で4年目を迎えましたが、これまでの中で特に印象に残っている年度や出来事はありますか?

野村:1年目は、我々教員にとっても初めての試みで、学生から出てきた案を見て「こんな発想があるのか」と本当に驚きました。構造的には成り立っていない部分も多く、結果的に形はかなり変わりましたが、それでもあの自由な発想には衝撃を受けました。

篠原:毎年テーマや敷地が変わるので、学生の個性がはっきり出ますね。それぞれが「こうしたい」という意思を持って取り組んでくれていて、私自身もそれをどう形にできるかを考えながら関わっています。

横井:私も印象に残っているのは1年目です。どの年も学生たちは熱心に取り組んでいますが、1年目は特に、選ばれた学生が設計から組み立て、運営や来場者対応まで自ら関わり抜いていました。その主体性がとても印象的でした。

―今後の展望について教えてください。

岩崎:今後もできれば敷地を変えながら、さらに公共的な場所で展開していきたいです。

また、地域の教育委員会や子どもたちと一緒にアイディアを出していくワークショップをするのも面白そうですね。

他のキャンパスを巡回する、常設にするなど、色んな案がありますが、運営面の兼ね合いも見ながら引き続き考えていきたいです。

横井:有志の学生が2年目、3年目も関わるような形にして、学びが世代を超えて続いていく仕組みができればと思います。昨年の最優秀・優秀チームは、次年度も参戦するということにしても良いかもしれません。

もし素材をより軽量で安全なものに変えられれば、もっと自由な挑戦ができそうです。

野村:初年度の学生が、施工のボンティアで2・3年目やることはありましたが、全体的に年度ごとに区切りができている感じは確かにあります。

本当は、3DCADで形の検討をするともっと違った案が出てくると思います。1年生時点で取り組む難しさもありますが、初歩的にでも3Dデータの扱い方を学んだ上で取り組むことも考えられます。それには今より長い期間でプロジェクトを考える必要がありますね。

―広報の点からは、どのようなところを目指していきたいと考えていますか?

山川:高校生が大学を探す時、カリキュラムなどの情報だけでは大学の“顔”が見えにくいと感じます。どんな学生がどんな活動をしているのか、建築や土木を学ぶとはどういうことなのか——そうした実際の姿が伝わることが大切です。

そのためには、教員ではなく学生自身が主体となって、自分たちの目線で「何が面白くて取り組んでいるのか」を発信することが重要だと思います。学生が自らホームページや紹介動画をつくるなど、高校生がそれを見るような形で、“学生の温度感”が伝わると良いと考えています。

毎年作成するパンフレット

―最後に、このプロジェクトを通して伝えたい「東海大学らしさ」について教えてください。

山川:東海大の学生は、すごく真面目で一生懸命です。周りに気を配りながら、一緒に進めていくタイプが多く、やると決めたことには本気で取り組みます。

都心のような慌ただしさがないキャンパスの環境もあって、物事をじっくり考え、地道に行動する学生が多いですね。そうした一生懸命さを、もっと多くの人に知ってもらいたいと思っています。

岩崎:東海大学らしさを一言で言うと、やはり「実学主義」だと思います。東京ディズニーランドと同じくらいの広いキャンパス全体を教材として使えるというのが大きな特徴ですね。そういう意味でも、実際に手を動かして学べる場があるというのは強みです。

もう一つ挙げるとすれば、「数の論理」だと思っています。学生の人数が多いからこそのメリットがあります。湘南キャンパスは約2万人の学生がおり、多くの価値観や考え方を持った学生が集まるキャンパスです。この多くの違いのある学生同士が共有や尊重、時にはぶつかり合い新たな価値を生み出すことができる環境です。そういう“数を使いこなす”経験ができる環境は、実はとても貴重なのです。300人以上の両学科の中で切磋琢磨する経験は、かけがえのないものになると思います。

―ありがとうございました。

インタビュー実施:2025年9月

■ 各年度 パビリオンプロジェクトについて 関連サイトURL

・2022年度 建築都市学部 | 東海大学パビリオンプロジェクト

・2023年度 パビリオンプロジェクト2023 – 建築都市学部 ホーム | 東海大学 建築都市学部

・2024年度 パビリオンプロジェクト2024 – 建築都市学部 ホーム | 東海大学 建築都市学部

・2025年度 2025年度の「建築都市学部パビリオンプロジェクト」が始まりました | 建築都市学部

建学祭で建設するパビリオンの最優秀賞が決まりました | 建築都市学部

■ 関連記事

・東海大学建築都市学部「パビリオンプロジェクト」学生インタビュー 前編 ―1・2年生が語る”建築を学ぶ最初の一歩”—

・東海大学建築都市学部「パビリオンプロジェクト」学生インタビュー 後編 ―3・4年生が語る“つくる”を越えた学び―

取材・文-住田百合耶