東海大学建築都市学部「パビリオンプロジェクト」学生インタビュー 前編 ―1・2年生が語る“建築を学ぶ最初の一歩”—

東海大学建築都市学部では、1年次の必修科目「入門ゼミナール」の中で、建築学科と土木工学科の学生がチームを編成してパビリオンを提案する「パビリオンプロジェクト」に取り組んでいます。2025年度で4年目を迎えるこのプロジェクトは、審査を経て毎年、最優秀賞1点と優秀賞3点が選ばれます。最優秀賞に選ばれた案は、実際に原寸大のパビリオンとして施工が行われます。構想から施工までを学生自身が担う実践型の教育プログラムです。

ここでは、初めて設計に挑戦した現1年生チームと、その経験を経て成長した現2年生チームの声を紹介します。

“考える前に手を動かす”―彼らが語るのは、設計技術よりも前にある“思考と協働の原点”でした。

■ 2025年度(現1年生)

敷地:小田急線「東海大学前駅」駅前広場

テーマ:SpaceからPlaceへ

関連サイトURL:2025年度の「建築都市学部パビリオンプロジェクト」が始まりました | 建築都市学部

建学祭で建設するパビリオンの最優秀賞が決まりました | 建築都市学部

2025年度(現1年生)最優秀賞-感情の波をかたちにする建築

チーム名:あっくんファイターズ/チーム人数:4名

今年、見事最優秀賞に選ばれたチームのコンセプトは「~心の波と人のつながりの輪~」でした。鉄パイプと布を使い、高さを抑えた、波打つような形で感情の起伏を表現。東海大学のシンボルマークである「T-ウェーブ」や、湘南の波をイメージし、「つながり」を空間として可視化しようと試みました。

大学に入学して間もないため、専門分野について詳しくない中で、構造や照明の専門教員、OB・OG、院生の助言を受けながら、トラス構造による安定性と柔らかな布の動きを組み合わせて設計しました。夜遅くまで議論を重ね、学長の前で行われた最終プレゼンテーションでは、堂々と発表し、最優秀賞を受賞しました。

「チームワークを大切に、納得できるまで話し合うことの価値を感じた」と言います。また、このチームは、これまでのパビリオンプロジェクト最優秀賞の中で初めて、土木工学科に所属する学生で編成されています。パビリオンという建築に近い分野で、領域を超えた学びを得ることができたそうです。

11月1日~3日の建学祭に向けて、時間配分と意見整理をより計画的に進めたいと意気込んでいます。

(左)実現に向けた提案/(右)学長プレゼンテーションの様子

インタビュー協力:写真左・左から 大畑遼さん・成澤暁希さん・笠倉彩乃さん

(土木工学科)

2025年度(現1年生)優秀賞-好きな空間を選べるS字の建築

チーム名:千葉チーム/チーム人数:3名

優秀賞に選ばれたこのチームのコンセプトは「空間を選ぶ建築」。高さや向きの異なるS字型の構造をつくり、光や風、景色によって体験が変わる空間を提案しました。

進め方としては、3人で案を出し合い、模型とプレゼン資料を分担して提案。綿棒を使った模型づくりでは自立性の確保に苦戦しました。数百人の前での発表に緊張しながらも、選ばれた達成感を味わいました。

「大人数の前で発表した経験は、自身につながりました。自分の案が“人に伝わる”という感覚をはじめて得た瞬間でした。」と学びに対してモチベーションが上がった経験を語ってくれました。

この経験を通して、メンバーの一人は「大学院生との交流が生まれ、今後の相談しやすくなった」と話します。初めての挑戦が、次への大きなステップになりました。

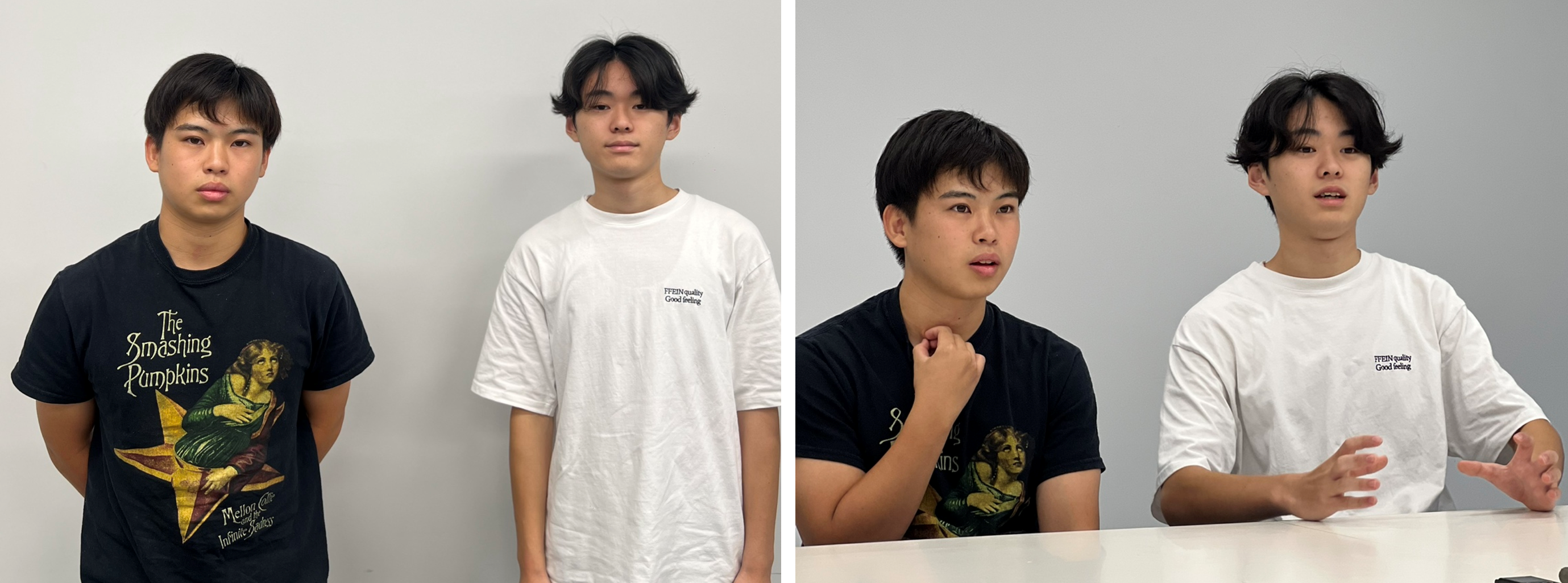

学長プレゼンテーションの様子

インタビュー協力:左から 井桁陸さん・二茅新太さん(建築学科)

■ 2024年度(現2年生)

敷地:パレット広場

テーマ:□□と〇〇をつなぐ

関連サイトURL:パビリオンプロジェクト2024 – 建築都市学部 ホーム | 東海大学 建築都市学部

パレット広場に実現したパビリオン

2024年度(現2年生)最優秀賞-“人と空間がつながる”ひらかれた場所を

チーム名:Shiro/チーム人数:3名

2024年度、最優秀賞に輝いた現2年生のチームは、1年前に提案したパビリオンが実際に建設されました。

コンセプトは「人と空間をつなぐ」。敷地として設定された松前記念館前広場の地形の高低差を活かし、入口側が低く、奥に向かって緩やかに高くなる形状をデザインしました。

チーム内では、発表・模型・資料作成を分担し、全体の完成度を高めていきました。印象に残っていることは、設置場所の変更に伴い、構造・照明を専門とする先生方から助言を受け、現実的な制約と向き合いながら実現に至ったことだそうです。

「実際に建ててみて初めて、“設計が現実のものになる”感覚を学びました」

この経験を経て、現在の課題でも「まず手を動かす」姿勢が自然に身に付いたといいます。今では、設計課題に取り組む際にも、まず模型をつくることから考えを始めています。

学長プレゼンテーションの様子

インタビュー協力:左から 梯上美聡さん・加地保乃香さん(建築学科)

2024年度(現2年生)優秀賞-大中小の三つのオブジェで一つの円をつくる

チーム名:フリーランス/チーム人数:3名

チーム「フリーランス」は、見る角度によって表情が変わる大中小のオブジェを広場に配置させる案を提案しました。見る人に“動き”を感じさせるデザインで、一番小さいところから見ると全体が一つ円の形として見ることができます。

初対面のメンバーでチームを結成し、綿棒を使った抽象模型で形を共有しながらディスカッションを重ねていきました。1学年上の先輩に経験を聞きながら、案を練っていきました。

資料・模型制作・原稿・発表を分担して進め、互いの得意分野を活かして、意見を尊重し合いながらスムーズに進めることができたと振り返ります。

「他の人の意見を取入れながら形を変えていくことの大切さを学びました。」と話してくれました。

この経験を通して、「人に伝わる建築」を意識するようになり、客観的に見る視点が身に付いていったといいます。現在の、敷地調査や分析を通して、「場所を考えてつくる」姿勢にもつながっています

インタビュー協力:左から 重田大雅さん・大島涼楓さん・本田祥梧さん(建築学科)

2024年度(現2年生)優秀賞-理系と文系をつなぐ“渦”

チーム名:女子と女子と女子/チーム人数:3名

学内の敷地を舞台に、キャンパス内の文系エリアと理系エリアを象徴的につなぐ「渦」をデザイン。

正面から見ると2つの渦が一体化して見える構成で、分野間の交流を促す“出会いの場”を目指した。

「最初は何も思いつかなかったけれど、考えるより、まず形にしてみる。手を動かして模型をつくるうちに形が見えてきました」と当時を振り返ります。見る角度によって印象が変わるように意識し、教員からの助言を受けながら案をブラッシュアップしていきました。授業外の時間も使ってプレゼン資料を詰めていきました。

初めての設計・発表を通して、「初めてのことに挑戦してみると、自分の興味や得意を見つけるきっかけにもなった」と話します。今では「やったことのないことにも挑戦してみよう」という姿勢が自然に根づいています。

インタビュー協力:森保心香さん(建築学科)

“考える前に、つくってみる” から始まる学び

どのチームの学生にも共通しているのは、“入学して間もない1年次に体験する「初めての設計」”を通して、

「さまざまな角度からの助言を受け入れ、仲間と議論し、形にしていく力」を身につけていることです。

多くの学生が印象的に語ったのは、「考えるより、まず手を動かしてみる」という言葉でした。

模型をつくり、壊し、またつくり直す。その過程で仲間と意見を交わしながら、少しずつ考えが形になっていく。そうした“手を動かす思考”こそが、パビリオンプロジェクトの大きな魅力であり、学びの核となっています。

頭の中だけで完結するのではなく、実際に手を動かしながら「空間を感じる」「形で語る」経験を早い段階で積むことで、学生たちは感性と判断力を磨き、創造のプロセスを身体的に理解していきます。

この経験は、その後の設計課題や研究においても大きな土台となり、建築を“頭で考えるもの”から“身体で考えるもの”へと変えていくきっかけになっているのです。

インタビュー実施:2025年9月

■ 関連記事

・東海大学建築都市学部「パビリオンプロジェクト」教員インタビュー ―建築と土木を横断する“つくる”学びの第一歩―

・東海大学 建築都市学部「パビリオンプロジェクト」学生インタビュー 後編 ―3・4年生が語る“つくる”を越えた学び―

取材・文-住田百合耶