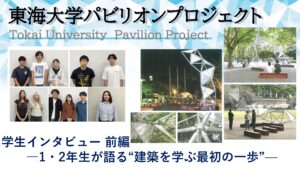

東海大学建築都市学部「パビリオンプロジェクト」学生インタビュー 後編 ―3・4年生が語る“つくる”を越えた学び―

東海大学建築都市学部では、1年次の必修科目「入門ゼミナール」の中で、建築学科と土木工学科の学生がチームを編成してパビリオンを提案する「パビリオンプロジェクト」に取り組んでいます。2025年度で4年目を迎えるこのプロジェクトは、審査を経て毎年、最優秀賞1点と優秀賞3点が選ばれます。最優秀賞に選ばれた案は、実際に原寸大のパビリオンとして施工が行われます。構想から施工までを学生自身が担う実践型の教育プログラムです。

今や在学生のほとんどがこの経験を経ており、学びの核として定着しています。ここでは、初期の代としてプロジェクトに参加した3・4年生の声を紹介します。

彼らは、当時の経験をどのように振り返り、それが現在の設計・研究・就職活動にどう結びついているのでしょうか。

■ 2023年度(現3年生)

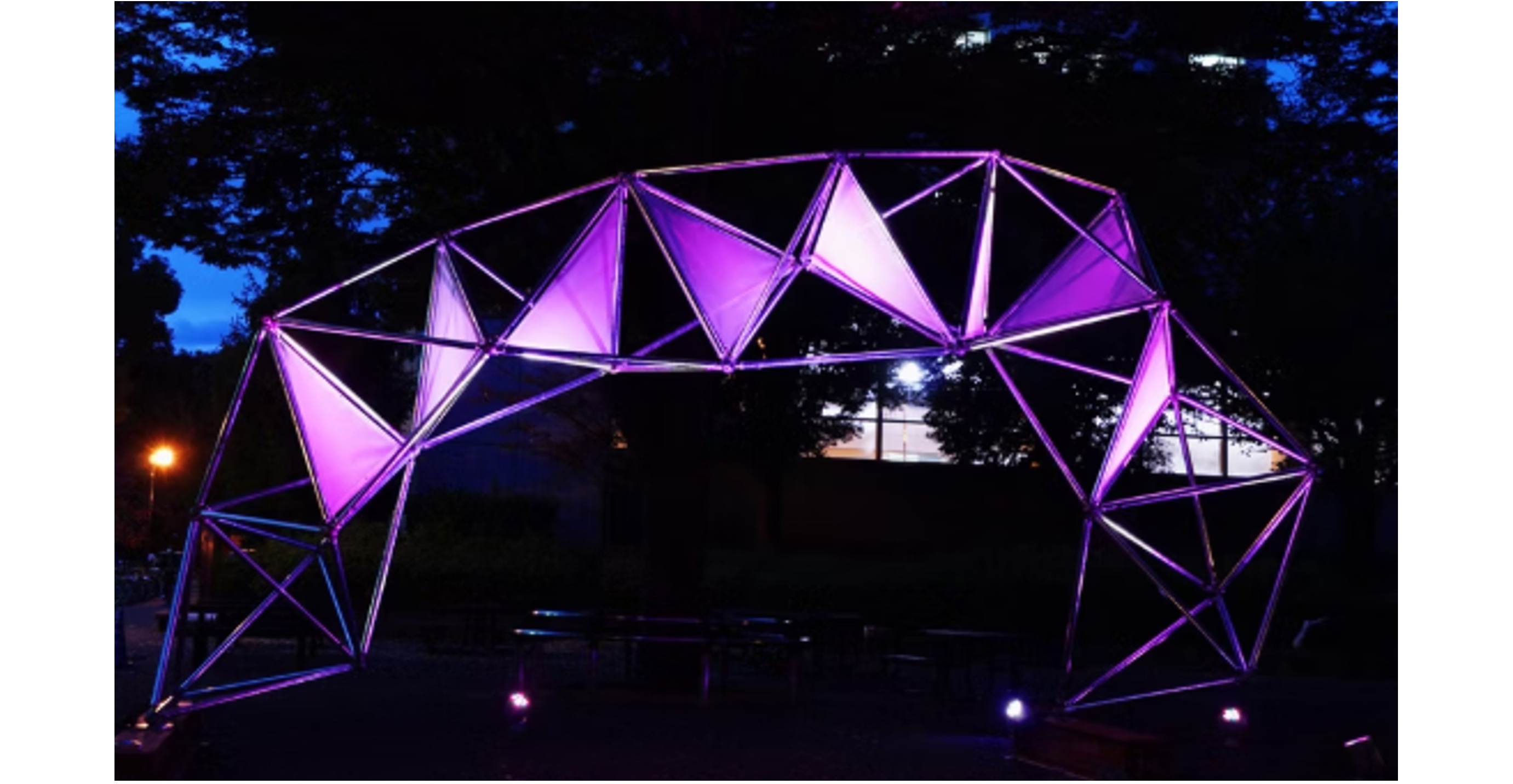

敷地:松前記念館前広場

テーマ:〇〇を囲む

関連サイトURL:パビリオンプロジェクト2023 – 建築都市学部 ホーム | 東海大学 建築都市学部

松前記念館前広場に実現した最優秀チームのパビリオン

2023年度(現3年生)優秀賞-カラーテープで表現する“多様性”

チーム名:チーズケーキ/チーム人数:3名

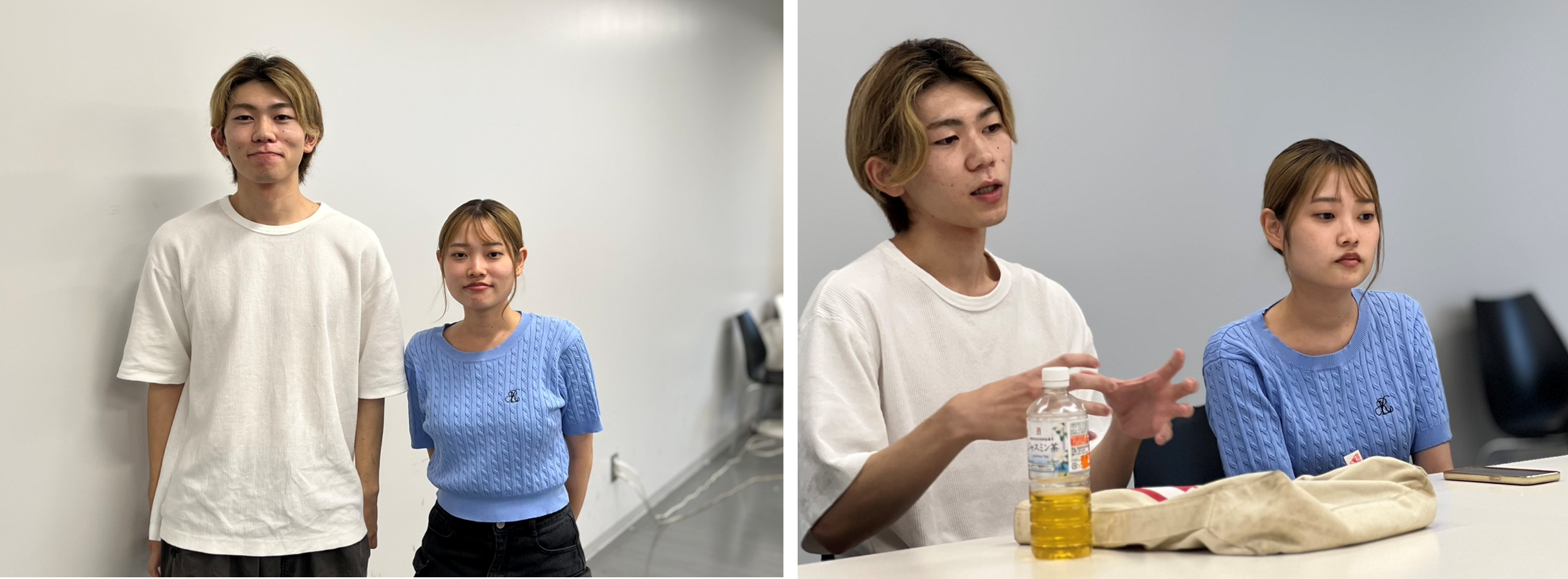

現在3年生のこのチームは、「多様性」をコンセプトに、三方向囲い込み型の空間を提案しました。複数の色のカラーテープを使い、異なる価値観や個性が交わる場を表現

入学してすぐに取り組む課題で、抽象的なテーマを形にする難しさに直面しました。抽象的な言葉を建築の構造に落とし込んでいく作業は初めての経験でした。

授業開始前に集まり、綿棒を使った模型を試行錯誤しながら、形を模索しました。

「言葉で考えるより、手を動かして試すことでアイデアが具体化しました」と当時を振り返ります。

この経験から「考えるより、まずやってみる」姿勢を学びました。現地に行って、その場に立ち想像してみることは、現在の課題にも活かされていると言います。

インタビュー協力:写真左・左から 千田昌憲さん・原園珠里さん(建築学科)

■ 2022年度(現4年生)

敷地:湘南校舎15号館前

テーマ:マグネットプレイス

関連サイトURL:建築都市学部 | 東海大学パビリオンプロジェクト

湘南校舎15号館前に実現した最優秀チームのパビリオン

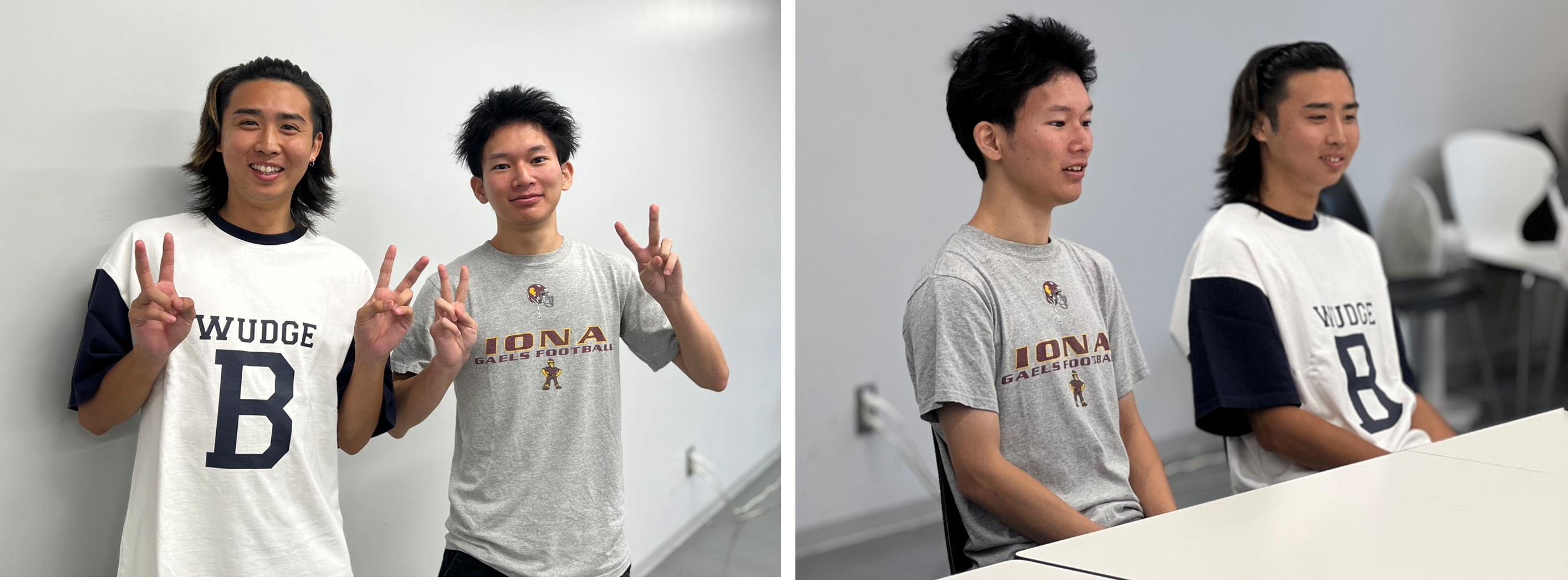

2022年度(現4年生)最優秀賞-人を迎え入れる“ゲート”のかたち

チーム名:カンタと楽しい仲間たち/チーム人数:3名

パビリオンプロジェクトの初代最優秀賞に選ばれたのは、「人を集めるための建築」を目指して提案。敷地となった湘南校舎15号館前の広場にゲート型の構造を設置しました。人の動線を誘導する「入り口の建築」として設計を行いました。

制作途中で、構造的な課題が発生し、大学院生や構造の先生から助言を受けて改良を重ねていきました。

「実現のためには、構造と表現を両立させる工夫が必要だと感じました。」と、深い学びを得たことを思い起こします。

学長へのプレゼンテーションという貴重な機会を経験し、「人に伝えて実現する力」の大切さを実感したといいます。チームの一人は現在、デザインの道を選びませんでしたが、それでもこのプロジェクトの経験が自信になったと話してくれました。

インタビュー協力:写真左・左から 佐藤敢太さん・辻田和志さん(建築学科)

2022年度(現4年生)優秀賞-リュウグウノツカイをモチーフに “動きのある建築”

チーム名:リュウグウノツカイ/チーム人数:3名

東海大学の記事を調べている時に、海洋学部の「リュウグウノツカイ」の記事を発見し、その生き物をモチーフに提案したチーム。

チーム内で案を持ち寄る中で、複数の小構造を分散配置し、動きのある建築で人の流れを意識した案に決まりました。

「限られた材料の中で形をつくる難しさを初めて実感しました」

はじめてのグループ活動でしたが、メンバーで意見を交わしながら、“衝突より共感”を重視して制作。この経験から、グループ活動における役割分担と自発的な発言の重要性を学んだそうです。

インタビュー協力:塩島楓菜さん(建築学科)

2022年度(現4年生)優秀賞-螺旋のバランスが生む、記憶に残る建築

チーム名:UHA/チーム人数:3名

「螺旋の形で学校のシンボルをつくる」という発想から生まれた提案をしたチーム。安全性を重視した構造のバランスを工夫し、視覚的なインパクトを重視しました。

初めての協働制作で意見をまとめるのに苦労し、最初は手探り状態でしたが、授業外でも家でも集まりながら案を練り直したといいます。

「仲間の意見を聞くことで、そういう考えもあったんだと、自分の考えが広がる感覚を得ました」と振り返ります。

実際に建てることを想定してデザインを考える面白さに気づき、チーム内の一人はデザイン系の就職先を選んだといいます。また、現在卒業研究に取り組む中で、他分野の学生に意見を求めるなど、この時の“対話を通じた発想”を研究にも活かしているそうです。

インタビュー協力:左から 中里光希さん・橋本葵さん(建築学科)

“つくる”を越えた学び、その先へ

3・4年生の言葉から浮かび上がるのは、パビリオンプロジェクトが「考える」「つくる」「伝える」を往復しながら、学びを深める場になっているということです。

学生たちは模型や図面の技術を磨くだけでなく、仲間と協働し、、意見を交わしながら一つの形をつくり上げていきます。そこでは、チームで考える力や自分たちの言葉で思いを伝える力が自然と育まれていきます。それは単なる制作課題を越えた、“社会で建築を生み出す力”の原型であるともいえるかもしれません。

「やってみることでしか、建築は見えてこない」という学生たちの言葉には、手を動かし、試行錯誤を重ねる中で得た確かな実感が込められています。

パビリオンプロジェクトは、東海大学建築都市学部が大切にしている「実践の中で学ぶ」姿勢を体現するプログラムです。学生たちは“つくる”を越えて、未来の社会のあり方や、自分がその中でどう関わっていけるのかを少しずつ見つけていきます。

インタビュー実施:2025年9月

■ 関連記事

・東海大学建築都市学部「パビリオンプロジェクト」教員インタビュー ―建築と土木を横断する“つくる”学びの第一歩―

・東海大学建築都市学部 「パビリオンプロジェクト」学生インタビュー 前編 ―1・2年生が語る“建築を学ぶ最初の一歩”—

取材・文-住田百合耶