【 建築学生団体・紹介】京都府立大学・長岡造形大学 美山木匠塾

木匠塾の系譜と美山町大野での拠点化

京都府南丹市の山あいに位置する美山町大野は、現在約70世帯の小さな集落です(fig1)。自然や特産品に恵まれたこの場所に少しずつ学生たちの手でつくられた木工品が増えていきます。大野のマップを備えた看板やバス停の看板など、地域の日常に寄り添う道具です。現地調査や住民の方々との交流から、木工品を企画、デザインし、実際にかたちにしていくという活動を学生自身が主体的に続けてきたのが、「美山木匠塾(みやまもくしょうじゅく)」です。

fig1 美山町大野の風景

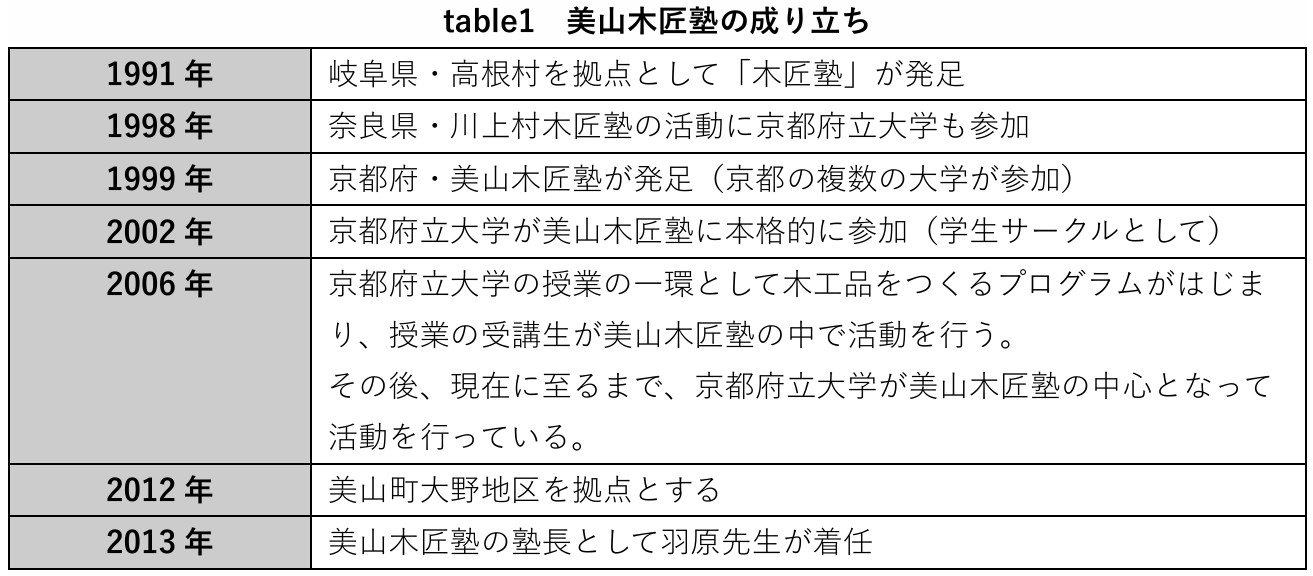

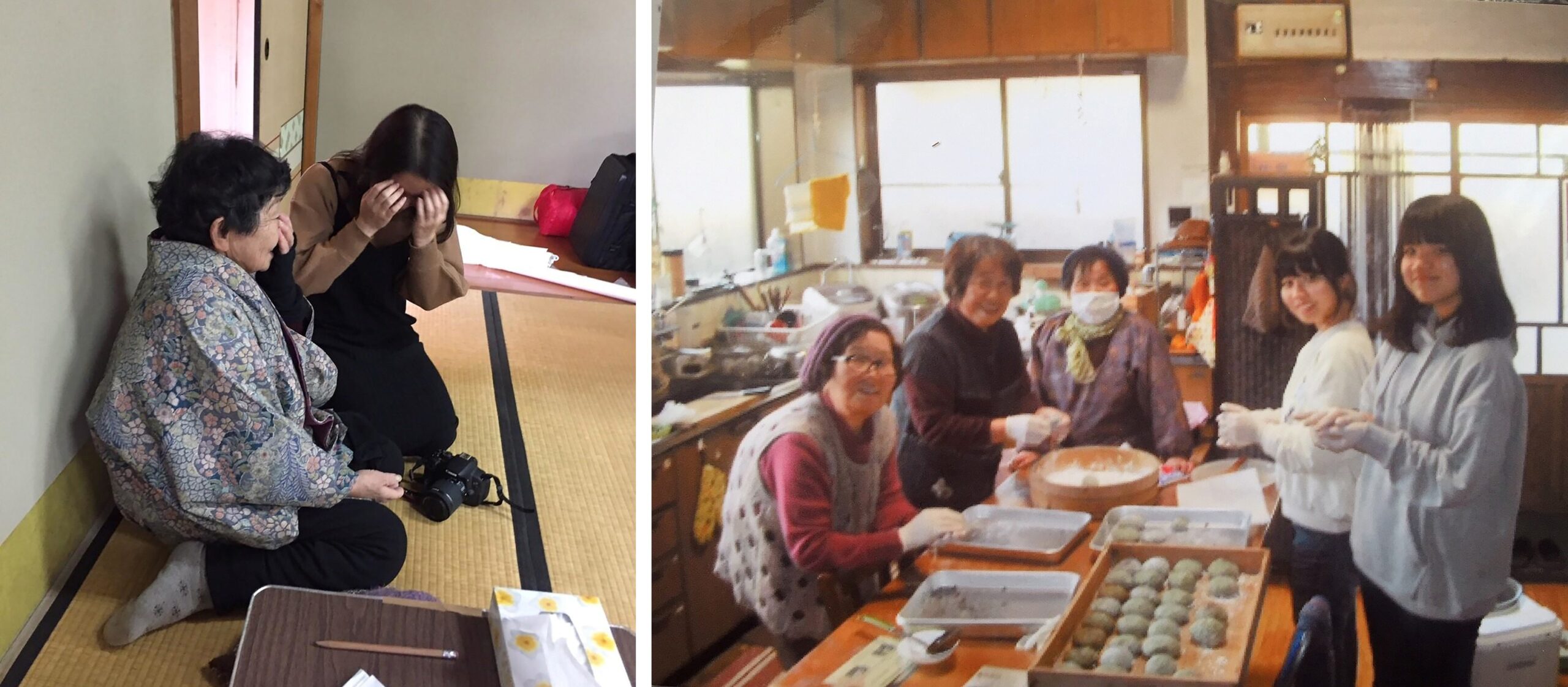

「木匠塾」は元々、サマースクールとして、1991年に岐阜県高根村ではじまりました。全国にその活動が広がる中で、1998年には、奈良県・川上村木匠塾が発足し、京都府立大学もはじめてその活動に参加しました。その翌年には、京都の複数の大学が参加するかたちで、美山木匠塾が立ち上がりました。2002年には京都府立大学の学生を中心とした美山木匠塾が学生サークルとして本格的にはじまり、2012年頃からは、より地域との関係を密接にするために大野地区を拠点とするかたちで現在まで活動が継続されています(table1)(fig2・fig3)。

fig2・3 地域の方々との密接な交流

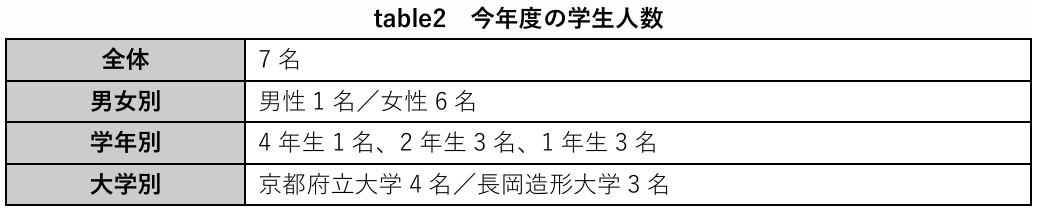

現在は、京都府立大学と長岡造形大学の共同体制である学生7名で構成され(table2)、指導体制は、羽原康成先生(長岡造形大学・2013年より塾長)と松原斎樹先生(京都府立大学)が中心となっています。

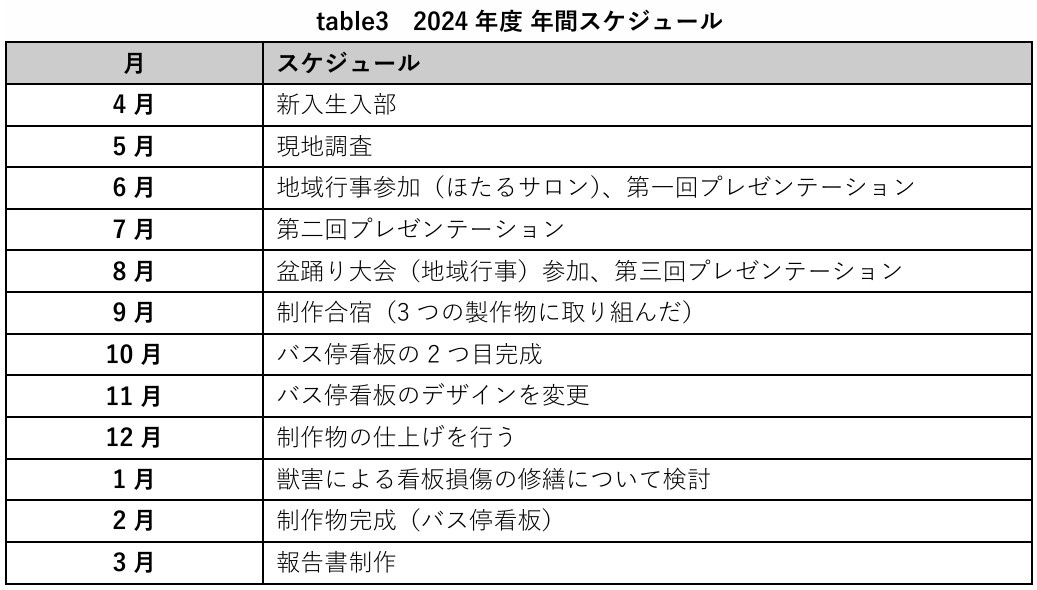

年間のスケジュール

美山木匠塾の活動は、一年を通して、現地調査、プレゼンを通した住民との合意形成、木工品の制作、改善というサイクルで進みます。昨年度の年間スケジュールはtable3の通りでした。

・5月:現地調査

学生と住民が一緒に地域を歩き、生活の中での困りごとを聞き、木工品をつくることでの改善案を探ります。

・6月〜8月:プレゼンテーション

ほたるサロンや盆踊りといった地域行事とスケジュールを掛け合わせながら、年間で毎年3回ほどプレゼンテーションを行います。住民から意見をもらい、修正を重ね、承認が得られた案を制作へ進めます(fig4-6)。

fig4 6月のプレゼンテーションの様子

fig5・6 8月盆踊り大会/プレゼンテーションの様子

・9月:制作合宿

旧小学校を作業場に、公民館を宿泊所として滞在し、一気に制作を進めます(fig7-8)。

fig7・8 制作合宿の様子

・10月〜2月:追加制作や改善

大学に持ち帰って、追加の制作、仕上げや修正を行い、再び現地に設置します。

・3月:報告書の発行

年度の報告書を学生間でまとめます(fig9)。

※毎年度の報告書は下記リンク先にてご覧いただけます。

https://fields.canpan.info/organization/reports?id=1294148026

fig9 昨年度報告書(表紙・裏表紙)

週1回のオンラインミーティングでは、先生と学生が進捗や今後の方向性について確認しています。サポート役として先生やOBが伴走しますが、企画から設計、制作、広報までの舵取りは学生自身で行っています。

制作合宿での成果物

昨年度は、9月の制作合宿で3つの制作物に取り組みました。いずれも住民の声や学生の現地調査から生まれた「必要に根ざす」制作物です。

・「おおのさんぽ」の看板の再制作

以前、美山木匠塾によって作成した道標の看板が壊れているのを5月の現地調査で発見。視認性と耐久性を改善しながら制作し直しました(fig10-12)。

fig10 「おおのさんぽ」看板再制作の様子

fig11・12 看板再制作 Before・After

・「だいしぜんのみち」看板の制作引継ぎ

2023年度からの活動である、大野のマップを貼るための看板制作を引き継ぎ、地図の掲示などを整えて完成させました(fig13)。

fig13 「だいしぜんのみち」看板

・大野屋(道の駅)前のバス停看板新設

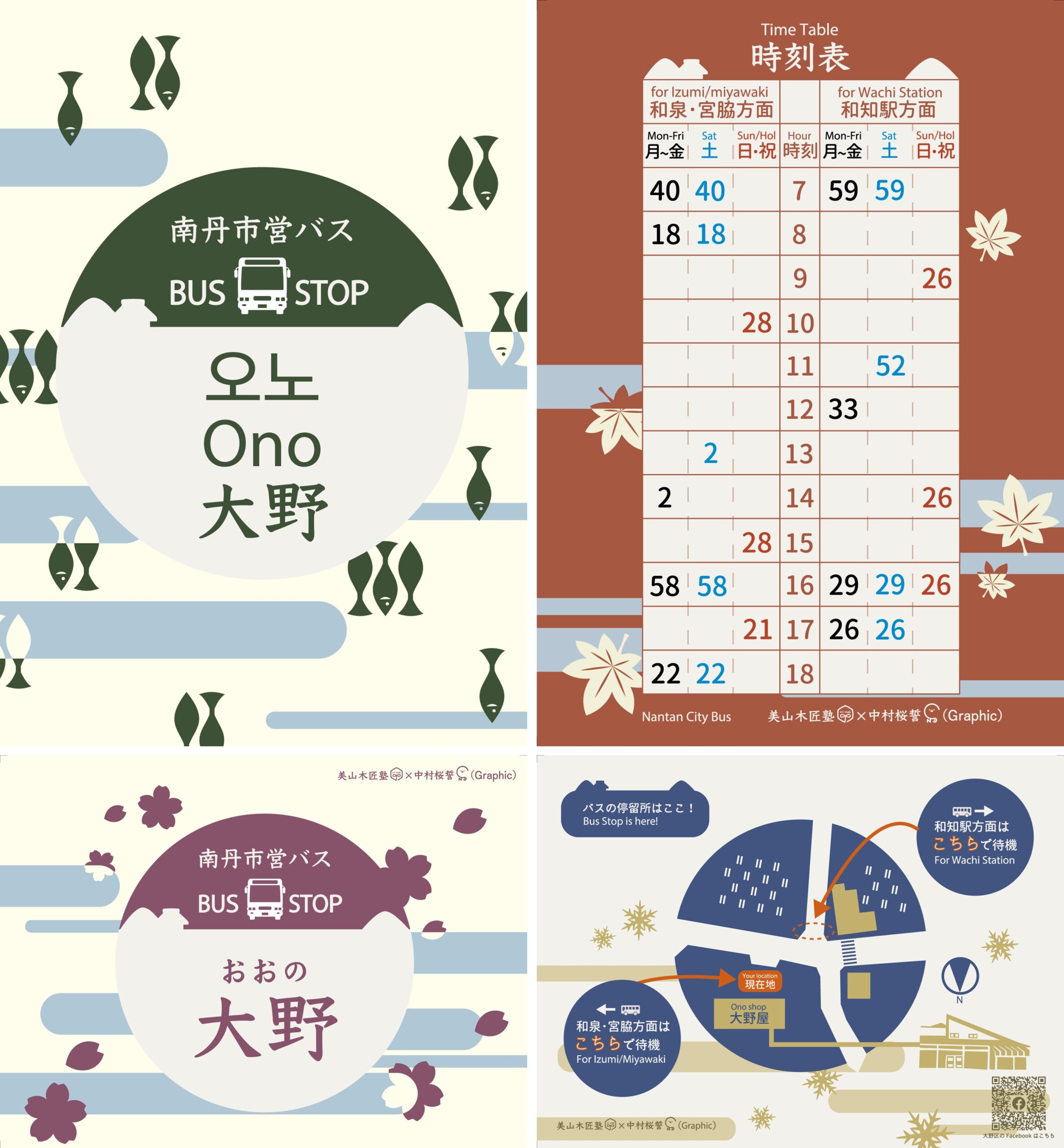

こちらも5月の現地調査を通して片方の車線にしかサインがなく、バス停の位置が分かりづらい課題を発見。制作合宿ではラミネートフィルムの看板を制作していましたが、住民の意見を取り入れ、最終的には耐水性の高いアクリル板をレーザー加工して制作することになりました(fig14-17)。

fig14 バス停看板制作の様子

fig15・16・17 バス停設置の様子

美山木匠塾の3つの特徴

このように、木工品を通した地域とのつながりを継続している美山木匠塾ですが、その特徴は、大きく3つあります。

① 住民の声を第一に、地域と共につくる木工作品

美山木匠塾の活動の中心は、「住民の声を起点にした木工作品づくり」です。木材は地域の間伐材を使用することで、森林資源の小さな循環も意識しています。

制作にあたっては、前述のスケジュールにもあげたように毎年、現地で複数回プレゼンを行い、住民から意見をいただきながら案を改良します(fig18)。日常に役立ち、地域に根差した小さな作品を積み重ねることで、暮らしをよりよくする循環を生み出しています。学生代表の大塚彩花さんは「大野の皆さんは、遠すぎず、近すぎずの距離で、温かく協力してくれます。」と話します。

fig18 住民の方にヒアリングを実施し、リーフレット作成のため話し合う様子

②学生主体で調査・設計・交流まで担う

もう一つの特徴は、調査から設計、制作、交流までを学生が主体的に担うことです。過去の木匠塾がつくった看板の修復の必要性やバス停看板の不足などは、実際に現地調査を行い、住民の方々との会話の中から見えてきた課題でもあります。

制作合宿では旧小学校を作業場とし、公民館に2泊3日、泊まり込んで作業に集中。住民のご自宅のお風呂を貸していただいたり、食事を提供いただいたりするなど、地域の人々の支えが活動の原動力になっています。

コロナ禍前の2015年頃には、大野の暮らしを体験し、住民と直接交流を深めるためにホームステイを行っていました(fig19-20)。主体的に住民と交流することで、木工品の制作を越えて、関係性を育むことを大切にしています。

fig19・20 ホームステイの様子

③大学間の連携で強みを活かす

美山木匠塾は大学をまたいだ連携も特徴といえます。京都府立大学と長岡造形大学の学生が共同で活動していることの背景には、現在の塾長である羽原先生(長岡造形大)の存在があります。羽原先生は、自身が学生であった1999年から奈良県・川上村木匠塾の活動に携わっています。就職と自身の設計事務所の設立を経た2013年、美山木匠塾の塾長に任命されました。2020年には木匠塾の松原先生の元で博士後期課程を修了。その後、長岡造形大学に着任したことで、同大学にも木匠塾を発足しました。かつては羽原先生が非常勤講師をされていた摂南大学とも協働していたといいます。羽原先生がパイプ役となり、松原先生とも連携して大学同士のネットワークをつないできたことで、複数の大学が関わる体制が実現しています。

昨年度のバス停看板新設では、長岡造形大学の中村桜誓さんがグラフィックデザインを担当(fig21-23)。住民へのヒアリングから時刻表やバス停のマークをデザインに取り込みました。同大学にあるのレーザー加工機を使用してアクリル板を加工し、それを京都府立大の学生が現地で取り付けました。大学ごとの強みを活かすことで完成度が高まり、専門性や技術を共有する機会にもなっています。

fig21・22 大学間の連携によって行われたバス停の看板新設

fig23 長岡造形大学 中村桜誓さんのグラフィックデザイン

今後の展望

常に住民の意見を大切にしてきた美山木匠塾ですが、コロナ禍の影響で大野の方々との交流が減り、以前よりも距離が広がったと先生、学生ともに感じています。

羽原先生は「コロナ禍前の活発に交流していた状況を取り戻していきたい」と話します。また、大塚さん、中村さんも「もっと心を開いてもらえるように地域の方と交流していきたい」、「今後は自分たちのことをさらに知ってもらい、信頼関係を築いていきたい」と話してくれました。報告書や毎年配布する「木匠塾だより」の充実に加え、開放的なプレゼンの場をつくるなど、活動を広く知ってもらう工夫を進める予定です。

大野の地で積み重ねられる作品は、規模の大きなものではなくとも確実に住民の暮らしを支えています。その小さな更新の積み重ねが、地域の未来を形づくっていきます。

これからの一年、学生たちがどのような「地域に必要なささやかなもの」を発見し、どのようにかたちに落とし込んでいくのか。美山町大野は、また少し暮らしやすい場所へと変わっていくでしょう。

■美山木匠塾 各種情報

インタビュー協力(敬称略):

〈学生〉

・大塚彩花(京都府立大学環境科学部環境デザイン学科2年):学生代表

・中村桜誓(長岡造形大学造形学部デザイン学科2年)

・澤井青海(京都府立大学環境科学部環境デザイン学科1年)

〈教員〉

・羽原康成(長岡造形大学 准教授):塾長

・松原斎樹(京都府立大学 特任教授)

メールアドレス:mokusho2025miyama(a)gmail.com

※迷惑メール対策のため@を(a)に変えています。連絡の際は@に修正お願いします。

各種URL:

・団体情報:fields.canpan.info/organization/reports?id=1294148026

・Instagram:https://www.instagram.com/mokusho_miyama/?hl=ja

・facebook:https://www.facebook.com/miyamamoq?locale=ja_JP

※本記事に掲載した表に記載の情報や写真は、美山木匠塾の提供によるものです。

取材・文-住田百合耶