【就職活動】就活にAIを使ってよいのか?実態とアドバイス

「就活にAIを使っても大丈夫ですか?」

「具体的にどんな場面でAIが使われているのでしょうか?」

昨年からこういった質問が増えています。

AIは急速に普及してきており、それは就活市場にも押し寄せているため、実際に使用される機会が増えています。学生だけではなく、それ以上に採用選考を行う企業側でも通常業務や選考業務にAIが活用されることが多くなっています。

AIは活用するメリットが多い反面、注意すべき点も多く、正しい使い方を押さえておくことが必要です。本記事では、現状の就活におけるAI活用状況の実態と使用における注意点をアドバイスしていきます。

昨年度の就活における生成AI使用状況の実態とは?

就職活動における、学生の生成AI使用状況に関しては、就活サイト運営各社やIT系企業等の注目を集めています。2024年度の就活生(2025年卒)については、数社が集計を行い、その結果を公表していますが、本記事では、就職みらい研究所(リクルート)の「就活白書2025」に掲載の情報を紹介していきたいと思います。

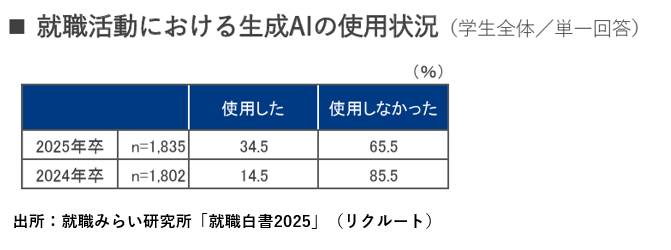

■就職活動における生成AIの使用率は34.5%と前年から20ポイント増加

2025年卒の就活生で、生成AIを使用した学生の割合は34.5%で、前年に比べて、20ポイントと大幅に増加しました。反対に使用しなかった学生は65.5%となりますが、単純に伸び率から考えますと、2026年卒については過半を超える可能性が高いのではないかとも思われます。

大学の研究やレポート作成において、個別の教員が生成AI使用を禁則事項としていたり、企業によっては生成AI使用を抑制指示したりするケースは未だあると思います。昨年度において未使用の学生は、これらに沿ったものかもしれません。

しかし業務などでAI活用が当たり前になりつつある昨今、絶対に使用してはいけないという風潮は薄れ、「重要なのは使い方」であるという意見が多くなっていると思われます。

■生成AIの使用は提出書類に関連する項目が多い

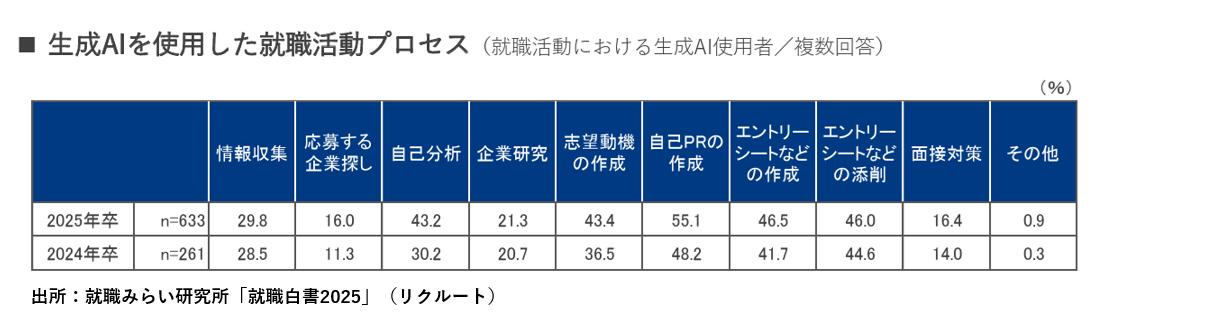

生成AIを利用する場面としては、「自己PRの作成」55.1%(同+6.8ポイント)、「エントリーシートなどの作成」46.5.%(同+4.8ポイント)、「エントリーシートなどの添削」46.0%(同+1.4ポイント)と、提出書類に関連する項目が高くなっています。

「自己分析」43.2%(同+13.0ポイント)および「志望動機の作成」43.4%(同+6.9ポイント)は前年からの増加幅が大きく、さまざまな場面で生成AIが使用されるようになったことが見て取れる結果となっています。

■就活における生成AIの使用に関する状況や考えは?

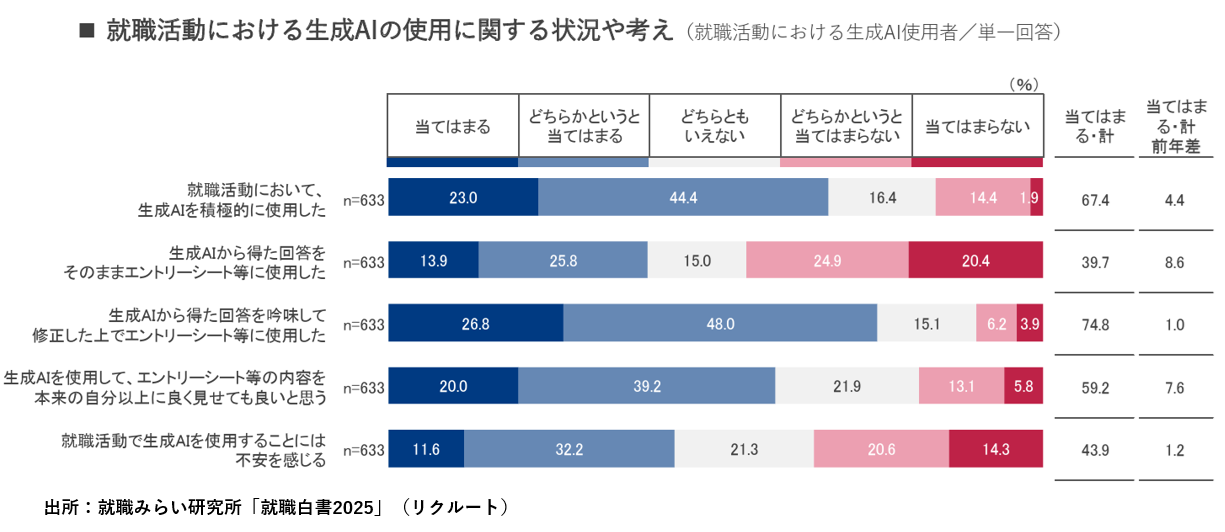

「就職白書2025」では、就活において生成AIを使用した学生に対して、どのような状況で使用したのか?どう使用したのか?その考えを集計した結果を掲載しています。

生成AIの使用に関する考えとして「生成AIから得た回答をそのままエントリーシート等に使用した」について「当てはまる・計」は39.7%(同+8.6ポイント)、「生成AIを使用して、エントリーシート等の内容を本来の自分以上に良く見せても良いと思う」の「当てはまる・計」は59.2%(同+7.6ポイント)と前年から増加しています。

就活に生成AIを使用することにためらう必要はないが、リテラシーを高めることは重要

生成AIを就活に活用することには多くのメリットがあります。めざましく普及しており、精度も上がっていますから、使用することにためらう必要はありませんが、正しい使い方を実践していくことが重要です。

例えば、ES(エントリーシート)に、AIで生成した文章をそのままコピーして使用した場合に、学生の実際の姿や考えと乖離が生じてしまい、面接などで質問を受けた際の回答と整合しなくなる可能性があります。またESを見慣れている人事や採用担当者は、「借り物の文章」や「AI生成したような文章」は、読んだだけでピンとくるものです。そのまま使用した際には、デメリットが生じる可能性が高くなります。

ES作成におけるAI活用でも、「いくつかの文例を生成して参考とする」、「書いた文章を推敲して誤字・脱字チェックや添削をする」という使い方であれば、まったく問題はないと思います。文章のブラッシュアップや、業界研究、自己分析の補助ツールとしては、積極的に活用していけばよいのではないかと思います。

使用上の注意点や、使用した結果について十分意識した使用が求められています。

どう使う?学生が就活で生成AIを利用する際の5つの活用例

生成AIの特長は、「対話型ツール」であり、AI自身も学習していくということです。日頃から本格的に活用するというよりも、気軽な気持ちでAIと会話してみることから始めるのも一つの手です。たとえば、友人や知人と会話する感覚で、自分の興味ある企業や業界について「どう思いますか」とたずねてみてください。すると、AIが何かしらの見解を回答してくれるはずです。

就活に関する不安を吐き出してみることや、「私が就活を頑張れるよう励ましてください」などとお願いするのも良いでしょう。AIと対話をすることで親近感が湧き、抵抗感も徐々になくなると思います。まずは、補助的なツールとして気軽に活用していきましょう。

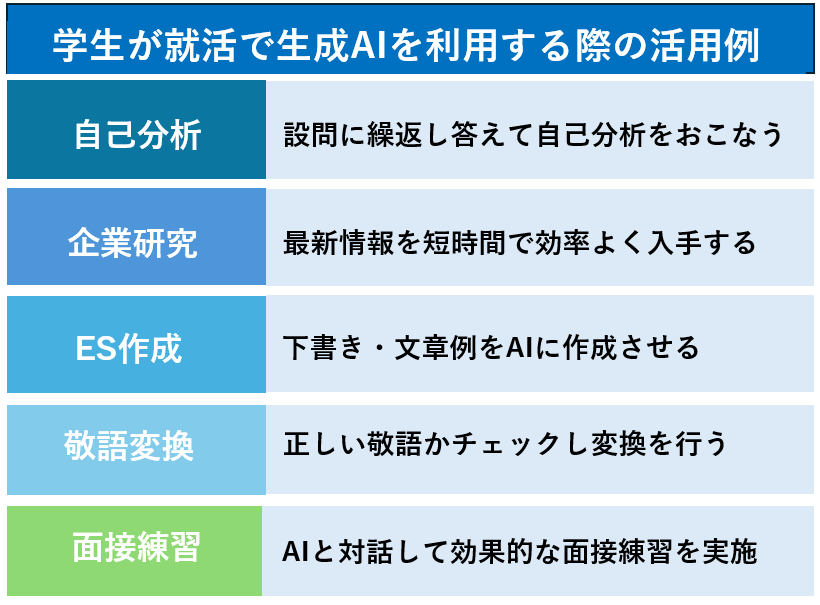

【1】自己分析で活用

設問に繰り返し答えることで自己分析をおこなう。

時間や場所に関係なく質問に答えてくれるAIで気軽にアドバイスを得ることができます。

【2】企業研究

企業研究や業界研究で、必要な最新情報を短時間で効率よく入手することができます。AIに具体的な質問を繰り返すことで、複数のサイトからの情報をまとめて提示してくれます。

但し、情報が古い場合もあるため、必ず自分で企業ホームページを再確認して、最新情報を得ることが必要です。

【3】ES作成

下書きの文章や文章例をAIで生成することができます。

志望動機や自己PRはESで必ずといって良いほど聞かれる項目ですが、最初のうちは、自分の言葉で説明するのは難しいものです。「どんな構成で伝えると良いのかわからない」「指定文字数内にまとめるのが難しい」と行き詰まっているときにAIが役立ちます。

但し、AIで作成したものは参考例として、本番用の文章は、必ず自分の言葉や考えに合わせて修正していくことが必要です。

文体の変更や文字数を揃えるなど、校正・推敲・添削には非常に便利です。

【4】敬語変換

口語から正しい敬語に変換

AIには、口語を敬語に変換する機能があります。ESや就活メールを作成する際に、正しい敬語が使えているのかをチェックするのに役立ちます。

「言い回し」が適切か確認したいときなどにも有効です。

【5】面接練習

AIとの対話を通して効果的な面接練習を実施

対話形式のAIで、志望する企業や職種について細かく指示を与えることで、本番の面接に近い練習ができます。

まとめ

生成AIの使用を禁止している企業を除けば、ESなどの提出書類や面接でより重要なのは、自分の言葉で語ることです。

たとえ生成AIを使っていなくても、人の受け売りのような文言であれば、評価は大きく下がります。生成AIの使用の有無にかかわらず、自分ならではの文章や受け答えになるように準備をしてください。生成AIはその補助として、注意点を知ったうえで活用をしていきましょう。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)