南海トラフ地震、今後10年で「死者8割減、全壊5割減」を目標に政府が計画を改定した【建設NEWS】

政府は2025年7月1日、中央防災会議を開き、2025年3月31日に「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」が公表した被害想定を踏まえて、「防災対策推進基本計画」を改定しました。全面的な改定は、2014年に防災対策推進基本計画が策定されて以来、初めてとなります。

本記事では、改定された防災対策推進基本計画が掲げる目標や具体的な施策について紹介します。

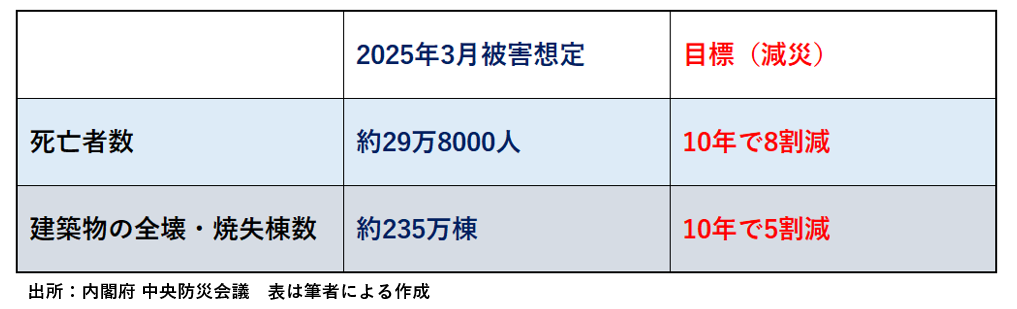

2026年度から10年間で想定死者数を8割、全壊焼失棟数を5割減らす

改定基本計画では、2025年3月の被害想定で、約29万8000人とされた想定死者数を8割、約235万棟とされた建築物の想定全壊焼失棟数を5割減らす目標を掲げました。

この目標を達成するための具体的な施策は、従来の48個から205個に拡充がはかられており、インフラ施設・建築物の耐震化や基幹交通網の確保から、緊急輸送道路上の橋梁の耐震化や大口径水道管路の複線化など、新項目が多数追加されました。

「防災対策推進地域」を723市町村へ拡大した

中央防災会議では、対策を重点的に実施する「防災対策推進地域」に神奈川県綾瀬市など16市町村を追加指定しました。

推進地域は、震度6弱以上の揺れか、3m以上の津波が想定される市町村を基本として、都府県からの要望も踏まえて首相が指定するものですが、新たな被害想定で地形データなどの更新があったことを受けて追加されたものです。

推進地域は今回の追加で、太平洋側を中心に30都道府県723市町村に拡大しました。

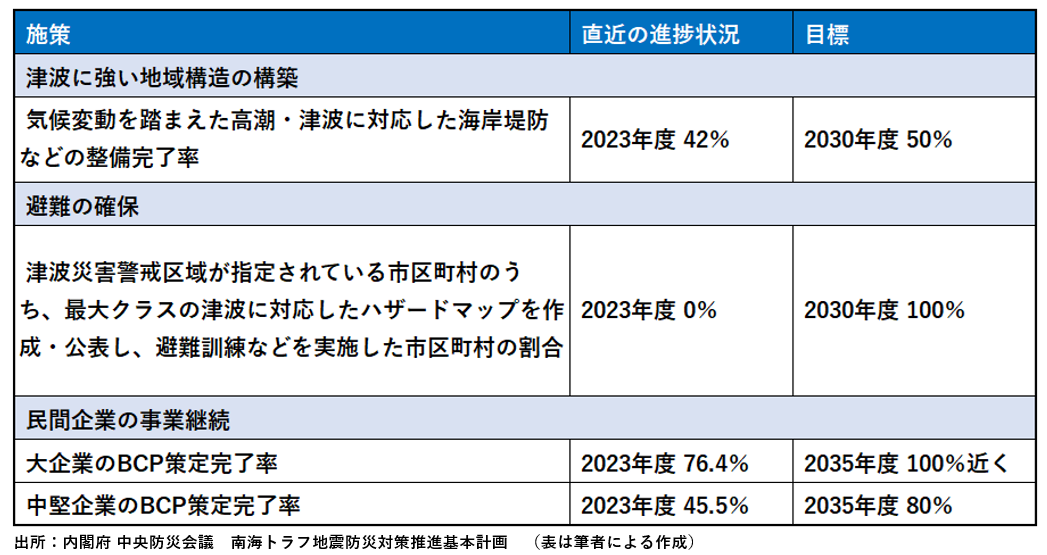

インフラ施設・建築の主な施策と数値目標

政府では防災対策推進基本計画の具体的な施策について、それぞれ5年後、10年後などに達成すべき数値目標を定めて推進していくことを公表しました。

明らかにされた、インフラ施設・建築の主な施策と数値目標について解説していきます。

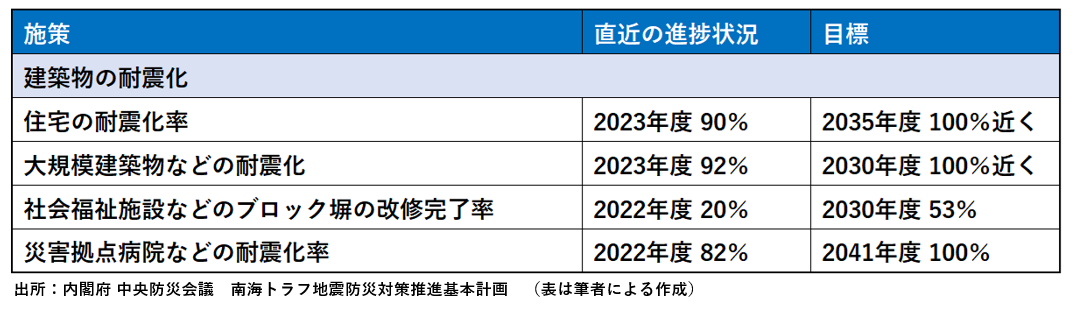

建築物の耐震化

住宅の耐震化率は2023年度で90%に達していますが、2035年度までに100%近くを目指しています。

大規模建築物(病院や商業施設・店舗など)も2030年度までにほぼ全てを耐震化していき、救命救急センターや災害拠点病院などの耐震化率は2022年度の82%から2041年度までに100%に引き上げる計画です。

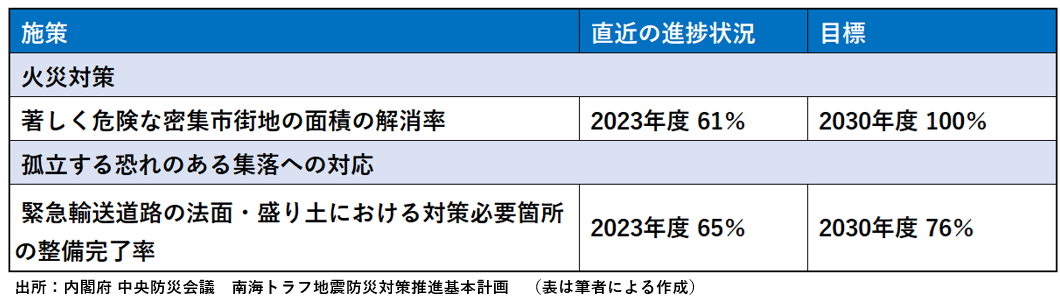

火災対策

災害時に火災や避難の面で課題がある「著しく危険な密集市街地」を2030年度までに100%解消するとしています。

孤立する恐れのある集落への対応

災害時に救助や物資輸送のために緊急車両を通す必要性が高い、緊急輸送道路は、法面や盛り土の土砂災害防止対策を2030年度までに76%まで完了する計画です。

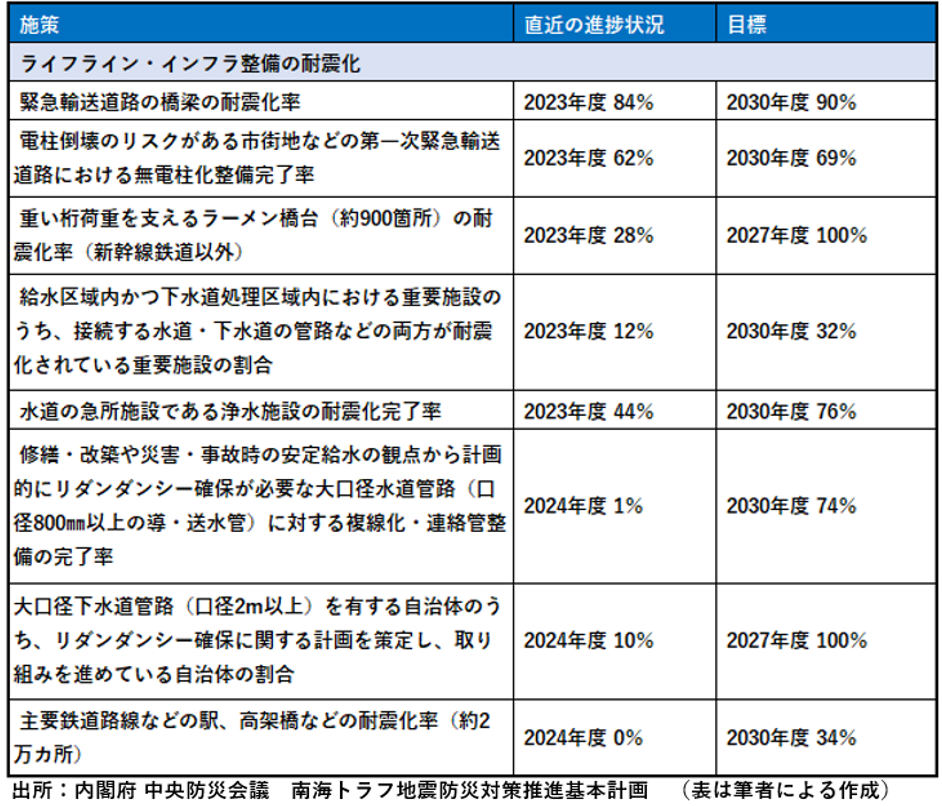

ライフライン・インフラ設備の耐震化

緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率は2023年度の84%から2030年度に90%まで進めていく計画で、市街地などの第1次緊急輸送道路では無電柱化を進めて、2023年度の62%から2030年度に69%まで完了する計画です。また、約900カ所ある重い桁荷重を支えるラーメン橋台を2027年度までに全て耐震化していきます。

上下水道では、急所となる施設の耐震化を進めていき、避難所など重要施設のうち、接続する上下水道の管路が共に耐震化されている割合を2023年度の12%から2030年度に32%まで引き上げます。

また、水道の管路や取水施設、浄水施設などの耐震化完了率をそれぞれ引き上げるものとし、例として、浄水施設は2030年度までに約8割まで耐震化を完了します。

耐震化を進めると同時に、万が一被害を受けて機能が低下、もしくは停止した際に代替する手段を用意していきます。口径が800mm以上の大口径水道管路の複線化や連絡管整備の完了率は、2024年度に1%に過ぎませんが、2030年度までに74%まで伸ばしていく計画です。

また、口径が2m以上の大口径下水道管路を持つ全ての自治体はリダンダンシー※を確保する計画を策定します。

鉄道や空港でも災害発生時の機能維持のために、耐震化や津波対策の取り組みを打ち出しており、推進地域に約2万カ所あるとされる主要な鉄道路線などの駅や高架橋の耐震化を進め、2030年度までに約6800カ所で耐震化を目指しています。空港では、滑走路の耐震化や護岸のかさ上げ、排水機能の強化を進めていきます。

※リダンダンシー(redundancy)とは?

「冗長性」、「余剰」を意味する英語であり、国土計画上では、自然災害等による障害発生時に、一部区間の途絶や一部施設の破壊が全体の機能不全につながらないように、予め交通ネットワークやライフライン施設を多重化したり、代替補完手段が用意されているような性質を示す。(出所:国土交通省)

津波に強い地域構造の構築や災害発生後の対策

津波対策として、粘り強い構造の防波堤や津波避難施設の整備などを進めていきます。高潮や津波に対応した堤防高を持った海岸堤防などの整備完了率を2023年度の42%から2030年度までに50%に引き上げます。

インフラ整備に加えて、津波災害警戒区域が指定されている全ての市区町村で、2030年度までに最大クラスの津波に対応したハザードマップを作成し、避難訓練などを実施するものとしました。

民間企業には、事業継続計画(BCP)の策定や事業継続マネジメント(BCM)の推進を促し、事業継続性を確保していきます。BCP策定完了率は、2035年度までに大企業で100%、中堅企業で80%を目標としています。

まとめ

中央防災会議で決定された各施策は、これから地域ごとに被災状況を想定したシミュレーション等を実施した上で、「命を守る」対策と「命をつなぐ」対策を重点施策として、国・地方自治体・企業・NPOなど様々な主体が総力を結集して推進していくことが重要とされました。

南海トラフ巨大地震の発生確率は、政府の地震調査委員会により、30年以内に80%程度となることが公表されていますが、現在の科学的知見からは、地震発生の日時・場所・規模を当てる地震予知は不可能とされています。その被害は、四国や近畿、東海など広域に及び、東日本大震災を大きく上回ると想定されています。

また地震の発生に関しても、過去の記録や調査結果を辿れば、東海・東南海・南海すべての震源域で同時に発生したこともあれば、数年の時間差で次々と発生したこともありました。そのため、震源域を個別に見るのではなく、南海トラフは連動しながら一体となって揺れるものとして考えるのが一般的です。

いつ起こるかわからないが、いつ発生してもおかしくない。この巨大災害に備える重要施策の推進に建設業が担う役割は非常に大きく、本記事で取り上げました。

南海トラフ巨大地震に関しては、本年度過去記事でも紹介しておりますので、未読の方はこの機会にぜひご覧ください。

南海トラフ巨大地震の新被害想定(2025.3.31)・拡大する被害額!について【建設NEWS】

南海トラフ地震の被害は国公表の5倍となる1466兆円!インフラ対策で3割減が可能【建設NEWS】

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)