2027年「ZEH基準見直し」とは?ZEH新定義・GX ZEHについて解説します!【業界研究】

総合資格ナビでは、過去記事で、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する各種情報や、ハウスメーカー各社によるZEH普及状況について紹介していました。

本記事では、その後の動きとして話題になった、「2027年・ZEH基準見直し」について取り上げ、2027年から認定が開始される「ZEH新定義・GX ZEH」について解説します。

過去記事を未読の方は、この機会にぜひご一読ください。

【業界研究】気になるポイント!日本でZEHは実際どこまで普及しているのか?

まずは「第7次エネルギー基本計画」の閣議決定から

2025年2月18日、「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。エネルギー基本計画は、2003年に最初の計画が策定されてから、エネルギー需給を取り巻く環境の変化に応じて3~4年ごとに改定が重ねられていますが、第6次計画が決定された2021年10月以降に、日本のエネルギー需給を取り巻く環境は大きく変化しました。

ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化を受け、エネルギー安全保障の重要性は非常に高まっています。またDXの進展やAIの普及により、将来にわたって電力需要の増加が見込まれています。

環境面では、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、各国が取り組んできたエネルギーの構造転換を、GX(グリーントランスフォーメーション)ととらえ、経済成長と一体化していこうという傾向が強まってきました。

この動きを受け、第7次エネルギー基本計画では、2040年度のエネルギー需給見通しとして、再生可能エネルギーを4~5割程度、原子力を2割程度、両方を合わせて最大で7割まで増やし、温室効果ガス排出量を2013年度比で73%削減することが目標に掲げられました。

そして第7次エネルギー基本計画と同時に「GX2040ビジョン」が策定され、同日の2月18日にこちらも閣議決定されました。「GX2040ビジョン」は、電力需要の増加に対応しながら、エネルギー構造を転換し、クリーンエネルギーを確保して産業競争力を高める施策です。「第7次エネルギー基本計画」と「GX2040ビジョン」は、これから一緒に進められていきます。

住宅の省エネルギー化を促進する「ZEHの定義見直し」

第7次エネルギー基本計画では、2050年に既築・新築の両方におけるストック平均で、ZEH水準の省エネ性能を確保することが目指されています。

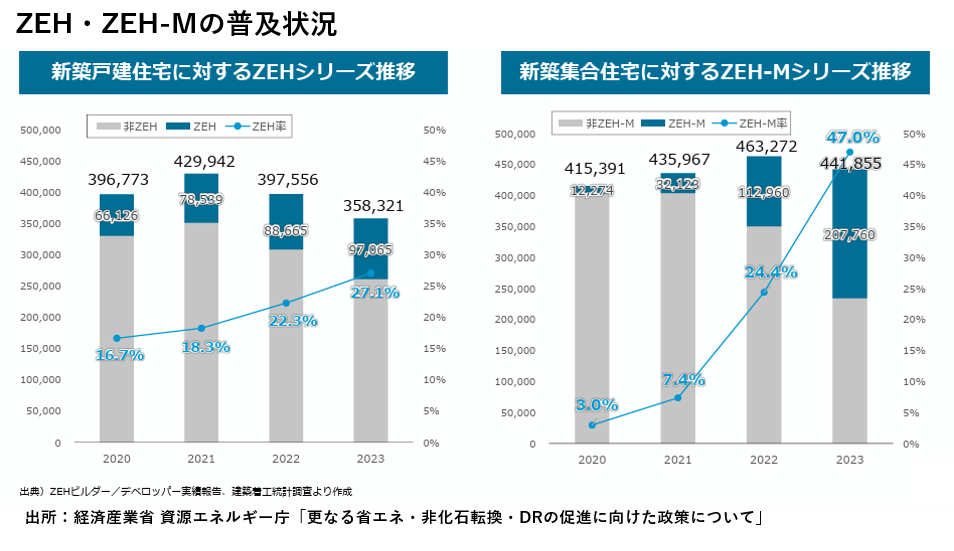

2023年度現在では、新築着工数に対して、ZEH(戸建住宅)は30%程度、ZEH-M(集合住宅)は50%程度まで普及が進んでいます。

第7次エネルギー計画では、省エネ性能牽引の担い手であるZEHに、より高い省エネ性能が求められており、ZEHの新たな定義を定めるとともに、支援策を活用することで2030年代後半に広く普及させることを目指すとしています。これが「ZEH定義見直し」です。

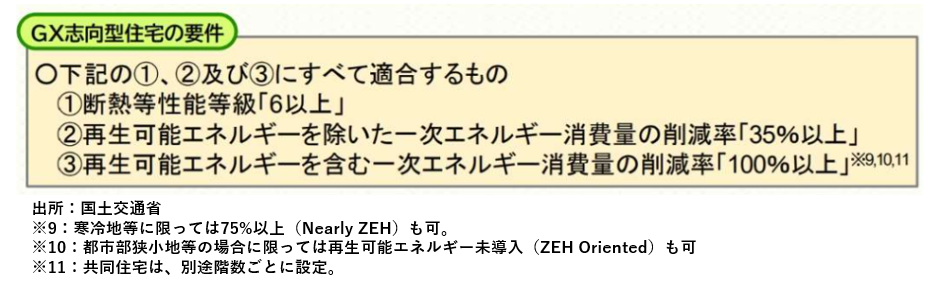

第7次エネルギー計画に先駆けて、ZEH水準を大きく上回る省エネ性能住宅として、設定された「GX志向型住宅」についても、導入支援を継続実施していきます。

2027年見直しの「ZEH新定義」とは?「GX ZEH」の変更点を解説

経済産業省では、2025年5月12日に開催された「第48回省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会」で、ZEH定義の見直し案を提示しています。

具体的な動きとして、2027年から「ZEH新定義」に見直されることになりました。

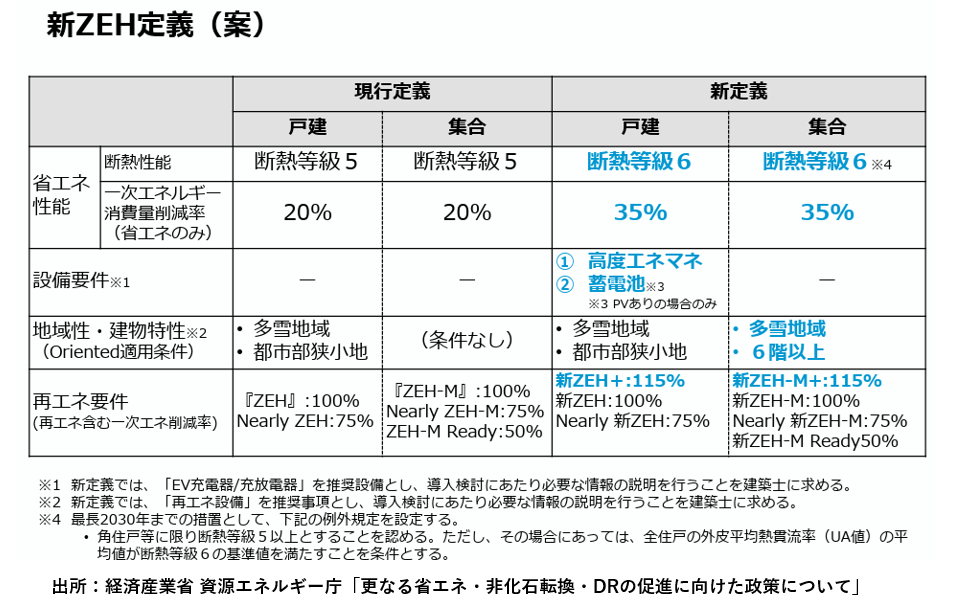

「ZEH新定義」の名称は、現行ZEHとの違いが分かるようにするため「GX ZEH(戸建住宅)」及び「GX ZEH-M(集合住宅)」となります。

ここでは、新しい「GX ZEH」の具体的な基準について解説します。

【1】省エネ性能

断熱性能は現行ZEHでは「断熱等級5」ですが、2027年以降のGX ZEHでは「断熱等級6」に変更されます。但し、最長2030年までの措置として、下記の例外規定が設けられます。

・角住戸等に限り断熱等級5以上とすることを認める。ただしその場合にあっては、全住戸の外皮平均熱貫流率(UA値)の平均値が断熱等級6の基準値を満たすことを条件とする。

一次エネルギー消費量削減率(BEI)は、現行ZEHでは「一次エネルギー消費量削減率:20%」ですが、GX ZEH では「35%」に変更されます。

具体的には「BEI:0.80」から、GX志向型住宅の要件と同じ「BEI:0.65」となる予定です。

【2】設備要件

現行ZEHでは設備要件は設けられていませんが、GX ZEHでは、「① 高度エネマネ ② 蓄電池(PVありの場合のみ)」に変更されます。

「高度エネルギーマネジメント」とは、HEMS等が該当し、発電量やエネルギー使用量を把握した上で、複数機器の統合制御により省エネや自家消費・DRへの貢献を促すのが役割です。そして「蓄電池(初期実効容量5kWh以上)」に再エネ発電した電気を貯めることで自家消費を促し、エネルギー自給率を向上させる仕組みです。

但し、「EV充電器/充放電器」を推奨設備とし、導入検討にあたり必要な情報説明が建築士に求められます。

【3】地域性・建物特性

現行ZEHでは、「多雪地域• 都市部狭小地」において地域性・建物特性が認められています。多雪地域は落雪等のリスクがあり、狭小地等は一定量以上の太陽光の搭載が難しいケースがあることから、一律の設置が困難であることが理由です。

一方でGX ZEHでは、集合住宅において「多雪地域• 6階以上」に変更されます。低中層でのOrientedの急増に対して、目指すべき水準と整合するよう高層(6階建~) 以上が対象です。ただし再エネ設置が必須でない「Oriented」が認められる場合であっても、再エネ設置の検討が推奨されます。

【4】再エネ要件

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、太陽光発電の設置容量を増やす必要があり、GX ZEHではネット・ゼロ・エネルギーを軸としつつも、1戸あたりの太陽光搭載率の増加を促すことを企図して数値が引き上げられる予定です。

現行は「ZEH・ZEH-M」の100%が最高値でしたが、「新ZEH+・新ZEH-M+」が新設追加されて「115%」になります。

2027年以降のZEHスケジュール

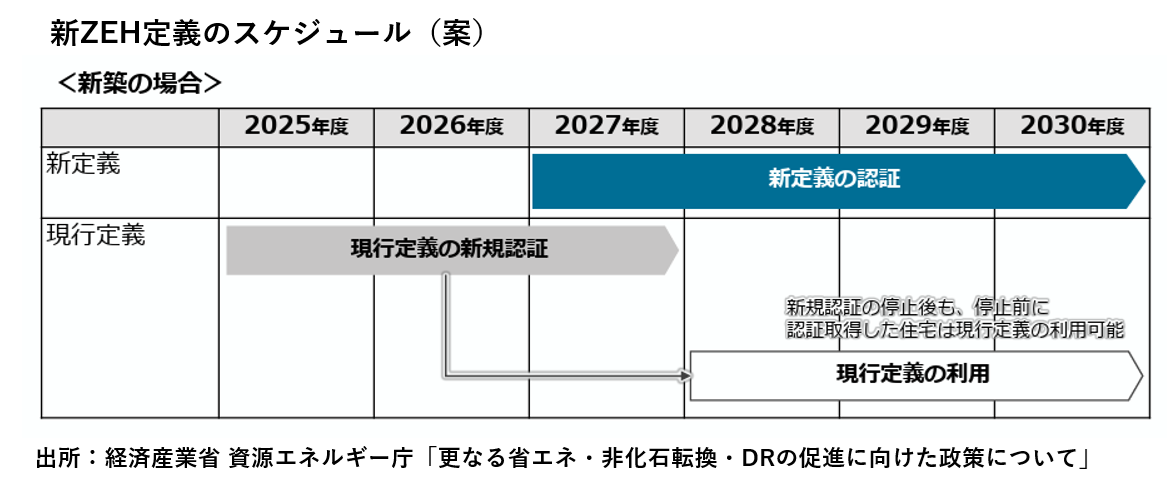

新定義(GX ZEH)は、2027年度から新規認証を開始する予定です。そして現行定義は、2027年度を期限に新規認証が停止されます。

但し、2027年度までに建設された住宅を改修する場合は、現行定義での認証取得も可能です。新規認証の停止後も、認証取得済みの住宅は現行定義の利用は継続できます。

まとめ

2027年以降にZEH新定義(GX ZEH)に変更されると、新築住宅の省エネ性能は、「断熱・省エネ・創エネ」の3要素を組み合わせることで、環境負荷を抑え、さらに快適な住環境の実現が期待されています。また実現のために、給湯器・断熱材・窓(サッシ・複層ガラス等)など、住宅設備や建材の性能向上が進んでいきます。

わが国が推進する「エネルギー基本計画」は広範な各産業部門にわたる施策ではありますが、カーボンニュートラル実現においても、家庭は国内CO2排出量全体の約15%を占めており、また住宅の省エネ性能強化は重要な課題です。

なにより、建設業が「より良い住宅の供給と普及」を使命とすることは、住まう人々の豊かな生活を支え、夢ある未来をかなえるために意義深い事業といえるでしょう。

出典:第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました(経済産業省)

出典:第48回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会(経済産業省 資源エネルギー庁)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)