国土交通省が道路空洞調査の結果を公表、陥没の可能性が高い19カ所の修繕はほぼ完了【建設NEWS】

八潮市の事故を受け、道路空洞調査の結果が初めて公表された

インフラ老朽化対策の必要性がクローズアップされている中、2025年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、その規模の巨大さや、落下したトラックの運転手が救出できぬまま、死亡が確認されたことなどから、社会に大きな衝撃を与えました。

その復旧工事は現在も進められていますが、仮復旧が2026年3月までに完了した後、全面復旧には約5年から7年かかると報道されています。

国土交通省では、毎年、全国の国道で空洞調査を行っていますが、この事故を受けて、2025年8月25日、初めて調査結果を公表しました。

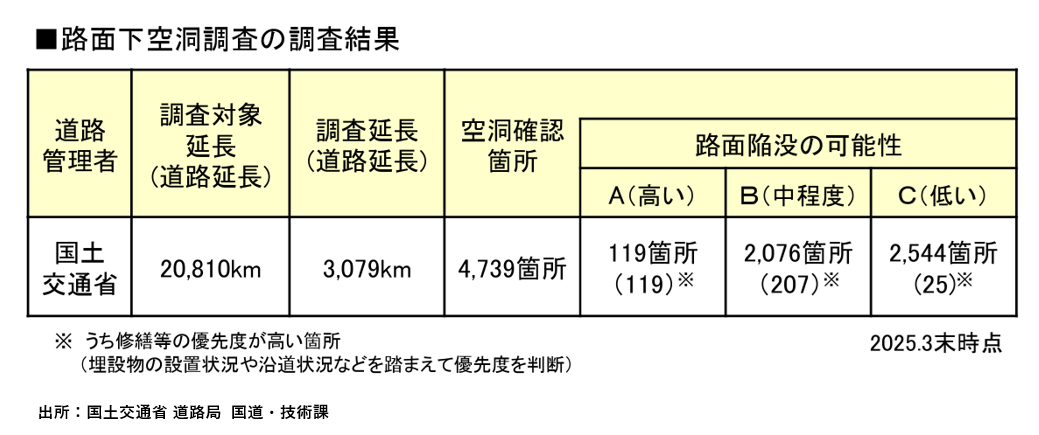

国土交通省によると、調査対象道路の総延長は2万810kmに及び、2024年度は、その14.8%に当たる3,079kmを調査したとのことです。

2024年度の調査では、調査対象の国道で4,739箇所の空洞が確認でき、路面陥没の可能性が高いと判定された空洞が全119箇所、深さや広がりから陥没の可能性が中程度と判定した空洞が2,076箇所、陥没の可能性が低いと判定した空洞が2,544箇所確認できたとのことです。

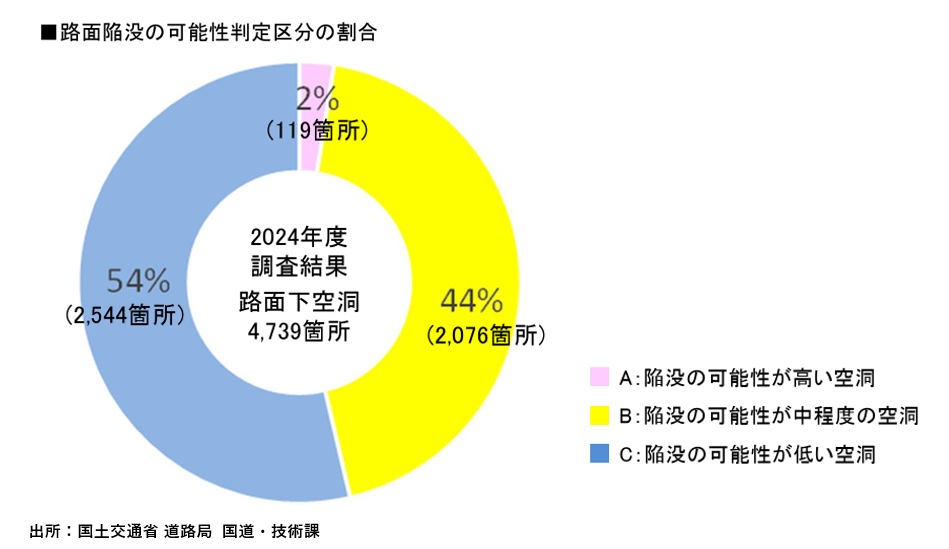

路面陥没の可能性判定区分の割合では、陥没の可能性が高いと判定された空洞は、路面からの距離が20㎝未満に位置するとのことで、今回確認された路面下空洞、全4,739箇所の約2.5%を占めるということです。

陥没の可能性が高い空洞119箇所は、昨年度でほぼ修繕を終えている

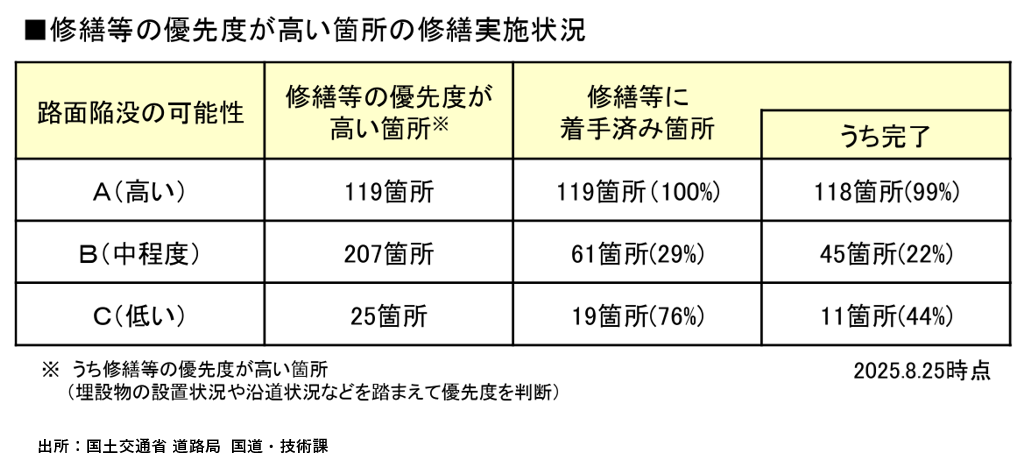

2024年度調査で判定した陥没の可能性の高い119カ所は、全て修繕などの優先度が高いと位置付けて、修繕に着手し、交通規制のタイミングなどの兼ね合いで工事が遅れた1カ所以外はすでに修繕を終えたとのことです。(2025年8月25日現在)

深さや広がりから陥没の可能性が中程度と判定した2076か所の内で、交通量が多い場所など修繕の優先度が高い箇所としたものが207箇所ありますが、修繕を終えたのは45か所で現在までに約2割の進捗にとどまっているとのことです。(2025年8月25日現在)

国土交通省では「優先度の高い場所から順次、修繕に着手していき、残る箇所もできるだけ早期に修繕を完了させたい」との方針です。

また、2025年度は今回の調査報告とは別の区間調査を進めており、5年間で全区間の調査完了を目指す計画としています。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)