CIMとは何か?概要からBIMとの違い、最新動向まで【建設知識 土木編】

国土交通省は2023年度から「BIM/CIMの原則適用」を前倒しで推進しています。

これにより建設業界では3Dモデルによる情報管理が広まっていますが、時間やコスト、ソフトウェア選定、人材育成、積算との連携などの課題もあり、完全な普及には至っていません。

なお、BIMとCIMは用途や条件が異なり、わが国では、それぞれが発展してきました。

本記事では両者の違いや普及状況、最新動向について解説します。

CIMとは?その概要と目的

CIMとは「Construction Information Modeling/Management」の略称です。

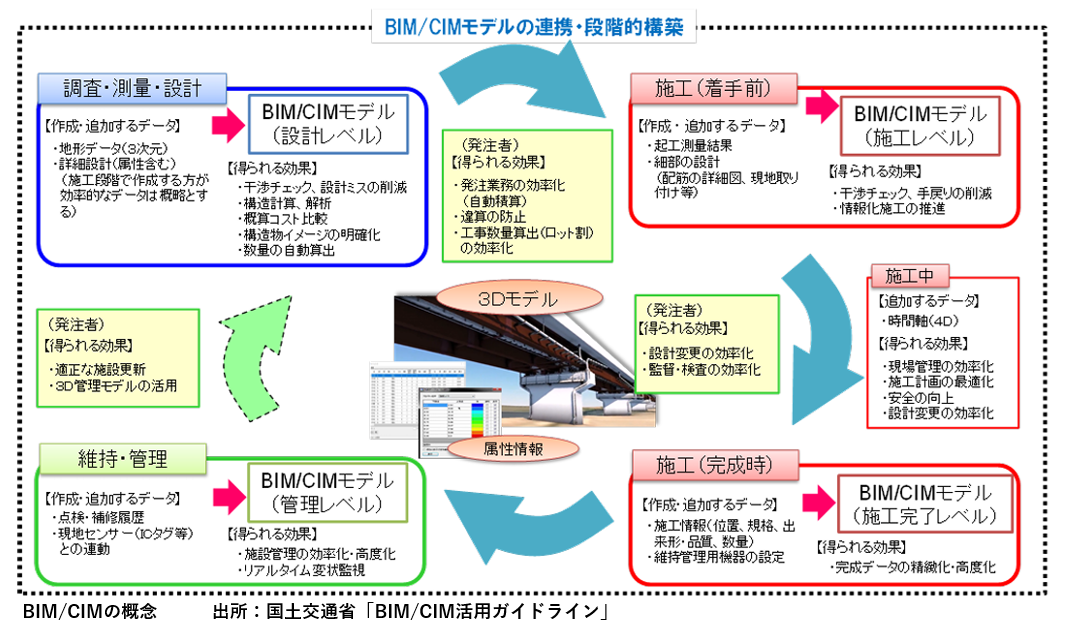

名前の通り、「建設情報のモデリングと管理」は、土木インフラ(道路・橋梁・トンネル・上下水道・河川など)において、3D形状に属性・座標・時系列情報を加え、「設計から施工、維持管理」まで一貫して情報を活用できるシステムです。

2016年、国土交通省は「i-Construction」により、建設業界のデジタル化に踏み出しました。土木分野では老朽化インフラや自然災害対策が急務で、紙の図面や経験に頼る方法には限界がありました。これらの課題解決にデジタル技術が期待されたわけです。

BIMは建築において効率的でしたが、土木分野では地形や気象など多様な条件に対応する必要があるため、当時は既存のBIMでは十分に適用できませんでした。

そこで開発されたのがCIMです。CIMは、BIM同様に3Dモデルを使って設計や施工を効率化し、日本独自の地形データや災害リスク、インフラ長寿命化などに対応しています。

BIMとCIMの違い

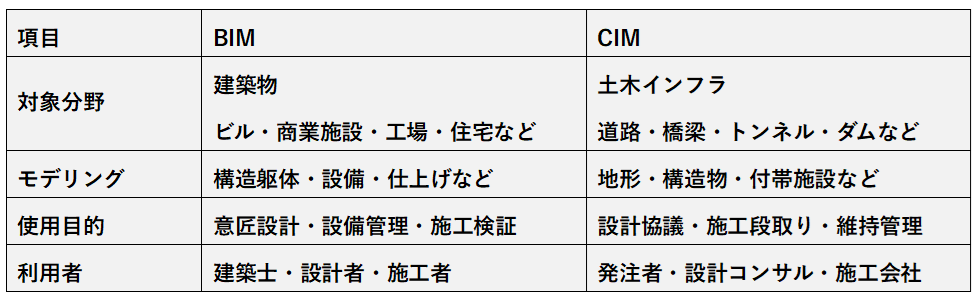

BIMとCIMの違いを表にまとめました。

BIMの特徴

建築は主要構造と多くの部材で成立していますが、BIMは部材単位で3Dモデル化し、壁の材質、窓の断熱性能、空調機器の仕様など詳細情報を統合することができます。

オフィスビル設計では、BIMで柱の鉄筋や配管経路を詳細にモデル化し、IFC規格で関係者とデータを共有して衝突を事前検知できます。構造と設備の整合性が取れ、精度向上や工期短縮が可能です。運用段階ではエネルギー解析に活用でき、省エネに役立ちます。一方、詳細モデリングには多くの時間と専門知識が必要で、FM(ファシリティマネジメント)システム連携などの課題もあります。

主要なBIMソフトには、Autodesk「Revit」とGRAPHISOFT「ArchiCAD」などがあります。

CIMの特徴

CIMは土木インフラ構築において、LiDAR点群データやGIS(地理情報システム)を統合することができます。

道路計画では、地形や地盤データを解析し、軟弱地盤を避けるルート提案や渋滞リスクの低減に役立ちます。河川改修では、洪水シミュレーションによって堤防の高さを最適化し、氾濫リスクを評価できます。CIMは環境データや既存インフラとの連携、GISデータによるインフラ老朽化の可視化なども可能です。

ただし、点群データ処理には高性能なハードウェアが必要であり、多様なデータ形式を使用するため統合や標準化が難しい点が課題です。

主要なCIMソフトには、Autodesk「Civil 3D」、Bentley「OpenRoads」などがあります。

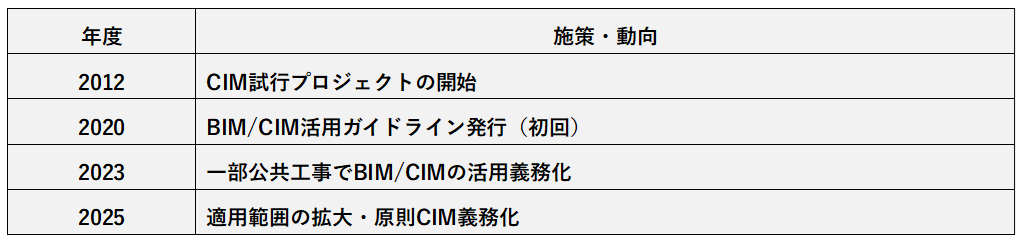

日本におけるCIM導入の経緯など

世界では、BIMが建築と土木の枠を越えて標準化されていますが、日本では、2012年から始めたCIM施策による試行工事の結果を反映させて、国土交通省が2017年に、「CIM導入ガイドライン(案)」を策定しました。これは、CIMモデルの作成指針や活用方法を記載したものでした。

注)現在は、「BIM/CIM活用ガイドライン」に改定されています。

CIMの誕生には、日本の建設業界の構造と文化が深く関わっています。

日本ではゼネコンによる「設計施工一括方式」が一般的です。(海外にゼネコンは存在せず、専門工事会社が直接請負います。)ゼネコンは自社で詳細な施工図を作成し、現場ごとに柔軟に対応します。このため標準化が前提のBIMとは合わない部分があり、早期のデータ統合や厳格な標準化は「現場の自由度」を損なう可能性がありました。

また、日本の土木分野では、地震や台風などの自然災害への対応が重要であり、設計時に地質調査やリスク評価がプロジェクトに大きく影響します。

BIMの標準規格は、地域特有の条件に十分な対応が難しいと判断されました。

公共工事を発注する地方自治体には技術力の差が存在しており、BIM導入には高いデジタルリテラシーと初期投資を必要としますが、CIMは既存の2D図面と併用が可能であったため、段階的に3Dモデルを取り入れる方法が採用されて普及していきました。

【2025年】国土交通省の最新動向

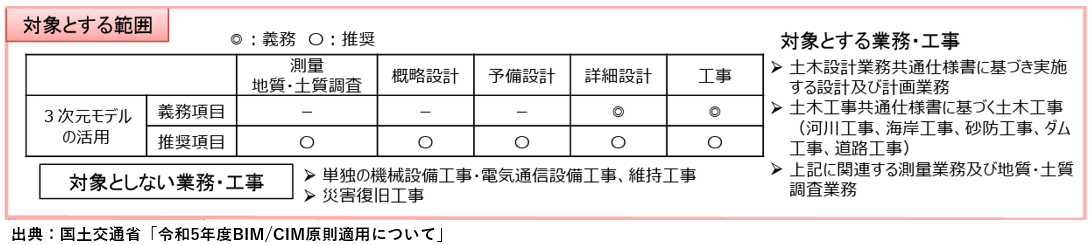

近年、BIM/CIMの活用方針が毎年見直されています。2025年現在、国が定める方針と、義務化の動向についてまとめました。

CIM活用は一部の公共工事で義務化が進んでいます。特に国の直轄案件や設計費1億円以上、工事費10億円以上では3次元モデル納品が求められており、2026年以降は、地方自治体に原則適用が拡大する見込みです。

BIM/CIM普及の状況

国土交通省が2025年1月に発表した「建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査」によると、BIMを導入している企業は、2024年度、全体で58.7%まで伸びています。逆に41.3%が未導入となります。

BIM/CIMは統一されるのか?

日本では、建築分野でBIMの採用が進んでいますが、土木分野ではCIMが主流のままとなっています。しかし、グローバルなプロジェクトではBIMが求められるケースが増えており、日本企業は対応に追われています。国際協力機構のODAプロジェクトでも、相手国がBIMを要求する場合があり、CIMからBIMへのデータ変換にコストと時間が掛かっています。

日本がBIM/CIMを統一すれば、国際プロジェクトの受注機会が増え、日本企業のグローバル展開が加速します。AIやIoTとの統合が容易になり、標準化されたワークフローにより、データ変換や再作業のコストが削減され、長期的な効率化が期待できます。さらに、グローバルなBIMのトレーニングリソースを活用することで、人材育成も効率化されるはずです。英国でBIMの義務化により公共事業のコストが最大20%削減された事例が、その可能性を示しています。

短期的には、BIM/CIM両方を活かすハイブリッド型で、長期的にはBIMへ完全移行していく流れが不可避と考えられるでしょう。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)