「設備設計」の仕事内容とやりがい、向いている人のポイントについて【建設業の仕事】

人々の暮らしを支えている建設業界。そのなかで「建築設計」は、建築物を建てる際に構造や製作方法を整理し、計画を図面にまとめる業務です。

建築設計は、「意匠設計」「構造設計」「設備設計」の三つに区分されます。

それぞれの役割は下記の通りです。

■意匠設計:施主の要望を反映し、建物の外観や内観をデザインします。

■構造設計:意匠設計をもとに構造計算を行い、強度や安全性を検証します。

■設備設計:空調や照明など、快適な室内環境に必要な設備を計画します。

最近の建築設計では快適性や安全性だけでなく、環境への配慮、省エネ、ライフサイクルコストの最適化など、設備設計が重視されています。

設備設計は、建物のデザインを左右する意匠設計より目立たないものの、より専門性が高く、業界でのニーズが高まっている分野です。

本記事では、設備設計の具体的な仕事内容ややりがい、魅力について解説します。

具体的な関連業界や職種を目指して就活を開始している人から、設備設計に興味があって、自分に合っているかどうか知りたい人まで、どんな人が設備設計職に向いているのか?適性を判断するポイントも紹介していきますのでご一読ください。

設備設計とは?

設備設計の仕事は、建物の「見えない部分」を支える重要な役割を果たしています。

例えば、給排気などの空調設備、電気配線などの電気設備、排水管やポンプなどの給排水設備といった建築物の重要な設備の設置場所や配管を建物のどこに通すかなどを決める仕事となります。

設備設計の業務は、「機械設備設計」と「電気設備設計」の2種類に大別されます。

機械設備設計には、空調・換気と給排水衛生の2つの分野があり、室内の温度や湿度、空気の流れを調整する役割と、給水・排水・ガス・衛生器具などを適切に計画する役割があります。

一方、電気設備設計は、受変電や照明、通信、セキュリティ、防災といった各種電気設備を建築図面に基づいて設計し、安全性と利便性を確保します。

どちらの業務も、設備設計では合理的な設計が求められており、それを実現するには、高い技術力や専門性が必要となります。

設備設計の具体的な仕事とは?

次に設備設計の具体的な仕事内容について、実務の流れに沿って順番に解説していきます。

1.施主との打ち合わせ

まず、建築物に必要な設備の需要を確認するために、施主と打ち合わせをします。

例として、空調設備であれば、冷暖房が必要な箇所の確認や温度調節の範囲などを決定します。最初に大枠の設計を提案しますが、施主との打合せは定期的に行い、徐々に内容を詰めていくイメージです。室内環境を保つために、さまざまな項目について法的な基準値を超えるための設備を検討する必要があります。

当初の打合せでは、建物の利用方法や収容人数、人の流れなどを把握する必要もあり、意匠設計者とともに行うことが多くなっています。

2.基本設計

基本設計では、必要な機能を満たす設備の概要を設計していきます。

例えば、空調であれば熱源の種類(ガス、電気など)やシステム規模を設定します。

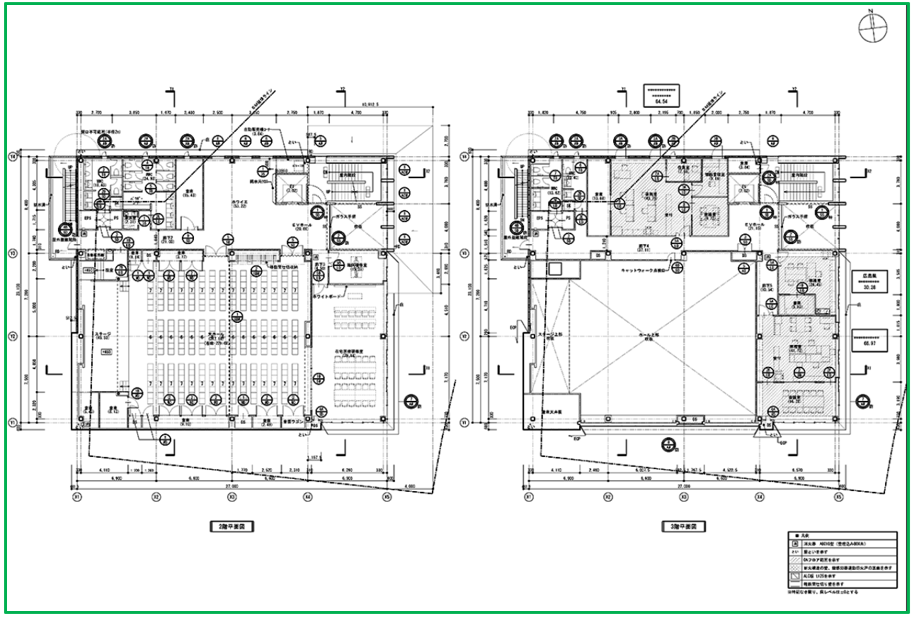

基本設計完了時は、建築図でいうと平面図としては一通り完成しており、建築詳細図や設備のスペース(PS・DS・EPS)は適所に想定して入れている状態です。

設備図では、機械のスペックは一通り仮決めしている状態であることがほとんどです。

図面は、必要設備のプロットのみの場合、メインルートのみ線を引いている場合、すべての配管・ダクト・配線を記載している場合など工程準備に合わせて様々です。

3.概算

基本設計で提案した設備の費用を算出し、早い段階で予算内か確認します。

概算時に予算オーバーが見込まれる場合は、仕様変更や建築面積の縮小、設備中止などを検討します。詳細設計後は変更が難しくなるため、概算段階で費用を抑えることが重要です。

また費用は予定を超過しても、省エネや再生可能エネルギーの活用などで、より新しい技術や設備機器を用いて、長期的にはコスト低減に結びつく提案をして、実現していくことが設備設計の醍醐味でもあるのです!

4.実施設計

実施設計では、建物の意匠設計や構造設計と調整しながら、詳細な設備設計図を作成します。

例えば、空調では天井内のダクトや配管の位置を決定します。実施設計では設備の仕様を確定し、必要な内容を設計図に反映させます。実施設計図をもとに工事価格や施工図が決まります。

もし図面に不備があると、追加対応やコスト増加の原因となります。施工の納まりや工事手順を想定しながら実施設計図を作成するには、幅広い知識と経験が必要となります。

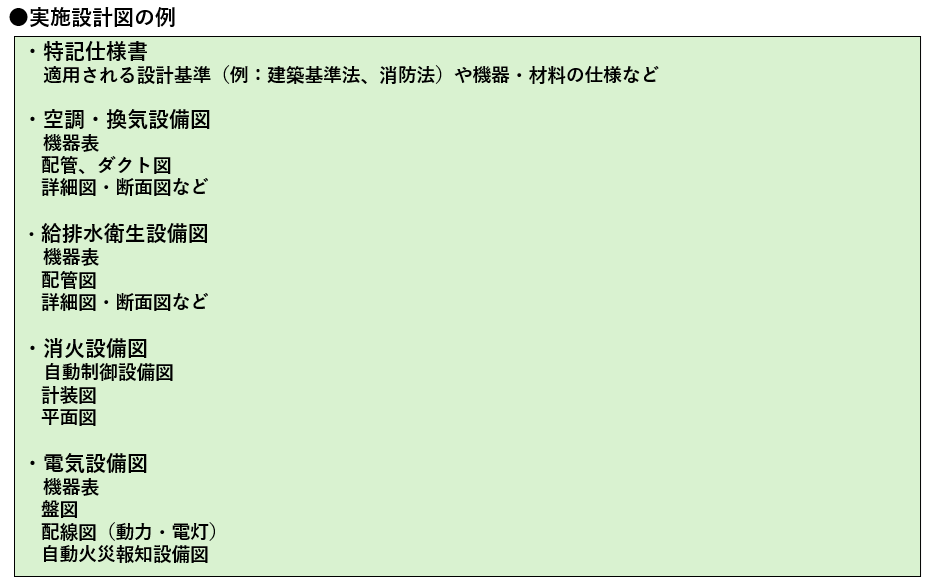

実施設計図には、下表のようなものが含まれています。

5.官庁手続き

実施設計図を基に、官庁に対して必要な許認可手続きを進めます。

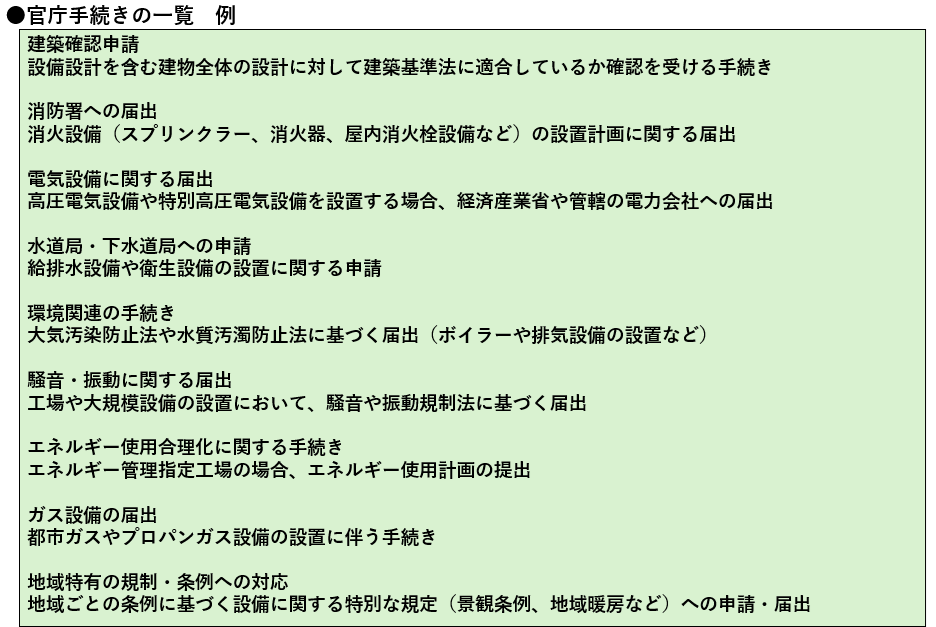

建物用途や設備の内容によって異なりますが、下表のような手続きが必要です。

官庁手続きには、相応の交渉力が必要となります。それは設備設計に関する法律や条例に熟知していて、基準値や法解釈に基づいて適切な応対ができる技術者であることを官庁の担当に主張できるかどうかで、許認可を早く得られることにつながります。

場合によっては、官庁の担当者に、最新の技術や設備機器の仕様について、短時間でわかりやすく説明することも必要となります。

このような交渉力も設備設計者にとっては重要な能力といえるでしょう。

6.本積算(見積)

実施設計図を基に見積書を作成し、予算について再度確認し施主に提示します。

設計者の積算により、予算価格が決まります。施工業者を選定する際には、入札業者のうち、最も安い業者が施工することとなりますが、公共工事などでは、品質確保に留意して最低価格を定めることがあります。

7.工事監理

設計図書通りに工事が進んでいるか確認することを工事監理といいますが、設備工事では、例えば工事現場で、配管配置の修正が入ることなども多く、必要に応じて設計変更に対応します。

設備設計の流れは、設計事務所・ゼネコン・サブコンといった立場によって異なりますが、基本的な業務の流れは以上のプロセスを経て進んでいきます。

設備設計職は、施主への提案や施工業者との打合せなど、多くのコミュニケーションが必要な仕事ですが、対話の際には難解な専門用語を避け、相手が理解できるやさしい言葉を用いることが重要です。

特に設備機器の動きや仕様の違い、基本的な環境工学についても、相手がイメージしやすい話し方をすることに意識するとよいでしょう。

経験者が語る「設備設計のやりがい」5つの事例

実際に設備設計で活躍している人に、やりがいを感じる点を聞いてみました。

その中から5つの事例を紹介します。

1.持続可能な建築への貢献

設備設計の最大のやりがいは、持続可能な都市づくりに貢献できることです。

環境に配慮した建築は施主や利用者はもちろん、都市まちによい影響を与え続ける存在となり得ることを意識して、日々の業務に取り組んでいます。

2.建築物の心臓部を設計する専門性

設備設計の仕事は、普段は隠れて見えないけれど、建築物に欠かせないものです。

利用する人には絶対に必要な、建築物の心臓部を設計すること。その専門家として働くことにやりがいを感じています。

3.各建物に合わせて最適なシステムを構築できる

建築設備機器の仕様や能力には、無数の選択肢があり、各建物に合わせてゼロから設計することに楽しさがあります。設備設計とは最適解を選んでいくことだと考えています。

4.省エネルギーで貢献できる

再生可能エネルギーの活用など、省エネルギーが注目されており、設備設計で建物全体のエネルギー効率を上げられる点がやりがいにつながります。

5.成果が評価できる仕事である

建物完成後も消費エネルギーなどが数値で確認できるため、自分の仕事の成果を実感でき、それが評価につながります。

経験者が語る「設備設計の魅力」6つの事例

設備設計で活躍する方にお聞きした、「仕事の魅力」を6つ紹介します

1.社会貢献性の高さ

建物内の空調・給排水・電気・ガスといった設備は、そこで過ごす人々の健康や快適さに直結します。その設計や工事、メンテナンスに携わることは、多くの人の日常を支える社会貢献につながります。

2.専門技術を活かせる

建築設備には、電気や機械、ITなど幅広い知識が求められます。技術を身につけ課題解決に取り組むことで、自分の成長を実感できる点が魅力的です。

3.最先端の技術を学習できる

建築設備の分野でもBIMやAI、IoTの活用などスマート化が進んでおり、これまでとは違う、最新のデジタル技術を学んで、仕事に取り入れていけることに魅力を感じています。

4.地球環境保全に貢献できる

省エネルギーで高効率な設備を設計・導入することは、建物のエネルギー消費を抑え、地球環境保全に貢献します。SDGsへの貢献も実感できる仕事です

5.人に安心・安全を提供できる仕事になる

火災報知器や消火設備、セキュリティシステムは建築設備の一部であり、災害時に人々の安全を守る重要な役割を持っています。

これらに関わることには大きな責任がありますが、人々に安心・安全をお届けする達成感も感じられます。

6.安定した需要とキャリアパス

新築だけではなく、既存建物の改修や維持管理の需要は絶えることがなく、景気に左右されにくい安定した仕事です。

また、建築設備士や一級建築士、設備設計一級建築士など実務経験に応じて資格取得することでキャリアアップが実現できる仕事です。

設備設計に向いている人の特徴とは?

1.探究心や知識欲が旺盛な人

建築設備(空調、給排水、電気、通信など)に興味があり、新しい技術や知識を積極的に学び続ける意欲がある人が向いています。

2.論理的思考力・問題解決能力がある人

設備の不調が見えない場所で起こっていても、環境工学や機械・装置に関する知識から原因を予測して、早く問題解決できる能力がある人が向いています。

3.空間認識能力が優れている人

多くの設備を限られた空間に効率よく配置するためには、立体的な空間認識能力が必要です。

図面から立体的な構造をイメージできることが、設計の速さと精度につながります。

4.コミュニケーション能力や調整力が高い人

施主、意匠設計者、構造設計者、施工業者など、多くの関係者と連携するため、円滑なコミュニケーションと調整が必要となります。

相手の要望を正確に把握し、専門知識を分かりやすく伝える能力が求められます。

5.責任感が強く、丁寧に進められる人

建物利用者の安全性と快適性に関わる業務であり、責任を持って仕事に従事することが求められます。

また、配管や配線などの細部まで設計を行うため、正確かつ丁寧に図面を作成する能力が必要です。

6.臨機応変に対応できる人

現場で設計変更やトラブルが発生した場合に、冷静に対応し、他部門と連携して柔軟に解決策を考えられる人が適しています。

設備設計に向いていない人の特徴とは?

1.細かな作業が苦手な人

配管や配線の設計など細かい作業が多く、CADやBIMなどで長時間集中して作業する必要があります。

図面修正なども発生するため、細かな作業が苦手な人は向いていません。

2.学習意欲が低い人

技術の進歩や法改正が頻繁にあるため、常に新しい知識を学び続ける必要があります。

自ら進んで学習する意欲がないと、変化に対応できません。

建築設備に対する興味や関心が持続するためには、前提として、「この仕事が好きだ」という気持ちが重要になるでしょう。

3.空間把握が苦手な人

設計図書から建物の立体的な空間がイメージできないと、図面の整合性が崩れてしまうなど、設計に苦労すると思います。

4.チームで協力することが苦手な人

設備設計は意匠・構造・施工など多くの関係者とコミュニケーションを取り、調整していくことが必要な仕事です。

またどちらかというと裏方的なポジションに立つことが多く、他部門をサポートする場面が多くなります。連携が不得手な人は、ストレスを感じることが多いかもしれません。

5.プレッシャーに弱い人

設備設計図の納期や設計変更、現場対応など細かい点に注意が必要で、責任の重い場面が多く、しかも時間に追われる仕事になります。

マイペースで進めるわけにはいかずストレス耐性が求められますので、プレッシャーに弱い人は苦労する可能性があります。

設備設計を目指すうえで重要な企業研究のポイント

設備設計を目指すうえで、企業研究では会社の規模や事業内容、関われる建物の種類や用途、そして将来性や働き方について多角的に分析することが重要です。

企業の種類と特徴を把握する

設備設計の仕事に携わる企業は、主に以下の3つのタイプに分けられます。

それぞれの違いを理解し、自身のキャリアプランに合うかどうかを検討してみましょう。

■組織設計事務所

大規模プロジェクトを多く扱う組織設計事務所では、意匠・構造・設備部門ごとに業務が細分化されていて、プロジェクトごとに、各部門が合同チームを組んで設計を行います。自身の専門性を高めたい人に向いています。

また近年は、省エネや創エネなど、最新で高い能力を持つ建築設備の設計に取り組む事例が増えています。

■設備設計事務所

設備設計事務所は、設備設計を専門に行う事務所です。

多様な建物の設備設計に携われることが特徴となり、建物の設備全般に深く関わりたい人に向いています。

■ゼネコン(総合建設会社)および設備施工会社

ゼネコンは、建物の企画から施工までを一貫して行います。設計部門として設備設計を行いますが、特に現場に近い場所で、建物完成までを見届けたい人に向いています。

設備施工会社は、以前はゼネコンを元請とする仕事が多かったのですが、近年は建築設備工事について元請となることが増えています。特に大手は、独自の専門技術を活かした設備設計から設備施工までを一貫して担うため、環境設備系研究室の学生に人気の高い就職先です。

具体的な企業を絞り込む際は、以下のポイントを掘り下げてみましょう!

1.得意な分野

オフィスビル、商業施設、工場、病院、ホテルなど、どの種類の建物を得意としているか?

その分野の最新設備例などトレンドについても研究してみましょう。

2.技術力と独自性

省エネ技術、環境シミュレーション、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)など、どのような技術に強みがあるか?大学と共同研究を行っている企業もあります。

各社が最新技術をプレスリリースなどで公表していますので、比較研究を進めていきましょう。

3.事業の方向性

新築だけでなく、リノベーションやコンサルティング業務にも力を入れているか?

海外プロジェクトなどグローバルな活躍を体験するチャンスはあるか?

上記以外には、通常の業界研究同様に、働き方や社風などを調べていくとよいでしょう。特にスキルアップできる環境が整っているか?研修制度や資格取得支援制度に加えて、キャリアパスはどうなっているか?などがポイントになるでしょう。

設備設計に必要な資格

一級建築士

一級建築士は取得により、制限なくすべての建築物の設計・工事監理を行うことができます。

本記事を読んでいる人の大半は、建築系大学、専門学校などの学生だと思います。一級建築士は、意匠設計・構造設計と同様に、建築設備設計には必須の資格です。学部卒業と同時に受験資格が生じる一級建築士は、一年でも早く取得しておくべき資格となります。

設備設計・設備施工の仕事には機械系、電気系、応用化学系の学科から入職した人材も多くいるものですが、建築・建設系以外の学科卒では、一級建築士をストレートに受験することができません。そのことからも早期取得は大きなアドバンテージになるでしょう。

ご存じの通り、学部卒業後すぐに一級建築士に合格したとしても、免許登録には2年間の実務経験が必要になりますが、皆さんが設備設計を基本業務から着実にこなしていくと、2年間はあっという間に過ぎていくことでしょう。大学院卒の場合は、所定の条件を満たしていれば実務年数0年、または1年で免許登録をすることができます。

設計事務所や総合建設業では、同期入社の新卒社員も職種を問わず、一級建築士の早期取得に挑戦していくと思いますので、ぜひ負けないように頑張ってください!

設備設計一級建築士

設備設計一級建築士は、一級建築士の資格を持つ設備設計職に特化した、上位資格です。建築士法第20条の3に基づいて、特定の規模以上の建築物においては、設備設計一級建築士が設備設計に関与することが義務付けられています。

■資格要件

設備設計一級建築士の資格を取得するには、一級建築士の資格を持ち、かつ、5年以上の設備設計の実務経験を経て、「設備設計一級建築士講習」の修了考査に合格する必要があります。

■対象建築物

階数が3以上かつ床面積が5,000㎡を超える建築物(新築・増改築等)

■関与の方法

1.設備設計一級建築士が自ら設備設計を行う

2.他の一級建築士が設計した場合は、設備設計一級建築士が「法適合確認」を行う。

現在では、多くの実務者が設備設計一級建築士を取得しており、取得は設備設計部門の責任者などに就く際の要件となっています。

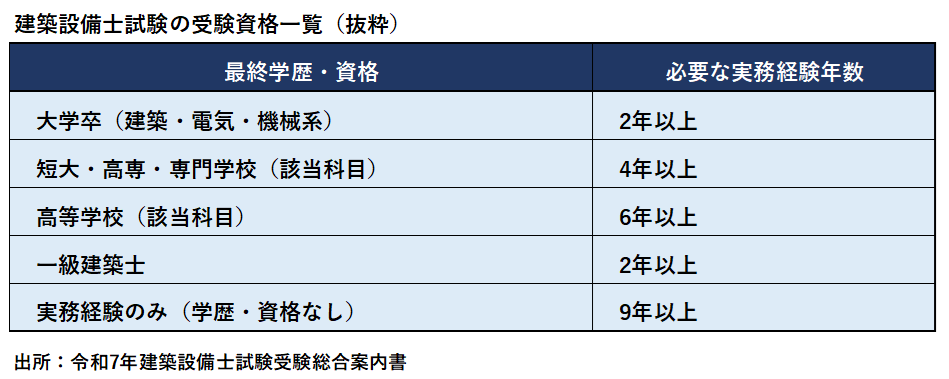

建築設備士

建築設備士は、建築物の電気・機械・空調・衛生など総合的な設備設計を担う専門資格です。このように表現をすると、一級建築士と違いがわかりにくいのですが、建築士法第18条第4項規定により、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の設備設計や工事監理を行う場合、一級建築士は建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないとされています。(設備設計一級建築士が設計を行う場合は、この限りではありません)

つまり構造や延べ面積に制限なく、すべての建築を設計できる一級建築士でも、一定規模以上の設備設計では、建築設備士の専門的な意見を聴くようにと定められているわけです。

建築設備士の受験資格は、下記のように定められており、建築系をはじめ指定学科大学卒でも実務経験年数を2年必要としています。

※上表は一部抜粋していますので、詳細な受験資格を確認したい人は「こちら」を参照してください。

他学部卒の場合は、一級建築士の受験資格がありませんが、建築設備士を取得することで、一級建築士の受験資格が得られるようになります。

その他の資格

設備設計を担当する人材が取得する関連資格としては、その他に技術士があります。また担当実務に合わせて、1級施工管理技士(建築・機械・電気・管)や消防設備士などを取得する人も多くなっています。

まとめ

本記事では、設備設計の仕事内容を中心に、そのやりがいや、向いている人のポイントなどについて解説しました。

設備設計職は意匠設計職より目立つことこそ少ないですが、専門性が高く、業界で需要が高く、最近は建築物に関しても、省エネや環境への配慮が広く求められていることから、注目を集めている仕事だといえるでしょう。

自分に合っているのはどのような業態か?企業の実際の仕事内容やキャリアパスなどを把握したうえで、就職活動を進めていきましょう。

総合資格ナビは、設備設計で活躍することを目指す皆さんの成功を応援しています!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)