国家公務員(土木・建築)2年連続定員割れ!アンケート結果や人事院が示した打開策について【業界研究】

国家公務員(技術系)採用苦戦!「公務員離れ」が止まらない

国家公務員の就職人気が低迷し、年々その厳しさが増しています。

2025年度国家公務員総合職採用試験は、倍率6.7倍、国家公務員一般職(大卒程度)は2.9倍と、いずれも過去最低を更新しました。

特に人材不足が著しいのは技術系の国家公務員です。国家公務員総合職試験では、法文系の倍率が11.2倍なのに対し、理工系は3.2倍、農学系は2.2倍と大きな差がでています。

また、2025年度国家公務員一般職(大卒程度)技術系土木区分の合格者は231人で、前年度より26%減少しました。採用予定数に対する充足率も74%から52%に下がり、2年連続で予定数を下回りました。

技術系一般職全体では、最終合格者が2年連続で採用予定数を大きく下回り、400人以上の「定員割れ」となりました。

技術系や土木の受験申込者数も2年連続で減少し、特に土木は全体の20%まで落ち込みました。建築では充足率がさらに悪化し2025年度は43%となりました。

理工系学生「公務員離れ」の原因はどこにある?

なぜ、理工系学生の「公務員離れ」が続いているのでしょうか?

人事院では採用試験受験申込者数の増加や、採用予定数確保に向けて、対策を進めるために、例年、学生や新規採用職員にアンケート調査を行っています。

直近で公表された「総合職試験等からの新規採用職員767名に対するアンケート調査の結果」から、関連する回答集計結果を紹介しながら解説をしていきます。

1.公務員になるメリットが伝わっていない

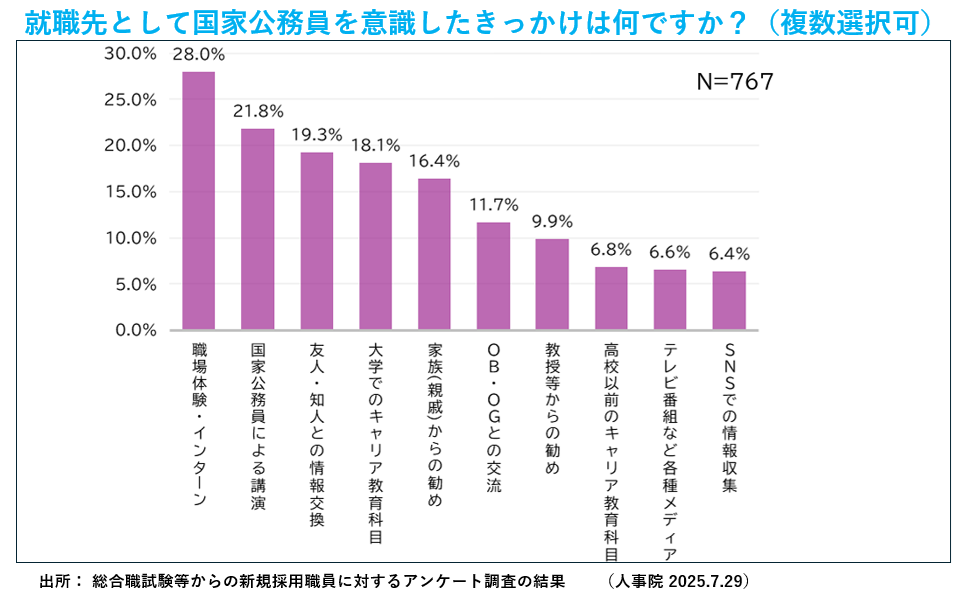

新規採用職員に「就職先として国家公務員を意識したきっかけは何ですか?」という質問をして、得られた回答を集計した結果が下図グラフとなります。

実際に国家公務員を就職先として選んだ人たちがあげた第1位は、「職場体験・インターン」(28.0%)、第2位は「国家公務員による講演」(21.8%)など、具体的な仕事や職場を認識できる機会を得たことからでした。

現職の公務員から具体的な話を聞く機会が、就職先として国家公務員を意識したきっかけとなるならば、裏を返せば、職員から仕事内容や職務経験に関する情報を発信する機会を増やしていけば、より多くの人に伝わることになりそうです。

職場体験やインターンシップで具体的な経験に触れることで、国家公務員の業務を明確にイメージさせていくことや、参加人数を増やしていく働きかけが重要です。

参加者から「国家公務員って素晴らしい仕事だった!自分もこの道で頑張ってみよう!」と志望者が増えていくことは間違いないでしょう。

2.公務員に感じているデメリットはなにか?

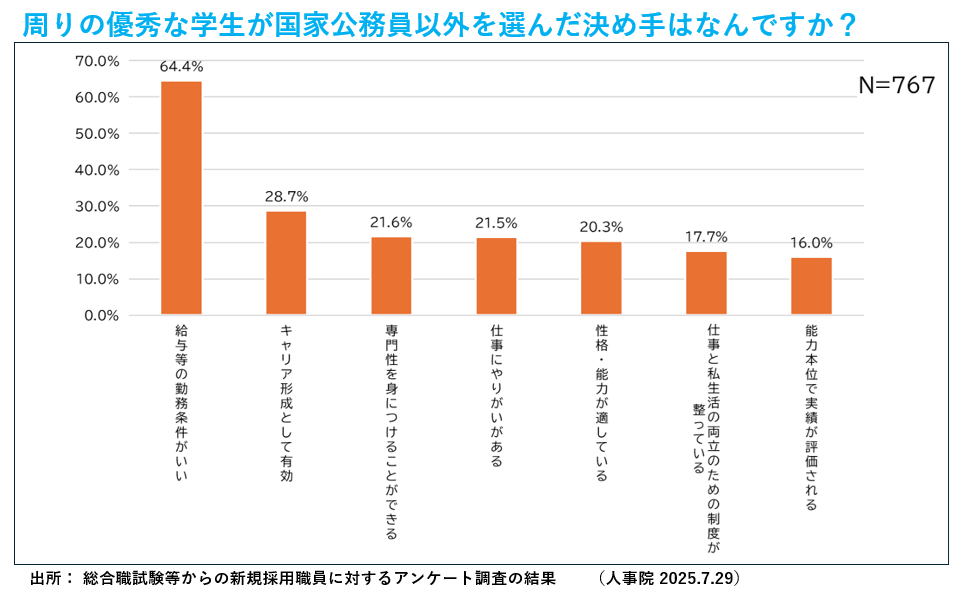

続いて、「周りの優秀な学生が国家公務員以外を選んだ決め手はなんですか?」という質問に対する回答を集計した結果が下図グラフとなります。

「給与等の勤務条件がよい」が64.4%で最多となり、「キャリア形成として有効」(28.7%)、「専門性を身につけることができる」(21.6%)と続きます。

給与は民間企業が、この数年で連続して初任給の大幅引上げを行っており、公務員は実額の面で見劣りする面があると思います。また、「キャリア形成」や「専門性を身につける」ことについて、実現可能性が低いというイメージを持っていることがわかりました。

多くの建設系学生は大学院修士まで進み、自ら研究することを経験します。将来は専門性を活かして、エンジニアや研究職として活躍したいと願うことでしょう。

国家公務員 総合職(技術系)は、専門知識を活かして国の設計を担うジェネラリストとしての活躍が期待されており、一般職(技術系)は、現場の最前線を担うスペシャリストとしての活躍が期待されています。しかし、国家公務員一般職は短期間で担当部署を異動して、各部署を一巡してキャリアを積んでいくことが多く、学生には「学んだ専門性が活かしにくい」職場と映っている可能性があります。

また、総合職は政策立案が中心で、現場で研究開発などが出来るわけでもありませんので、民間企業や大学などの研究職とギャップを感じる面もあるのでしょう。

現代の若者は成長願望が強く、キャリアップを求める傾向があります。

例えば、2025年にリクルートマネジメントソリューションズが実施した「新入社員意識調査」では、「仕事をするうえで重視すること」という質問に対して、「成長」が35.1%と第2位となった「貢献」の23.8%に大きく差をつけて最も重視されているのです。

公務員の業務においても建設系学生が志向するキャリアパスを設定して、専門家として活躍できる場を示していくことも重要であり、何より国家公務員が担う仕事の重要性や社会貢献性を確実に伝えていくことが必要だと思われます。

3.公務の魅力を伝えるために必要なことは?

人事院人材局では、採用が難航している原因として、「民間で理系人材の獲得競争が激化し、採用活動を前倒ししていることが影響した」との見方をしていることが報道されています。

但し、建設業界の採用が早いのは、いまに始まったことではなく、直近2年間に建設業界で大きな動きとなったのは、2024年4月からの「時間外労働の上限規制」への対応として「働き方改革」を前倒しで進めてきたことや、政府の賃上げ要請に応えて初任給をはじめとする給与・諸手当の見直しを進めてきたことが大きいと思われます。

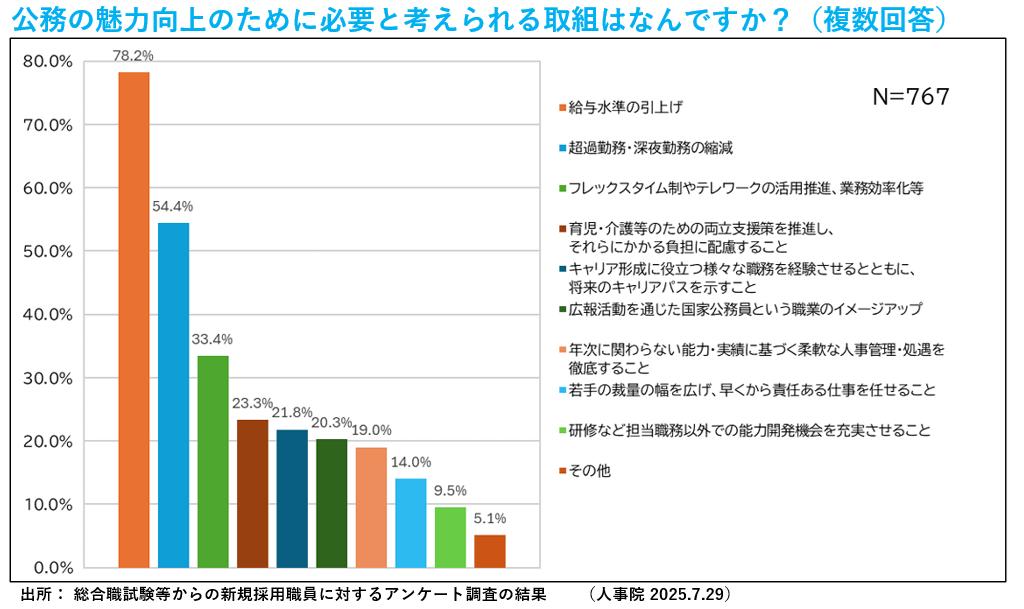

新規採用職員に対するアンケートで、「公務の魅力向上のために必要と考えられる取組はなんですか?」という質問に対する回答を集計した結果が下図グラフとなります。

公務の魅力向上に必要と考えられる取組は、「給与水準の引上げ」が78.2%で最多。「超過勤務・深夜勤務の縮減」(54.4%)、「フレックスタイム制やテレワークの活用推進、業務効率化等」(33.4%)と「働き方改革の推進」について、高い関心を持っていることがわかりました。

人事院人材局では、6月に実施した「総合職試験等からの新規採用職員に対するアンケート調査」の結果集計を公表するとともに、事項で紹介する「令和7年人事院勧告」に給与改定や人事制度改正に向けた施策を盛りこみ、報告を行いました。

「令和7年人事院勧告・報告」明らかにされた打開策とは?

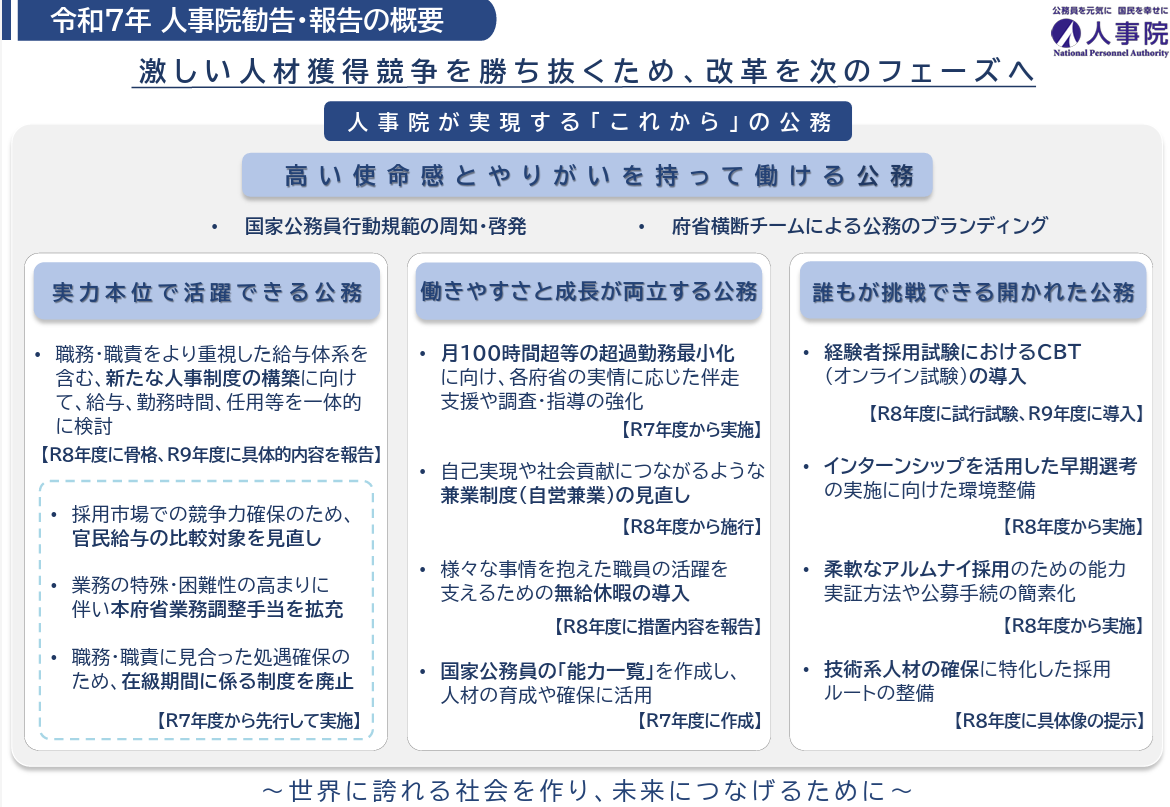

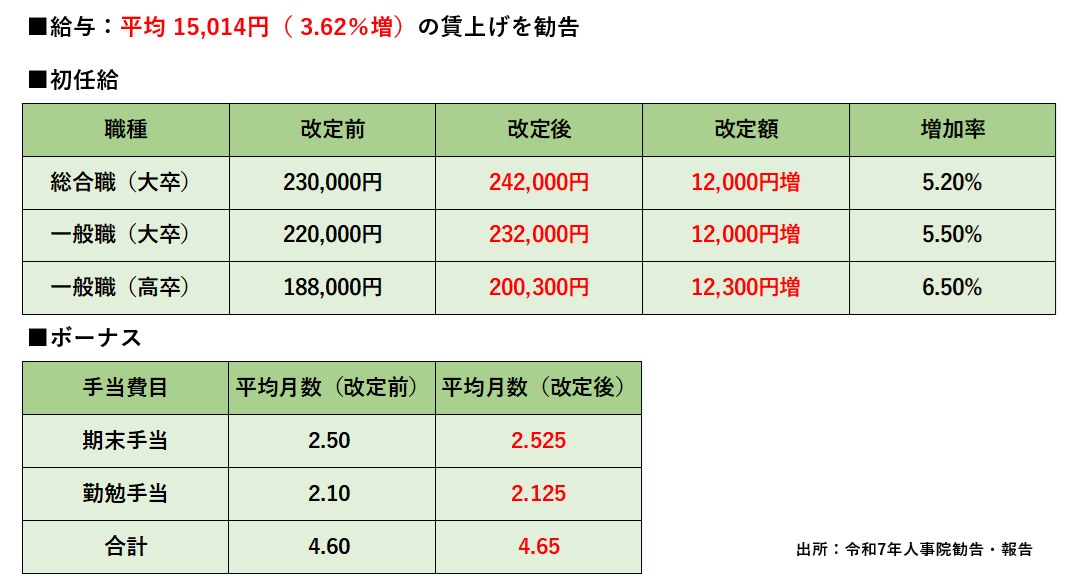

2025年8月7日、「令和7年人事院勧告・報告」が公表され、下図の通りその概要が明らかとなりました。

出典:人事院

「激しい人材獲得競争を勝ち抜くため、改革を次のフェーズへ」をスローガンに、「高い使命感とやりがいを持って働ける公務」実現を目指していくことを表明しています。

また施策は単年度ではなく、令和8年度、9年度を含めた3カ年で導入していく計画としています。

■実力本位で活躍できる公務

給与体系を含む、新たな人事制度の構築に向けて、一体的に検討(令和8年度に骨格、令和9年度に具体的内容を報告)していくとしています。

令和7年度に先行する「給与体系見直し」は下表の通りですが、給与引上げは実に34年ぶりの高水準となりました。

※筆者による作表

その他には、「本府省業務調整手当」の見直しとして、幹部・管理職員に51,800円を支給、課長補佐級手当額を10,000円引上げ、係長級以下手当額を2,000円引上げとし、「通勤手当」の見直しなども行いました。

■働きやすさと成長が両立する公務

激務改善のため、「月100時間超等の超過勤務最小化」を令和7年度から実施する他、国家公務員「能力一覧」を作成して、人材育成確保に活用していくとしています。

令和8年度からは、「兼業制度(自営兼業)見直し」や「無給休暇の導入」を予定しています。

■誰もが挑戦できる開かれた公務

新卒採用施策としては「技術系人材の確保に特化した採用ルート」として、採用試験の合格者を通常よりも早期に確保する仕組みや、インターンシップを活用した早期選考への環境整備を上げています。(共に令和8年度より)

その他、経験者採用試験のCBT(オンライン試験)導入や、柔軟なアルムナイ採用のための能力実証方法や公募手続きの簡素化を令和8年度から進めていくようです。

※アルムナイ採用:退職者を即戦力として優先的に再雇用する制度

まとめ

公務員技術系職員は、多様な公共インフラ関連業務を経験しながら昇進する仕事で、高い安定性と社会貢献性が特徴です。特に建設系の国家公務員は、国の根幹を支えるインフラ基盤を整備するという重要な役割を担い、総合職では政策立案を行い、一般職は政策実現を担います。

近年、民間の新卒採用強化により「公務員離れ」が指摘されてきましたが、今後は国家公務員のインターンや経験者採用、人事制度の見直しが進む見込みです。

建設分野に関心がある学生は、就業体験やインターンシップを通じて、積極的に業界研究を進めていくと良いでしょう。

総合資格ナビでは、過去記事で「公務員技術職のキャリアパス」について紹介していますので、未読の方は、ぜひこの機会にご覧ください。

特集【9】国家公務員(技術職)・地方公務員(土木職)の業務とキャリアパスについて【建設知識 土木編】

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)