建設業における女性活躍推進の実態を日建連が調査報告【業界情報】

一般社団法人 日本建設業連合会(以下、日建連) けんせつ小町委員会が、「建設業における女性の活躍推進に関するフォローアップアンケートの調査報告」を行いました。

総合資格ナビでも、日頃、建設業における女性の活躍をお報せする機会を伺っていましたが、詳細且つ貴重な情報が発表されたため、本記事で一部をご紹介します。

記事末に「出典元」も記しますので、ご興味を持たれた方はぜひご確認ください!

「建設業における女性の活躍推進に関するフォローアップアンケート」主な調査項目

日建連 けんせつ小町委員会では、女性のみならず建設業全体が、働きやすい、働き続けたいと思われる職場環境を実現するため、2019年に「けんせつ小町活躍推進計画」を策定し、「定着」・「活躍」・「入職」の3つをテーマに定めて活動を展開しています。

本アンケートは、会員企業の取組み状況のフォローアップ調査として実施されました。

2025年6月~7月を調査実施期間として、日建連の会員企業140社を対象に行われ、89社からの回答(回答率63.6%)を集計したものです。

主な調査報告は次の通りです。

推進体制では70.8%が経営トップの下で取組を推進している

「1.推進体制について」の設問では、女性活躍支援のための計画策定については、47.9%の企業が策定済みと回答しました。

このうち、計画の中で定量的な推進目標や取組の実施時期を明示している企業は、41.7%にとどまりました。

経営トップのリーダーシップの下で取組みを推進している企業は70.8%に達しています。

反面、明確な「推進体制(組織)・担当(役員)」を整備している企業は40.6%で、6割近くの企業では、専門の組織や専任担当までは整備されていない状況です。

現場の環境整備、女性用トイレは81.2%の現場に設置済み

「2.現場の環境整備について」では、【現場の女性用トイレ】【現場の更衣室】【現場の環境整備マニュアル】について設問を設定して、回答集計が行われました。

その前提として、事前に「2024年目標」が設定されていますので紹介します。

【現場の女性用トイレ】

女性用トイレは、2024年に全8326現場のうち6759現場で設置され、設置率は81.2%でした。

2022年の設置率は72.0%でしたが、2年で9.2ポイント上昇しており、改善が進んでいます。

「設置率80%以上100%以下」の企業が全体の51.7%を占め、半数以上の企業が高い設置率を達成しています。

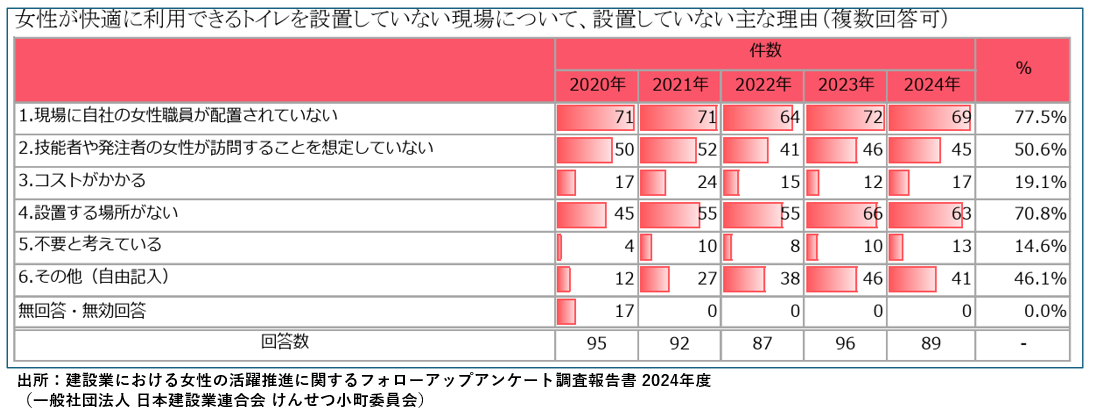

一方、設置していない主な理由としては、「現場に女性職員が配置されていない」が77.5%で最も多く、「技能者や発注者の女性訪問を想定していない」という回答が50.6%あり、現場で女性の活躍が進んでいない企業であることが明らかになりました。

また、「設置する場所がない」という回答も70.8%と高く、現場敷地に物理的な制約があることも課題となっています。

【現場の更衣室】

女性が快適に利用できる更衣室がある現場は全8345現場のうち4505現場で、54.0%にとどまっています。

前年(2023年)の設置率55.2%から微減であり、女性用トイレの設置率81.2%と比較しても27.2ポイント低い結果でした。

設置していない主な理由は、「現場に女性職員が配置されていない」が86.5%で最も多く、「設置する場所がない」という回答も76.4%あり、トイレ以上に物理的制約が大きいことがわかります。

現実には、専用更衣室の設置自体が難しい規模の現場も多いのでしょうか。

【現場の環境整備マニュアル】

日建連 けんせつ小町委員会では、予め「現場環境整備マニュアル」を制定しており、女性にとっても働きやすい現場環境を整備するためのマニュアルとして示し、「WEB版 現場環境簡易チェック」も周知しています。

アンケートでは、各企業が自社で作成した「職場環境チェックリスト等」の活用も含めて活用状況集計を行いました。

その結果、全8044現場のうち4338現場で活用されており、活用現場割合は53.9%となりました。2022年の集計では33.1%でしたので、20.8ポイント上昇し大幅な改善が見られることになります。

ただし、現状で半数強にすぎない点と、活用率0%から20%未満の企業が64.0%を占めているため、積極的に活用している企業と活用を進めていない企業の二極化が生じているようです。

WEB版「現場環境簡易チェック」の活用率は全体として低く、0%から20%未満の企業が76.4%に達しています。

◆参考:日建連 けんせつ小町委員会が策定した「現場環境整備チェックリストWeb版」や「現場環境整備マニュアル」は、「 こちら 」から確認することができます。

テレワーク58.4%、育児休業は男性が73.6%、女性は98.3%取得

「3.各種社内制度の整備・運用状況について」では、【テレワーク】【フレックス勤務制度】【育児休業制度】について設問を設定して回答集計が行われました。

【テレワーク】

テレワーク制度は、58.4%の企業が制度化していると回答しており、制度化されていないが条件付きで運用している企業は24.7%で、合わせると83.1%の企業が何らかの形でテレワークを実施していることがわかりました。

制度化されていると回答した企業では、現場配属技術者の利用状況について、「一部で利用されている」が71.2%で最も多く「利用されていない」が26.9%でした。

「利用を認めていない」企業は0%であり、役職や職務内容に合わせた実施運用がなされているものと思われます。

【フレックス勤務制度】

フレックスや時差出勤、短時間勤務等の利用状況は、現場配属で大いに利用されているが5.6%、一部で利用されているが66.3%となっています。

現場配属の技術者は本社・支店配属に比べて利用が進んでおらず、現場特有の業務特性による制約が大きいことがうかがえます。

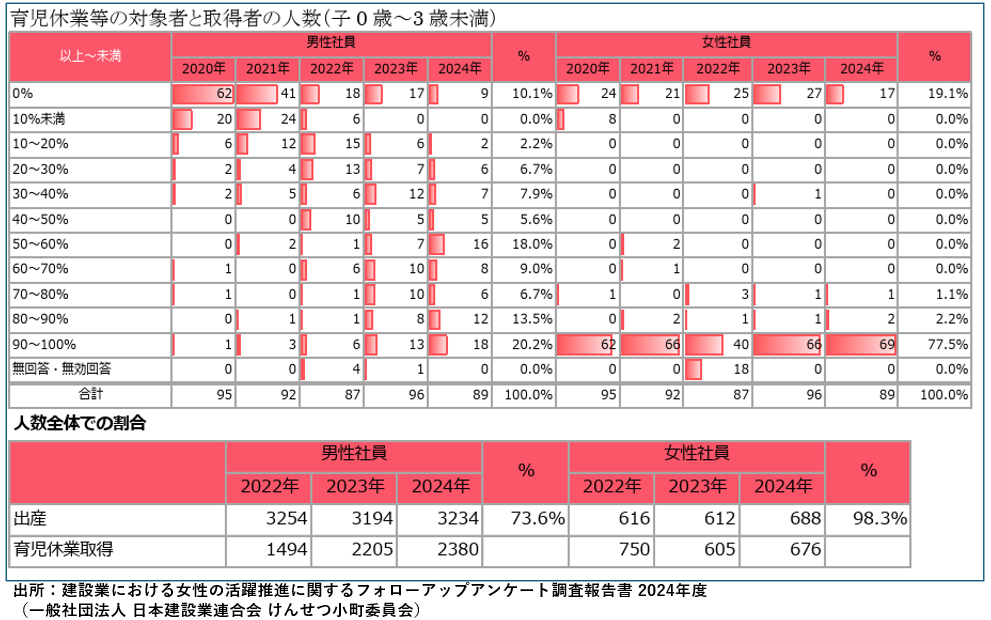

【育児休業制度】

育児休業制度に関して、0歳から3歳未満の子をもつ「育児休業等の対象者と取得者の人数」について、得られた回答結果は下表の通りです。

女性社員の育児休業取得率は98.3%で676人が取得しており、ほぼ全員が取得できていることがわかりました。

一方で、男性社員の育児休業取得率は73.6%に達し、2380人が取得しているほか、取得率90%以上100%の企業が20.2%あり、建設企業で男性の育児休暇取得が積極的に推進されていることがわかりました。

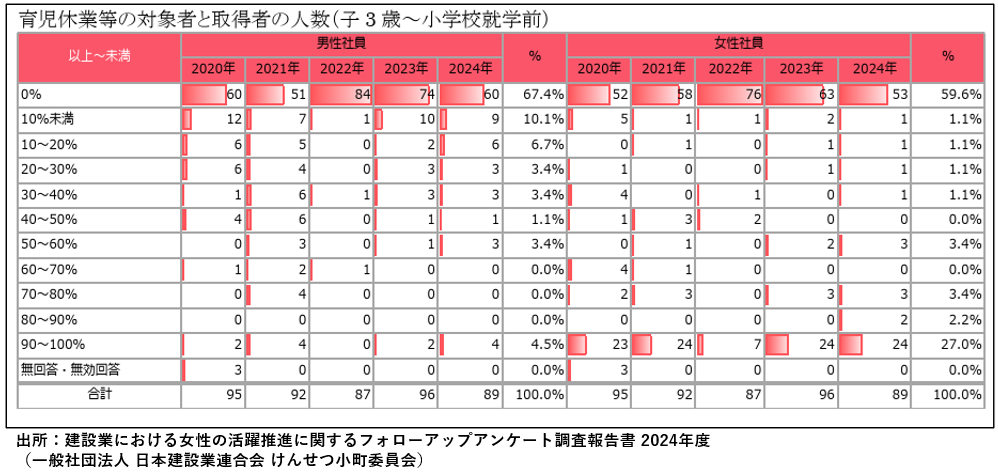

同様に、3歳から小学校就学前までの子をもつ「育児休業等の対象者と取得者の人数」について得られた回答結果は下表の通りです。

3歳から小学校就学前の子を持つ女性社員は31.4%、478人が取得していますが、男性社員は18.8%、1571人の取得状況です。

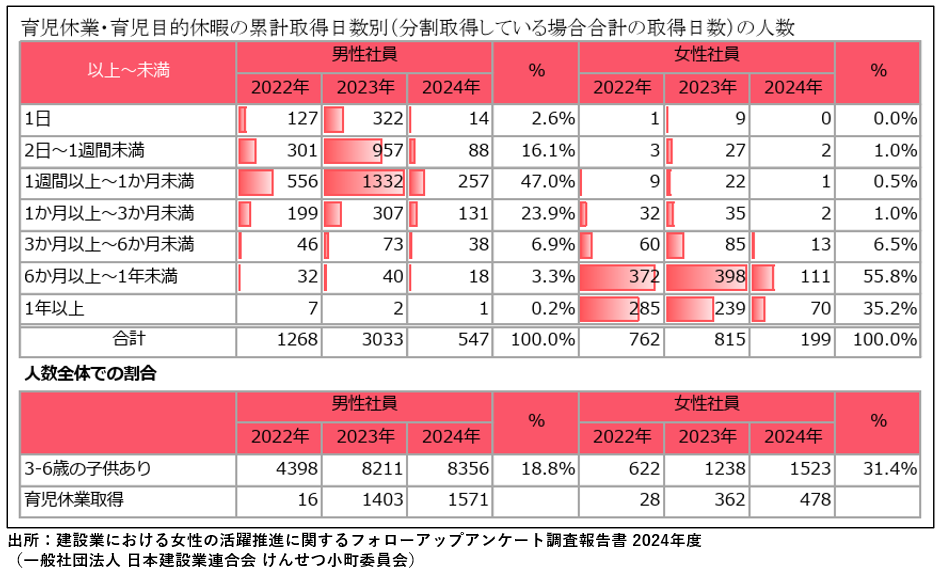

育児休業の累計取得日数では、女性は6か月以上1年未満が55.8%、1年以上が35.2%で合わせて91.0%ですが、男性は2日から1週間未満が16.1%、1週間以上1か月未満が47.0%で合わせて63.1%を占めており、1ヶ月以上3カ月未満が23.9%で、3カ月を超える長期休業は多く取得できていない状況です。

男性が育児休業取得を進めるには、特に現場技術者は有資格者が多く、代替要員の補充・確保が難しい面もあり、業務繁忙期には取得が難しい点は課題となるでしょう。

人手不足が厳しい中でも、DX導入などで業務の属人化を排すなど、対策を講じていく必要性はあるでしょう。

特に小規模現場は、少人数体制で業務負担が深刻となっており、そこから女性技術者、技能者の配置が想定できないケースも多いものと考えられます。

女性技術者比率は8.5%、女性管理職は3.5%未満

「4.けんせつ小町含めたダイバーシティ施策に関する各種取組状況について」では、【えるぼし】【くるみん】【女性の割合】などについて回答集計が行われました。

「えるぼし」認定を受けている企業は42.7%であり、認定を受けていないが、認定に向けて取り組んでいる企業は30.3%という回答でした。

「くるみん」認定を受けている企業は29.2%であり、認定を受けていないが、認定に向けて取り組んでいる企業は42.7%でした。

両制度については少し解説を加えておきます。

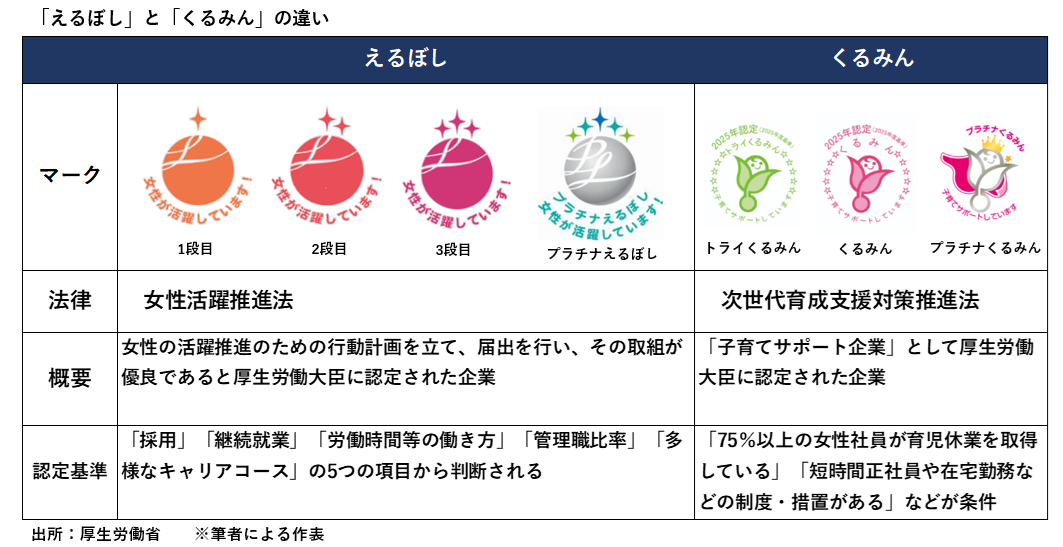

■【えるぼし】認定について

えるぼし認定とは、「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。

認定された企業は、認定マークを広告や商品に付けることができ、女性が働きやすい職場であることをアピールできます。

認定基準の主なポイント

認定されるためには、5つの評価項目に定められた基準を満たす必要があります。

主な基準は以下の通りです。

1.採用:正社員に占める女性労働者の割合が、産業ごとの平均値以上であること。

2.継続就業:女性の平均継続勤務年数が、男性の7割以上であることなど。

3.労働時間等の働き方:全従業員の法定時間外労働が、各月すべて45時間未満であること。

4.管理職比率:管理職に占める女性労働者の割合が、産業ごとの平均値以上であることなど。

5.多様なキャリアコース:非正社員から正社員への転換実績があることなど。

■【くるみん】認定について

くるみん認定とは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、子育て支援に積極的に取り組む企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

認定を受けた企業は、「くるみんマーク」を広告や商品などに表示し、「子育てサポート企業」であることをPRできます。

認定の基準

1.男性育児休業等取得率:以前は「1人以上」だった基準が、「7%以上」に引き上げられました。

2.時間外労働:フルタイム労働者の時間外労働(月平均)が45時間未満であることや、60時間以上の労働者がいないことなどが求められます。

3.行動計画の達成:企業が策定した一般事業主行動計画に定めた目標を達成していることが必要です。

えるぼしマークには、認定段階に応じた3種類とプラチナえるぼしマークがあり、くるみんマークには、同様に、トライくるみん・くるみん・プラチナくるみんの3種があり、企業の取組み状況を知ることができる目安となっています。

【女性の割合】について

1.女性技術者

全技術者に対する女性技術者の比率は8.5%で8526人となりました。

2020年の同比率は6.5%で、2.0ポイント上昇し緩やかに増加しています。

2.女性現場代理人

現場代理人とは、技術者のうち、契約上の受注者(通常は代表者)に代わって、工事現場を取締り、工事の施工・契約に関する一切の権限を行使し、注文者とやりとりなどを行う社員をさし、一般的に作業所長と呼称されています。

女性現場代理人は100人で全現場代理人11946人のわずか0.8%にとどまり、極めて低い水準となっています。

3.女性現場監督

女性現場監督は2582人で全現場監督53698人の4.8%にあたります。

4.女性管理職

女性管理職は1765人で、全管理職に対する比率は調査では明示されていませんが、1%未満の企業が合わせて37.5%を占めています。

5.女性部長

女性部長職は141人で、0%の企業が59.6%と過半数を超え、女性の管理職登用が大きな課題となっています。

6.女性役員

女性役員は80人で、0%の企業が53.9%と半数以上を占めています。

【その他・各種取組状況】

「建設業における女性の活躍推進に関するフォローアップアンケート」では、この他にもいくつかの取組状況について回答集計を行っています。

1.勤続年数

全社員の平均勤続年数は男性が18.9年、女性が11.7年で7.2年の差があり、技術系社員の平均勤続年数では、男性が19.6年、女性が7年で12.6年の大きな差が出ています。

また、女性技術系社員では6年以上11年未満が43.8%、1年以上6年未満が39.3%で合わせて83.1%を占めています。

2.退職理由

女性の退職理由では、同業種への転職が38.2%で最も多く、他業種への転職が18.0%、育児が13.5%、介護が13.5%、配偶者の転勤が14.6%となっています。

3.再雇用制度と就労継続支援

出産・育児、配偶者の転勤、介護等により退職した女性職員の再雇用制度を持つ企業は34.8%となっており、制度はないが個別対応として実施している企業が27.0%あり、合わせると61.8%の企業が何らかの形で、退職した女性職員の再雇用に対応しています。

女性職員が長く働き続けるための取組として、フレックスタイム制度やテレワーク制度、時差出勤の導入が多く、育児短時間勤務の対象拡大や、時間単位年休の導入といった柔軟な働き方の推進が進められています。

育児休暇や介護休暇の拡充、リバイバル休暇制度の導入など、休暇制度の充実化も図られています。

総合職転換制度や職種変更、系統転換制度といったキャリア形成・配置転換の支援も実施されています。

女性管理職の登用推進や女性社員の座談会、女性リーダー研修の実施といったキャリア開発プログラムの展開も見られます。

4.ハラスメント対策

ハラスメント対策の研修等を実施している企業は86.5%に達し、ハラスメントに関する通報制度がある企業は91.0%で、大半の企業が制度を整備しています。

ハラスメント相談窓口を設置している企業は87.6%となり、具体的な取組として、eラーニングの実施やガイドラインの提供、社内イントラネットへの周知が行われています。

5.オールジェンダーへの対応

オールジェンダーに関する取組は、特にしていないという回答が65.2%を占めています。対応実施企業では、研修会実施など意識啓発活動を行っている企業が20.2%。

オールジェンダートイレや更衣室を設置している企業は18.0%にとどまっています。

相談窓口を設置している企業は20.2%で、全体としては対応が遅れています。

まとめ

建設業における女性の活躍推進に向けて、現場の環境整備が進み、各種社内制度の運用も過年度対比で緩やかに進捗が見られます。

女性技術者、女性現場代理人、女性管理職が少ない要因は、全体の中で女性の人数割合が低いことが第一ともいえるでしょう。

現実には、女性職員の採用や現場配置を進めている企業では、現場の環境整備や社内制度の対応も進んでおり、女性職員の採用ができていない企業では、現場配置も進まず、結果として環境整備なども遅れている傾向が見えます。

つまり、女性の採用、育成、処遇について進んでいる企業と、非対応企業の二極化が想定されるため、業界・企業研究では、女性職員の実際の活躍事例をもとに、各社の現状と将来に向けた方針に着目して見きわめていく必要があるでしょう。

男性、女性の活用に関しては、同じ職種で競い合うことだけではなく、特性に応じた役割分担や職場の調和を重んじる社風の企業も多いと思われます。

本記事では、2025年9月に日建連 けんせつ小町委員会が公表した「建設業における女性の活躍推進に関するフォローアップアンケートの調査報告」から一部を紹介していますが、実際の調査報告では、集計結果だけではなく、回答内容や傾向などが詳細に記載されていますので、興味がある方は、ぜひ出典元でご確認ください。

出典:2025.09.19 「建設業における女性の活躍推進に関するフォローアップアンケート調査報告書2024年度」 を公開(日建連)

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)